|

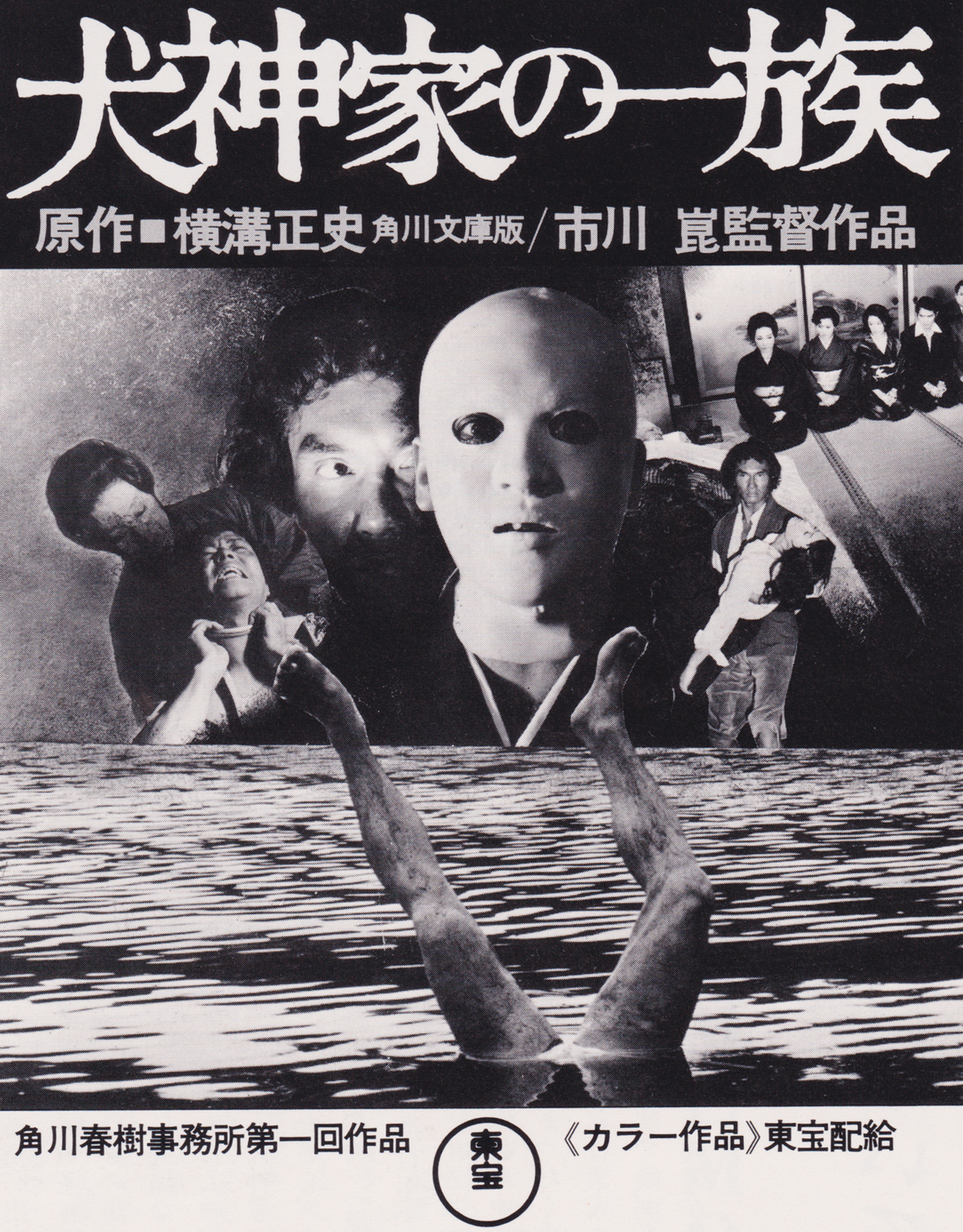

| 【1976年公開の映画『犬神家の一族』の広告】 |

ふと、感慨に耽る。私にとって映画を観ることとは、いったいどんな意味があるのか。

それは、最たる嗜好品(=materials)とのふれあいであり、寵愛の対象であり、幻影なるものへのフェティシズム的な憧憬である。この世の美しいもの、不可思議なもの、既に存在しないものが記録されたフィルムを通じて投光され、スクリーンに映し出される。そこでは多く、人間ドラマが繰り広げられる。人々の活動的な絢爛豪華さと弱肉強食、愛憎、醜悪、汚穢といったものまでがスクリーンに投影=顕在化されると信じて已まない。

こうした自身の映画狂――cinéphile(シネフィル)について語るのに、わざわざ仰々しい形容を用いなければならないのは、日本映画の巨匠・市川崑監督の代表作を紹介するためだけにあらず、それが私にとって、映画というものとの出合いを決定付けた、記念すべき作品であるからに他ならない。むろん、その作品は、極私的な映画狂云々など語らずとも、燦然と輝く芸術的至宝であることは、言うまでもない。1976年に公開された市川崑監督の日本映画『犬神家の一族』(角川春樹事務所第一回作品)が、それである。

市川崑の映画的萌芽

《信州財界の一巨頭、犬神財閥の創始者、日本の生糸王といわれる犬神佐兵衛が、八十一歳の高齢をもって、信州那須湖畔にある本宅で永眠したのは、昭和二十×年二月のことであった》――という文章で、横溝正史の小説は始まっている。彼――犬神佐兵衛の生い立ちを記した「犬神佐兵衛伝」なる書物の中味が真っ先に叙述され、そこで那須神社の神官・野々宮大弐との深い関わり合いにとどまらず、大弐の妻の晴世とその一子・祝子、さらに祝子の子である野々宮珠世の事柄が示され、生涯正室をもたなかった佐兵衛の子である松子、竹子、梅子の3人の娘の系図も始めに明らかとなる。

次いで、それぞれの3人の娘が産んだ子、すなわち佐兵衛からすれば孫に当たる佐清、佐武、佐智という登場人物も、小説では最初に紹介されている。すなわちこの『犬神家の一族』の物語は、他界した犬神佐兵衛の“遺産相続”をめぐる一家の内紛内情を露わにした、恐るべき血みどろの“連続殺人事件”が主題であり、この事件の解明に首を突っ込まざるを得なくなったのが、名探偵・金田一耕助なのであった。

しかし、市川崑監督が描きだした映画版『犬神家の一族』は、それとは少し違った趣で、独特の映像美の萌芽をちりばめている。そのことと、私が初めてこの映画を観たときの衝撃を含め、後々の映画狂となりうる接合子が「偶然にも折り重なり合う」のである。フィルムは私自身に、いったい何を語りかけようとしていたのだろうか。

|

| 【映画『犬神家の一族』当時のパンフレット表紙】 |

仮面の男と絶世の美人

1976年――。今から46年前。幼少の私は、家族と共に映画館の席に座り、『犬神家の一族』を観たのである(それがスタンダードサイズだったか東宝ワイドと称されるビスタサイズであったかどうかは憶えていない)。いきなり巨大なスクリーンに映し出されたのは、豪奢な日本間で、家族に看取られながら一人の老人(=犬神佐兵衛)が静かに息を引き取る、暗がりの“臨終”のシーンだったのだ。

なんと死を以て映画が始まるという不気味な調子に、幼い私はひどく面食らった。その数秒後に、大野雄二作曲の、ダルシマー(dulcimer)が主旋律を奏でる主題曲「愛のバラード」が(カットインで)突然流れる。スクリーンには“犬神家の一族”という字が現れている。このわずかな時間の恐怖に満ちた構造。網膜と耳を刺戟する一瞬一瞬の、奇妙なる感動――。私はこうした不穏な怖ろしさ以外にも、何か温かなものに触れたような、安堵感との落差を覚えたのだった。

暗闇の映画館の席で、映写される光の明滅と大音響の音楽に酔いしれていた私は、まだこの世の何もかもを知ることのない4歳の幼児であった。広々とした館内が小さな肉体と一体となるほどに、その闇の世界の妖しさに、私はすっかり溶け込んで和んでいたのである。恐怖と闘いながらも――。

そこに、仮面の男が現れる。

古びた豪奢な日本間に犬神家の一族が集まっている中、古館弁護士(小沢栄太郎)が佐兵衛(三國連太郎)の遺言書をとうとうと読み上げる直前、あの強烈なショットをむかえるのだった。松子未亡人(高峰三枝子)の長男・佐清(あおい輝彦)が、乳白色のゴム製の仮面をめくり、ぐしゃぐしゃに崩れ爛れた哀れな素顔をさらす、あの有名なショットである。竹子(三條美紀)の長女・小夜子(川口晶)が悲鳴を上げ、誰もがうっとなって身をかがめ、見てはいけないものを見てしまった怖ろしさに包まれる。松子未亡人が佐清に「もう、よい」と言い、佐清は裏返した仮面を顔に戻し、この場の空気はようやく静寂へと置き換わる。

のっぺりとした乳白色の仮面は、耳と目、鼻と口の部分が空いているのだった。佐清がわずかに口を拡げた瞬間、そのゴム製の仮面が左右上下に伸長し、無表情であるはずの仮面が、なんとも言いようのない憎々しい表情に変幻する。私は震えながら見入った。そしてあらぬ思いに駆られるのだ。あの仮面の青年は、あまりにも美しいではないかと――。

もう一人、美しい者がいた。野々宮珠世(島田陽子)である。

小説の中の絵空事を、いかに現実感をもって知覚的にとらえられるか。画を創る市川崑監督が、あるいは話題性を引き出す天才プロデューサーの角川春樹氏が、“絶世の美人”と括られる野々宮珠世の役に、若く可憐な島田陽子を抜擢したのではないかと推測する。ただしそのことが、私にとって容易ならぬほど、美的感覚を狂わせ、刺戟させられるのであった。このことは後で触れる。

原作者である横溝正史は、小説『犬神家の一族』の中で、珠世についてこう表現している。

《ああ、女中の言葉は誇張ではなかったのだ。金田一耕助も、いままでそのような、美人にお眼にかかったことは一度もなかった。少し仰向きかげんに、いかにも楽しげにオールを操る珠世の美しさというものは、ほとんどこの世のものとは思えなかった。少し長めにカットして、さきをふっさりカールさせた髪、ふくよかな頬、長いまつげ、格好のいい鼻、ふるいつきたいほど魅力のあるくちびる――スポーツドレスがしなやかな体にぴったり合って、体の線ののびのびした美しさは、ほとんど筆にも言葉にもつくしがたいほどだった》

(角川書店版・横溝正史著『犬神家の一族』より引用)

そうした表現に加え、横溝氏は、珠世の美しさについてさらにこう付け足している。《美人もここまでくるとかえって恐ろしい。戦慄的である》――。美がかえって恐ろしいもの、戦慄的だとするほどの美の正体とはいったい何か。

それはおそらく、あまりにも均整な、左右対称の均一性に富んだ無比の形状であるからこそ感じられる美的感覚ではないだろうか。形状そのものに、いびつな部分がまるで無く、人工的でない天然美を思わせるもの――。ちなみに『広辞苑』で「絶世」をひくと、こうある。《世に比較するもののないこと。並外れていること。「――の美人」》。

これは少しばかり私の主観になるが、昭和の映画スターで、厳粛な意味において“絶世の美人”と謳える女優は、たった二人しかいないと極論する。原節子と島田陽子である。

まさに野々宮珠世の役は、島田陽子に相応しく、それ以外に考えられないのであった。湖畔に浮かぶボートが大きく揺れ、珠世が焦燥と恐怖の念に駆られた表情は、いっそうその美しさを際立たせてもいた。映画の後々のシーンで、背後から珠世を襲い、無理矢理クロロホルムを嗅がせて眠らせ、廃墟の病院跡でレイプしようとする佐智(川口恒)の強引無慈悲なシーンがあるのだが、男であればあの美しい珠世を襲ってみたくもなる心境は、分からなくもないのであった。

|

| 【パンフレットより。シーン及び犬神家の系図など】 |

美しいものとは無縁の愛情

珠世と佐清が、日中の屋外で二人きりで出会うシーンがある。

つるりとした仮面の青年・佐清と、この世のものではない“絶世の美人”とが向かい合うこのシーンは、どこか奇妙な、オルガスムの反復を予兆させるものがある。皮相的には、美と美の交合と思わせるものであるが、内面、珠世は、仮面の青年が本来的な相思相愛の対象であるはずの佐清本人でない(=偽物の佐清の正体は青沼静馬である)ことを知っているからか、どことなく美と美がよそよそしく、美しいものとしての波長がそれぞれ単一的で噛み合っていない。むろん、このことは、当人の二人がそれに無頓着であることは言うまでもない。

仮面の青年は途中、苦悶の表情を浮かべる。珠世が自分を疑っていると悟ったからだ。こうした珠世の優位な状況において、相互のオルガスムが万感を抱く結果にはならない。つまり、愛情が深いところから湧き上がってこないのは自明なのである。

子供心に私は、こうした美と美の交合の空しさを感じた。どんなに美しいものであっても、それ自体が愛に包まれているわけではないと…。美と愛は、意外にも別物で、互いが決して調和しない乖離したものであるのに、人はなかなか気づかないものなのだ。美は愛であり、愛は美となると誤解する人が、どれだけ多いことか。

最後半、珠世が本当の佐清と体をすり寄せ、身も心も分かち合うシーンの、どれほど愛情に満ち溢れた構図であるか――。真の美とは、案外人間の眼に映らないもののほとんどを指す――と、私は思いたいのである。

|

| 【『犬神家の一族』の主な出演者と役名】 |

惨劇の中で浮かぶ美と愛

ついうっかり軽々に、青沼静馬の名前を明かしてしまったけれど、静馬のひどく独善的な復讐劇はともかくとして、その不幸な――と言うべき物悲しい生い立ちの中で、愛とは何か、愛情とはいったいどこに芽生えるものなのか、戦地ビルマ(ミャンマー)から帰還した兵士の青年の、疲弊した心は、すべからく同情すべきものなのかも知れなかった。

戦後すぐ、世界の全ての人々は、何かしら不幸を抱え、再出発を果たすのに自らの辛苦を労うしかなかった。友を失い、恋人を失い、家族を失い、路頭に迷って人生を見失ってしまった人々が多くいたことを、現代人の我々は忘れずに心に留めておくべきである。

この犬神家の一族に降りかかる、因縁の沙汰の目も当てられぬ惨劇は、そうした戦後の混乱期――私は敢えてこれを「戦後の紊乱期」と言いたい――において人々が不幸のどん底に陥った挙げ句の悲劇と受け止めるべきである。そこに奇跡的にも美を醸し出す人々がいて、愛のゆくえを探索した人々がいた。

つまり、美というものも、また愛というものも、主体的な内省から表出するものというよりかは、むしろ外部の周縁の、さまざまな瑣末や要因が、その人の内省に吸引し集積していくものなのだと気づかされる。人間は不幸の渦中にして初めて、美と愛の存在に気づくのであった。

さらに敢えて言うなれば、幼い私にとっての映画の発見は、突き詰めれば、この美と愛の発見であったということなのである。

コメント