|

| 【フランシス・ヴェスティン著/北沢杏子・文『ムンメル』】 |

手前味噌でたいへん恐縮なのだけれど、Utaroの性教育に関するスペシャル・サイト[男に異存はない。性の話。]のアクセス数が、ここのところ継続して伸びてきている。更新の頻度がゆるめなのにもかかかわらずである。

そもそもこのサイトを開設したきっかけは、自分自身のセクシュアリティに関する教養の無さを補充(補習)するためであり、教養の無さの根源のところに――おそらくそれほど的外れな見解ではないと思われるが――日本の公教育の現場において、性教育がほとんど発達していなかった時代(世代)の受け手だった側面がある。

今日の時代は果たしてどうであろうか――。各学校の裁量に任されているといった感じで、どこの町で暮らしていても、公平に質の良いセクシュアリティ教育がおこなわれているとは、とても言えないのではないか。つい先日、「おうち性教育」に関するトピックを更新したけれど、世界の中で日本は、性教育(包括的セクシュアリティ教育)の後進国であることをあらためて自覚しなければならないだろう。

『ムンメル』のこと

では逆に、性教育が発達している国はどこですか? と聞かれたら――以前なら、スウェーデンと答えただろう。いろいろと各国の実情を調べていくと、今ではオランダ――を挙げるのが的確かも知れない。

――そう、ここでは、ある一冊の本を掲げたい。

スウェーデンの作家(社会活動家でもある)フランシス・ヴェスティン(Frances Vestin)と、ドイツ出身の写真家ホルスト・テューロスコルピー(Horst Tuuloskorpi)による性教育のための本“Mummel―en ny människa”(1970年刊)は、訳者・清原瑞彦氏らの日本語口訳を北沢杏子氏が文章化し、かつて涙ぐましい努力をして国内で1975年に出版されたその日本語版『ムンメル―なぜ子どもを生むのか』(アーニ出版)というタイトルで知られている。

88年には“悲願の”というべき改訂版(無修正版)が出た後、今でもこの本は、性教育のための著名な一冊として、ごく普通に流通されている。ちなみに70年代当時、この本の原書は、スウェーデンとデンマークの、“高校生の性教育のための副読本”であった。

いま私は、この本が幸いにして国内で出版された価値について――つまり、私が高校1年生だった88年に、もし、この本(改訂版)が出回っているのを聞きつけ、勇気を持って買い求めていたならば――そのいわゆる「おうち性教育」としての効果は、計り知れなかっただろう――と想像する。

残念ながら、というべきか、確か私がこの『ムンメル―なぜ子どもを生むのか』を初めて読んだのは、8年ほど前の2014年だったと記憶している。残念というのは、やはりこの本は、スウェーデンとデンマークが確信的にそうであったように、高校生くらいの若者が読むべきなのであって、婚姻と働き方にかかわる部分での人生観は、相当リフレッシュされるであろうと思うからである。

いずれにせよ、この本の内容については、4年前の3月にサイト[男に異存はない。性の話。]の「ムンメルと愛の物語」で思いを綴ることができた。よろしければぜひ、そちらを先に読んでいただけるとありがたい。

したがって、ここではなるべく重複を避け、新たに付け加えておきたいことのみを以下、記しておくことにする。

|

| 【貴重な1975年初版の『ムンメル』】 |

日本語版『ムンメル』の初版と改訂版の違い

この『ムンメル―なぜ子どもを生むのか』は、スウェーデンで暮らす若い夫婦サンナとクラウスが、“ムンメル”と名づけた胎内の赤ちゃんを出産するドキュメントであり、二人の人柄を示しつつ、愛情溢れた物語でもある。むろん仔細としては、愛し合い、性交、妊娠、出産する過程において、それにかかわる性教育的な知識が、随所に鏤められている。ゆえにスウェーデンとデンマークでは、高校生向けの性教育の副読本であったのだ。

妊娠9ヵ月のサンナ、夫のクラウスの奮闘ぶり、産院での出産の難局、そして生まれたムンメルと共に、新たな家庭生活が始まった――旨のドキュメントではあるが、日本語版の初版(1975年刊)では、当時の刑法の諸事情があって、サンナの出産時の写真が、ありのままの状態で掲載することができず、部分的に黒く塗りつぶされ、文章も一部伏せられた箇所があった。しかし、88年の改訂版では、出産時の写真は無修正で掲載され、ようやく本来の、原書に近いサンナとクラウスの出産にまつわる迫真のドキュメントというふうになっている。これらのことについても、サイトの本文で書いてしまっているので、ここではこれ以上、言及しないでおく。

それはそうとして、いま再び初版本を開き、また改訂版の方も開いて、双方を比較しながら読んでみると、意外な部分で相応に、加筆修正が施されていることに気づいた。

概ねそれは、スウェーデンの国柄のこと、あるいは著者らのプロフィールにまつわることなので、改訂版の内容にとくに問題があるわけではないが、ある箇所においては、個人的に、その文章を残しておいてもらいたかったなと思うところがあって、敢えてここでそれを取り上げることにする。

第1章「なぜ愛するの?」にある小題の、「子どもをつくるかつくらないか」の中の北沢氏筆の注記がそれである。

まず「子どもをつくるかつくらないか」の本文の文脈を先に説明しておく。ここでは、性交の話から家族要因の話となっていて、男性と女性が性交すると子どもができる、中には精子のない男性や排卵しない女性もいる、子供をつくる能力があっても、さまざまな事情によって、子どもをつくらないようにする人もいる――といったこと。

それから――子どもが欲しくない時は、避妊をする。その場合、女性は経口避妊薬を飲む。男性はコンドームを使う。あなたも私もみんな、精子と卵が結合してつくられた、女の人の子宮の中にいた。たぶんその女の人は、あなたのおかあさんで、子宮に精子を射出した男の人はたぶん、あなたといっしょに暮らしているおとうさんだろう。

もしかするとそれ以外に、つまり「精子を射出した人ではない男の人」があなたのおとうさんだっていうこともあるだろうし、あなたが「子宮にいたのとは違う女の人」がいま、あなたのおかあさんだということもある。同じ家で暮らす家族の構成というのは、各々の家によって違いがあり、多様であって、あなたが住んでいるのは伯父さんの家だったり、おばあさんの家だったり、子どもの家(施設)だったりすることもある――。

|

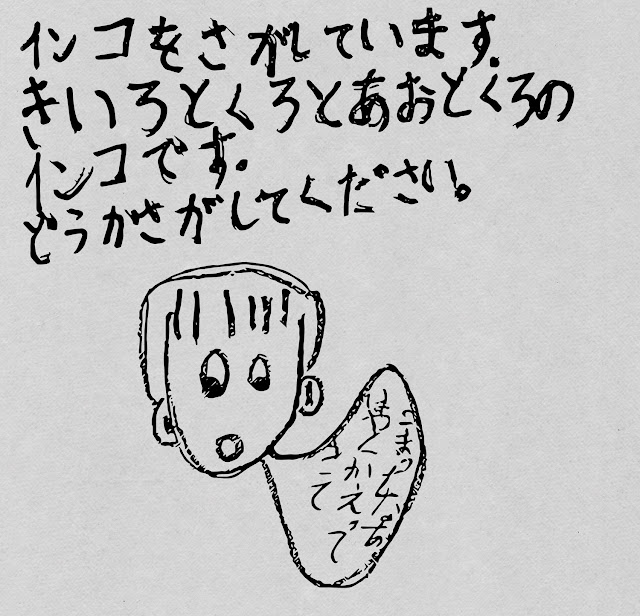

| 【初版『ムンメル』の「子どもをつくるかつくらないか」の中の註記部分】 |

こうした文脈になっている本文の途中で、初版本では、以下のような文章が加えられていた。大変重要なので、全文を引用させていただく。

《スウェーデンでは、年間出生児の33パーセントが未婚の母の子であり(1974年調べ)、これは年毎に増えていく傾向にあるという。未婚の母への社会保障制度は年々更新されていて、未婚者も既婚者と全く同等に、妊婦手当の給付、無料定期検診、出産休暇が与えられ、出産後は、健康手当、住宅手当、児童年金、扶養手当の給付はもちろん、未婚の母に限って、保育所への優先権や保育費の補助金が与えられている。こうした十分な社会保障があり、また、未婚の母子への一般社会の偏見も是正されたため、今後も未婚の母が産む子の出生率は増え続けるだろう。同時に、若者の間では従来の結婚形式を否定、恋愛―同棲―結婚と進むのが一般的パターンとなっている。同棲はいわば結婚のテストケースとして行われているため別れる率も高く、その結果、父子家庭、母子家庭が多い。また再同棲、再結婚組も多く、結果的に子供たちはさまざまな家庭構成の中で成長していくことになる。作者は、父親の違う子、母親の違う子、親戚に預けられている子などへの配慮から、この文章を書いたのであろう》

(日本語版『ムンメル』本文より北沢杏子執筆の注記より引用)

この註記の後ろの本文では、以下のような文脈で記されていて、これもまた興味深い。むろんその本文は、著者フランシス・ヴェスティンによるものである。

――子どもをつくる時は、男性と女性が必要。でも、精子と卵が結合してしまえば、男の人はもう必要じゃない。なぜなら、男の人がいなくても、胎児は女性の子宮内で育つことができるから。9ヵ月経つと生まれるのだから。

赤ちゃんが子宮から外へ出てしまえば、(その子宮の)女の人は必要じゃない。なぜなら、誰にだって赤ちゃんを育てることはできるから。誰だって、赤ちゃんは好きになれるから。だから、あなたがいま、おとうさんやおかあさんと一緒に暮らしていなくても、淋しがる必要はない――。

|

| 【改訂版『ムンメル』の第1章最後に付け加えられた写真】 |

尤も、この本文に関しては、改訂版の註記で補足が加えられている。日本人にはいささか抵抗を感じる表現ではあるが、スウェーデンの社会で育っている子ども達への、著者の優しい配慮なのだと――。初版本にあった前述引用の注記とは違い、北沢氏は、改訂版当時のスウェーデン社会を反映した内容で、60年代から70年代にかけての人権運動の一端で古い結婚制度に対して若者たちの価値観が上書きされ、もともと宗教的制約、つまりカトリック人口の少ないスウェーデンでは、自由な結婚の在り方を望む若者が多く、未婚で子どもを持つ親が多い、云々が記されている。

“フリーセックス”が鼓舞された時代の、若い夫婦の価値観が描かれたドキュメントとは言え、そのあざやかな生き方の表明は、いまだに褪せるものがない普遍的な信念の在処ではないかとさえ思えてくる。私にとって『ムンメル』は、かけがえのない若々しい一冊の本なのである。

コメント