|

| 【志賀文学に初めてふれた「清兵衛と瓢簞」】 |

全く近頃、志賀直哉の文学作品にぞっこん惚れ込んでしまった――。

彼の掌編「范の犯罪」など、それは見事な文体である。ある若い中国人の奇術師が起こした事故(あるいは事件)から人間省察にいたる筆致は、日本語における規範的な清廉さと明晰さに満ちたもので、現代の日本人がどこかに忘却してしまったかのような「言語的感性」のひだに触覚する新鮮さが感じられた。

こうして私は今、『志賀直哉全集』(岩波書店)の調達という自己使命に暇を与えなかった――。

とどのつまり、学生の頃、志賀文学にふれるということを、ほとんど経験しなかった。

例えば高校生の時、武者小路実篤の「友情」を読んだことがある。いわゆる白樺派の作家の、人道主義であるとか理想主義への傾斜が感じられる文章が、つらつらと高校の国語教科書に載っていたりすると、出版社側の意図に反し、〈これは人道主義の押しつけではないのか〉と若気の至りで反感を抱いたのを憶えている。

人道主義の何たるかもまだよく理解していない自分が、いつのまにか実篤の「友情」に辟易として、彼のよき隣人である志賀直哉の作品に食指を動かす――というようなことは、まずあり得なかったのである。

言わばこれは、料簡の狭い偏屈な考えに陥っていた思春期の罠であったのかもしれない。実篤や志賀文学に対し、ひどい誤解と曲解のまなざしによって遠のいてしまった顛末であり、きわめて遺憾な学生時代であったといえる。

➤清兵衛と瓢簞

実は前稿で紹介した野末陳平著『ユーモア・センス入門 学校職場・家庭を笑わそう』(KKベストセラーズ/初版は昭和43年)の中に、志賀の作品が一つ登場するのである。

何を隠そうその作品は、「清兵衛と瓢簞」であった。

この掌編小説の文中に出てくる「瓢簞」(ひょうたん)を、こっそり「女」に置き換えて読むと、毛色の違う色情的な文章に様変わりして、たいへん面白いというわけである。野末氏が掲げたこの一芸は、とある都立高校の男女が授業中に退屈しのぎに発見したユーモアだという。

試しに、「清兵衛と瓢簞」というタイトルを「清兵衛と女」に置き換えてみようではないか――。

これだけでも、なんとなく作品の主題が色情を帯びてくるから不思議だ。志賀の人道主義や理想主義の主眼が、主人公(清兵衛)を通じて女に向いていたとなれば、彼の文学もあざやかな自然主義の愛くるしさによって包まれ、そして和み、学生諸君に相当モテたはずである。川端康成や太宰治の作品よりも、むしろさっぱりとした性の朗らかさが感じられて好まれたかもしれないのだ。

いや、私は既に――冷静さを取り戻している。

文豪を揶揄する一芸は、一芸にあらず。いささか、当人の名声を毀損しかねないのだ。省みてこうした仕打ちに対し、私は気持ちを新たにして、志賀文学に敬意を表したいと思っている。

いかなるユーモアであるにせよ、白樺派の気風を高校生たちが「女」という色恋沙汰に換えて茶化したというセンスは、額面通りには評価できない。物事のアイロニーには、限度というものがある。

ただしこの場合、野末氏の本が刊行された時代を鑑み、教師が学生に敬虔なる人道主義や理想主義を押しつけようとした場合においては、学生の方は揶揄でもなんでもなく、ユーモアという範疇を飛び越え、反利己的な個人主義の純然たる精神性を死守するため、苛烈なる反抗心として「瓢簞」を「女」に読み換えるという行動を起こした可能性は、なきにしもあらずなのだ。

「瓢簞」に現を抜かしている主人公の少年・清兵衛の沙汰は、「女」に現を抜かしている大人の色恋沙汰と、なんら変わらない同次元のものではないのか。そこの教師よ、己の顔を鏡でよく見ろ――。

事の本質を見抜いた学生たちは、教師が強要しようとするうわべだけの「硬直した思考」に断じて服従することなく、自らの信念にもとづいて行動する、あるいは近い将来、手堅い立志で幸福を勝ち取ることができたであろうと思われるのである。

むしろ志賀作品の本質は、単に人道主義や理想主義に固執したものではなく、大人が子どもに押しつけようとする「硬直した思考」――これの例を挙げれば、かぎりなく理不尽で意味不明な校則など――を乗り越えて、「自己への直面」という新しい精神性=《自我探求》の道を切り開くことだったはずであり、「清兵衛と瓢簞」のエピソードが生真面目すぎて阿呆らしいということでは決してないのだ。

|

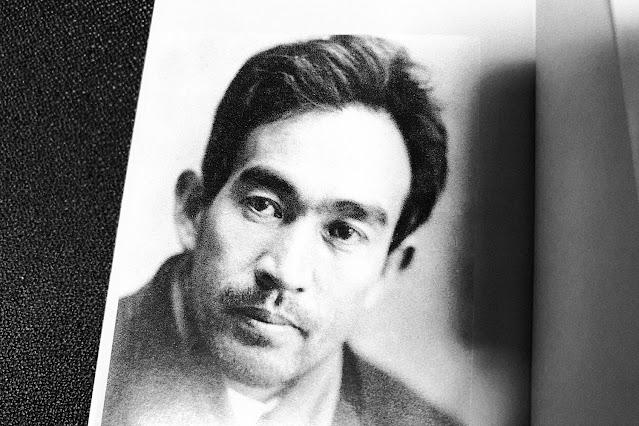

| 【35歳頃の志賀直哉(集英社文庫版より)】 |

➤志賀直哉という人

志賀の経歴について、少しばかり触れておく。

参考にしたのは集英社文庫版『清兵衛と瓢簞・小僧の神様』(1992年初版)の巻末に記載されていた年譜で、冒頭のごく一部のみを引用しておいた。ちなみに志賀は、明治16年(1883年)生まれである。

《二月二十日、父直温の任地であった宮城県牡鹿郡石巻町(現・石巻市)に、次男として生まれた。母は銀。兄直行(明治十三年生まれ)は前年病没していた。志賀家は代々中村藩(相馬藩とも。現・福島県相馬市を本拠とした藩)の家臣。祖父直道は明治維新後中村藩権知事、福島県大参事に就いた後、旧藩主家のために古河市兵衛と共同で足尾銅山の開発にあたった。祖母は留女》

(集英社文庫/志賀直哉著『清兵衛と瓢簞・小僧の神様』より引用)

12歳で学習院初等科を卒業。その頃、有島壬生馬(生馬)らと倹友会雑誌(のちに睦友会)を発行。自転車や器械体操、ボートなどのスポーツに励む。

明治34年18歳の時、宗教家で雑誌「聖書之研究」で知られる内村鑑三と出会う。しかし志賀は、きわめてキリスト教的な精神に近づくも、入信こそしなかった。同年、足尾銅山の被害の実態を視察しようと睦友会の友人と行動を共にしようとするが父親に反対される。この頃、武者小路実篤や木下利玄、正親町公和らと知り合う。

明治36年20歳、学習院高等科に。イプセン、モーパッサン、トルストイ、ゴルキー、泉鏡花、夏目漱石の作品を愛読。39年に東京帝大英文学科に入学。先生であった漱石と出会う。

明治40年24歳、武者小路実篤らと「十四日会」を結成。執筆活動に励む。この頃、女中と恋愛して結婚をしようとするが父親に反対され、対立が深まる。

翌年、国文学科に転科。43年、27歳の時に武者小路実篤、木下利玄、正親町公和、里見弴、有島武郎、有島壬生馬らと『白樺』を創刊。

そして大正2年、30歳の時に「清兵衛と瓢箪」を読売新聞に発表。その翌年、実篤の叔父である勘解由小路資承の娘康子(さだこ)と結婚。志賀の父親は結婚に反対する――。

➤瓢簞について

「瓢簞」と漢字で書くのは億劫である。それどころか、ヒョウタンについて思いを馳せたこともおそらくない。

私が子どもの頃、何故か家の中に干涸らびた茶褐色の“ヤシの実”が飾られてあって、皮が硬い同じようなものとしての瓢簞は、むしろ絵空事、漫画の世界、強いて言えば人形劇「ひょっこりひょうたん島」(1964年)を思い浮かべるくらいであり、ほとんど実生活の中で縁がなく、架空のものというイメージすらあった。実物としての瓢簞を見る機会は、昭和40年代の私の子ども時代になかったのである。

参考までに、小学館『日本国語大辞典』で「ひょうたん」(瓢箪)をひく。

《「瓢」はひさご。「箪」は竹で編んだ目の細かいかご、すなわち筐(かたみ)》

さらにこうある。

《ウリ科のつる性一年草、ユウガオの変種。果実は液果で長く、中央部がくびれ、上と下は大きさが異なる。成熟したものは果皮がきわめて堅くなり、容器や装飾品に用いられる》

(小学館『日本国語大辞典』より引用)

|

| 【志賀直哉著『清兵衛と瓢簞・小僧の神様』(集英社文庫版)】 |

➤瓢簞への愛着から脱する清兵衛

12歳の清兵衛は四六時中、どういうわけだか瓢簞というものに夢中になっている。町を歩いて店先に瓢簞が吊り下げられていたりすると、時間を忘れてそれを眺めているような少年であった。むろん買ったりもした。家では手持ちの瓢簞をよく手入れし、糸をかけて軒へ吊り下げ、それから学校へ行くという生活であった。

ある時清兵衛は見なれない場所で、おばあさんがやっている露店にいくつもの瓢簞が吊り下げられているのを発見し、そのうちの気に入ったやつを安く買うことができた。たいへん気に入った瓢簞だったので、清兵衛は学校にまで持っていって授業中でも磨いていた。ところが受け持ちの教員に見つかってしまう。

《よそから来ている教員にはこの土地の人間が瓢簞などに興味を持つことがぜんたい気に食わなかったのである。この教員は武士道を言うことの好きな男で、雲右衛門が来れば、いつもは通りぬけるさえ恐れている新地の芝居小屋に四日の興行を三日聴きに行くくらいだから、生徒が運動場でそれを唄うことにはそれほど怒らなかったが、清兵衛の瓢簞では声を震わして怒ったのである。「到底将来見込みのある人間ではない」こんなことま言った。そしてそのたんせいを凝らした瓢簞はその場で取り上げられてしまった。清兵衛は泣けもしなかった》

(志賀直哉著「清兵衛と瓢箪」より引用)

雲右衛門(くもえもん)とは、浪曲師の桃中軒(とうちゅうけん)雲右衛門のことで、その時代、武士道鼓吹の雲右衛門の浪花節人気が凄まじかった。むろん小説の話ではなく、実際の話である。これについては、別稿「天才浪曲師・桃中軒雲右衛門」を参照していただきたい。

学校でのいざこざで落胆していた清兵衛が、家に帰ってからほどなく、ちょうどその教員がやってきた。父親はいなかったから母親が応対した。そうして学校での清兵衛の態度に関して苦言を申しつけられた。

教員が帰ってからまもなく、父親が仕事場から帰ってきて、母親は父親に事の次第を言いつけ、清兵衛は父親にこっぴどく叱られた。

一方、教員は取り上げた瓢簞を捨てるようにして小使にやってしまった。後日、その小使は瓢簞を骨董屋に売ってしまう。

どういうわけだか骨董屋は、瓢簞を高い値で買ったのだった。小使は、瓢簞を売ってなんと月給4ヵ月分の金を手にすることができ、たいへん喜んだ。ところがなんと、骨董屋の方ははるかに高い値で豪家に瓢簞を売りつけることができた。つまりその瓢簞は、とても優美で稀少性の高い瓢簞だったのである。

むろん清兵衛は、そんなことなどいっさい知らない。知らないどころか清兵衛は、もう瓢簞には興味がなくなってしまった。絵を描くことに夢中になっている。

ただ父親は、清兵衛が絵を描くことにも叱言を言い出してきたのだった――。

➤志賀直哉という文学

文学同人誌『白樺』創刊の3年後に志賀は、この「清兵衛と瓢簞」を発表している。

父親との関係が思うようにいっていないいら立ちが、まるでフレスコ壁画のような宗教的象徴性を帯びて、この作品の中に溶け込んでしまっている。まだ子どもである清兵衛の心底にあるのは、瓢簞への愛慕でもロマンティシズムでもなく、父親に対するもつれた愛情であり、それに応じてくれない父親への不満であった。清兵衛という少年は志賀自身であり、孤独の中で愛情に飢え、もがき苦しんでいる。

父親との葛藤の青年期において、志賀文学の種子が育まれたといっても過言ではないだろう。文章は次第に研ぎ澄まされ、清廉となり、自然や生命に対する畏敬の念や憧憬と、自己との対比が主眼となり、結実としてのいわゆる人道主義や理想主義といったカテゴリーに思考の視座が定まっていった。

こうした主義の押しつけはいかんから、読み手が自ら手を伸ばすまで志賀文学はそれ以上に強調されなかった、あるいは漱石や鷗外とは双璧とならなかった――ということを考えてみた。

読み手である私の人生のここから先、志賀文学にふれることは、無欲なことではあっても、無益とはならない。決して志賀の境地に達することは不可能であっても、やはりそれにふれてみたいのである。ふれ続けてみたいのである。

そう、きっかけは、この「清兵衛と瓢簞」なのであった――。

コメント