今宵は喉越しの爽やかなトム・コリンズを飲みながら、ヒトの情愛というものに心底溺れてみたいと思った。全くキザな話である。令和の時代になり、この手のジメッとした話が、空疎な絵空事のようになりつつある。

〈オンナっちゅうもんは…〉〈オトコっちゅうもんは…〉――。

考えてみると、昭和の時代にはそんな枕詞から始まる夜話が盛んだった。酒が回ると、あてどもなく肉感的な話で明け暮れたものだ。要するに、カッコつけんなよ令和の時代に生きる者たちよ――ということをいいたいのだけれど、老害…と一言でいわれかねないので悍ましい。いや、そうではないのだ。オンナもオトコも、いつの時代も同じで、ダメなときは本当にダメで、そうでないときのほうが少ないのだ。

しかしながら、ヒトはそこにこそ惚れるのではないのか。ダメな人に寄り添い、ダメな生活に情愛をぶつけながら、この世知辛さをともに生きていく以外にないではないか。そんな時ふと、忘れかけていた昭和の古小冊子『洋酒天国』をまたまた思い出した。そう、私はおもむろに一冊、引っ張り出してみたのである。

ふたたびヨーテン第26号

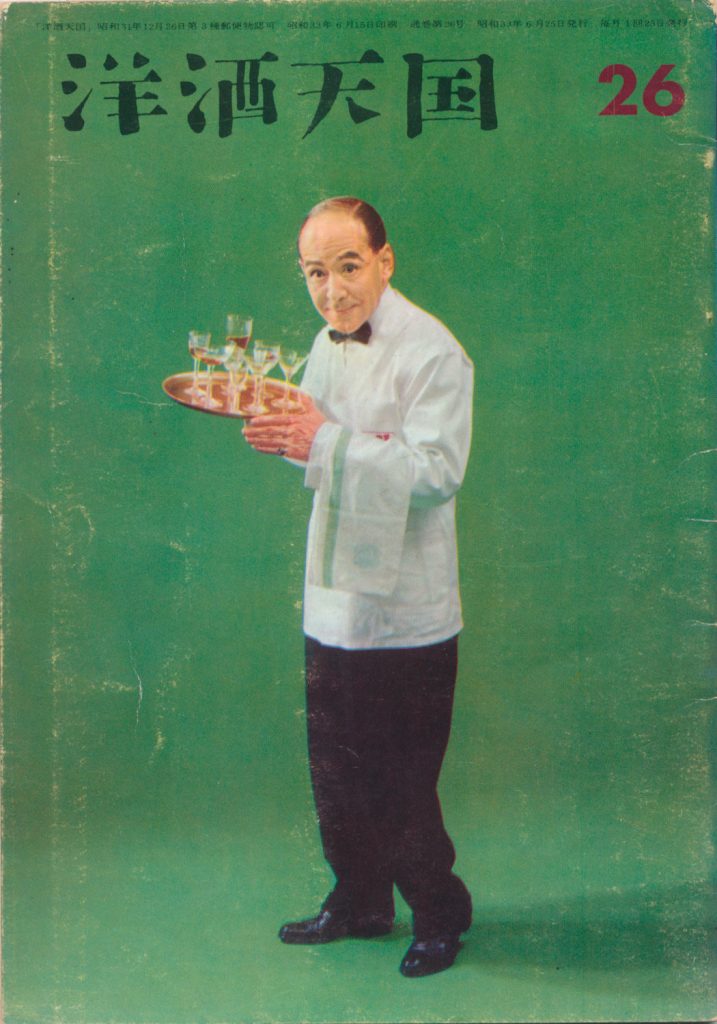

当ブログ垂涎の的(?)となっている壽屋(現サントリーホールディングス)のPR誌『洋酒天国』は、開高健、坂根進、柳原良平らによる独特の情趣で酒とエロスの話題に富む一級のコラム集であり、第1号(昭和31年4月)から第61号(39年2月)までの、およそ8年間発行された全60冊(合併号含む)である。

当時の大衆酒場であったトリスバーにて、トリスの酔い醒まし(?)に読むことができたという、いわば好景気に湧き出した昭和の、「時代の鏡」のような稀覯本なのだけれど、私はこの本に憧れ、3年前にコレクションの全号踏破を成し遂げている(「『洋酒天国』―全号踏破とサイエンス・フィクション」)。

今回手に取ったのは、第26号。既にこの本は、8年前の「『洋酒天国』とジンの話」で紹介している。

昭和33年6月発行『洋酒天国』第26号(洋酒天国社)の表紙は、俳優の十朱久雄さん。昭和33年というと、世界においては、米ソの緊張関係が続く冷戦時代であり、欧州の経済共同体(EEC)が発足され、中東ではアラブ連合共和国が成立。国内においては、売春防止法が施行され、特急こだま号の開通。それからミッチーブーム。東京タワーの完成などなど。そんな時代であった。

ところで8年前の「『洋酒天国』とジンの話」では、高円寺のトリスバーの話、カクテルの「ホーセス・ネック」、それからカミュの小説とジンの酒にまつわる犬養道子さんの「酒のシンボル」のエッセイについて取り上げたのだが、《向井啓雄著「飲んべえ世界航路⑥」をここで紹介しようと思ったところ、ボルティモアの港の、かなり濃厚なストリップ・ショーの話なのでこれを紹介するのは別の機会とする》としていながらも、これを忘れてしまっていたのだ。

なので今回は、第26号の向井啓雄著「飲んべえ世界航路⑥」を取り上げ、ボルティモアのストリップ・ショーの話をしてみたい。別段、刺戟的な話をしようとは思わないが、この手の話が苦手な奥手の方々は、どうかいったんここでウェブを閉じていただいて、心を落ち着かせた後日に再び開いていただければ幸いである。

向井啓雄のナイトクラブ行脚

今宵のテーマは、脇目も振らずにストリップである。ストリップショーにも歴史があり、底深い文化がある。

ストリップティーズ(striptease)――。近代ストリップの原型と根っこの深いオスカー・ワイルドや私が愛して已まない「推し」のマタ・ハリについての言及は、残念ながら話が長くなってしまうので別の機会にする旨とし、ここでは割愛する。

「飲んべえ世界航路⑥」は、翻訳家でジャーナリストの向井氏が、アメリカ旅行中に滞在した軍港町ボルティモア(Baltimore)で夜の風俗店(バーレスク小屋とナイトクラブ)を訪れたルポルタージュである。

まず何より、「ピーチェズ」というあだ名の大柄なストリッパーの全ストをバーレスク小屋で見た、という話からして色めき立つ。

ピーチェズ!

なんと感動的な言葉の響きであろうか。ここでいうピーチェズとは、2つの桃の意で、いうまでもなく、大きなおっぱい(乳房)のことを指す。ちなみにピーチ姫というと、『スーパーマリオブラザーズ』に登場するキャラクターだが、当初そういう意があったかどうかは知らない。ピーチがおっぱいやお尻を連想しがちであることで名付けられた呼称の多くは、それが「大きい」という意味も含まれていると思っていい。

付け加えてもう一つ、全ストとは、パフォーマンスをしながら衣装を脱いでいって全裸になることを指す。

この時の向井氏の連れダチは、イタリアの留学生とイギリスの留学生だった。3人は、《バーレスク小屋以上の扇情的な歓楽を予想》し、ナイトクラブ「フラミンゴ」を訪れたのだった。

そこは、《タバコの煙り、酒のにおい、西洋人のもつケダモノ的な体臭、女の化粧料、香料のにおいで濃厚》で、ジャズの音楽が高鳴っていたという。さっそくストリッパーが登場して、向井氏はその描写に字数を増やしている。

ストリッパーの身体が実に柔軟によく動く。しかも、かの女たちは、肉感的で欲望をかきたてる肉体を、いどみかかるようにして嫖客にぶつけてくる。男の頭をつかんで、ブラジアをはずしたばかりの胸の谷間に顔を引き寄せるストリッパー。バタフライがピタリと食いついた下腹をたたきながら、片腕で男の首をしっかりと抱き込むストリッパー。ピチピチと張り切った太股をひろげて、いきなり男と向い合いに膝にまたがるストリッパー。

『洋酒天国』第26号/向井啓雄「飲んべえ世界航路⑥」より引用

ストリッパーたちの多彩なパフォーマンスが連続し、場内は盛り上がる。ただし、観客の男たちは、これらを前菜やスープの一種ととらえて眺め、彼女らの指先が下半身に身につけたバタフライにかかるのを、今か今かと待ち構えている――といったことを向井氏は述べる。《男たちは息をつめる》ともあるが、息を詰めていたのは向井氏も同様だろう。

その待ちに待った瞬間。《バタフライがさっと天井のほうに飛ぶ。ストリッパーは、生まれたままの姿でゆうゆうと踊っている。その人によって、下腹部が黒く、茶色く、または黄金色に浮かび出る》。

ナイトクラブ「フラミンゴ」でも、おおむね他の店と同じように、ショーが1曲終わると、客たちの注文を取るという方式であった。1曲ごとに10分程度の注文タイムがある…。店としては、この注文タイムが大事なわけで、《ウェイトレスは、押しつけるような強引さでなにかを注文させる》そうだ。

向井氏たちは、トム・コリンズを飲んでいた。

酒場で景気づけに一杯…という意味では、このトム・コリンズのカクテルが最も相応しい。安くて飲みやすいので、若者にも人気がある。

ホーセス・ネックの猥談?

ちなみに8年前の「『洋酒天国』とジンの話」で、「ホーセス・ネック」(Horse’s Neck=馬の首)というカクテルを紹介したが、レモン1個分の皮がぐるぐるとらせん状になって沈んでいる様は、たしかに馬の鬣(たてがみ)に似ていて競馬狂には申し分ない。しかし、おかわりするカクテルとしては、「ホーセス・ネック」はいささかそのユニークさがクドくなってしまうので、味はともなく、2杯3杯というわけにはいかない。

「ホーセス・ネック」のカクテルには逸話が残されている。

ある英国の御婦人が、若い男を寝室に招き、「ホーセス・ネック」が飲みたいわというのを間違えて、“Turtle’s Neck”(=亀の首)が飲みたいわといって、のちにフロイトの精神分析の資料になった――という笑い話が、ヨーテンの26号の「今月のカクテル⑫」にあるが、これはどうやら開高健氏のユーモアによるでっち上げらしい。

しかし、考えてみると、セーターのタートル・ネックの語源も「亀の首」である。それを着ている人を見て、顔を赤らめる御婦人はまずいないと思われる。が、寝室でそれが「飲みたい」と間違っていってしまって、そこにフロイトの精神分析にオチを持ってくる開高氏の教養のちりばめ方に、私は賛辞を送りたい。

ということを、トム・コリンズを飲みながら、私は思った。トム・コリンズなら、まずそういう言葉の間違いは起きないであろう。さらに蛇足になるが、大昔、日本人は西洋人がそういうセーターを着ているのを見て、「亀の首」とはいわなかった。「徳利襟」(とっくりえり)と呼んだ。

ユニクロのタートル・ネックの商品名を、すべて「トックリ・エリ」(Tokkuri Eri)に替えてみたら? あんがい爆発的に売れるかもしれない。

“女性客”も商売の手口

閑話休題。

向井氏らが「フラミンゴ」で飲んだトム・コリンズの値段は、75セントであった。日本人にはアメリカの酒場の金銭感覚は掴みづらいが、たいへん安かったのだと思う。

とはいうものの、向井氏らにとっては、いちいち注文タイムのたびにこの酒をオーダーしていてはたまらない(=悪酔いする)ので、友人から事前に聞いていた入れ知恵を行使した。つまり、最初に注文をとりにきたときに、ウェイトレスにいくらかのチップを握らせる――。こうしたチップのおかげで、1曲ごとの注文タイムの際にウェイトレスは「ああ、まだ残ってるのね」といって素通りしてくれたのだそうだ。

さらに向井氏のルポルタージュは仔細に富んで、興味は尽きない。

ボルティモアのナイトクラブでは、ホステスというものはいない。アメリカの法規でそれを許さないらしい。ただし、ホステスではないが、あくまで“女性客”として飲みにきている女性らはいる。これが実にうまい話なのであった。

それらの“女性客”は、男をつかまえてカネを使わせたら、店からリベートがもらえる仕組みになっているという。つまり、物欲し顔の男の席に移動して、会話を楽しみながら、じゃんじゃん酒や料理を注文させるわけだ。場合によってはウェイトレスも、男の客にすすめられたら、立ち飲みでいっぱいひっかけるぐらいのことをやるらしい。実に戦術的である。

「フラミンゴ」の閉店時間は午前2時で、それ以降は自由行動――おもに快楽のともなう動物的な求愛行動――である。彼女たちは店が雇った“ホステス”ではなく、あくまで“女性客”なのだ。店で知り合った男と一夜をともにする“女性客”も少なくない、ということなのだろう。いや、そういうことにしておく。

そういうことが閉店後にお楽しみとしてあるので、一応のからくりを精通している男たちは、閉店間際の午前1時すぎにおとずれ、“女性客”たちが深酒でほろほろとした酔い心地になっている頃合いを見計らい、ここが大事なこと――たいしたカネを使わずに――最小の経費で最大の効果を上げる――のだという。

でもねえ、そんな甘い話があるとは思えませんねえ。向井氏はいっさい記していないけれども、そういうたいしたカネを使わないチンケな男に対して、“女性客”が程よい時間に飲み交わした他の殿方らと同等に愛想をふるまくとは、とても思えないのだ。

そこはバリバリのボルティモアのナイトクラブでならした、プロの“女性客”だと想像する。店の心証をよくしておく手前もあるだろうから、最小経費男たちにはできるだけ安っぽいサービスでごまかし、きちんと酒を飲んでくれたお客に限って、大サービスしていた、と思いたい。夜の商売とは、そういうものなのではないか。

サンフランシスコのワイセツ騒動

向井氏の話は、サンフランシスコのナイトクラブへと転じる。

どのあたりであろうか。街も朝鮮戦争のあおりで、戦線を往復する将兵たちが方々の歓楽場をにぎわせていたという。

シスコのナイトクラブのフロアショーは、ボルティモアよりも品がいいらしかった。おとなしいというのか、ダンスも控えめで、全ストはない。

全ストのトッピングが消えた(あるいは最初から無い?)理由として挙げているのは、当時「ストリップティーズはワイセツか否か」という問題の公判が裁判所で開かれていたようで、シスコ内のバーレスク小屋が営業停止を命ぜられて経営者が異議を申し立てたところだったという。

綱紀正しい陪審員たちは、ストリップティーズなど見たこともなく、“bump and grind”や“G-string”、あるいはバタフライの衣装の用語なり呼称について、申立人側がいくら説明してもなんのことかわからず、法廷において一時的にストリップティーズの実演なるものを披露し、陪審員たちを教育した――らしい。

この話は実に面白い。

面白いが結局、法廷での陪審員への蒼氓なる勉強会が皮肉にも功を奏した結果、バンプ・アンド・グラインドのパフォーマンスがワイセツだということに落ち着き、シスコのナイトクラブのフロアショーは、これまた一つの結果としてであるが、「品がいい」といわれるようになった。

サンフランシスコの美人客

品が良く、親愛なるシスコで、向井氏が「赤毛の美人」と知り合ったという話も、もらさず付け加えておこう。

バーで飲んでいた向井氏は、その「赤毛の美人」に声をかけられた。彼女はすこぶる酔っていて、ボーイフレンドと喧嘩別れしたことを話しだした。向井氏もその「赤毛の美人」に惹かれ、体を寄せ付けあって酒を飲み交わした。

今夜はうんと飲みましょう、あたしのアパートに来ない?

向井氏は「赤毛の美人」に誘惑され、素直に同意した。二人は何かと体を寄せ付けあっている。彼女の息が弾んでいるのを感じた。

彼女は紙切れに住所を書いて向井氏に渡し、自分の名を名乗り、ウイスキーを用意しておくから、30分ばかりしたら来てほしいといって去っていった。

たかが30分だが、向井氏のこの時の心持ちは、それを長く感じたに違いない。タバコ入れをズボンから出そうとした。しかし、左の尻のポケットに、それが無い。ほかのポケットを探してみても、タバコ入れは見つからなかった。

約束の時間になったので、書いてあった住所に行った。そこには彼女は住んでいなかった。管理人に聞いても、「赤毛の美人」の名は知らないという。

その時向井氏は気がついた。

タバコ入れを失くしたのではなく、彼女にスられたのだと。ちょうど札入れと同じように膨らんでいたので、彼女はそれを財布と勘違いしたのではあるまいか。

これぞカウンターパンチの無一文譚

もう一つ最後、こまやかな神経の向井氏は、あけっぴろげに、自分自身のグッドなエピソードを披露している。

ロサンゼルスにて、バーで女性と知り合う。

カウンターで飲んでいたのでボックス席に移り、なんとウイスキーの値段が45セントから2ドルに跳ね上がったのだ。

無一文同然となった向井氏に、その女性は、“Good night!!”といって去った。向井氏曰く、《酒だけだとまだ無事だが、女がからむと失敗は多くなる》。こまやかな神経の向井氏は、懲りない性格でもあった。

以上、『洋酒天国』第26号のストリップティーズにかかわる話はこれでおしまい。

酒への知識と、古今東西のオンナとオトコにまつわる、奇譚を滲ませた薄紅色の寓話。それからいうまでもなく、大人の歓楽という名のちょっと滑稽な淫猥なる世界を、私は色めいた文芸カテゴリーの胸ポケットにそっとしまい込んで、本を閉じてみた。

全くもって『洋酒天国』=ヨーテンは、人生の最良の盟友であるといいたい。

コメント