一昨年の暮れ、自身の学生時代の卒業アルバムや家族写真アルバム、保管していた手紙等々をばっさりと断捨離(だんしゃり)。それまで、こうしたものは安易に「捨てるものではない」と思い込んでいたのだが、人間長く生きていれば“溜まってくるもの”を、いつまでも所有しておくのは、かえって煩わしさが増すだけだと気づいた次第。人も住まいも「仮の姿」「仮寓」ととらえる。物への執着心はほどほどがいい。

断捨離という語は、国語辞典に載らないと思っていた。が、最近、三省堂の『現代新国語辞典』(第七版)で堂々とそれが載るようになった。《不要な物を断つ、捨てる、執着から離れること。家の中のいらない物を徹底的に処分すること。商標名》。

ただし、《不要な物》とか《いらない物を徹底的に処分する》というだけでは、断捨離の本来的な意味からは遠い。私なりの解釈としては、「それまで執着していた大事な物を、一気に断ち、捨てること」といったほうが適当かと思われる。

そうして昨年末も、わずかながら思い出の物品を処分した。

そのうちの一つは、もしかすると一番思い出のこもったものだったかもしれない。数十年間保管してあった、一冊の雑誌である。

剣道一家だった頃

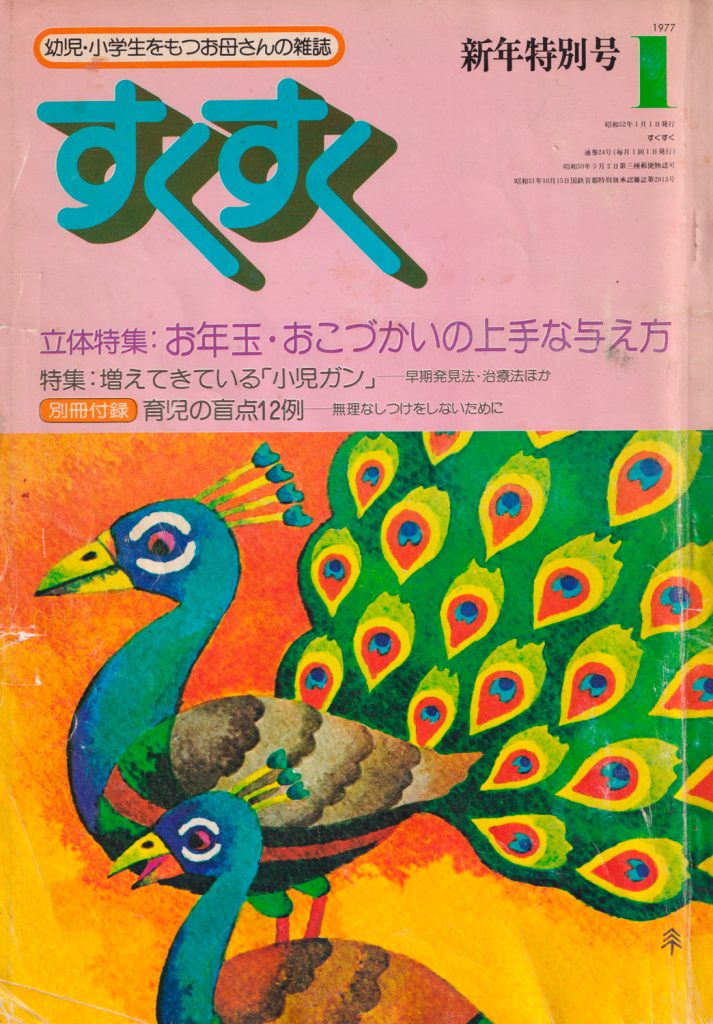

教育研究社の育児関連の月刊誌『すくすく』の1977年1月号(新年特別号)。

1977年は、年号でいうと昭和52年である。そんな47年前の古い雑誌を、なぜ我が家でずっと保管していたか――。いうなればそれは、一種の家族アルバムだったのだ。

我が家は剣道一家だった。

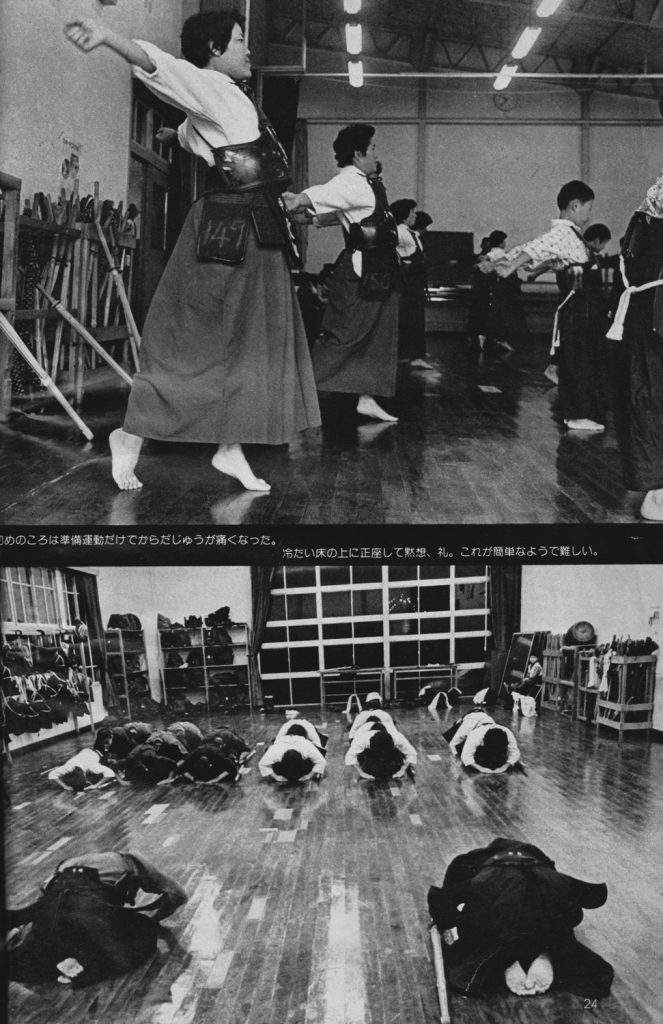

父は生前、若い頃から剣道をやっていて、五段だった。そんなことから、古河市内のスポーツ少年団及び剣道道場の指導員をやっていたのである。家族は母も姉たちも例外なく、剣道を習った。

私の場合は、結構嫌々だった。小学1年からスポーツ少年団に入り、小学4年から6年までは誠和剣道クラブに所属して剣道を続けた。

週2回の稽古は、たいへんつらいものだった。なんといっても、運動量が半端ではなかった。常に力を出して走っている感じだった。大声も出さなければならない。声が出ていないと怒鳴られることはしょっちゅうだった。

しかしその反面、心身が鍛えられたわけである。反射神経もそれ相応に敏捷になるのだが、精神面でいうと芯の部分が最も強くなる。寒いとか暑いとか、喉が渇くとか、多少のことは我慢できるようになる。そうした剣道の稽古はなかなか厳しいから、脱落者も多いのだけれど、稽古が終わった後の水分補給は、ことのほか美味く、とくに、コーラなどの炭酸飲料を飲むと、体から一気に力が抜けて、震えるくらいの開放感があった。

雑誌に掲載された「お母さん剣士」

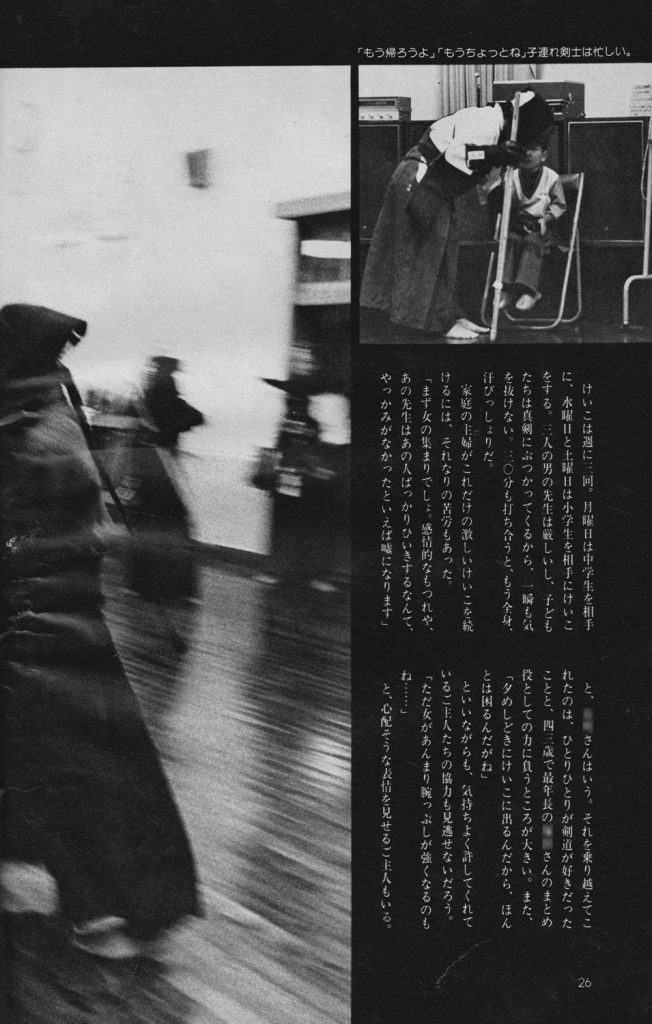

そんな剣道少年の日々を味わわされる前、保育園に通っていた4歳頃の私は、父と母が道場(市営の公民館)に赴く時は一緒に付いていって、道場の片隅で椅子に座り、稽古の一部始終を見学するのが決まりごとになっていた。

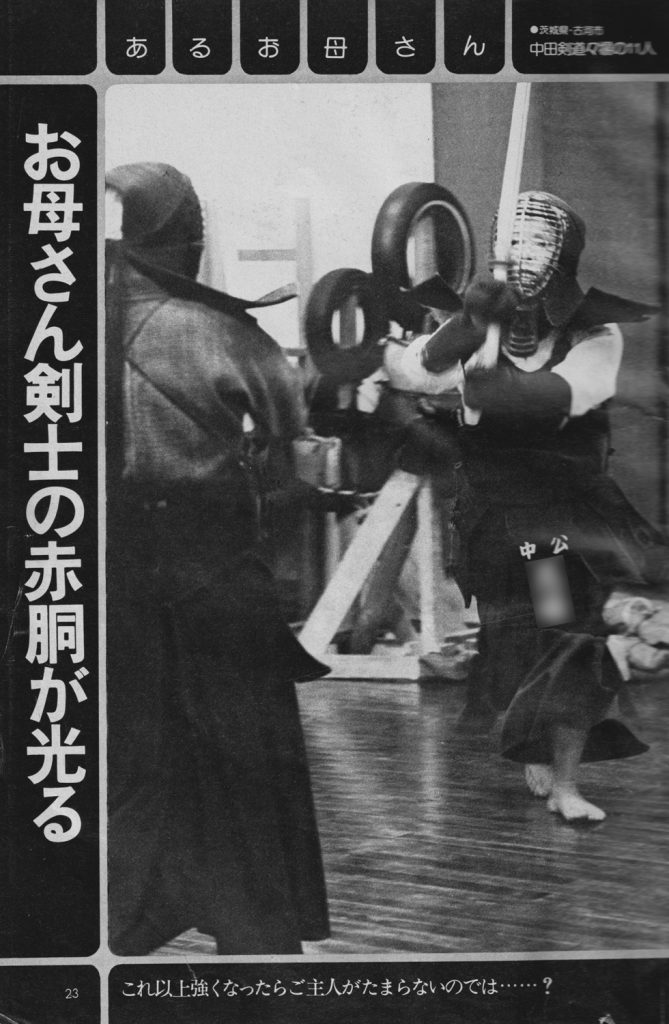

そうしたある日、教育研究社の記者さんが道場を訪れ、「お母さん剣士」の取材という名目で、稽古の撮影(撮影者は児玉房子)をおこない、それがのちに月刊誌『すくすく』に掲載されたのだった。

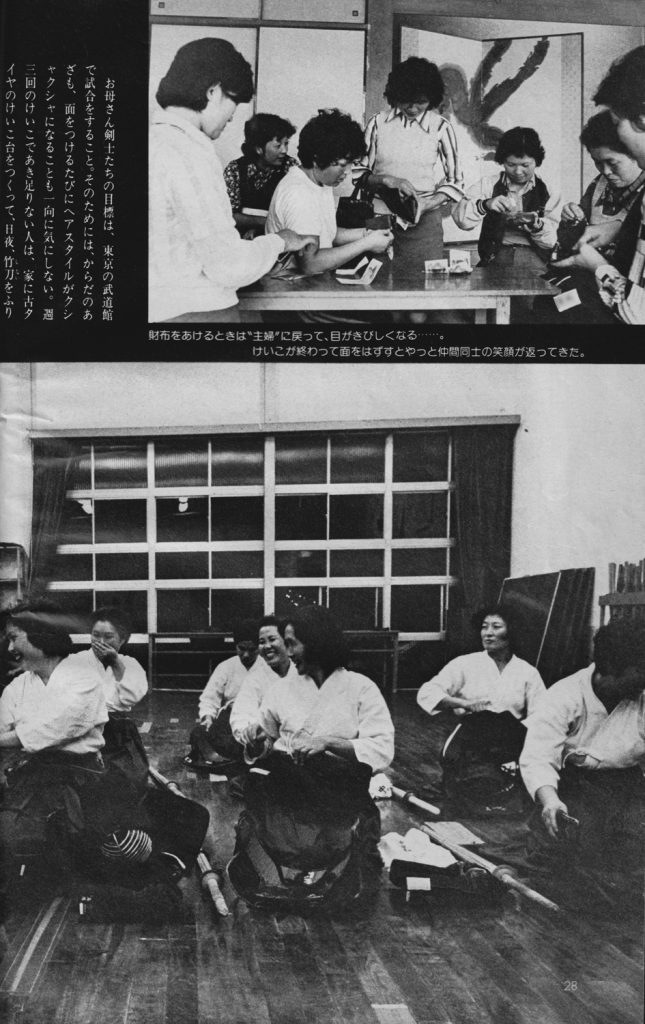

見出しは「あるお母さん」。「茨城県・古河市 中田剣道々場の11人」。「お母さん剣士の赤胴が光る」。

それはこんな記事で始まる。

ただでさえ「強くなった」といわれる女たちが、さらに鍛錬して腕っぷしまで強くなったらいったいどうなるのだろう。茨城県古河市のお母さん剣士たち。そのすさまじいけいこぶりを見ていると、腕に自信のある男だって、圧倒されてしまうにちがいない。

月刊誌『すくすく』1977年1月号より引用

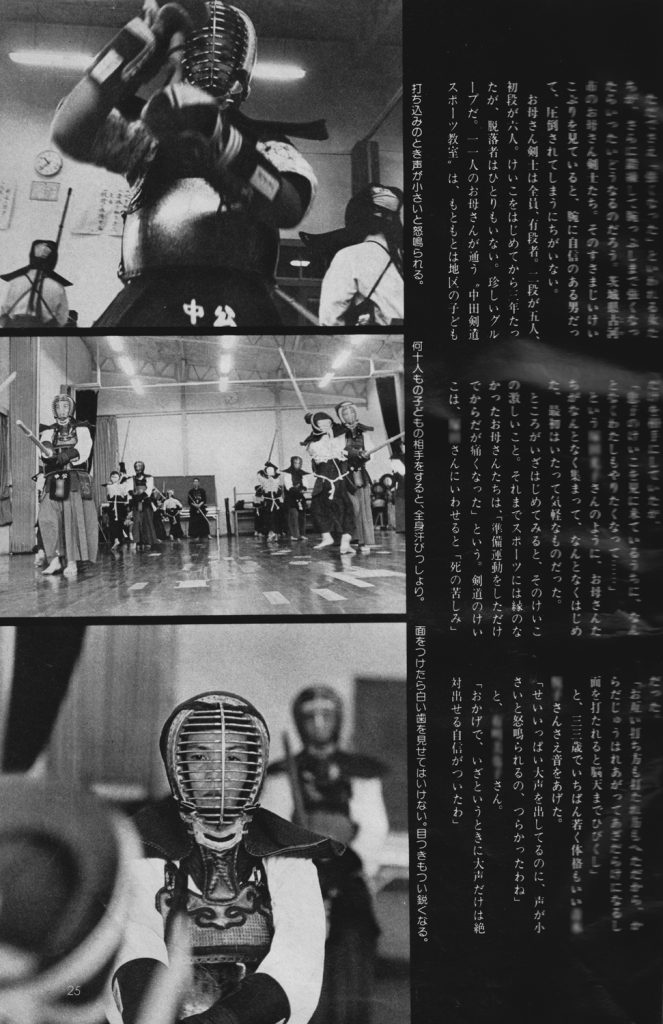

確かに、そのとおりなのだ。昭和の女性は強かった――。

1970年の8月、アメリカのニューヨークで、ウーマン・リブ(Women’s Liberation)=女性解放運動の大規模なデモがおこなわれた。アメリカ人女性における公民権運動である。その時代の潮流が、遠い日本においても醸成された。

昭和の後期の日本人女性(とりわけお母さん)は家庭で強かったが、男性相手に煙を巻くほどの喧嘩をしている様子を、私はその頃何度か見たことがあった。

こんなことをいうと、昭和の女性に対してあらぬ偏見を持たれそうだ。が、決して非難しているわけではない。むしろ、男性が女性に対する権利を奪ってきたことに抵抗する、女性解放的な立場の、いわば一側面として少なくともあの厳しい剣道の稽古を続けていたお母さん剣士たちは、そこで何かを感受し、男女同権の象徴を掲げた、まさにウーマン・リブだったわけである。

サツマイモの天ぷらと忍者キャプター

それはそうとして、雑誌には、道場の片隅で椅子に座った私の幼い容姿が写っている。《「もう帰ろうよ」「もうちょっとね」子連れ剣士は忙しい》――。

もう帰ろうよと愚痴をこぼす私は、ひどく退屈だったのだ。稽古中、母親が傍にやってきて、もう少しで終わるからね…といったような会話をするのは茶飯事だった。しかし、ひどく退屈であったにも関わらず、私の胸の内では、何かしらの安楽を感じていた。

もし、団地に独り、取り残されていたら、どうであったろう。そうして両親の帰宅を寂しく待つよりも、あの道場の鋭い奇声の飛び交う雰囲気に包まれていたほうが、子どもにとってどれだけ平安であるか。

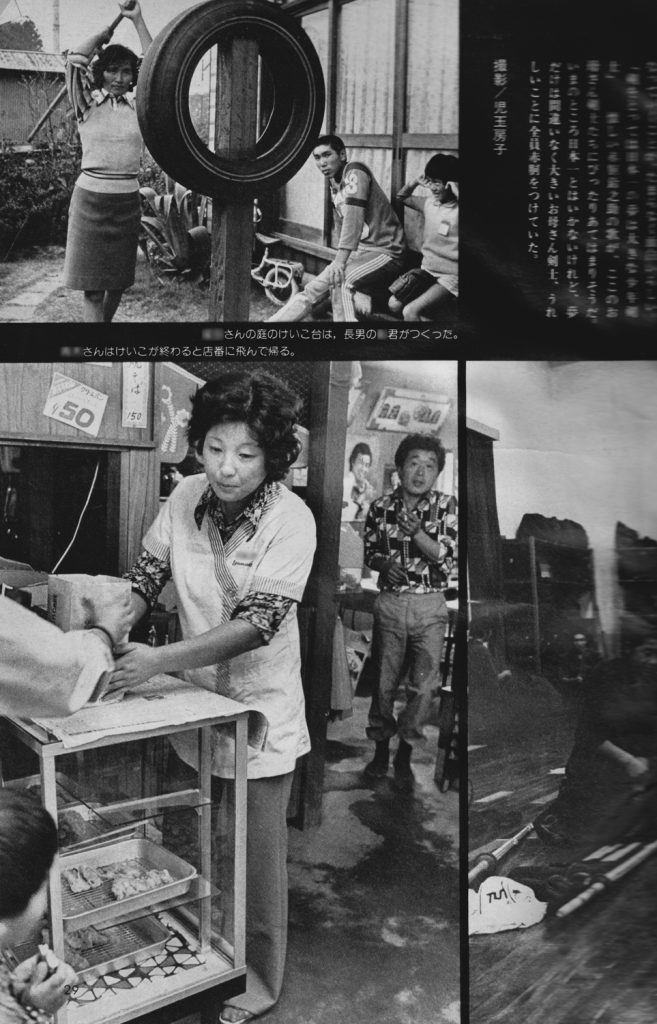

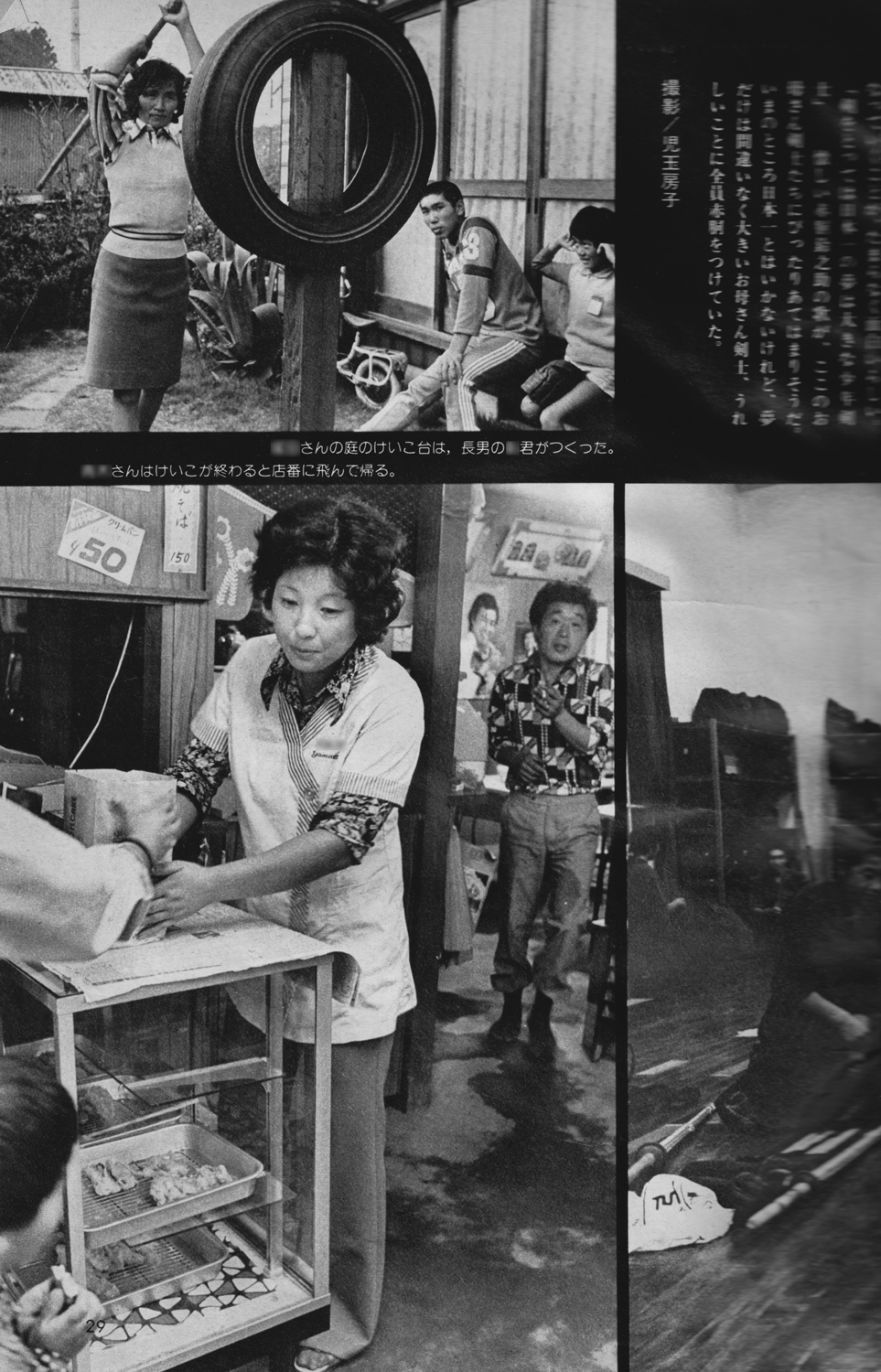

稽古が終わり、疲労感のある母親がこぐ、ママちゃりの後ろで揺られながら、静まった暗い夜道を帰る。踏切を越え、住まいだった県営団地の入り口の近くに、お母さん剣士だった母の友人のAさんが、小さな商店を営んでいた。だいたい帰りはその店に寄って、買い物をする。

母は食パンを買う。物足りなさそうな顔をする私に、サツマイモの天ぷらを買ってくれた。もぐもぐすると甘いサツマイモの味が、口いっぱいに広がった。

しばし、母とAさんが立ち話をする。私はそれを聞いていないふりをして聞いている。そういえば、ちょうどその頃だったかどうか、このお店に吊るしてあった「忍者キャプター」の7人衆フィギュアを、たっぷりと期間をおいて1個ずつ買ってもらって、大いに“忍者ごっこ”=独り人形劇――で遊んだのを憶えている。

私の父が亡くなったのは6年前の11月だが、その直前の入院中、Aさんが病院に見舞いに来てくださった。母とは数十年ぶりの再会だった。Aさんの歯切れのいい“べらんめえ口調”は昔と変わらず、私があの時耳にしていた会話の記憶とだぶるものだった。「〇〇ちゃん、随分大人になったね♡」と、褒めてくれた。

畏れ多い。Aさんからすれば、私は「忍者キャプター」のフィギュアでいまだに“忍者ごっこ”をする、赤子同然である。しかしながら、そうした再会ができたのは、父との縁であり、剣道の縁でもあったわけで、人生における最初の連帯生活からの、バック・トゥ・ザ・フューチャーなのである。

§

振り返っても、随分と遠い時代の話なのだ。

昭和52年というあの頃の時代が、随分と遠くなってしまった――。お母さん剣士の女性たちは、あの頃夫婦であり、いうまでもなくお母さんであった。私は幼児という地べたに近い位置からの眼差しであったが、人生の一コマとしては、あまりに最初に完結した「連帯の調和」を見た気がした。それは今の時代には全く無い連帯感である。

そういう表現でしかいいようがないのだけれど、昭和の時代で既に、私の人生の“前身”というべきものは、完結してしまっていた。私は今、その“前身”を背負ってはいないのだ。別のものである。別の形の人生、といっていい。しかし…。

あの『すくすく』の本が、眼の前から消えていった。

私にとっては、実に摩訶不思議なことである。とても懐かしい思い出深い本だったが、断舎離しても、その思いは消えないのだ。また、こうやって過去の出来事を書き記すことによって、あるいは見返すことによって、あの頃の思い出が鮮明になる。自分の“前身”という別の形の人生が、だ。

尤も、断捨離におけるそういうことは、ケースバイケースだと思う。

「お母さん剣士」の方々は、さすがに母親として、女性として、筋の通ったウーマン・リブを駆け抜けた。子に対する優しい眼差しと愛情は、そこに秘められている。『すくすく』という昭和の月刊誌が、私の家族を記録し、素敵な昭和の女性を描いていた、という話である。

コメント