私は作家・朝井リョウが好きである。存在感が好き。作品が好き…。それで済むなら話は早い。ひたすら彼が打ち出す作品を、逐次読み重ねていけばいいだけの話だ。

今月、小学館より10月に刊行されたばかりの彼の長編小説『生殖記』を買い、それを読み始めようではないか――と思い立ち、読み始める直前にこれを書いている。『生殖記』を読む前に一旦ここで、“愛読者である”と自負する私が、長年眺めてきた作家・朝井リョウを深堀りするためには、どうしてもその“所信表明”なるものが必要だと感じたからである。

私の朝井リョウ関心記

まず、私が過去に作家・朝井リョウへの関心をいだいていたことを知らしめるログを大まかに引き出してみて、その度合いを自分なりに振り返ってみることにした。思えば、彼の存在を知り、彼の作品を初めに読んだのはいつだったのか?

2009年、早稲田大の学生で第22回小説すばる新人賞を受賞し、そのデビュー作『桐島、部活やめるってよ』の単行本が集英社より翌年出版された当初、私は37歳で、20歳そこそこの彼の小説を読む気には正直、なれなかった。若すぎる作家の本を読む必然が無かった、といえばいいのか、単に話題の渦中にいた作家デビューの作品を毛嫌いしただけだったか。

いずれにせよ、私が最初に朝井氏の小説作品を読んだのは、どうやら2015年3月から読み始めた『少女は卒業しない』(集英社文庫)だったようである。既にデビュー作から5年が経過していたのだ(「我がツイッター時代のツイートより―『朝井リョウ』編」参照)。

同じ年の5月、彼が寄稿した新聞コラムに思いを馳せ、彼が食したオートミール(oatmeal)についてふれ、当ブログ上に初めて朝井氏の氏名を登場させた以降、彼に対する“なれ合いの構図”が始まったのだった(「リョウくん、オートミールだってよ」)。

それから1年後の5月、私は改まった気持ちで「未来のアンデパンダン―朝井リョウ」をしたためた。そしてそれを投稿した際の旧ツイッターで、このように一文を付け加えていたのだ。

“普通の人”の読者でありたいと思う私としては、朝井リョウさんの一挙手一投足に刮目し続ける覚悟があります。

2016年5月3日付Utaro/青沼ペトロの旧ツイッターよりツイート引用

2020年3月、集英社『青春と読書』3月号での、「対談 デビュー10周年 朝井リョウ『発注いただきました!』朝井リョウ✕石田衣良」の記事を読んだのをきっかけに、私はその『発注いただきました!』(集英社)の本を所有しているが、その3年後、『週刊文春』3月2日号の『私の読書日記』/朝井リョウ「人生のサイズ感」にふれるまで、この関心の来歴において長い空白期間があることに気づく。

この謎めいた3年間の空白期間は、2016年以降、つまり2018年頃から『発注いただきました!』の本を購入するまでの2年間においてもみられ、この期間内においては、ほとんど朝井氏に対し――大変恐縮ながら――“関心が薄らいでいた”ことがわかる。

“関心が薄らいでいた”空白期間の謎を解く鍵は、先の「未来のアンデパンダン―朝井リョウ」にある。そしてまたこれこそが、『生殖記』を読むにいたる重要な作用点であったのだ。

未来のアンデパンダン

そこで私はどんなことを書いていたか。

私はこのようなことを述べている。

私は朝井リョウという作家が、この先どこへ向かっていくのか、どこへ向かおうとしているのか、ひどく心配なのである。心配に心配を重ねている次第である。日本の文学史の先端にいる彼は今26歳で、その寡少の逸材の彼が何を考え、何と向き合い、どこへ行こうとしているのかを知ることは、日本の文学がどうなっていくのかに大きな影響を与えると思い、そこがひどく心配なのだ。

当ブログ「未来のアンデパンダン―朝井リョウ」より引用

明らかに彼は日本の文学界を背負う立場にあり、その「責務」がある。“戦後最年少”というシンボルはどうでもいいとして、直木賞その他の文学賞を受賞した朝井リョウには、宿命的にその「責務」を堅持してもらわなくてはならない…。

そのような心配が、「懸念」に変わったのが、実をいうと空白期間の正体であった。彼のメディア露出の頻度が著しく増し、“若年作家アイドル”と化していたように見えたのだ。《端的に言えば、時代の寵児となり、メディアに踊らされ、「作家もどきのコメンテーター芸能人」という成れの果ては、私が最も見たくない姿である》。

ところがそれは、あろうことか売れっ子作家のひた走り――という範疇を超え、水簿らしいほど駆け回るジャニタレと同化して見えたのである。

彼は大丈夫か?

そうした「懸念」から、ある期間において、彼の小説を全く読む気にはなれなかったのだ。

しかし、読まないでいると、なんとなくまた読みたくなってくるのが、読書熱の面白いところであった。むしろ彼の作品への憧憬の中で醸し出された「旨味」というべきものであり、そそられる活字への欲求とでもいおうか、通俗的にいえば、生理的に押し寄せるラーメンが食べたい――お茶漬けが食べたい――カラカラに渇いた喉にギンギンに冷やした生ビールを流し込みたい――というのとよく似ているのだった。

〇〇目線が気になる

結局のところ、極私的な作家・朝井リョウへの対応という部分においては、「付かず離れず」どころか、いつの間にか離れようがない、「腐れ縁」のような愛憎関係的読者――という態度を取らざるを得なくなってしまった次第である。

ちなみに、私個人の2023年から24年初旬の“ブラックアウト的”マストドン時代に、うっかりぐだぐだとポスティングしてしまった『風と共にゆとりぬ』(文春文庫)の感想ログが、いっさい手元に残っていないことが悔やまれる。

この本は第一部「日常」、第二部「プロムナード」、第三部「肛門記」となっていて、とくに第三部の「肛門記」は、特異なほど愉快で痛々しいノンフィクション感覚のルポルタージュとなっていて、その自身の局部(=肛門)に当てられたスポット、あるいは主体、もしくはその“肛門目線”にひどく感心したのであった。

目線といえば、〇〇目線である。

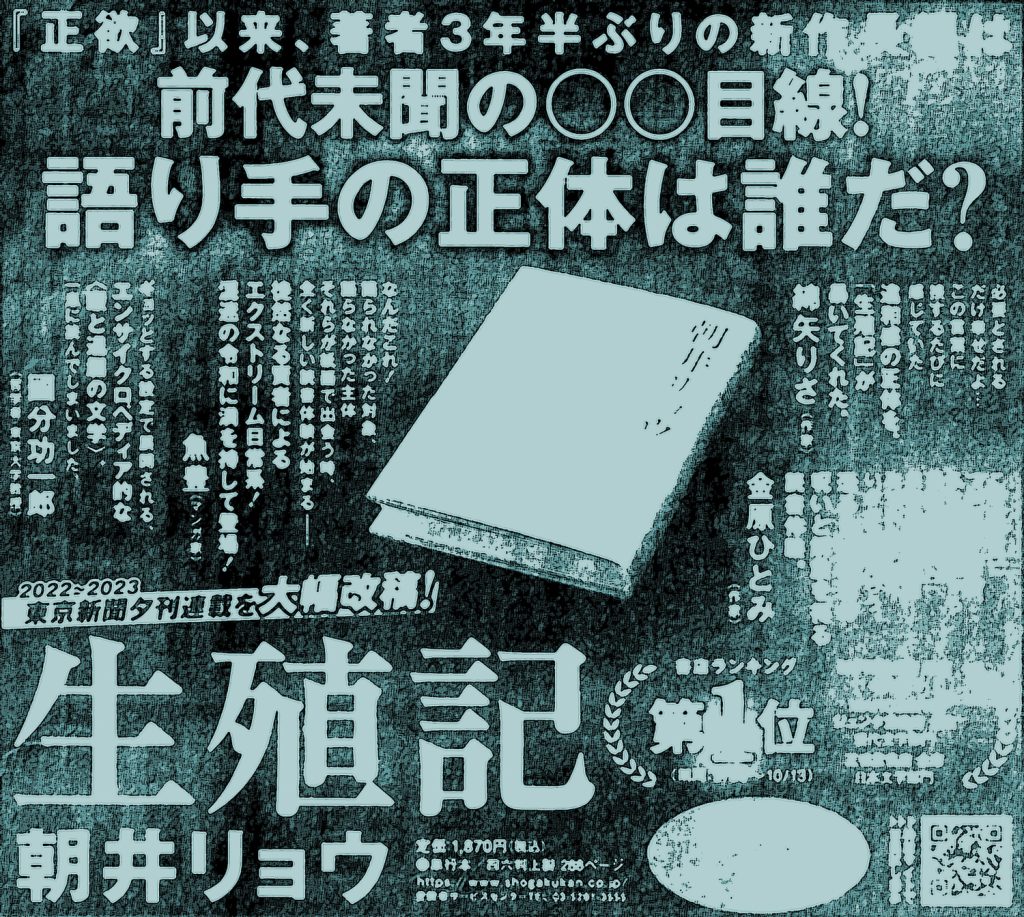

『生殖記』の広告に、《前代未聞の〇〇目線!》とあって、私は刊行前からこれが非常に気になっていた。

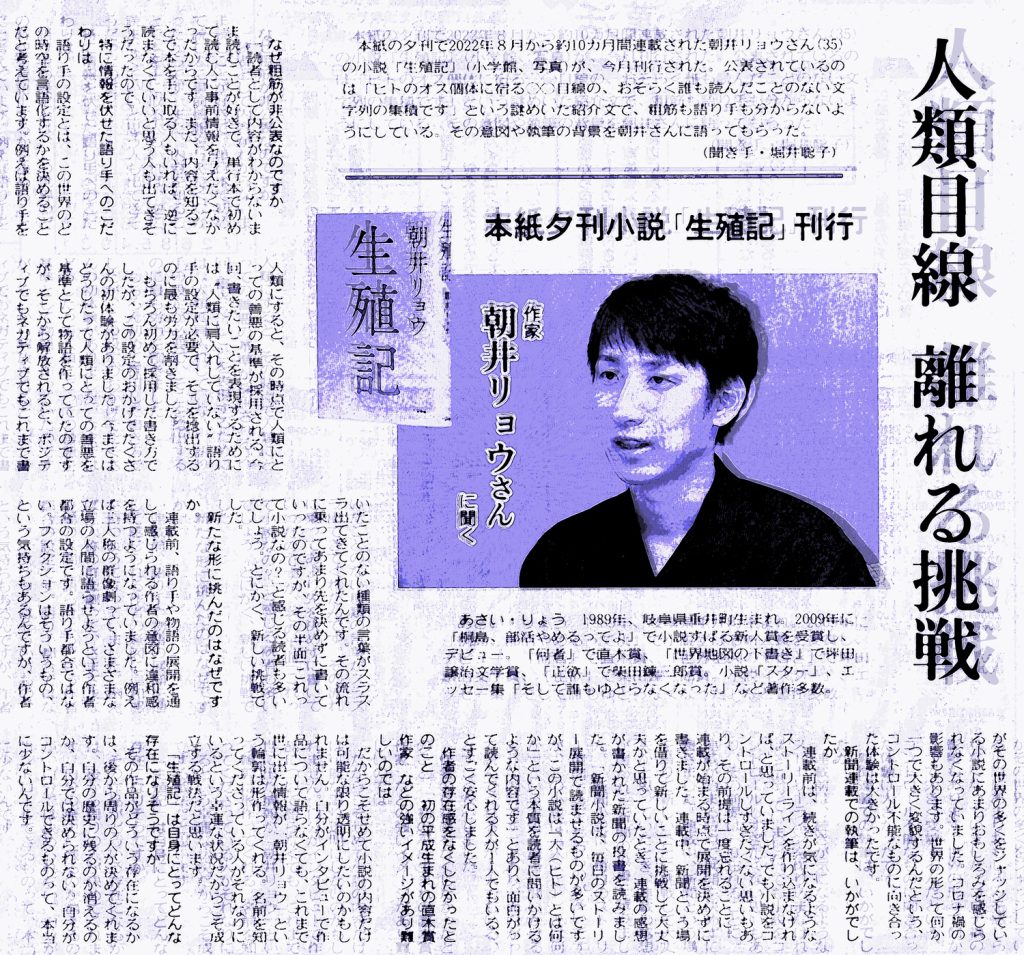

作品の連載元(=東京新聞の夕刊小説だった)であるからして、その同新聞の2024年10月30日付朝刊に、『生殖記』刊行を告知した朝井氏のインタビュー記事が掲載され、その見出しにも、「人類目線 離れる挑戦」とあり、私は〇〇目線にひどく興奮したのである。なんとも強烈に謎めいていて、思わせぶりではないか。ただ――。

この新しい小説なるものは、もしかすると、朝井氏がふたたびおおっぴろげになって“肛門目線”を展開した長編作なのではないか?

画期的…。

いや――それはいやだな、と正直思った。

三たびあの「懸念」が生じ、個人的な空白期間がぐーんと延びて、〈今回はもう、ええーい! 永久に朝井氏とおさばらしちゃおうかしらん〉と思うきっかけになってしまうのではないか? と幾分不安がよぎったのである。“肛門目線”なんていやだし、読みたくないし。

しかしどうやら、そうではないらしい。

そうではないと、現時点ではっきりいえるわけではないが、ずばり『生殖記』が、あの不条理な「肛門記」のリバイバルではないということは、なんとなくわかった。リクリエーションであるかどうかまでは、なんともいいようがないが…。

さあ、ここからの話は、私がじっくりと『生殖記』を読んだうえで――。

朝井氏のこの作品が、“語れる小説”だとわかれば、いずれこの『生殖記』について深堀りするであろう。それまでしばらくお時間をいただいて…。しっかりと読書したうえで、込み入った頭の中を整理していきたいと思っている。これについては、必ずブログ上に表明することをお約束する。ではさらば。

追記:「朝井リョウの『生殖記』はナニを語っていたか」はこちら。

コメント