演劇がやりたいと思い始めたのは、小学6年生になってからで、美内すずえ原作の『ガラスの仮面』(白泉社)のテレビアニメ(杉井ギサブロー監督)の影響がとても大きかった。それは1984年の春から秋にかけてのことである。

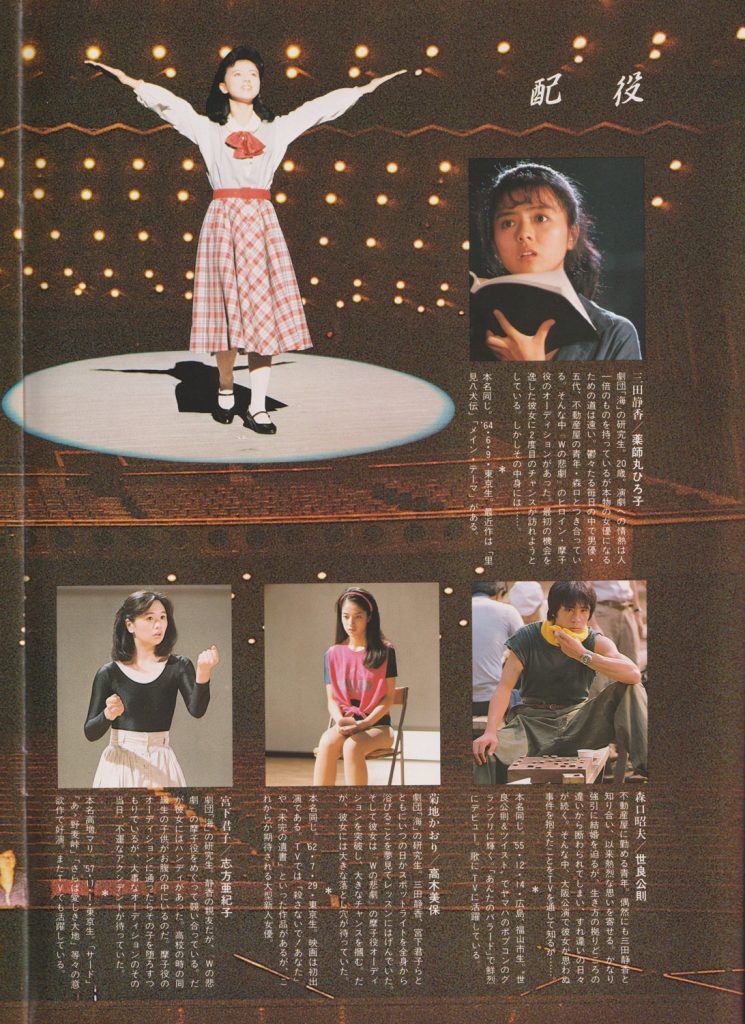

そうした私の淡いこころざしに、さらに鉄瓶で沸かした熱湯を頭の上から注いでくれたのが、作家・夏樹静子のミステリー小説『Wの悲劇』(光文社カッパ・ノベルス)を原作とした同名映画である。角川映画――。主演は薬師丸ひろ子、三田佳子、世良公則、高木美保、三田村邦彦。監督は『早春物語』(1985年)と同じ澤井信一郎。

『Wの悲劇』は84年の12月に公開された。

山梨県の湖畔の別荘で起きた大富豪刺殺事件が「Wの悲劇」。その原作の内容を、なんと劇中劇に仕立て上げ、その舞台を各都市公演して巡業する商業劇団――劇団「海」(カイ)――のあらぬ顛末として描いた。『Wの悲劇』はそんな映画である。主人公の女の子は、20歳の劇団研究生・三田静香(20歳)。演じたのが薬師丸ひろ子であった。

なぜいま私が、この映画について語ろうとしているのか――。自身の過去の演劇経験のオマージュか。ノスタルジーか。いや、違うのだ。そんなことではない。そこに哀しく切ない恋がぽつりと現れ、ぽつりと消えたからなのだった。

女優になりたい女の子

劇団研究生の静香は、スター女優を夢見ていた。役者稼業は実生活の経験の積み重ねが大事なのだと、先輩の役者男性と寝ることも厭わなかった女の子。それこそ俳優を夢見る若者たちはそこらじゅうにいて、自らの才能を自慢げにひけらかすことだって茶飯事だ。競争意識がすこぶる高いのが彼らの習性である。

静香はある夜、不動産屋の青年・森口昭夫(世良公則)と偶然知り合う。彼女のちょっとしたスターの振る舞いの真似事に、初めて会う昭夫はただ一人拍手喝采するのだった。それは気まぐれの出会いでもあった。

舞台公演「Wの悲劇」の準主役のオーディションがあると知った静香は、必死に役作りの特訓に励む日々。そんな彼女に少しでも近づこうとする昭夫も、ほんの少し前までは演劇青年だった。昭夫に対し、静香の態度はほとんどオーディションのことで頭が一杯でそっけない。それでも昭夫は静香が好きになり、恋心を抱いている。

数日後、「Wの悲劇」の配役発表があった。

オーディションの結果、静香はヒロインの役を勝ち取ることはできなかった。深く落ち込んだ静香は、昭夫にどうしても喧嘩腰で冷たく当たってしまう。それでも昭夫は、刺々しく荒々しい彼女を柔らかく包みこんで、優しく語りかけるのだった。

静香はそんな昭夫の気持ちが少しだけわかった気がした。それでも、スター女優への野心は募るばかりで、昭夫にはどうしても雑な態度をとる以外になかった。昭夫と一夜を過ごしたが、翌日になるとやはり静香はそっけない態度だ。昭夫は二人の寓居のための家を見つけてきて、一緒に暮らそうと説得するが、静香はまだ煮えきれず、無言でいるばかりであった。

舞台の稽古が連日続いたあと、やがて本公演の巡業が始まった。静香に与えられたのはちっぽけな役だったが、劇場の楽屋番で忙しく駆けずり回る日々だった。そんな中、あるとんでもない事件が起きる。そしてその渦中に静香は、思いがけず巻き込まれてしまうのだった…。

俳優になりたかった男の子

久しぶりにこの映画を観て、思ったのだ。

小学6年の当時、ほとんど私はこの映画の劇中劇のシーン――劇団「海」の舞台「Wの悲劇」――しか知らなかったのだと――。

舞台上で薬師丸ひろ子が叫ぶ。

「あたし、殺してしまった。おじい様を刺し殺してしまった!」

そんな強烈なセリフのあるシーンだけが印象に残っていて、演劇的なワンショットが記号化され、脳裏に刻まれたのだった。だからこれは、“演劇を描いた映画”なのだ――と。

むろん、だからこそ小学生だった当時、鉄瓶で沸いた熱湯を頭の上から注がれたように、演劇に対して興味を持ったのだ。蒸し返せばそれは、半理解の誤謬というべきもの。若いこころざしの一面は、それ相応に熱流を帯びていたのである。

映画『Wの悲劇』を語るうえで余談になってしまうのだが、一応、個人的な瑣末として述べておかなければならないことがある。

こころざしの若かった私の具体的な結実としては、中学校での“演劇部入部”であったり、19歳から始動した“小劇団の立ち上げ”――といったそれなりの活動的な些事にいたるのだけれど、結局は多くの誤謬を残したまま、そこから、すなわち演劇というものから撤退せざるを得なくなった皮肉な状況に関して、私はなんの隠し事も否定もしない。

演劇へ向かうこころざしは、決して間違ってはいなかった。熱い魂がほとばしっていたこと自体、一人の若者の青春として美しかったのだ。しかし、仲間内の形態が熟されていく中で、吟味されるべきものとしての演劇――それが大いに問題なのだが――に手を抜いた感があった。役者ではなくお笑い芸人だ。そのことで自らを滅した。いや、打ちのめされた。

天空にたなびく光の向こうに神がいるのだろうか。その神々は、決して多くを語らないものだ。ちっぽけな生きものの私に対して、こんなことを告げてくれればまだ救いだったのだ。

「ペトロよ、おまえはな、道を間違えているというわけではないのだ。しかし、ちと違う。おまえたちは演劇を嘲り笑っておる。そんな冷笑に加担する必要はないのだ。人の道の人の姿を艶めかしく演じることが大事なのだ。簡単な道のりではないが、決して難しいことではない。そういう舞台を作らなきゃいかんのだ。しっかりと前を歩け、おまえたちはな」

拙い人生は、常に悲嘆に満ちていて、厄介なものだ。語る神はいないのである。今頃になってそんなことに気づくのだった。こころざしより大事なこと。それは、人を愛すること。

それは二つの過ちだったのか

映画『Wの悲劇』は、“演劇を描いた映画”ではなく、女と男の恋物語。それも哀しい恋物語なのである。

どしゃぶりの雨の中を、走ってみたいと思うことがある。主人公の静香もそうだった。オンボロなアパートを抜け出して、降りしきる雨の中を走っていった。傘を貸そうと男は、走り去る後ろ姿の彼女を見つめたまま、折れた心をやり過ごすしかなかった。あれはとてもいいシーンだった。

女と男。男と女。

いまでは少数派のことも語っていいのだろう。女と女。男と男。どれもこれも愛する者どうし。

どんな瑣末においても、“大人の恋”には責任というものが生じてくる。それに対して、子どもの恋なんていうのは無頓着なものだ。視野が狭く、自分たちのことだけしか考えていないから、責任感に乏しい。だが、誰が大人のふるまいをしていて誰が子どもっぽいかなんて、その都度判断できないし、思慮に迷うことすらある。自分はまだ子どもなんじゃないか、相手を傷つけているんじゃないかと慎重になりすぎて、相手に何も伝わっていないことだってある。

20歳になったからといって、その日から〈大人になった〉と思うのはいいことだが――そう、いまでは18歳から成人だというわけだけれど――誰しも子ども時代の無責任な恋心を延長線上に引っ張ってきたから、相手を思いやることのできる“大人の恋”にすぐに切り替われるものではない。恋を蔑ろにし、恋にときめいたりもしたけれど、責任ある恋に到達しえたら、それってもう恋じゃないんじゃないの? と思ったり…。

映画の中の静香という女の子は、誰を愛しているのかさえ自分でわかっていない。はぐらかしているわけではないが、靄(もや)の中にお互いが存在していて、何もはっきり見えてこないのだ。

そう、わかるわけないじゃない。私がいったい誰を愛しているか、なんて。

きっと、そんなふうに思っているのだ。そうやって恋を真っ向から信じることができないし、自身の夢を追うこと、こころざしを叶えることの方が、優先順位高くて当たり前でしょ? そう、恋なんてさ、後回しでいいのよ――なんていう気持ちかもしれない。

今頃になって打ちのめされるのである。“Wの悲劇”に。

この子は女優になれなかった子。そういう映画。

人を蹴落としてのし上がろうとしたから、舞台へのこころざしが駄目になっちゃった子。かわいそうな子の映画。不運な子。天罰が下った子。頭の悪い子…。それが“Wの悲劇”なんじゃない?

悲劇なのは観ている私たち(=We)の方なのだ。そんなふうにしか他人を見ることができなくなってきている。他人を見れば嘲る。笑う。汚い暴言を吐く。こんなことって、いいわけがない。できればいいたくないけれど、「こころざしを強く持つ」ことが優先される、先導される教育を受けてきたことの悲劇、といっていいのではないだろうか。

自戒を込めて、世の中のせいだとか、時代のせいにしちゃいけない。

映画『Wの悲劇』は、がっちりと固められた薬師丸ひろ子の映画――には違いないけれど、本当はこれ、昭夫(世良公則)の映画なのだった。

女にもみくちゃにされ、ばらばらにされて踏みにじられた花束を、あなたは、見ただろうか。女が悪いとか、男がいいとかの話じゃない。心の隅っこで生けるはずだった思いやりのある花は、たちまちその場で殺されてしまったのだった。

あれは本当にショッキングな、哀しい“事件”だった。「バラの花でなくて、よかったね」なんて贈った方がいう、いわせられてしまうなんて、哀しすぎる。あまりにも切ないではないか。

そう、恋はやるせない、せつなすぎるものである。大人であろうと、子どもであろうと。せつな、刹那。

古今東西の多くの先達者たちの恋について、愛についての短い名文をここで引用したいのはやまやまだが、最後の一瞬の棒読みで、私はこの映画の話を閉じなければならないのだ。語ることはもう尽きたから。

人はこころざしなんて無くたっていい。愛さえあれば。

関連記事

コメント