自称メモ魔の“自己流”スクショ掻き集め戦術――が功を奏して、一昨年の初旬から「バグる世界」を展開してきた。なにやらシリーズ化の様相である。

昨年末から今年の初めにかけても、世間――というかメディア関係界隈――が“ナカイ”だの“フジ”だのと騒いでいるが、ここではそれらを火の見櫓から傍観するだけにとどめたい。問題が顕著に大きすぎるのであった。もはや、世間的には、福原愛さんや江宏傑さんの存在すらも忘れてしまったかのようである。

そぞろ、こぢんまりとした「バグる世界」を繰り広げてみたい。前回からだいぶ間が空いてしまったが、今回は第3弾ということになろうか。

Utaro Notesの生息遍歴

ちょっといろいろバグる前に、この文藝ブログ[Utaro Notes]についてふれておきたくなった。

私がちまちまと執筆しているこの[Utaro Notes]。意外と「息が長い」のである。幸いにも読者様に支えられて、かれこれ生息年数12年目に突入している。

[Utaro Notes]というタイトルでは、2013年よりGoogle Bloggerのブログサービスより投稿開始。それ以前にやっていた別のブログサービスによる[Kotto Blog]とか、2003年頃まで遡るとなれば、拙著旧ホームページであった[ウェブ茶房Utaro]における個人的なエッセイも含め、現在のこの[Utaro Notes]にテクスト及び画像を統合し、今日にいたっている。

いわばこれは、Utaro/青沼ペトロの文藝的“作文録集”という風体になっている。

ちなみに、2000年5月付「靖国の祈り」のトピックが、当ブログにおいて最も古い投稿文――ということになっているが、その限りではない。

なぜなら、例えば古いいくつかの投稿文は、90年代初期に書かれたものも含まれているからだ。小学4年生の恋を記録した短編小説「伽藍の夏」は、1992年に執筆したもの。これは私が20歳の時の作品であり、今となってはきわめて貧弱な筆致体で、恥ずかしい限りである。

そんな私の20代以降に書き残したエッセイの丸ごと結晶体が、ほぼ30年以上にわたり、ほとんど全てこの[Utaro Notes]に詰まっている――ということになるのだった。

文藝ブログ[Utaro Notes]は、一昨年の初夏、Bloggerから離脱して現行のドメインに移行(dodidn.com)。Blogger時代の最後半期においては、なんと総計アクセス数が27万に達していた。

“最も愛され続けたブログ”――と勝手に自画自賛して美味いコーヒーをがぶ飲みしたこともあったが、その分、書くことの責任は重くのしかかる――ということに気づき、自身の鼻穴はいっそう拡がるどころか収縮するのだった。言葉は生かし生かされ、精霊のようなもの。その精霊を侮辱するような態度は、絶対に慎まなければならぬと…。

カッコいいことばかりいっていられない。正直、人生がバグり続けているのが私自身なのだから。「バグる世界」とはまさに、自分自身のちゃぶ台返しのことなのかもしれなかった。

弁当のボリューム感は印象操作?

さて、さっそくバグってみよう。

やんややんやと最近、何かと騒がれている『週刊文春』(文藝春秋)の記事より、久しぶりに「バグる世界」に明け暮れてみよう。2025年2月6日号の中からピックアップ。

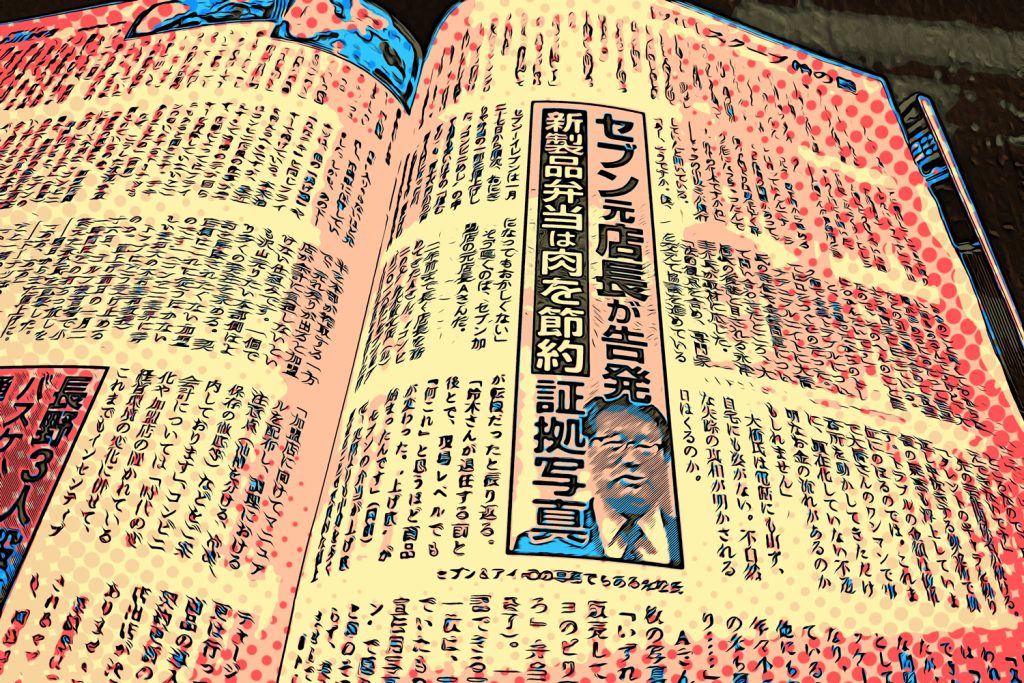

「セブン元店長が告発 新製品弁当は肉を節約 証拠写真」

コンビニ大手のセブンイレブンでは、1月末からおにぎりや弁当の一部を値上げ。それよりも深刻なのは、けっこう巷で紛糾しているセブンイレブンの弁当の“上げ底”問題だ。

記事で取り上げられていたのは、“上げ底”ではなくて、商品写真による印象ギャップ。2021年に販売していた「たっぷりマヨのピリ辛チキン&鶏そぼろ」弁当がそれ。

記事では、その証拠となる写真も掲載されていた。商品の宣伝用の写真を見ると、緑色のバラン(ハランの葉に似せたおかずのしきり)の向こう側に鶏と卵のそぼろがまんべんなく敷きわたっているかのように見える。そういう印象を受ける。

だが、現物は違っていて、バランで隠れていた部分は白米のご飯になっていて、そぼろではない。つまり、宣伝用写真で見るよりも、現物の弁当は敷き詰められたそぼろの面積が狭く、その量は比較して少ないということになるのだ。

私もネット上にある過去の「たっぷりマヨのピリ辛チキン&鶏そぼろ」の画像を複数点確認してみた。やはり、なるほどと思った。

最初は単に、宣伝用写真の撮り方(アングル)による印象ギャップなのかと思いきや、そうではないのだ。

はっきりいって、その弁当におけるバランは、ほとんどしきりとしての役割を果たしていない。そもそもトレイ自体にしきりが施してあって、ペラっとしたバランは必要ないのである。

じゃあいったい何のために、緑色のバランがそこに乗っかっているのかというと、もうその役割は一つに絞られる。そのバランの下に詰められているもの=「白ご飯」を隠しているとしか思えない。そうなのだ。バランで隠れている部分にも満遍なくそぼろが敷き詰められているだろう、というのは、あくまで想像であって、実際は「白ご飯」。そぼろではない。それを隠すために緑色のバランが必要だったのだろう。

現に、今年2月から発売される「ピリ辛チキン&2色そぼろ弁当」の宣伝用写真を見ると、例の緑色のバランは存在しない。

写真を見る限りにおいて、満遍なく鶏と卵のそぼろが「敷き詰められている」感じではあるが、現物を皆さんが買っていただいて、ご自身様で中身を確認してみなければ、なんともいいようがないのである。

一度信用を落としたら、なかなかそれを回復するには時間がかかるものだという教訓ではないですか。

ワカサギとかいう無価値な魚?

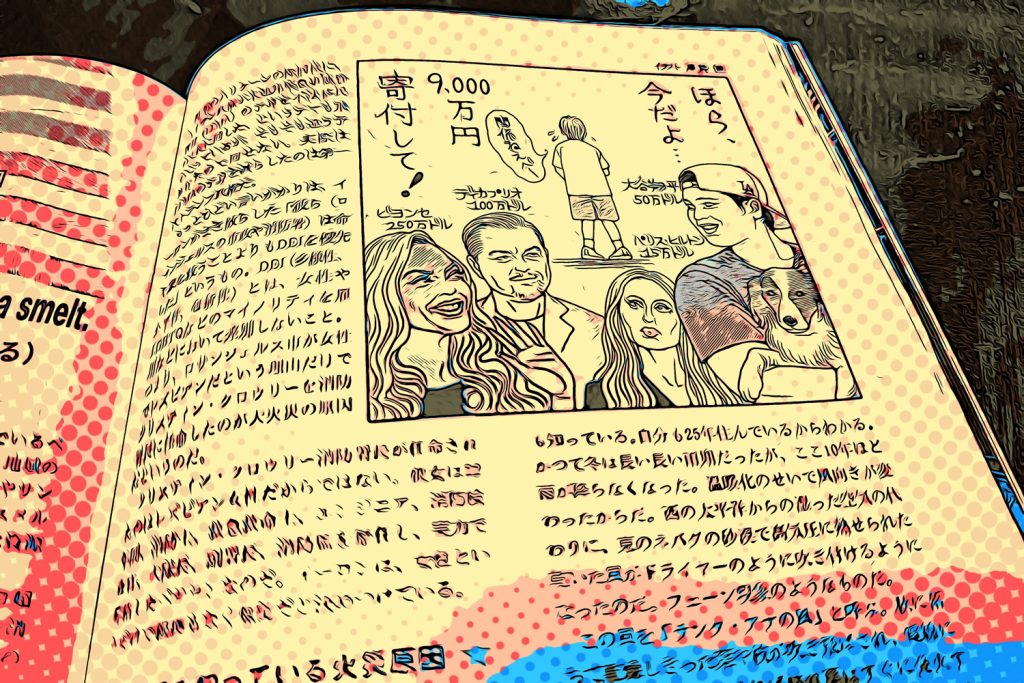

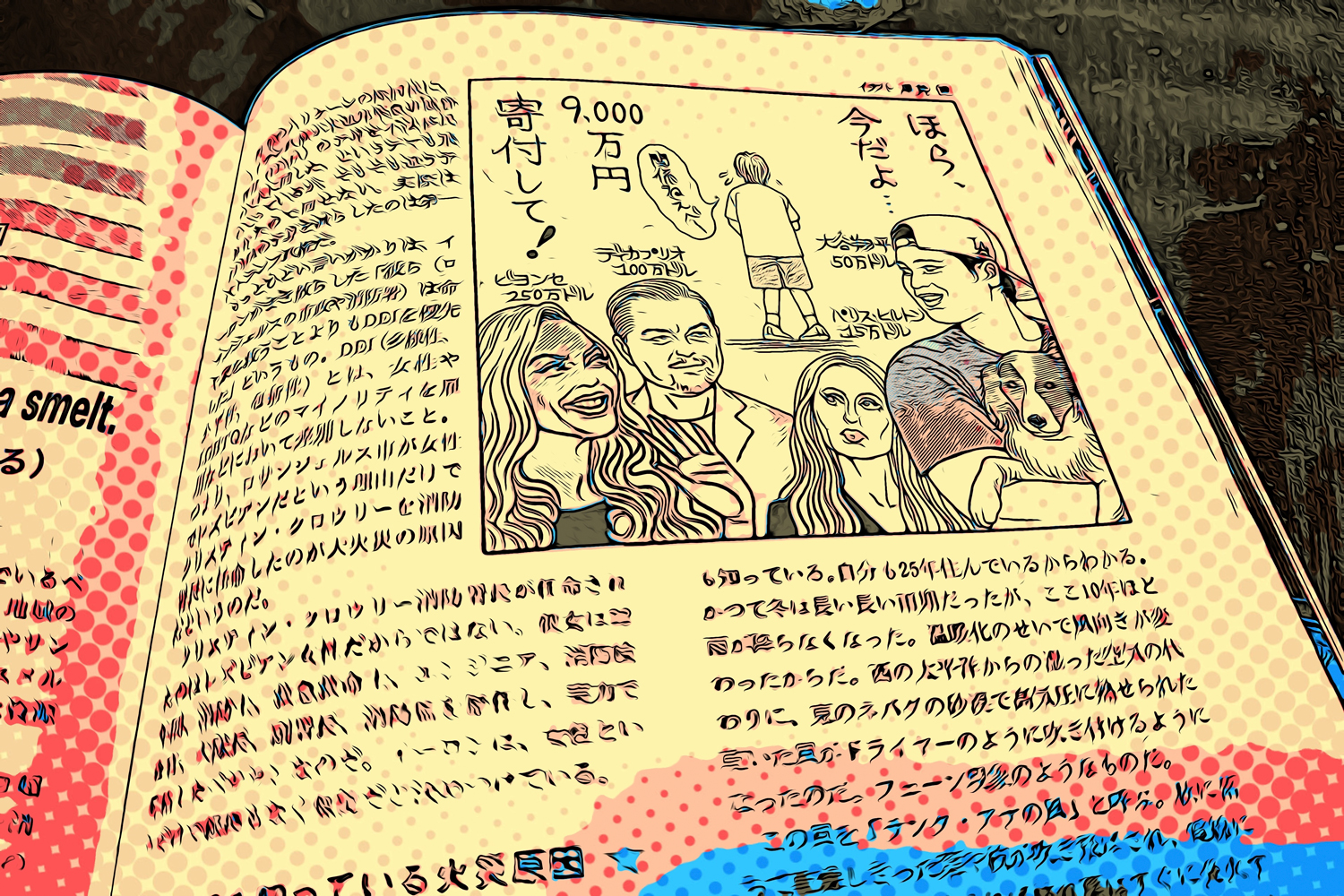

「町山智浩の言霊USA」にあった澤井健さんのイラストが面白い。

アメリカのセレブたち(ビヨンセ、レオナルド・ディカプリオ、パリス・ヒルトン、大谷翔平)がこぞって寄付した大金がそこに記してあり、「ほら、今だよ…」「9,000万円寄付して!」というジョーク。

1月7日にニュースになったロスの大火災。パシフィック・パリセーズを焼き尽くしたというあれ。大変な災難だと思う。ちょうどその後だったか、ビリー・クリスタル(Billy Crystal)さんとメグ・ライアン(Meg Ryan)さんが映画『恋人たちの予感』(“When Harry Met Sally…”)のパロディCM(第59回NFLスーパーボウル)で再共演した――というニュース映像を観て、個人的にはかなり感動したのだけれど、大火災でセレブたちは大変な騒ぎになっている、というわけなのだ。

ただ、記事のほうはそういう話ではなくて、トランプ大統領の話。

次期大統領選でトランプさんの対抗馬となる可能性が高い、カリフォルニア州知事ギャヴィン・ニューサム(Gavin Newsom)氏に対し、トランプさんが火災の対応であれこれ非難したという内容。

トランプさんの片腕となったイーロン・マスク(Elon Musk)氏が、Xでデマを拡散しているので信憑性に乏しいのはわかりきっている。そうなのだけれど、ニューサム知事が「水資源回復宣言」に署名することを拒否したなどといいつけ、「辞任すべき」、「彼はワカサギとかいう無価値な魚を守ろうとしている」と奔放な言語力(?)でいいがかりをつける面白さがある。トランプさんの言葉の妙技は実に面白い。

どうやらここでいうワカサギというのは、デルタ・スメルト(Delta smelt)のことで、絶滅危惧種らしい。

それ以外にも、トランプさんのいいがかりとしては、ロスの市政や消防署の彼らは火災において命や家を守るより、DEIを優先した――という珍言、珍述のたぐい。

DEI(Diversity, Equity, Inclusion)とは、「多様性、公平性、包括性」のこと。これを優先して、ロス市の消防署長がマイノリティのレズビアンだったから、大火災になった(延焼した)と決めつけているという話。

笑うに笑えない。

もうこうなると、口八丁なトランプ大統領こそ、緑色のバランで隠してしまえ、と思うのである。

少々書くのをためらうが…男の悩みのアレの話

悩める子羊

まあとにかく、たかが週刊誌――と思ってバカにしている輩からすれば、“文春”なんて読まないだろうし、週刊誌そのものからも目を遠ざけているに違いない。

ここまでのバグる話――コンビニの弁当が盛らずに手を抜いているとか、対岸の火事で米国の政治的対応が固執して歪められているとか、そんなの猥雑すぎてちゃんちゃらおかしいし、くだらん内容だからこれでブラウザ閉じるわ――とサヨナラされても仕方がない。でもね、それこそトランプ氏と同じ思考性の気配が感じられて、ちょっとヤバいかもしれないので幾分待ってほしい。

自分が日頃、誰からも非難されていないと自信が持てるのかどうか、立ち止まって考えてみよう。案外そんなことに気づかずに、平易な日常生活を送っているだけかもしれないのだ。誰かを心理的に傷つけていないかどうか。

言葉とは、実に恐ろしいものだということに気づかずして、日常生活を送る…。案外、暴力とはそんなところから始まるのだ。拙速でインスタントな行動は、禁物ではないか。閉じるなんてことはしないで。お願い。

ならば、話を進める。

こうして私が、『週刊文春』をほぼほぼ毎号舐め回している中で、ずっと目に留めている、そして知らぬ存ぜぬを決め込もうとし続けた広告をご存知だろうか。いや、皆さんが知るわけがない。それは私の中の話だから。

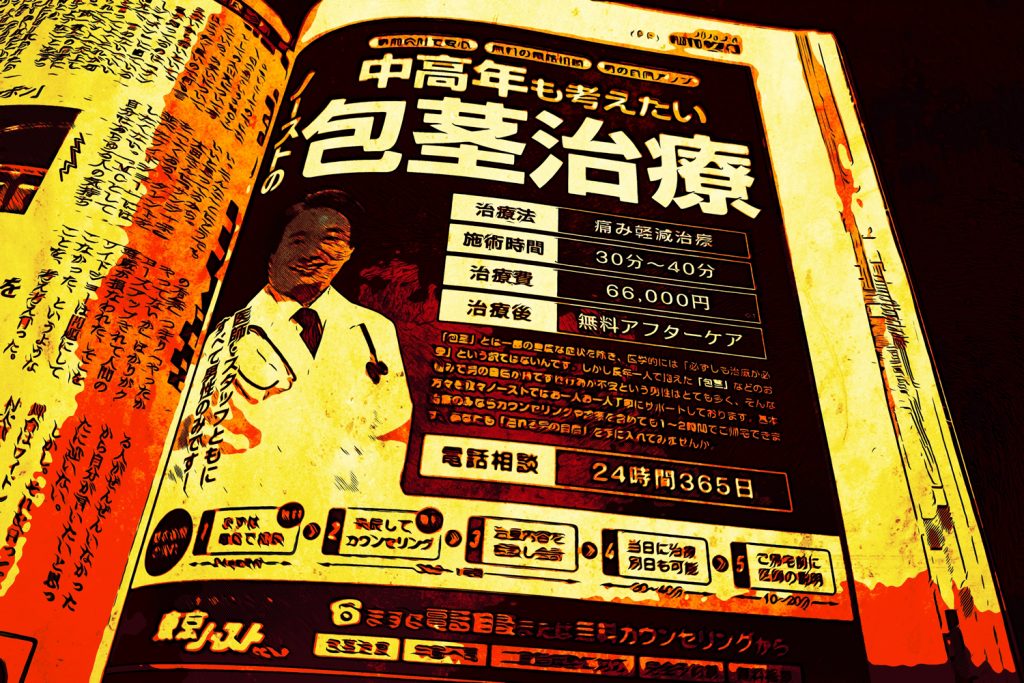

「中高年も考えたい包茎治療」

じわり、虚をつかれた気がした。これは東京ノーストクリニックさんの広告だ。

《中高年も考えたい》――。いやあ、そう来たか。もう何もいわなくても、わかると思うが、これは、男性諸君が若い頃に悩み続けていたに違いない、アレのこと。アレの治療をどうですか、やりませんか? というおすすめの広告。それについてはいろいろと“迷信”の片棒を担いできた、いわくつきの広告といってもいい。

もちろん、東京ノーストクリニックさんに非がある、というようなことをいいたいのではない。むしろ貴社の広告は、誠実なほうなのだ。

でも一瞬、思った。

“文春”のような週刊誌を、私は一生涯、相当読み耽るだろうに、その都度アレの広告を眺めることになって、頭の片隅の何割かはアレのことを考え続け、いわばそのしょうもない人生の一部の苦悩を、“袋とじ”して終えなければならないのか――と。

いつまで悩めば気が済むのか

アレについての話は、以前、私のセクシュアリティ教育のサイト[男に異存はない。性の話。]の「性器に悩むオトコたち」で取り上げたのだった。この手の詳しい話は、そちらを読んでいただけるとありがたい。簡単に申し上げておくが、一部の重度な症状を除き、医学的に必ずしも治療が必要ではない…と、東京ノーストクリニックさんの広告にも記してある。

まさにそのとおりなのだけれど――。

そもそもアレって、ほんとはアレじゃないんだというのは、皆さんご存知でした?

日本人の男性がカセイ、カセイといっているのは、医学的にはアレではないのだと――。

本当のアレというのは、成人になった男性の男性部が「紫色雁高」になった時、手を使って引っ張っても全く被ったままの状態のこと。包皮が狭くて男性部の頭が露出しないのをアレという。いわゆる「真性」というやつ。これだけを本来、アレというのである。

普段は覆っているが、手で引っ張って男性部の頭が快活に露出するのを、皆さんカセイのアレといっているが、このカセイは、医学的にアレではないので、なんにも気にすることはない正常な男性部である。

普段被っている形こそオーソドックスなスタイルであり、それを無理やりこじつけて、普段被っているのだからアレなのだといったのは、昔どこかのクリニックがこしらえ上げた虚妄なる“造影”であって、カセイはいわば造語のようなもの。なんどもいうが、医学的には正常であり、「真性」ではないのだから、アレでないのだ。

かぎりなく世界的な常識となっていることが、昔から日本人男性には通じなかった。カセイは悪なのだと。しかも「真性」にあてはまるのは、日本人男性のごく数%しかいないという。だから、大抵の皆さんがいちいちアレの広告を見て、まごつく必要はないのである。

§

しかし、《中高年も考えたい》とは、よく考えたコピーだ。

確かに、厳密な意味で「真性」に当てはまるアレの人は、中高年であろうと考えなければならないかもしれない。パートナーさんに夜の営みで苦労をかける側面はあるからだ。そのうち、「老後も考えたい包茎治療」という広告の文句に出合うかもしれない。

いや、もうとっくにどこかの雑誌にそんなコピーが存在しているかもしれないが、読み手を慌てさせる文句の手法も、なかなか時代的に込み入ってきているようだ。

コメント