文筆に精を出す私=Utaro/青沼ペトロの私事にまずふれておく。

一昨年の夏のこと、ワープロソフト「一太郎」と日本語入力ソフト「ATOK」で知られるジャストシステムのアカウントを退会削除し、「一太郎」と「ATOK」を使わない旨を表明した(「日本語と日本語入力のことなど」)。

日本語入力と文書作成のためだけに特段のコストがかかってしまうのを嫌ったのと、日本語以外の外国語との親和性が薄いことから、「Word」(Microsoft 365)と「Google日本語入力」及びiOSの標準日本語入力アプリ(Apple)を使っていくという話だった。

日本語のウィザードになろう

だが、状況が一変する。

その後、昨年6月の「『小説すばる新人賞』に関する意欲的な備忘録」などから、小説を書くことに意欲が増し、徐々に文筆業に専念していくことを表明したのは、今年の1月初旬(「ヒッピー&ハイパーな睦月の始動」)で、プロ仕様のツールをなるべく揃えておく必然が生じた。

したがって、昨年の暮れにジャストシステムのアカウントを再取得し、「ATOK」の利用開始。それから先月には、「一太郎」も新しいヴァージョンより利用し始めた次第なのである。私にとってもはや、どちらがいい悪いの次元ではなく、日本語の文章を煎じ詰め、それを専業的に扱っていく道を歩む以上、両刀遣いといったあらゆる手段を活用していくことは必然となったのである。むろん、その分コストはかかる。が、以上の理由で私は益々、日本語を絡めたことばのウィザード=「日本語に長けた魔法使い」にならなければならないのであった。これは人生をかけた修行でもあるのだ。

コナンから日本語のことばを教わる

これより普段、貴方自身が何かしら文章を400字以上書いたりしない人であれば、どうでもいい話となる。ただし、普段、何かしら文章を400字以上読み耽る人であれば、少しは大事な話となってくるかもしれない。

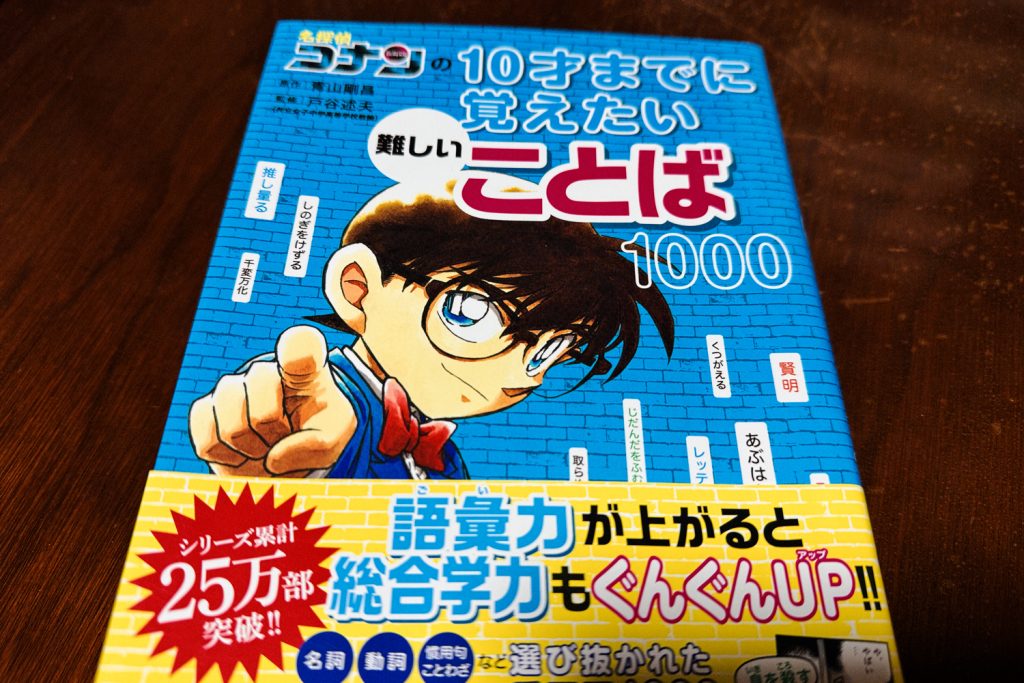

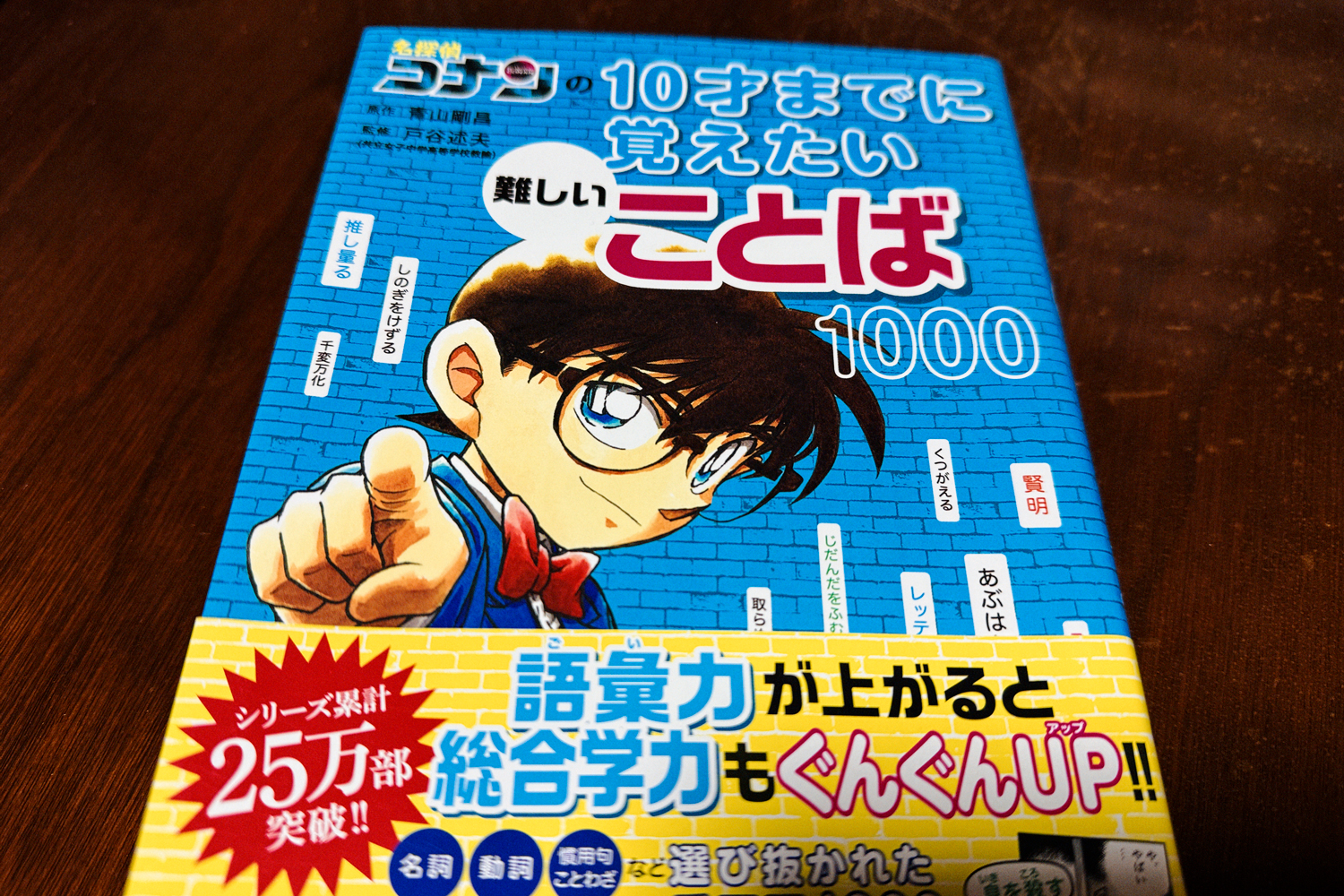

最近私が読んだ本に、『名探偵コナンの10才までに覚えたい難しいことば1000』(原作・青山剛昌、監修・戸谷述夫/小学館)がある。

いうなれば、この本は児童書である。ほとんど大人が使うことばや慣用句が、1,000も選出されて、その語釈がわかりやすく解説されているコナンの本――。ここに収められたことばや慣用句を、本当に10歳までに覚えるなら、語彙力としてすごいなと思うわけである。

ところが、この1,000のことばや慣用句を、全てチェックしてみたところ、なんとも恥ずかしいことに、私自身が今まで知らなかった慣用句が5つもあることに気づいたのだ。

①歯の根が合わない

②待てば海路のひよりあり(待てば海路の日和あり)

③すずめ百までおどり忘れず(雀百まで踊り忘れず)

④相好をくずす(そうごう。相好を崩す)

⑤ふねをこぐ(舟を漕ぐ)

この5つのうち、その慣用句自体知らなかったけれど、なんとなく意味がつかめたのが、②の「待てば海路のひよりあり」と③の「すずめ百までおどり忘れず」。②は《あせらずに待っていれば、やがてよい機会がめぐってくることのたとえ》。③は《人が幼い時に身につけた習慣は、年を取っても直らない》という語釈。

⑥の「ふねをこぐ」は、なんとなく以前聞いたことがあったか、読んだことがあった慣用句で、ゆらゆらと体を揺らして《いねむりをする》こと。これはなんとなく使い勝手がわかる慣用句だ。

しかし、①と④は全く知らなかったどころか、その語釈すらも思い浮かばなかった。

①の「歯の根が合わない」は、《歯が、がちがちとぶつかるほどふるえる》。寒かったり恐ろしさで、歯ががちがちいうほど震えるときに使う慣用句。

④の「相好をくずす」は、《うれしそうな顔つきをして、喜ぶ様子》。

コナンのことばに耳を傾けよう

これ以外に面白いと思った慣用句がある。「何食わぬ顔」。

これは、《何も知らないふりをしている顔つき。そしらぬ顔》とあって、現代語としても使い勝手は悪くない。ただ、“何食わぬ”とは、何も食わぬ状態を指しているのだろうが、いったい何故それが《何も知らないふり》を表すようになったのか、『広辞苑』を調べてもわからなかった。

「良薬は口に苦し」という戒めの慣用句がある。

人の忠告は聞きづらいものだが、聞いておいたほうがいいよ、という意。苦い(にがい)というので心が遠慮がちになり、「馬耳東風」(ばじとうふう)となりやすいから、特に学生の身分の者は注意が必要だ。

いや、社会人だって、それは変わらないではないか。要するに、コナンのことばに、もっと耳を傾けよ、ということである。

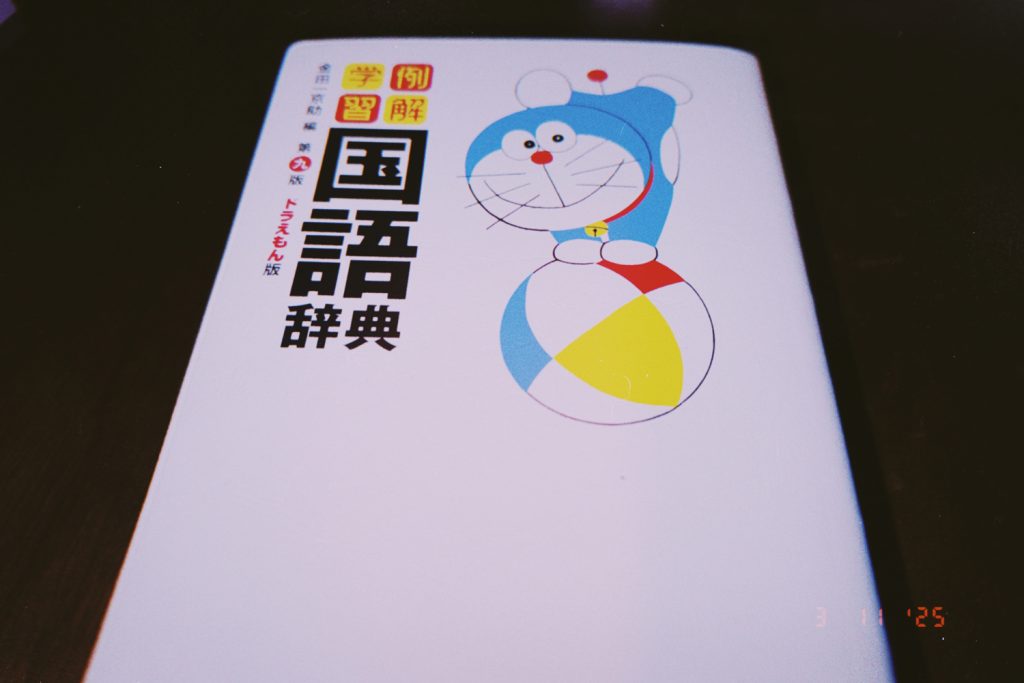

この『名探偵コナンの10才までに覚えたい難しいことば1000』は、その1,000語の語釈を、同じく小学館の『例解学習国語辞典』に拠っている。確か一昨年前、この国語辞典と『例解学習漢字辞典』の2冊セットに、コナンの特製バッグを付けた限定品(?)が販売されたが、私も長年、『例解学習国語辞典』のほうは使っている。尤も私が使っているのは、もっと古い版で、いわゆる“ドラえもん”版(第九版)だ。

この『例解学習国語辞典』もいってみれば児童書なのだけれど、巻末には小倉百人一首の歌を並べていたりして、このバランス感覚がなんともいじらしい。

小倉百人一首は、確かに日本語のことば文化のレガシーに相違ないが、恋歌が多いのだ。

59番目となる赤染衛門の《やすらはで 寝なましものを さ夜更けて かたぶくまでの 月を見しかな》は、なかなかの色恋の歌ではないか。そういう生々しい色恋と、子ども向けの国語辞典とが、周到とまではいわないまでも噛み合わさっている点に私は妙味を覚えるが、まあ、なんといっても小倉百人一首だから――というレガシーの魔力に惑わされつつ、ちゃっかり児童書に色恋が入り込んでいるところに、『例解学習国語辞典』のずば抜けた感覚を思うわけである。

§

それはそうとやはり、慣用句というものは面白いものだ。

「同じ釜の飯を食う」仲間を、「同じ穴の狢」とはいわない。

後者は、『例解学習国語辞典』で調べると、こうある。《ふつう、悪人のなかまについていう》。ちなみに狢(むじな)とは、アナグマのことらしい。それとよく似ている狸(タヌキ)を指していることもある。

例えば、バスケットボール部のメンバーは同じ釜の飯を食う仲間だ――というところを、バスケットボール部のメンバーは同じ穴の狢だ――とはふつういわない。しかし、今どき、同じ釜の飯を食う体育部――なんていう存在のほうが、珍しいのではないか。広義で考えると、たとえば大学の食堂や、学生寮の食卓で同じご飯を食べると、「同じ釜の飯を食う」大学生――という括り方になってしまって、なんだかおかしい。もっとこぢんまりとした相撲部や柔道部ならありそうな気がするが…。それにひきかえ、同じ穴の狢はごろごろといそうである。世の中に、である。決して大学生の話ではない。

慣用句は、使ってこそ意義があるもので、使い方次第で面白い表現になったりもする。ここまで、つまらぬ“舟を漕ぐ”話だったかもしれないが、私自身はこれを書いて、とびきり“相好を崩”しているのであった。

ある種のトラウマから、結局自分の人生を「書くこと」で全うしようと決意したのは、ここ数年のことだ。中学生の頃から、なんやかんやと文筆にいそしんできたという基礎があるものの、小説を書こうと思ったことはそれまでなかったし、そういうセンスはないと思っていた。これからだって書けるかどうかわからない。

子どもの頃からそうだった気がする。絵を描けば他人に笑われ、演劇をすれば笑われ、歌を歌っても笑われ、「書くこと」なんていうものは、一番他人に笑われていると思っていた。だが結局、誰がなんというと、笑われてもかまわないから、私は好きな歌を歌っていたいし、好きで「書くこと」に、真剣なるまなざしを注いでいきたいと思うのだ。

それゆえに、ことばの基礎の教えには素直に耳を傾けていきたい。

コメント