優雅な旅行気分が遠のいて、新幹線のシートで時間つぶしに好きな小冊子を貪る、というありふれた楽しみを、ここ3年ほど、忘れてしまっている。関西へ向かう東海道の車中、窓から見える富士山をちらりと眺め、柔らかな斜光を腕に浴びて日焼けする、あのなんとも言えないぽかぽかした皮膚感覚が、身体から忘れ去られてしまっている。

『洋酒天国』などという小冊子は、片手にグラスを持ちながら、そうした時間をやり過ごすのに最も相応しい読み物であると自己定義していながらも、実際これを旅行鞄に投げ込んだことはない。何故なら、屋外で読むには少々本が古すぎて気が引けるのと、一部のグラビアがエロティックというかセクシーすぎるのである。他人に見られてはまずい。そうした理由で屋外は無理としても、ホテルの客室で十分読めるではないかと思ってはみたのだが、肝心の旅行計画が定まらないので困っている次第である。

ともかく何か気分を変えるにはちょうどいい厚さであり、内容であると思う。無論、酒飲みの大人の世界。どうやら各国にはこんな酒の、こんな飲み方があるのだなという豆知識が味わい深く、洒脱さが感じられる。昨今ではあまり目にしなくなったブラックジョークも満遍なく鏤められていて程度が良く、必ずしも品がいいとは言えないが、下ネタのたぐいのジョークも短文だから気分転換になる。

*

|

| 【都筑道夫「異邦人」(『洋酒天国』第46号)】 |

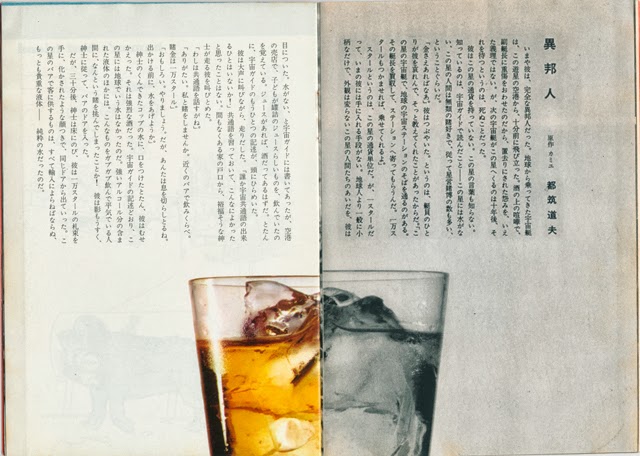

ページを開くと、そこには、角氷で冷やされたグラスの酒が、片方はモノクロームでもう片方は美しい琥珀色になっていた。こちらが思わずゴクリと飲みたくなるようなオンザロックだ。

都筑道夫氏の「異邦人」。原作カミュとも記してある。

読んでみると、カミュの翻訳短縮版でもなんでもなく、都筑氏の独創的な“ショート・ショート”であった。彼は日本の推理作家である。

そう言えば小学生の頃、とある本に書かれていた“ショート・ショート”を友人に読み聞かせようと、原っぱのど真ん中に友人を呼んできて、その作品のタイトルを声に出し、読み始めたことがある。いや、実際は漢字ばかりでほとんど読めなかったのだ。何か面白そうなサイエンス・フィクションであろうことは知っていたが、まだ低学年であったから、大人の本は読もうにも読めなかった。

にもかかわらず、私は友人の目の前で、読んでいるふりをして、頭の中でまったく別の、作り話を喋っていた。

その私の喋る勝手な捏造サイエンス・フィクションは、いつの間にか話がすり替わった。「この近所にあるマンホールの蓋は、地底人の家の入口なのだ」という話になってしまっていた。友人は一瞬驚いてその話の内容を聞いていた。が、なんとなくうさんくさいものを感じたのだろう。ほとんど真に受けては聞いていなかった。彼は大人になって、地方公務員になった。

そんな出来事を思い出してみると、何やら今こうして書いていることも、あるいはこのブログ以外の、私のホームページで記されているような内容すべてが、実体験にのっとっていない作り話の産物のように思えてきた。自分がこうして生きていること自体も、もしかするとうさんくさい、虚妄の創作ではないか、と不安になってきてしまう。

*

『洋酒天国』を閉じる――。

いよいよ、酔いから覚めて、不安になる。しばし腰を下ろして考え込む。しかし――。しかしだ。あの写真の、琥珀色の酒が飲みたい。喉に通してみたい。そうしたちっぽけな欲望に芽生えた時、この瞬間こそが、《実存》なのではないか、という気がしないでもなかった。

アルベール・カミュも、サルトルも、そしてムルソーという男も、結局はそういうことなのだろう、と思った。都筑氏のショート・ショートから推移して買ってみた、手元にある本物の『異邦人』を読もうか読むまいか。そこでつまらぬ愚考に陥っている自分もまた、《実存》の成れの果てではなかろうか。

よし今度こそは、旅のお供に『洋酒天国』を鞄に投げ入れてみよう。本当に酔いから覚めるのは、それからにしよう。

コメント