|

| 【ボロボロ状態の『洋酒天国』第2号】 |

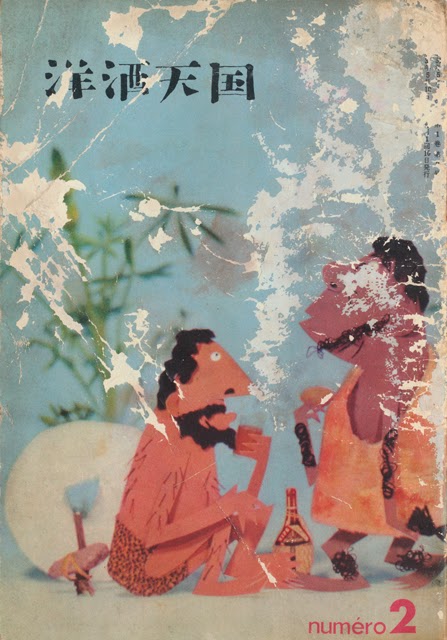

ついこの前入手した『洋酒天国』(洋酒天国社)第2号は、所有する同誌の中でも貴重である。『洋酒天国』の初期の号の入手は、現在不可能ではないにせよ難しく、希少価値が高い。

昭和31年5月発行の第2号。表紙はおなじみ柳原良平氏のイラストなのだが、残念ながら私の第2号はもうボロボロだ。他の同誌と違って、第2号を扱う時の手は非常に緊張して汗ばんでしまうほど。全体の痛みが激しく、まるで奈良の高松塚古墳の壁画のように、紙片が剥がれてどんどん時間と共に劣化していっている。きわめて丁寧な扱いが必要。数年後の第2号はおそらく、もっとボロボロで見栄えが悪くなっているに違いない。

それはさておいて、中身。

「私のコクテール」というページを開くと、二人の著名人のカクテルが紹介されていた。そのうちの一人は、先月亡くなられたバレリーナの谷桃子さんである。谷さんは「パ・ド・シャ(猫の踊り)」というカクテルを紹介している。《白い仔猫が鳥の羽根にたわむれてとびまわります》とある。とても品がある。ジンと白ワインとキュラソーを混ぜたもの。シャンパングラスにオリーヴの実を添えて出来上がり。おしゃれな気分で口にしたくなる。天国で谷さんはこれをそっと呑んでいるかも知れない。

野田宇太郎氏の「パンの会と酒」というコラムもある。

パンの会は明治から大正にかけて、耽美派の作家や美術家が下町の西洋料理店などで酒宴を開いた集まりのことで、ここでのパンは食べるパンではなく、ギリシャ神話の牧神Panである。私が知見するのは童謡の歌詞でたびたび目にする北原白秋と、詩人で彫刻家の高村光太郎、そして『百花譜百選』で知られる木下杢太郎(当ブログ「冬ぼたんと木下杢太郎」参照)くらいで、その他の人はよく知らない。

木下杢太郎の「パンの会の回想」によれば、パンの会は明治42年頃、日本でもカフェーの文化を興してみようということがきっかけで始めたらしく、パリの生活を空想し真似をしてみたかった、とある。ちなみに高村光太郎の回想(「ヒウザン会とパンの会」)では、少ない時に15、6人、多い時は4、50人も文化人が集まったと書いてある。どうもそれは酒を伴ったサロン的風情はなく、酒盛りの場――かなりの頻度で寄り集まる文化人らの大宴会という感じだったのだろう。

パンの会の流れから吉原へしけ込んだ――という高村光太郎のある種無遠慮な回想録は、パンの会の実態とその後の衰退を物語っている。

おそらく当初はもっと品性のある酒宴だったのかも知れないが、だんだんとその品性が欠けてくるようになる。パンの会の話から、もっと面白い吉原懺悔の自滅話にすり替わった回想となってしまっている。

野田氏が「パンの会と酒」で述べているように、《バッカスがヴィナスに奉仕したまではよかったが、ヴィナスがバッカスに奉仕するようにな》って、パンの会は衰えていったというのは正しい見方ではないか。

*

|

| 【ジプシー・ローズのヌードフォト】 |

少し趣を変えて第2号のお色気ムンムンを紹介。それはもう、ジプシー・ローズのヌードフォトしかない。撮影した秋山庄太郎氏の「ジプシー・ローズ讃」の文章をそっくり引用しておく。

《日本人で、日本人ばなれしたニュアンスをかもしだす女は極く少い。少いからこそ珍重すべき宝石なのである。日本的情緒というものは眼の前にして心に感じるよさがあるけれど、どうも写真で表現するにはむずかしく、印象が弱くなりがちなのだ。写真はその背後に人に語りかけ、うたいかける何かゞがなくてはならないから環境を指導しないでもそれを可能にする個性美のモデルが大事になる。

ジプシー・ローズにはその雰囲気を黒一色のバックの前で醸し出すパーソナリテーの強さがある。南欧的なムーヴマンが大変魅力的だ》

(『洋酒天国』第2号より引用)

ジプシー・ローズは明らかに男を見つめている。愛人か、あるいは潜在的父親の姿か。上半身は乳房が露わとなって、左手を髪に当てたその指先には、二つの紫煙が伸びた煙草がライトによく当たって構図が効いている。

この白く輝く煙草と、陰の乳房。これがずばりジプシー・ローズである。昭和31年というと、彼女が日劇のミュージックホールに出ていた頃ではなかろうか。その頃ミュージックホールのスポンサーである壽屋とのコネクションで、この撮影が実現したと思われる。ジプシー・ローズのヌードフォト。これもまた同誌史上の最高傑作の一つであろう。

コメント