|

| 【南池袋のシアターグリーン会場】 |

それは私の空耳であったか、夢の囁きであったか、はたまた幻覚幻聴のたぐいであったか、とにかく2015年のある日のこと、ある“若い劇団”がアーサー・ミラーの「セールスマンの死」をやるというので、嘘だろうとまったく信じなかった。私にとってそれは事件ともいうべきものであった。

しかしそれは嘘ではなかった。

さらにこれは後で知ったのだけれど、その“若い劇団”は、旗揚げ公演の演目に「毒薬と老嬢」を選んだらしい。やはり嘘ではなかったのか。いや、それが幻覚幻聴でないのだとすれば、いったい何であろうか。私にとってその事実は、にわかに信じられぬ事件だった。

「セールスマンの死」。「毒薬と老嬢」。それらは私が(昭和だった)学生時代に心底憧れていた“大人の演劇”であった。

劇団民藝、北林谷栄さん、賀原夏子さん、劇団NLT、渋谷ジァンジァン。そういう固有名詞がまず脳裏にぱっと浮かんでくる。そして演劇に心を奪われた小市民のためのキーパーソン及び舞台空間が、記憶の幻影から呼び起こされる。私の胸の内側からも、じわじわと得体の知れない演劇の亡霊たちが沸き返ってくるのだ。

劇団ゆらじしゃく。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの、若い演劇人達。彼らが2015年の春、「セールスマンの死」をやってしまった人達である――。

*

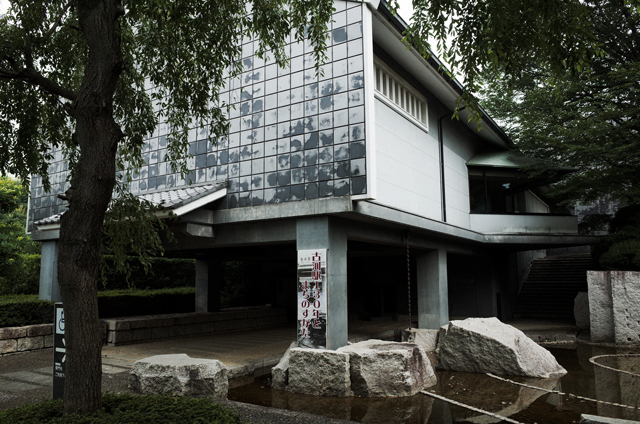

去る8月2日。真夏の邂逅。私は、とてつもなく大きな好奇心を抱いて、劇団ゆらじしゃく第三回公演『くちべにきって』を観るべく、池袋の小劇場シアターグリーンを訪れた。この『くちべにきって』はシアターグリーン学生芸術祭Vol.9参加作品だ。

――それはもう、壮絶なドロドロ恋愛ミュージカルだったと思う。このドロドロ感は…そう、あの真っ赤なくちべにのせいだ。

真っ赤なくちべに。口裂け女。あたし、きれい?――公演プロモーションのモチーフが事前に私の頭に擦り込まれていた。

そうであった。口裂け女のモチーフ。これは私が子供の頃に怖かった“3大恐怖”、①心霊写真、②JFKのザプルーダー・フィルム、そして③口裂け女が地元市内某町に出没したという噂話、のうちの一つ。個人的な恐怖の記憶から、モチーフの想像が膨らむ。

昭和の口裂け女の事件を、この“若い劇団”が取り上げるのかという期待も交錯したのだが、それがものの見事に舞台の中で、演技と演出と美術とその他の舞台装置との総合芸術によって、あの赤い戦慄が蘇生されていたことに驚かされる。

あくまで口裂け女のあの事件を追った戯曲ではない『くちべにきって』は、その口裂け女的エッセンスを濃厚に絡ませながらの、若い男女間の、ズタズタボロボロドロドロの恋愛沙汰を執念深く練り込んだ、群像心理ホラー・ミュージカルである。

そこは、とあるこぢんまりとしたBAR。耳を傾ければ、なんとビリー・ホリデイの歌声が聞こえてくる(ガーシュウィン兄弟やジミー・マクヒューのナンバー)。そんなBARで、歌唱力抜群のシンガーとして雇われることになった主人公の女、美千。彼女が突如現れたことにより、BARの中のそれぞれの男女の思惑が少しずつ狂いだす。そうして愛を求め美しくなろうとする美千の狂信的なまでの野望は、やがて恐ろしい事態にまで堕ちてゆく――。

私は、この冒頭の展開から釘付けになり、目を離すことができなくなった。すべての展開の目撃者としてこの物語の一員となり、演者と観客との境界線が無意識に喪失される。女は恐ろしい。しかし、女はかくも美しい存在だ。この物語をすべて見終わった時、私はただの傍観者ではなくなってしまった。

ゆらじしゃくの主宰・高野菜々子さんの演出がここまでのドロドロ感を生むとは想像だにしていなかったのだけれど、弱々しく健気で平凡な、美千の彼氏である汎人の、その喉元を抉るかのような痛烈な言葉が、徐々に醜くなっていく美千の心に突き刺さる。

一方では、カネのために美千を利用しようとする輩の心のえぐさも、移り変わるドラマツルギーの中で巧妙に配置される。美千がBARに現れたことによって元々の専属歌手の存在感を失いつつあった女・愛未もまた、恋に心を痛める。彼女が歌う「Ev’ry Time We Say Goodbye」(原曲はコール・ポーター)が哀しく切ない。まさにブルースである。

*

古典演劇に励んだ劇団ゆらじしゃくが、こんな情念たっぷりの恋愛沙汰を演じて、もしかすると草食系セックスレスな世の中の傾向からは、孤島に位置する演劇集団であるかに思えてしまう。が、そこが頗る愛らしい劇団。ミュージカルとしてしっかりとエンターテイメントの軽快感を保っている。その点で彼らは単なる利己的な孤島の青年集団とは一線を画している。

それにしても、もし私が唯一無二、自分自身を褒めちぎっていいとするならば、この21世紀こんなかっこつけない“若い劇団”をよくぞ見つけた、出会えた、ということを褒めてやりたい。それはまったくばかげた野暮な蛇足ではあるけれど、私にとってようやく、長い年月をかけて渇望していた奇跡的な劇団が、ゆらじしゃくさんだったのだから。

彼らは今日問われなければならない演劇を、演劇という卵を、静かに産み続けている。小さく、どこよりも小さく。

コメント