|

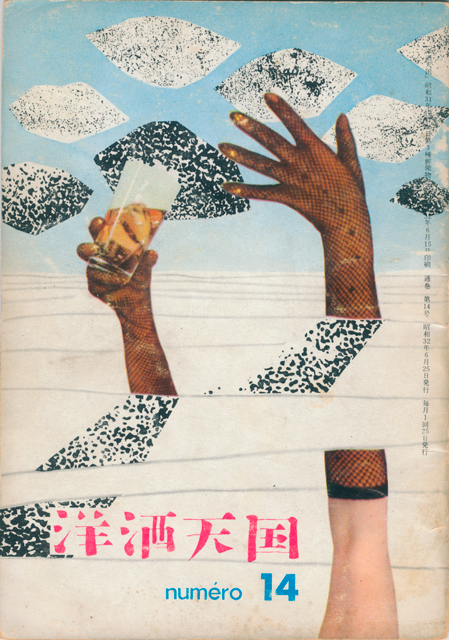

| 【『洋酒天国』第14号】 |

マイ・フェイバリット・コレクション『洋酒天国』のブログ登場もこれまでで35冊を数えた。『洋酒天国』はたいへん古い書物であり、ファンもそれなりに多いこともあって、集めるのには苦労する。我ながらよくぞここまで蒐集したものだと感心しているのだけれど、この本は昭和39年2月刊の第61号まであって、ここまでの35冊などまだまだ道半ば、天竺への道なりはかくも険しく厳しい。全号制覇は夢のまた夢と思う反面、一歩一歩の着実な前進には、希望の手応えがないわけではない。

さて、壽屋(現サントリー)のPR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第14号は昭和32年6月発行。昭和32年と言えば、10月にソ連が人工衛星“スプートニク”を打ち上げ、米ソの宇宙時代が幕開けとなり、国内では暮れにカラーテレビの実験放送が開始された年。

それから、“よろめき”という言葉が流行。三島由紀夫の『美徳のよろめき』が6月にベストセラーとなっている。ちなみに、第14号の「酔族館」で三島由紀夫の『禁色』がちらり出てくるが、新橋の“ヤナギ”、数寄屋橋の“ボヌール”、銀座の“バー・アオエ”、新宿の“ボン・ソワール”と列挙して、その道へ傾倒して愉しんでいるのは、おそらく開高健氏の趣味(?)ではないのか。

|

| 【中村立行撮影のヌード・フォト】 |

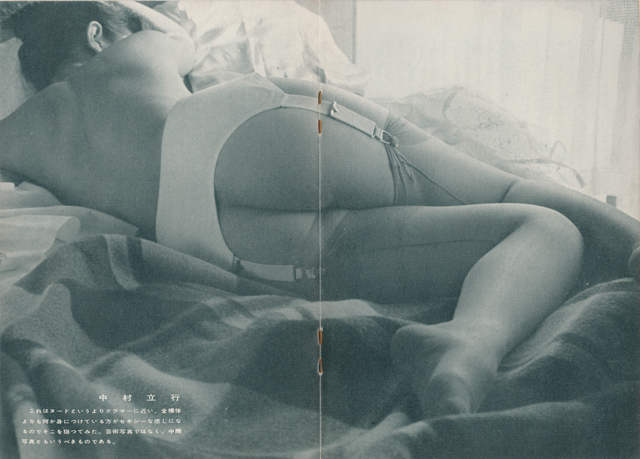

写真家・中村立行氏撮影の貴重なグラビア・ヌード。以下は、彼自身のコメント。

《これはヌードというよりグラマーに近い。全裸体よりも何か身につけている方がセキシーな感じになるのでそこを狙つてみた。芸術写真ではなく、中間写真ともいうべきものである》

(『洋酒天国』第14号より引用)

真横から光の射したベッドで、ランジェリーを身につけたグラマーな女性…と称するべき写真であるが、このガーターベルトもストッキングも、今風のランジェリーらしさは醸し出されておらず、やはり今となっては古風と言わざるを得ない。しかし、上半身裸の背の曲線美と下着から大きく突き出た尻、淑やかに折り曲げられた両脚のシルエットを光に対照した造形としてみると、なるほど、中村氏が言うように妙なセクシーさが演出されて欲情を掻き立てられそうだ。気づけば、小さな右耳に当たった光と、その後ろで寄り集められた髪の陰のコントラストもまた、十分にエロティシズムが感じられる。

*

エッセイ「詩人とサントリー」では英文学者の寿岳文章氏による英国詩人エドマンド・ブランデン(Edmund Blunden)一家との日本探訪記となっていて、淀川あたりの風景を故郷である南方イングランドのそれと回顧する云々が情趣に富み、また別の、こちらは松宮節郎氏(壽屋常務取締役)の「欧米酒記“スコットランド”」では、スコッチにまつわるスコットランドの風景が文面から広く漂ってきて、まさに“酒と英国”という主題を語らずにはいられないトピックとなっている。

|

| 【松宮節郎のエッセイ「欧米酒記“スコットランド”」】 |

そしてこれは私自身のある種の雑感なのだが、壽屋の面目躍如、特に男性専科的特徴があってワインよりもごつごつしたウイスキー、それもスコッチがすべての“ヨーテン”のシンボリックな酒となっているように思う。すなわち、“ヨーテン”で英国もしくはスコットランドが語られる時、その文芸的醗酵度はきわめて濃密になるのであった。松宮氏はこの時パリ在住で、どちらかというとワインに専門の趣をおいている感があり、本場ウイスキーへの旅は会社として精神的異種交配の意図があったのだろうか。

ロウランドのエディンバラより遥か北東にあるアバディーン。筆者は駅のレストランで労働者の手織り服の微かな生地の匂い、ハイランド羊の匂いを嗅ぎ、スコットランドへ来たことを実感する。

彼はアバディーンにあるウイスキーの蒸溜工場を訪れ、スコッチへの憧憬を深める。メーカーは日本とは違い、ディスティラー(醸造業者)、ブレンダー(調合業者)、ボトラー(瓶詰業者)にそれぞれ独立している云々とあり、グレンリヴェットやグレンローゼス・グレンリヴェット工場ではポットスチル、麦芽乾燥法、発酵槽などの工程がサントリーと寸分違わないと自画自賛し、ハイランドのケルト人的性向が、常務だったこの人にも若干入り込んだことが窺えて、面白い。

コメント