|

| 【武者小路実篤『友情・愛と死』角川文庫】 |

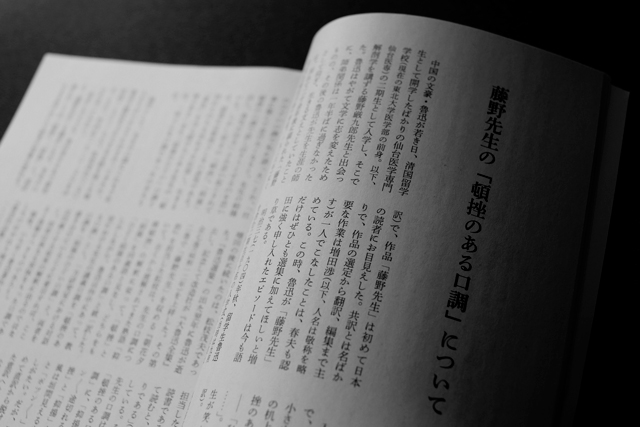

先月末、朝日新聞の記事を読んで武者小路実篤の『友情』をふと思い出した。あまりに長らく忘れ去っていた小説を思い出した、という感がある。武者小路実篤『友情』――。その新聞記事は、「文豪の朗読」を聴くというコラムで、実篤の『友情』の書評と合わせ、作家自らの朗読音声を聴いた奥泉光氏の朗読評なるものが綴られていた。こうして私はその実篤の小説の思い出深い、自身の高校3年の夏を振り返ることとなった。

『友情』については、実は2年前の当ブログ「漱石と読書感想文」で少し触れている。高校3年の夏休みの宿題として、何か一つ本を選んで読み、その読書感想文を9月の始業式の日に提出しなければならなかった。提出の条件は、「漫画本以外」を読め、である。原稿用紙の枚数に関しては、おそらく400字詰め「3枚以上」ほどではなかったか。

私はその宿題に対し、実篤の『友情』を選んだ。選んだ理由については思い出せない。もしかすると、3学年で指定された課題作品の一つだったのかも知れない。ただ基本的には、「漫画本以外」であれば何を読んでもよかったのだと思う。他のクラスメートも何人か『友情』を選んでいたこともあり、当たり障りのない無難な課題作品を選んだことになる。ともかくこれを読むために、私は夏休み開始の頃に書店に駆け込んだ。その時手にしたのが、実篤が描いた「和楽」画装幀の角川文庫版であった。

*

|

| 【2016年7月31日付朝日新聞朝刊】 |

その時の私にとって実篤という人への、ムシャノコウジサネアツという仰々しい名前に対する畏敬の念は実に単純なもので、漱石よりも遥かに遠い存在にあった。言い換えれば、何をした人なのかまったく分からない恐ろしさを感じていたのだった。年譜の一部をはしょって読めば明治18年、《家は藤原氏から分かれた公卿華族で子爵》とあって《父は第10代の当主》となっていたし、明治24年の6歳で《学習院初等科に入学》とあれば、もはや人物として程遠い、“おののきの文豪”と思う以外になかったのだ。

そんな高貴な実篤に対する嫌悪感に近い雑感を抱きながらも、高校3年生の私は、その夏、必死になって『友情』を読み、8月の最終日になんとか作文を書き上げた。しかし高校生であったから、内容を吟味し、よく理解していたとはとても言い難い。それはもう読書感想文という体裁の、規定の原稿用紙に字を埋め尽くすだけの、ゲームにもならない苦行そのものであった(他の教科の宿題も苦行であったが)。とりあえず苦心して3枚の原稿用紙に字を埋め、4枚目の原稿用紙の初めの3行ほど字を埋めさえすれば、この宿題は名目的にクリアしたことになる。その程度のことであった。

ところが翌月、提出した作文が返されて(返されたのは1990年9月19日水曜日のことだと附けていた日記で分かっている)、そこに赤字の“C”というアルファベットが記されてあり、この作文が低ランクに評価されたことが分かって私は大いに憤慨した。他の者は他人の作文をほとんど丸写しして作成していながら“B”をもらっているのに、正真正銘自ら書き上げたあの作文がどうして“C”なのかと。とは言え、返された作文を如何様かの手段で修繕し、後日(これも9月28日金曜日と日記で判明している)、その作文が“A°”になったことで腹に収める結果となった。けれども、その書き直した文章の一部をいま読んでみると、《友情というものは言葉で表わすものは何もない。つまり体しかそれは知らない。解答は自分で出すしかない。目に見えるものは嘘しかない》

などとあって、我ながら苦心した結果の文章がこれかと、笑いたくなった。いや、むしろよくこの文章で“A°”に捏造してくれたものだと、先生の生徒を思いやる(むしろ甘やかす)大らかな諧謔ぶりに、心から感謝の意を表したいと思った。いい先生であった。

*

さて、そうした高校時代の思い出をきっかけにし、再びいま実篤の『友情』を読んでみることにした。

どうしたことか私は最新の文庫版の書体でこれを読んでみたくなり、かくかくしかじかの書店を歩き回り、それを探した。が、どこにも見当たらなかった。角川文庫にも新潮文庫にも“ム”の作家棚に実篤が見当たらず、愕然とした。名作の時代潮流はとっくの昔にすっかり変容してしまって、あれほど夏の読書感想文フェアの定番だった実篤の『友情』は、いまや評判のない古すぎの小説で忘れ去られてしまったというのか。尤も私自身もサネアツの『友情』のことをすっかり忘れていたのだから同じである。

ともかく新装版は諦め、高校時代のあの「和楽」装幀の――丼器にカボチャやらなんやらの野菜が入った画――クラシックな角川文庫版で、26年ぶりにそれを読み返したのである。本を久しぶりに手に取って、懐かしい気持ちになった。

『友情』は上篇と下篇の二部構成になっている。上篇は、主人公の青年・野島が友人の妹の杉子と出会ってからの、めくるめく恋心(結婚願望)を日常体現した若くエネルギッシュな物語となっており、無論ここでは《恋》がテーマである。野島が杉子に近づくことによって、その兄である友人とのある種ぎくしゃくとした根の浅い感情であるとか、最も信頼している友・大宮に自身の恋心を開けっぴろげに相談して、その成り行きで野島を全面から救おうとする大宮の発言や行動はより親密なものとなり、対する杉子はどこか無頓着でありすぎて、まわりの男どもへの奔放快活な態度に野島は始終振り回され翻弄され続け、いつも大宮を頼りにして心の拠り所の終着点としている、など。

そういう双方の関係が良くも悪くももつれた結果、杉子は野島ではなく大宮に対して恋心を抱くようになり、野島の卑屈な感情は、大宮が外国へ出発する見送りの場で杉子の態度が瞬間的に表面化したことで絶頂を迎える。

この場合の実篤の文章は、登場人物の内面に深く切り込もうとはしない。いや、実篤の文体では、人物の内面に深く切り込んでその肉体の襞を省察することはほぼ絶対的にできそうにない。そもそもそこには刃物としての鋭角性がなく、時代の自然主義の反動が、エゴイズムの悪を吸い上げるのではない《協和》への理想主義へと疾走していく。したがって実篤の文体は、メスではなく、木刀なのである。

下篇では、大宮と杉子の本性が露わになる。大宮が某同人雑誌に掲載した小説(大宮と杉子の往復書簡)が内容となっており、もともと当事者同士の手紙のやりとりであるから、第三者である野島に対しては、杉子はある意味徹底して辛辣な感情を吐露してしまっている。大宮も杉子への恋心の傾斜(=友への裏切り行為)とは裏腹に、野島に対する友情を天秤にかけておきながら、結局は利己的な解釈によって彼への道義的責任を放棄してしまう。

そうしてラストの、この告白小説(大宮と杉子の往復書簡)を読んだ野島のとった行動描写の、実篤の文体は驚くべきそしてまことに、奇想天外なものであった。こうである。

《野島はこの小説を読んで、泣いた。感謝した、怒った、わめいた、そしてやっとよみあげた》

(武者小路実篤著『友情』より引用)

私はこの一行を読んで腰が砕けそうになった。ユーモアに、文体が飛躍しすぎている。あの時先生が私の手直し作文をちょいちょいと“C”から“A°”にしてくれたような飛躍。

結局野島は、大宮に手紙を送りその中で、自分は傷つき、孤独であり、淋しくもあるが、奮起して起き上がる云々を表明している。《これが神から与えられた杯ならばともかく自分はそれをのみほさなければならない》と。

*

サネアツ万感。先述した新聞記事での奥泉氏によれば、実篤は、これらのラストの文章を“泣きながら”朗読していた、という。私もその音声を聴いてみたところ、確かに泣きながら朗読しているようにも思えた。

篤き情の人、サネアツ。

武者小路実篤という人が白樺派のオピニオン・リーダーであることに無知であった高校時代の私は、大宮の罪の意識の希薄な、すなわちエゴイストの大宮もヘタレ的な野島も共に頑張れとでもいうような結末に、大いに腹を立てたのではないかと思う。宮崎県児湯郡木城村大字石河内の僻地に2.1ヘクタールの畑を買っておよそ15人で“新しき村”を始めた実篤の《共生》の精神は、人類皆一緒くたに「泣いて、感謝して、怒って、わめいて」なのである。後の太平洋戦争勃発における彼の思想については言及は避けるが、見える侵略と見えざる侵略とを鋭くえぐり出すメスは、やはり所有していなかった。いや、単純にそういう世界の現実感に触覚したくなかったのかもしれない。

『友情』において大宮はその友を裏切った道義的責任を全うから背負い、何らかの行動を起こし、長い時間がかかろうとも闘いながら野島との真の友情を築くことは可能なはずだ。しかしその解決の先においても、人間は省みることなく再び利己的な行動で破滅へと導く。こうした繰り返しが人間社会には往々にしてある。だからこそ人間は《協和》へと向かうべきなのであって、その理想主義は高い目標であろう。野島が大宮に頼って恋を射止めようとした行為も、互いの関係に亀裂の生じる無意識下の利己的な判断によるものであり、友情を裏切るそもそもの発端であったとは言えないだろうか。一方だけが利己的であるとは限らないのが、人間社会の常である。

コメント