|

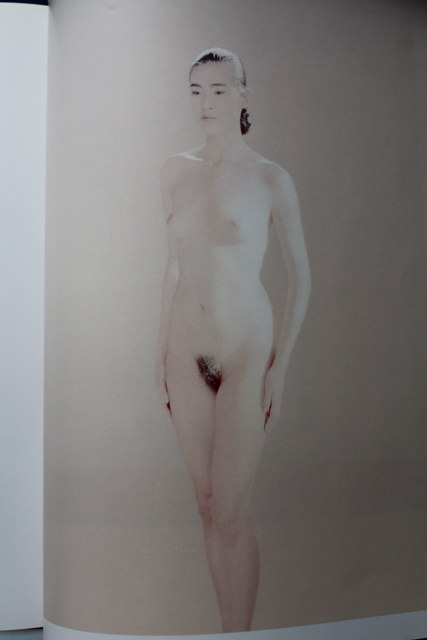

| 【1991年の写真集『nude of J.』】 |

個人的にここ数年、“舞踏”(BUTOH)というジャンルに寄りかかり、その身体表現の世界をメディアを通じてあれこれ知るようになると、希に興味深いものを見ることがある。「演者の女性たちが屋外で全裸のまま演劇」をやる集団とか、写真家スペンサー・チュニックによる「老若男女の大集団全裸」パフォーマンスとか、遥かにアートの常識を越えた底知れぬ身体表現の世界を覗いたような気がして、人類の芸術史における《奔放》と《叡智》を感じさせてくれる。

そうした時代において、これまでになく写真媒体としてのヌードが問われる時代もない。もはや有名なアイドルが、あるいは女優が、“服を脱いだ身体”を写真集にしてさらけ出しただけでは、見向きもされぬ時代となった。端的に言い換えれば、“服を脱いだ身体”=肉体に限りなく近い身体が「何を演じたのか」が問われる、そこにこそメディアに刮目される時代になった、ということである。

*

写真家・五味彬氏の“YELLOWS”シリーズ写真集を、個人的に追ってきた経緯がある(当ブログ「YELLOWSという裸体」「YELLOWS再考」「YELLOWS RESTARTのこと」参照)。“YELLOWS”は1990年に始動し、1993年にはセンセーションを巻き起こした『Yellows 2.0 Tokyo 1993』が発売された。確かに当初、この写真集は、不特定多数の若い日本人女性のヌード写真集、ということだけで話題沸騰になった。テレビのワイドショーでも取り上げられた。言わば、90年代初めのヘア・ヌード写真の先駆である。それまで暗い隠微な地下ポルノ雑誌にあるヌードが、一気に地上に躍り出てファッショナブルなヘア・ヌードをさらけ出した感があり、次々と有名人がヘアを露出させてブームとなった。極端なことに、ヘアさえ見せれば写真集は売れたのだ。

そうした興味本位的反動の痕跡が、“YELLOWS”シリーズには色濃く残されている。それ故に私はこのシリーズに関心がある。先述のテーゼ=身体が「何を演じたのか」に鑑みて、“YELLOWS”シリーズ写真集に決定的な不具合があるとすれば、まさにそこにきわまれりであろう。被写体となった彼女らは、“何も演じず”に佇立していただけなのだから。

*

1993年の『Yellows 2.0 Tokyo 1993』から1999年の『YELLOWS RESTART 1999』を順に観ていくと、当初の不特定多数の日本人女性を美術解剖学的に眺めてみようという主旨が徐々に外されていき、ややポルノグラフィに近い、日本人女性によるヘア・ヌード写真集の商業的フォルムに変わっていったことが窺える。

それは美術解剖学的役割を終えた意味での変革ではない。写真家・五味彬氏の視線があまりにも不特定多数の裸体に晒され、佇立のみのスタイルに対して網膜が拒否反応を示したから、だとしか思えない。『YELLOWS RESTART 1999』の風俗嬢のヌードは、そこに何の脈略もなく、ポルノグラフィとしての欲情の演出も中途半端で、まったく支離滅裂な写真集であったと言わざるを得なかった。それまでの佇立の方がどれほど美しかったかと思うほどだ。

かつてジョルジュ・モランディが、飽きもせず同じような構図で瓶や器の静物画を描き続けたのは有名だが、五味氏は(生理的に)そうはならなかった。しかしそのことよりも、私がそれを特異な点として気づかなかったのは、当初被写体の女性たちはかろうじて美術解剖学の標本人間を無意識に演じていて、その《無表情》の表現で一定の美しさを醸し出していたということだった。

美術解剖学であるという主旨の枠組みが外されてしまうと、途端にヌードの意味が脈略ないものとなり、不自然になる。何を演じてよいのか不安定な面持ちで写り込んでいたのが、シリーズ後半にあたる。シリーズ後半のそこでの彼女らは、カメラを前にし、自然な格好(時にそれは笑顔であったり怒りであったり哀しみであったり)を表現することができず、自分自身とは程遠い別の何か――無心の顔とは違う――で取り繕うことになり、その意味不明なぶっきらぼうな表情が写り込んでいる、と言えなくもない。

しかも私は、ある種の《無表情》の表現で一定の美しさを醸し出していた被写体の女性たちが、それよりもむしろ自然な形で、しっかりとしたシチュエーションの中で確固たる女性を演じるよう仕向けられると、まったく別の表情を見せるものだということを発見してしまったのだ。これは他の写真家の写真集の話ではなく、五味氏の写真集『nude of J.』である。

*

|

| 【『nude of J.』トニ・メネグッツォの作品①】 |

詳しく説明すれば『nude of J.』は、1991年朝日出版社から出版された、五味彬氏とイタリアの写真家トニ・メネグッツォによる共同写真集であり、監修は高橋周平氏という体裁をとっている。五味氏はここでYELLOWSシリーズと同様のスタイルを貫いた。トニ・メネグッツォはポラロイドカメラを使って日本人女性のイメージを独自に演出した写真を撮っており、その対比の妙が実に素晴らしく、国内のヌード写真集史に残る傑作だと思われる。

いくつかのカットでは、一人の女性モデルが二人の写真家の撮影スタイルによって、まったく違った表情を見せている。これはいったいどうしたことか――。五味氏によって撮られた表情がその女性の《素》の表情であると仮定するならば、トニ・メネグッツォの演出で確固たる架空の女性を演じた方の表情は、何とも言葉に表せない日本人の古風な、浮世絵的美麗を醸し出しており、これが果たして同じモデルによるものかと眼を疑いたくなるほど、その表情はまったく違うのである。

|

| 【作品①と同じモデル(五味彬撮影)】 |

『nude of J.』は、おおっぴらなヘア・ヌード写真集ではない。ごく一部のカットにそれがあるだけで、全体としては抑制されつつ端整な構成である。にもかかわらず、下半身の露出や乳房よりも、表情そのものに惹かれるトニ・メネグッツォの演出においては、女性とは何物であるか、ということすらも考察してみたくなる不思議な魅力がある。

何かを「演じる」という行為は、その人の内面に閉ざされていた秘密のヴェールが露わになって、きりりとした芯のある表情が現出してしまう恍惚の状態を指す。写真家はその一瞬をねらって記録する。いやそうではなく、それ以外の無駄な贅肉を削ぎ落とすために、その一瞬を切るのだと言っていいだろう。それはとても美しい能動的な表情である場合が多い。

一方、何も演じなくていいと言われた場合の表情は、《素》の表情と言われがちであるが本質的にはそれは、その人の内面とはまったくかけ離れた、死に体の表情であって、身体表現としては男であるとか女であるとか以前の、そういった性差すらも剥奪された被写体のかたちに近いだろう。『nude of J.』が五味氏のYELLOWSシリーズが始まる黎明期に撮られていたことを考えると、五味氏はその90年代、ある意味において(撮る側にとっても撮られる側にとっても)残酷なスタイルを選考していたことになる。

*

こうして時間をかけ、同じ写真家の写真集を追ってきたことによって見えてきたものがある。そこでは、時代の流行の尺度や価値観では掬いきれないものが多くあることを発見した。トニ・メネグッツォがより日本人らしい古風な美の姿――奈落を生きた女――をとらえたのに翻って、時代に翻弄され“ヘア・ヌード”という局所的な物珍しさに揺れ動かされてしまった日本人の卑屈な心を感じないわけにはいかない。

いま私が“舞踏”(BUTOH)における身体表現に目をやる時、様々な意味合いでYELLOWSシリーズや『nude of J.』での写真がその都度参照され、写真表現の方向性を汲み取る研究材料の一部となって、自身の重要なファクターとなっている。決して私はこの写真集を忘れることはないと思う。

コメント