|

| 【二条城の二の丸御殿のあたり】 |

前回〈一〉からの続き。

今にも雨が降り出しそうな曇り空だった4月17日の午後。二条城。観覧の順路に従って、私は二の丸庭園から東橋を渡って本丸櫓門をくぐり、本丸庭園を鑑賞した。この庭園の風雅なよすがは、中学校時代の修学旅行で訪れた記憶を呼び覚ますものと思われたが、当時もまたこの庭園を眺め、そぞろ、目に飛び込んできた緑の美しさを思う以外に、この先の進路であるとか、そういったことはいっさい考えもしないで、ただひたすら、クラスが離れてしまった友人のことを想起するのにとどめられた。内心はおそらく、落ち着いて旅行を楽しむ気分にはなっていなかったのではないか。

内堀に囲まれた本丸庭園の角には、天守閣跡がある。パンフレットのガイドを読むと、かつてここには伏見城から移された天守閣があったようだ。今は高い石垣が残されているだけである。思い切って段を上がってみた。ここから北東を覗き込めば、京都の街の片鱗が窺える。晴れていればもっと爽快な青空が見えたはずである。

本丸御殿の西側は少し広々とした広場のようになっていて、いかにもここに、学生らの団体が一時的な“集合場所”として利用できそうな所である。それでも尚、私の記憶の中には、二条城で何を見、クラスメイトの間で何を喋った、といった思い当たる場面が一つもなく、あれは本当に無色透明な修学旅行であったのだと、あらためて思った。ただし、これには補遺がある。宿泊先での夜、くだらない悪ふざけをして、クラスメイト一同先生に怒られ説教された、という苦い経験だけは、唯一というべきの想い出であろうか。

§

|

| 【天守閣跡にて。外国人客が多い】 |

西橋を渡り、休憩所にて温かい缶コーヒーを飲み干す。ずっと歩き通しであったから、ここで少し足を休ませることにした。

同じようにして、この場で休息を営んでいる周囲の観光客は、皆外国人である。そもそも京都の街に踏み入ってから、ほとんど外国人しか見ていないのではないかとも思った。確かにその日泊まったホテルの、翌朝の朝食のラウンジでは、日本人はほぼ私一人だったようである。そういう外国人向けのホテルであったのか、どこのホテルでも同じ様な光景なのかは分からないけれども、日本の京都でありながら、日本の京都ではない奇妙な錯覚があった。

――まだ雨は降っていない。屋根のある休憩所のベンチに身を任せ、ちょびちょびとコーヒーを喉に通す際、ふと想像してみた。もしあの時、友人のTが同じクラスメイトであったなら、修学旅行の一幕は、まったく別の世界の光景に映ったであろうということを。

逐一入り込んでくる言語と視覚。それに応えて話し返す私の言語、あるいは表情、態度。それらがすべて濃密な対話になっただろうし、30年を過ぎてもしっかりと思い出せる内容になっていたのではないか。きわめてプライヴェートな、センシティヴな内容であったとしても――。Tに対する私の親近感と、彼が私に対する親近感の度合いはほぼ同じものであった。時に言語に拠らない親密な形での、態度の交感であったり、中学生らしい接触やじゃれ合いによって様々なメッセージを交わしたであろう。そんなようなことを今、愚かしくも走馬灯の気の向くまま想像をしてみるのだった。

|

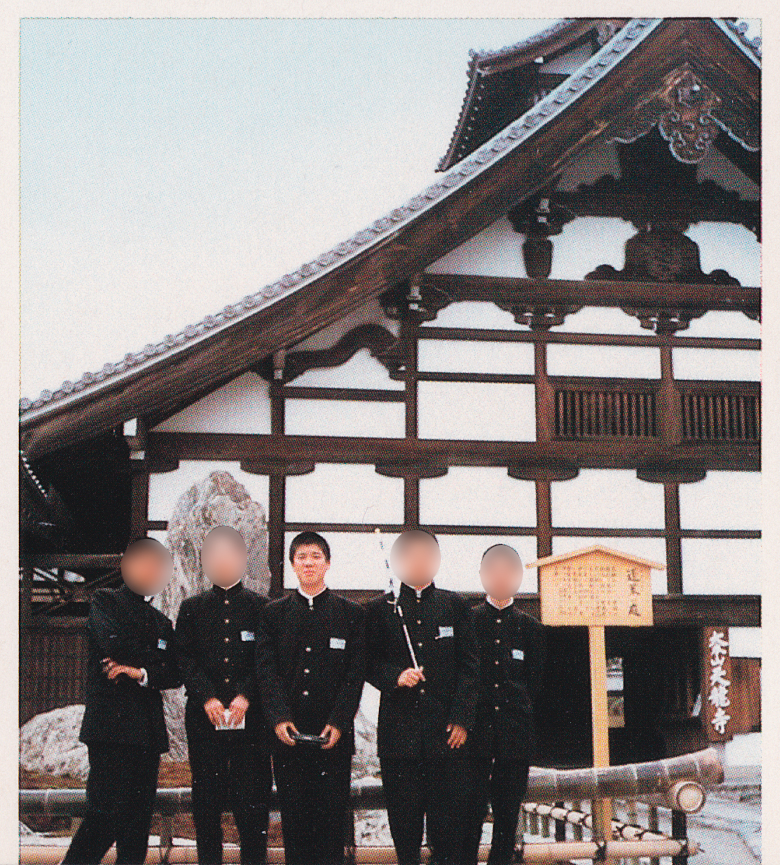

| 【卒業アルバムから。中央が旧友のT】 |

私とTは、同級生からよく“似たもの同士”だと言われて揶揄された。性格が似ていたからか、誕生日が同じだったからか、それらをすべてひっくるめての揶揄だったのだろう。中学校に入学した当初、そのクラスの教室の、最も先頭の席が私で、その次の席がTであった。だからいつも後ろを振り向いて会話した。

誕生日がまったく同じって、そんな偶然ある?

俺たち双子?

といって笑ったりして、そこから親しくなっていったのだ。初めての中学校で生徒数も多く、毎日が緊張の連続だったから、私はなんとなくTの傍に寄り添って落ち着きを取り戻そうと必死だった。Tにとってはそれが気怠く重荷であったと思う。でもTは、私に対してとても優しく、我慢強く、よく面倒をみてくれた。

天龍寺のTの写り込んだ写真を眺める。あるいは思い浮かべてみる。七堂伽藍のうちの、切妻造の壁が印象的な庫裏。その前に立つ彼の表情は、実に和やか。写真とはいいものだ。その瞬間に切り取られた画は情報ではなく、滲み出る瞬間の情感だ。私は今、その滲み出た瞬く間の、彼の表情からの情感を感じ取っている。懐かしい。そして遠い昔を感じる。柔らかい心を兼ね備えた彼と、あの頃、私は接していたのだ。それはありのままに幸せな日々だったのだろう。

§

「白の絆」をブログに投稿した2011年から私は、半ば精力的に、季節の折にふれ、Tの実家に葉書を送っていた。が、いまだ音信は途絶えたままである。無論のこと、21世紀を経由して登場してきた、大いに頼りがいのある各種SNSは、我々のちっぽけな関係において、それは結合しておらず、まだどれも機能していない。

だから今のところ、書簡という手段で音信を図る以外に方法はない。これがこの先どう切り開かれるのか、自分自身を問う。相手に押し付けてはならないのだ。複雑な時間の流れに、身を任せるしかないのかも知れない。いずれにせよ、不安が残る。半ば、気持ちは諦めている部分もある――。

あの頃Tは、だれかれとも閉鎖的な態度をとって同級生らに嫌な思いをさせていた私に対するその辛辣な反響を、やんわりと回避して、擁護して立ち回ってくれた。私はそれで救われた。そう、究極的に救われていた中学の1年間であった。

Tがいなければ、私の中学校時代はもっとひどいものになっていたはずだ。だから親身になってくれたその感謝の念を、私は――既に多くの時が過ぎているけれど――Tに愚直なまま伝えたいのだ。また、あの頃ある局面においては、T自身を相当苦しめていたかも知れない。そのことも詫びなければならない。

鳩居堂で便箋と封筒を買い、手紙を書きたいというのは、このようなことが理由である。旧友に手紙を書くなんて、古風な考え方かも知れない。でも私にできるのは、それだけだ。感情が大きく揺さぶられるのをなんとか堪えて、これを、このことを書いている。二条城の庭園から、天守閣跡のてっぺんから、見上げた曇り空に向かって、私は祈った。天龍寺の庫裏の背景が、脳裏に張り付いて消えない。

コメント