|

| 【『洋酒天国』第10号の表紙】 |

ご無沙汰いたしておりました。ヨーテンこと『洋酒天国』の話題です…。振り返ると前回は、今年の1月末の「八十頁世界一周の『洋酒天国』」。パリか、ニューヨークか――で閉じていた。あれから半年、せっせとなんとか不足分(未入手号)を何冊か入手して増やすことができたので、これからまた逐一、ヨーテンを紹介していきたいと思う。

壽屋(現サントリー)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第10号。昭和32年1月発行。この頃の世相については、第11号(昭和32年2月発行)で書いてしまったので、ここでは省かせていただく。

10号とまだ既刊数が少なく、毛が生えそろっていない“初心な”頃の編集部は、やはり中心となっていた編集者・開高健のセンスと力量に頼る面が多かったのだろうか。ヨーテンの創刊自体は、柳原良平や坂根進らのアイデアも加味され、骨格がほとんど出来上がっていたようだが、さすがに毎号の具体的な内容については、開高健の趣味嗜好に依るところが大きかったのではないかと推測される。このまだ数をこなしていない頃のヨーテンの内容は、ほとんど西欧文学に重きを置いた、知的水準の高い文化人的嗜好と潮流の《匂い》がムンムンと漂ってくる。言うなればまだこの頃は、西欧風の襟を正した《気品》があった。ここからだんだんと号を重ねるうちに、それが少しずついい意味で脱線していき、緊張感がほぐれ、格好の風俗の度合いが濃厚となっていく。

ともあれ、第10号の表紙扉の見開きは、ボーヴォワールの詩である。

《パリで飲むマルティニとニューヨークで飲むマルティニとには、黒板に手で描いた円と理想上の円ほどの違いがある》

ほらやっぱりね。パリでしょ、ニューヨークでしょ。ニューヨークをけなしてパリを持ち上げても、やはりどちらも捨てがたい文化の街の潮流が感じられる。この感覚は大人の世界のヨーテンには絶対欠かせないのである。

§

|

| 【写真家・松島進氏のピンナップ。モデルは安西郷子さん】 |

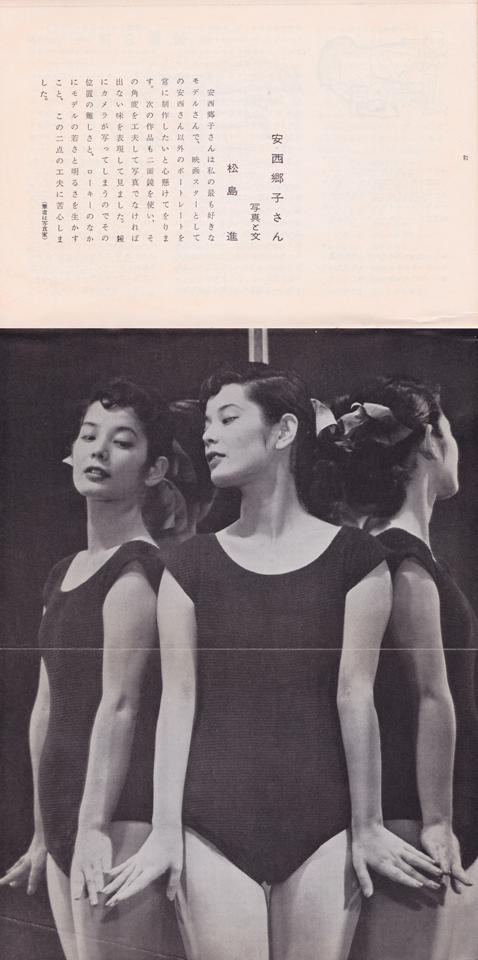

この頃だと『忘却の花びら』なんていう映画に出演していた東宝の女優・安西郷子さん。そのポートレート。写真は松島進氏。澄ました表情がなんとも美しい。歌劇団(彼女は大阪松竹歌劇団)出身の女優さんはみなスタイルが良く、画が映える。

今号の冒頭の翻訳物は、ポーの「アモンティラアドの樽」。訳者は谷崎精二氏。ある男に恨みを抱えた主人公が、謝肉祭(カーニバル)の日の夜に復讐を遂げる恐ろしい話。ポーの作品の面目躍如。もちろんヨーテン抄録小説なのだから、これは酒に絡んだ話に決まっている。

文中、何度もアモンティラアド酒!アモンティラアド酒! と出てくる。――アモンティラアド酒とは、スペインの発酵酒シェリー酒の一種でアモンティリャード(Amontillado)のこと。産地はヘレス――。男と主人公の会話で《シェリィ酒とアモンティラアド酒との区別だってわかりはしないよ》という言葉が、面白いことに二度も出てくる。この話、主人公がどんな手段で復讐を成し遂げたかについては、ネタバレになるので割愛した方がいいだろう。小説を読んでのお楽しみ。ちなみにポーの短篇なら、集英社文庫のヘリテージシリーズがお薦め。ともかく男は、アモンティリャードに思いのほか惑溺していたために、主人公の企みにまんまと嵌まってしまう。こうして読み耽っていると、ポーの世界に深入りし、文学としての酔い心地が良く、ヨーテン抄録であることを忘れる。

それにしても、シェリー酒とアモンティリャード酒との区別云々の言葉が、些か気になって仕方がない。

シェリー酒に関しては、坂口謹一郎著『世界の酒』(岩波新書)が詳しい。そういえば私、一昨年から昨年にかけての、スペインのカルメンの話題に因んでサンチェス・ロマテの“ドン・ホセ・オロロソ”という18年物のシェリー酒を、昨年のその際に購入したのだった。が、すっかり今まで買ったのを忘れて、飲む機会を失って所蔵したままになっている。そうだ、そうだ――。であるならば、ここぞという機会に、いっそアモンティリャードの15年物か30年物かを買ってみて、ドン・ホセと飲み比べをしたらどうか。果たして本当に、アモンティリャードに対してドン・ホセがひれ伏すのかどうか。カルメンよ、見ていてくれ給え! おまえの厚い唇に、この俺の誉れ高い血潮を、気を失うまで注ぎ込んでやる。

うーん、これは我ながら名案だ。ということで、このシェリー酒の決闘(?!)に関しては、いずれあらためて存分に書いてみたいと思う。

§

|

| 【薩摩治郎八の「おとぼけ回想記」】 |

おっと、忘れていた。本当はこちらが今回の本題だった。「おとぼけ回想記」の第7回目である。これを書いているのは、ヨーテン・フリークなら誰しも敬愛して已まない大富豪・薩摩治郎八氏。

この回の「東西女性酒豪伝」では、パリの街を席巻した女性酒豪のご婦人達がつらつらと列挙されて、治郎八氏の回想の慈しみに弾みをつけている。中でも、ド・ノワイユ伯爵夫人と画家・藤田嗣治の話が出てきてまことに愉快。治郎八氏はその頃の藤田のパトロンであり、パリでの交遊録に事欠かない。藤田は酒が一滴も飲めなかったのだが。

ところで、林洋子著『藤田嗣治 手紙の森へ』(集英社新書ヴィジュアル版)をぱらぱらめくっていると、モディリアーニの藤田の肖像線画がとても印象的で、1917年にパリでフェルナンド・バレーと結婚云々についても当然記されてあったりする。これが治郎八氏の筆にかかると、“正妻フェルナンド・バレエ姐御”と称されてエピソードがより豊かに、より繊細な映像となっていっそう面白みが膨らむ。

ああ、この話題はちょっと…。

ここまで書いておきながら、何を今更という感じなのだが、ここでは詳しく書きたくない。話が長くなってしまうから。薩摩治郎八は明治34年東京生まれで、祖父が近江商人の大資産家であり、18歳で英国に遊学。それからパリの社交界を通じて、豪放磊落の放蕩三昧、遊蕩生活を送った。「東西女性酒豪伝」はその頃のパリを回想しているのである。しかしながら後に治郎八氏が開高健と出会い、この「おとぼけ回想記」を書いている頃には既に、生活の様相は一変し、凋落の途であったらしい。

薩摩治郎八氏と藤田嗣治について語るのは、たぶん相当面白いと思う。これもいずれあらためて別稿で書くことにする。なんと今年2018年は、藤田の没後50年に当たるようなのだ。彼の経歴を見ると、1949年(昭和24年)には疎開先の神奈川県小淵村からニューヨークへ移住。翌年の2月には再びパリに戻っている。その18年後、チューリッヒで死去。この間にフランス国籍を取得し、カトリックの洗礼を受けている。

ともかく神妙なくらい、“パリからニューヨークへ”というのが、私の中で仄かに熱いキーワードになってきている。そこにきてスペインのシェリー酒だ。これはたいへんなことになった。いや、サブカルチャーにヒントを与える人生訓の賜物だ。

ヨーテンを通じて彼ら文化人のエピソードをつまみ取ることができるのは、何よりも幸運なことである。何度でも言おう。『洋酒天国』万歳。これからも私にとってヨーテンは欠かせない相棒であろう。

コメント