|

| 【高校の国語教科書から柳田国男「清光館哀史」】 |

高校の国語教科書にあった柳田国男の随筆「清光館哀史」を初めて読んでから、28年の歳月が流れた。この時の国語教科書についても、また「清光館哀史」の――国語の先生の何故か異常なくらいに熱心で執拗な――授業についても、8年前の当ブログ「教科書のこと」で既に触れている。私はもう一度、あの教科書から「清光館哀史」が読みたくなったのである。

「清光館哀史」は、柳田国男の『雪國の春』(1926年)に収められた随筆で、今現在手頃に入手できる本は、角川ソフィア文庫である。私が高校3年の国語の授業で使用していたのは、筑摩書房『高等学校用 国語Ⅱ二訂版』(秋山虔・猪野謙二・分銅惇作 他編。装幀画はイワサキ・ミツル)の教科書であり、この一冊をとうとう捨てることができず、今も自宅の書棚に据え置かれている。とても思い出深い教科書だ。

そうしてたびたび、懐かしくなってこの国語教科書を開くことがあるのだけれど、ほんのつい最近、あの「清光館哀史」を読み返すことができた。

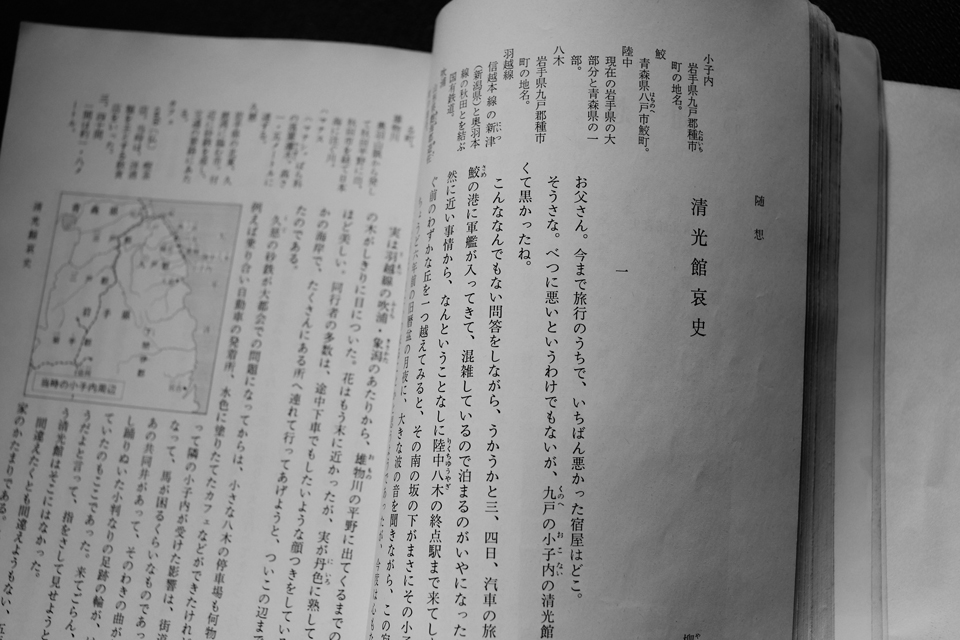

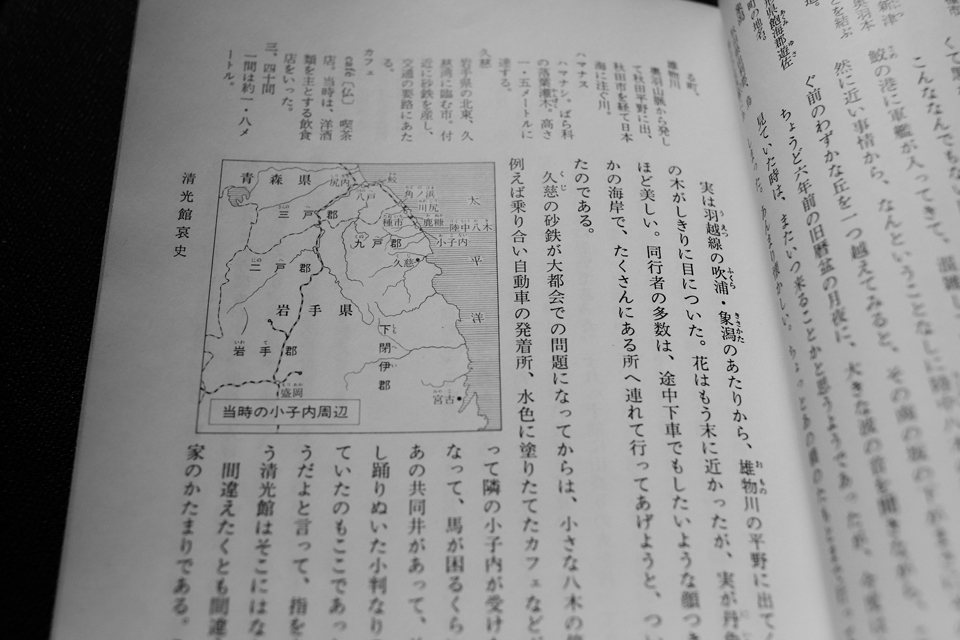

子供を連れて汽車の旅を続けていた柳田が、子供に《今まで旅行のうちで、いちばん悪かった宿屋はどこ》と訊かれ、別に悪いわけではないけれども、九戸の小子内の清光館は小さくて黒かったね――と答えるこの随筆の最初の文章が印象的で、教科書には、“当時の小子内周辺”という岩手県九戸郡の地図まで付記されており、神妙な親子の汽車の旅の小景が目に浮かぶようである。しかも紀行への敬慕の度合いが日増しに――少なくとも今、28年という重みで――自己の内心に跳ね返りながら増幅してくる不思議な随筆である。「清光館哀史」をあらためて読み返す意義は、確かにあったのだ。この心持ちの正体は、いったい何であろうか。

§

|

| 【“当時の小子内周辺”と記された地図】 |

読み返し読み返しの過程で、この随筆を包み込む粘着性を帯びた哀しみは、より心に深く刻み込まれる。かつて18歳になったばかりの頃の私が、授業で学んだはずの様々な事柄=小子内の地方の風習やその人々の“閉じられた気分”を示した解釈は、自身の年齢を重ねるごとに違った趣となり、その随筆特有の暗さの中にも、都度新しい発見があった。当時の授業の内容を思い出すとともに、この随筆の確たる真髄を果たして炙り出すことはできるであろうか。

平成2年(1990年)、そのうちの春であったか夏であったか、あるいは秋であったかは思い出せないが、工業高校の3年生だった私は、国語の授業で初めて「清光館哀史」を読んだのだった。当時私は、柳田も、その彼の業績の民俗学研究についても無知であったし、関心がなかった。しかし、「随想」を学ぶ教材として、「清光館哀史」の最初の授業でそれを音読させられ、自身の目に、あるいは自身の声の響きとして、文中の《つまり清光館は没落したのである》という文章が飛び込んできた瞬間から、柳田に対する関心が、一気に高まったように思われた。

「没落」という言葉が、18歳足らずの私の心に強い衝撃をもたらした、と言えばいいのだろうか。柳田が旅の途中、清光館が「没落」したことを知る、その彼の驚きの衝撃と、私が「没落」という言葉に一瞬触れた強い衝撃とは、さほど違ったものではなかったのではないか。いや、もちろんそんなことはないのだが、柳田が清光館の「没落」の衝撃を直接的な起因とし、その地で見た女達の盆踊りの正体を探り当てたことは間違いないのである。

岩手県九戸の小子内にあった清光館という“小さくて黒い”旅館を営む家族の、フィクションではないその家族の営みの崩壊――死別であり離別――を64年の歳月を経て平成2年にようやく知り得た私は、柳田が語ろうとしている「哀史」の底流を、〈なんとか通暁してみたい〉という観念に駆られたのだった。むろんそれは、高校3年という身の丈の範疇で湧き起こった拙なる志の、純朴な欲心に過ぎなかったのだけれど、「哀史」という言葉の意味が、例えば高村光太郎の「レモン哀歌」の「哀歌」と同根の、いわゆる《悲哀》とそこはかとない人間の暗部の《怨念》とを内包していることを悟った、些細な読解の出発点でもあった。この時、文学の凄まじさを味わうと同時に、さらには「清光館哀史」を読み進めた時の、どうしようもない胸痛と圧迫感のようなものは、今でも忘れることのできない身体的体験であった。

§

|

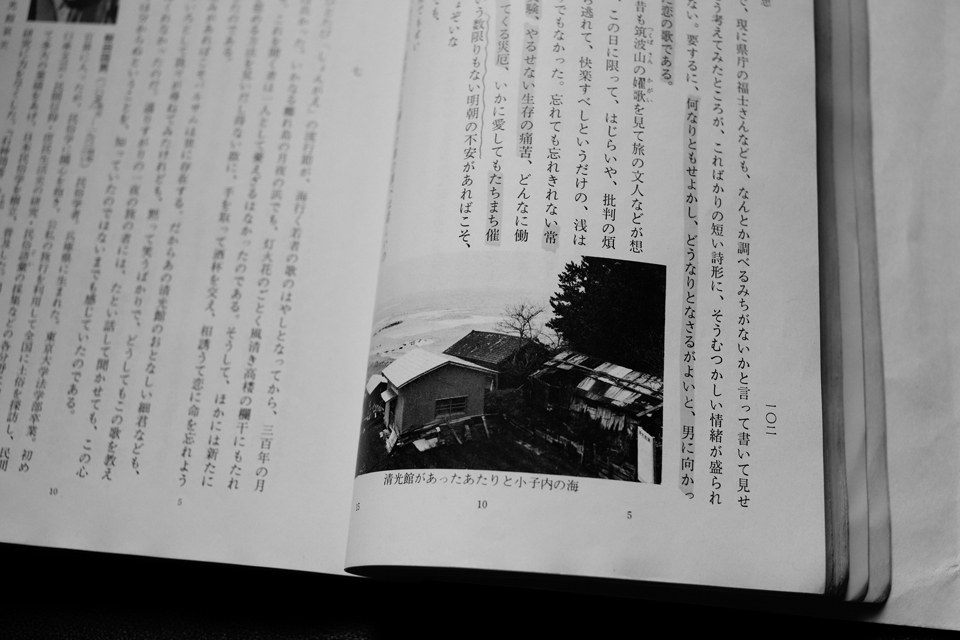

| 【清光館のあった辺りの写真】 |

まず、柳田国男の経歴を、『日本国語大辞典』(小学館)から引用する。

《民俗学者。兵庫県出身。旧姓松岡。国文学者井上通泰の弟。東京帝国大学法学部政治学科卒。農商務省法制局、宮内省などの官吏を経て朝日新聞社客員となる。その間森鷗外、田山花袋らと交わり抒情詩人として期待されたが、次第に民間伝承の研究に精進、民俗学研究所を創設するなど、斯界の第一人者となる。昭和二六年(一九五一)文化勲章受章。芸術院会員。学士院会員》

(小学館『日本国語大辞典』より引用)

さらに加えて以下、教科書での彼の略歴も添えておく。

《(省略)初め官界に入ったが、民俗学に関心を抱き、公私の旅行を利用して全国に土俗を探訪し、民間口承文芸・民間信仰・庶民生活史の研究・民俗語彙の採集などの各分野に独創的研究をして多大の業績をあげ、日本民俗学を樹立、普及した》

(筑摩書房『高等学校用 国語Ⅱ二訂版』より引用)

|

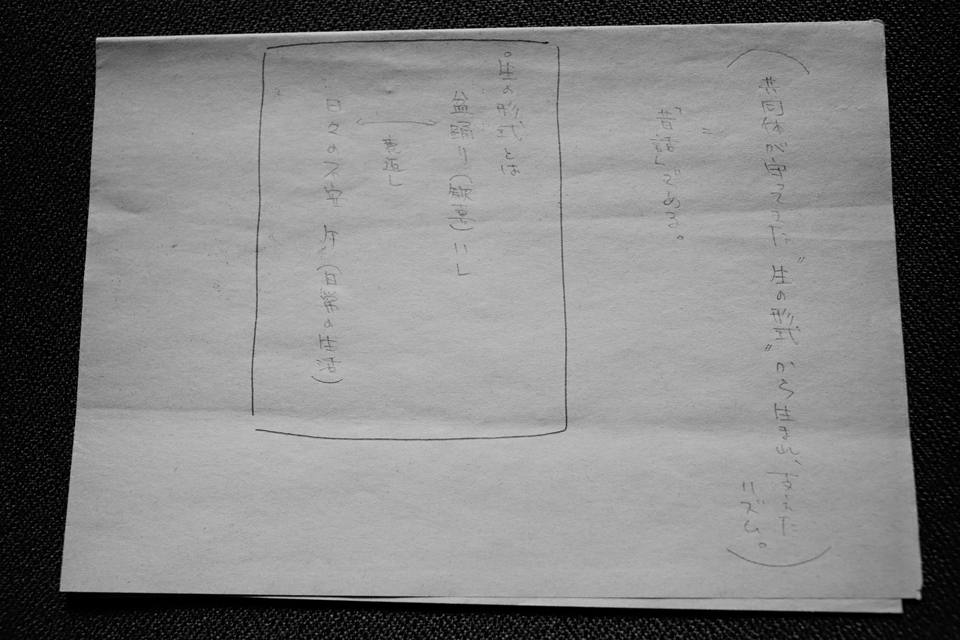

| 【先生が作成し、当時授業で使用したドリル】 |

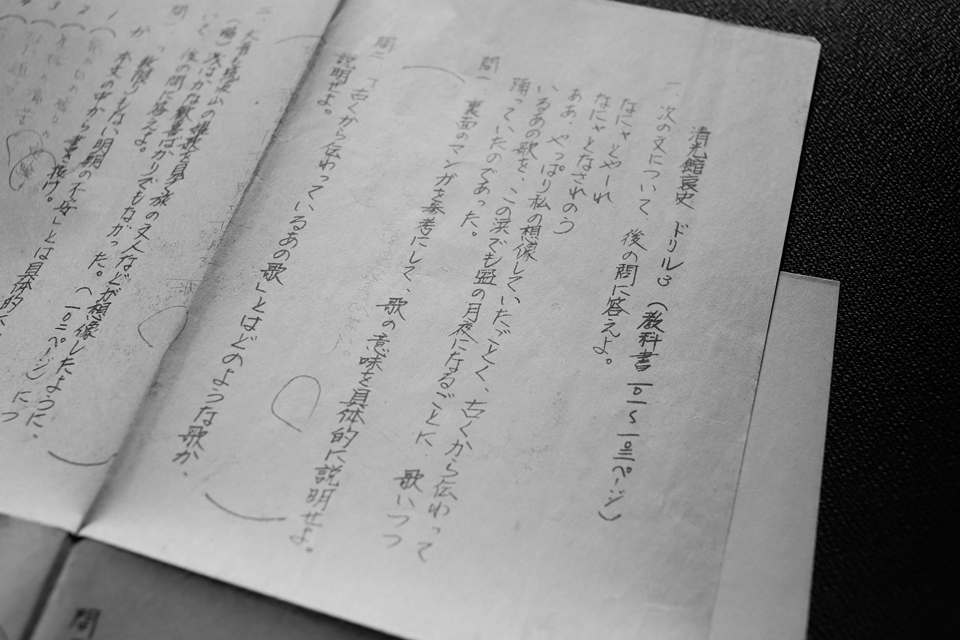

当時の授業で扱ったドリルや資料が、今でも残っている。藁半紙の紙はボロボロになってはいないものの茶褐色に煤けており、解答欄に書き込んだ私のシャープペンシルの字体は細く、薄く、貧弱で覚束ない。

「清光館哀史」の授業の要旨は2点であった。一つは「“嬥歌(かがい)”とは何か」であり、もう一つは「共同体が守ってきた“生の形式”について」である。

本来、「随想」の授業であるから、教科書の“学習の手引き”にあるように、筆者(柳田)の6年前の旅の思い出の部分と、再訪の記録の部分とを理解し、大段落に分けられたそれらを読み比べ、それぞれの箇所の印象に残った点を挙げたり、また筆者が総じて何を言おうとしているのか、を考察するのが授業の目的であろうかと思われる。しかし、実際の授業では、その時の国語担当の先生はむしろ、そうした「随想」の構造の理解力よりも、柳田がまさに旅をしている目的、彼が探ろう、触れようとしている細部に至るまで深く踏み込んで、上述の2点の要旨を充分に掴むことを生徒に要求したのであった。であるからこそ結果的に、授業を受けた私などは、柳田国男という人と「清光館哀史」のある種幽玄とした世界の土壺にはまってしまったわけであって、それこそ、民俗学の範疇に一歩踏み込んだ感覚ではなかったか。

|

| 【ドリルの裏面の“歌垣”を示したマンガ】 |

授業でおこなったドリルの詰問で、一つ例を挙げてみる。こういうのがあった。

《次の文について、後の問に答えよ。

なにャとやーれ

なにャとなされのう

ああ、やっぱり私の想像していたごとく、古くから伝わっているあの歌を、この浜でも盆の月夜になるごとに、歌いつつ踊っていたのであった

問一、裏面のマンガを参考にして、歌の意味を具体的に説明せよ》

そのドリルの裏面には学習資料として、おそらく小学館か集英社から既刊されていた、マンガ“日本の歴史”から一部複写したと思われるページが印刷されており、盆踊りで女達が歌っていた歌の本質を分かりやすく説明しようとしていたのではないか。その複写されたマンガでは、いくつかのムラの村人が集い、相互の男女が手を結び愛し合う、という様が描かれていた。『古事記』に出てくる歌垣(うたがき)である。個別の村人の男女が集うことで親族間の血縁結婚を防ぎ、互いのムラの発展と繁栄を要諦とした祭りであり、「性の解放」の祭りでもあった。

《なにャとやーれ なにャとなされのう》の歌の意味は、柳田が文中に示しているとおり、《何なりともせよかし、どうなりとなさるがよい》であり、私はその通り解答して先生から赤丸をもらっている。しかし私はその時想像してみたのだが、小子内の盆踊りでは女が歌い、男を求める求婚の歌であり、なおかつその歌が即座の「性の解放」の意志表示に直結していたと考えると、この時代にして随分乱暴で凄まじく、主体的に女性が歌い乞うているのではなくて、男が女に強引に歌わせているだけではないか、とも感じられ、果たしてそれが若い男女の自由な、フリー・セックスのたぐいだったかどうか、むしろそれとはずいぶん程遠い実態だったのではないかという想像が、なかなか消えなかったのである。

柳田は筑波山の「嬥歌」を例にとり、そこには男女の快楽だけではない日々の生活・生存の痛苦、災厄、親族の別離、将来への不安が表裏一体で潜んでいることを文中に示唆している。ただしこのうちには「女の悲しみ」を窺わせる表現がなかなか見えないのも確かで、柳田国男がその視点なり思いなりをどれほどの度量で持ち得ていたかどうか、ここからは判然としない。

§

|

| 【先生がおこなった授業を書き留めた私の自筆】 |

映像でしか事実を読み取れなくなってしまった我々現代人は、その旧時代の説話をどう事実として認め合うべきであろうか。『定本柳田國男集』(筑摩書房)の第二巻に収められている『雪國の春』の「清光館哀史」の前には、「濱の月夜」という紀行文があり、私はこれを読んだ。ここに(いわゆる6年前の)小子内の盆踊りの様子が、ある程度生々しく綴られている。敢えて言うなれば、そこにはなんら映像はないのである。証拠となる映像はない。何を信じ、何を読み解くかである。

「濱の月夜」は『雪國の春』のうちにまとめられた「豆手帖から」という随筆集にあって、「豆手帖」は大正9年8月より、東京朝日新聞夕刊に連載されている。ちなみに「清光館哀史」は大正15年9月、『文藝春秋』に掲載。

大正から昭和の時代へと移りゆく国家の時世の只中、ある意味米粒のような存在であった柳田国男は、ひたすら農道を越え、村を越え、東北の世俗や風習、悲喜交々の因果応報を切実な現実感としてうたいあげた。そうして激動の昭和が終わり平成となったばかりの頃、18歳足らずの私(それこそ米粒以下の私)は「清光館哀史」を読み、微量ながら柳田の精神の心の内を感じ取ることができたのかも知れない。

彼の示した「しょんがえ」の響きは、私が初めて読んだ頃には、もはや遠い時代の風雪のように感じられた。――気がつけば、もうまもなく、平成も終わりを告げる。しかしながら、清光館の「没落」とその地域の風習の憂いというのは、今の時代にも尚いっそう際立ち、同様にして人々の生存の苦しさと憂いを伝えるであろう。時代の変容の途上にありつつ、等価の悲劇が今まさにあちこちで数多くうごめいていることを、想像して已まないのである。

コメント