|

| 【司馬遼太郎の街道をゆく39「ニューヨーク散歩」】 |

昨年中より、ざわざわと司馬遼太郎の本を読み返すようになった。圧倒的な熱量で彼の著書の歴史関連を漁り、幕末から明治維新以後の、近代の日本を読み解くのに夢中になっていた、私の20代半ばから後半にかけては、その中でも特に『街道をゆく』シリーズが最も望ましい賛助であった。

この街道シリーズは、単に土地土地の歴史に触れるだけでなく、その歴史を刻んだ生々しい息吹をひとたび現世に甦らせ、古代人の風雨入り交じる土着の臭気を、活字の中から嗅ぐことができる。司馬さんの民俗学的な視点が、隙間なく多分に入り込んでいるせいである。こうした稀有な読書の体験は、なかなか他では得られるものではないだろう。再び街道シリーズを乱読した昨年は、そうした司馬遼太郎の著書ならではの、読後感の醍醐味を思い出したのだった。

あの当時、毎週通っていた馴染みの書店があった――。逐一、その書店で『街道をゆく』シリーズの好きな紀行編を買い求めるようになった。朝日文庫の書棚と岩波文庫の書棚が隣同士だったから、そのあたりに立ち止まってしばし時間を忘れ、両隣の文庫本を手に取って活字を散読する習慣ともなっていたのである。今、その書店は町に存在しない――。数年前にたたまれてしまった。

私の記憶には、まだ店内の雰囲気がありありと鮮明なカラー写真のように残っているけれど、そこで買った街道シリーズは、数えてみると全43冊のうち、16冊であった。後々、ワープロを使って街道シリーズ43冊の書名リストを作成し、読み終わった紀行編にペンでチェックを付けておいた。そのリストは今も手元にある。したがって、不足の(買っていない)紀行編がどれだかすぐに分かるのである。リストを参考にして昨年、おもむろに「ニューヨーク散歩」と「南蛮のみち」(Ⅰ、Ⅱ)、「台湾紀行」、「中国・閩のみち」を買い足した。現在のところ、所有するのは計21冊となった。

§

さて、昨年の春頃からずっと乱読していたのが、「ニューヨーク散歩」である。土着の臭気を漂わせていた街道シリーズにおいて、このニューヨーク編は少々、他と違い毛色が明るめで、羽毛のような軽量感がある。つまりアメリカとニューヨークの歴史における物事の瑣末がそれほど、深く沈殿していないのである。

しかし、1950年代以降の好きなジャズを聴いていると、盛んだったのはパリかニューヨークか、と大まかに言ってよく、少々、大言壮語な見識を述べると、その頃のジャズのレコードの半分は、ニューヨークにおけるスタジオもしくはホールでの録音である。ともかく、ジャズ愛好家なら、ニューヨークがジャズの萌芽の地であったことは誰でも知っている常識である。

このあたりのことを踏まえて、司馬遼太郎が見聞してきた「ニューヨーク散歩」を読むべきなのだと、私は最初――思った。1997年4月に刊行された朝日文庫版、司馬遼太郎の街道シリーズ、その39番目「ニューヨーク散歩」(元々の連載は『週刊朝日』1993年3月から6月。単行本は1994年)。私はこの本を、熱量が盛んであった20代において、つまりは90年代のうちに読むことが、できなかった――。その理由について、朧気な記憶をたどってみる。

1998年のこと、高校時代の同級生(小柄で実にシャイな男子)がめでたく結婚。地元で披露宴をおこない、私も出席した。それは仲間達が集まって祝福した、晴れやかな披露宴であった。

披露宴の後日、若き夫婦が程なくして出発した新婚旅行先が、ニューヨークだったのである。それから帰国した後の、旅行譚としてのハネムーン・トークを聞かされたことは、朧気に憶えている。ただし、私の心情に幾分かのひねくれた影が潜んでいたのも確かで、わざわざそんな時、司馬遼太郎の(ほとんど新刊に近かった)「ニューヨーク散歩」を読むこともないではないかと、この本を、忌避した。

友人は、ニューヨーク滞在中、食事が合わなかった。ディナーを出されて何を食っても美味くない。向こうに着いてからの食に関しては、専ら苦痛の対象となってしまった。そこで、ほとんど毎日のようにマックに通ったのだという。逃げ込むように。彼ら夫婦は、マックのハンバーガーでニューヨークでの食事を、必死に「片付け」た。

マック――というと、アイルランド系の…と司馬さんは、他の紀行編で存分に脇道に逸れた話を展開してしまったことがあるが、マック=マクドナルドのショップなら、私の住む片田舎の町にも、わずかに点在する。

私はその時ふと思ったのである。ニューヨークのマックのハンバーガーと、この片田舎の町にあるマックのハンバーガーとでは、味が違うのであろうか、と。大きく勝手の違うニューヨークの街で、上を向き下を向き、すれ違う人種の多さにどぎまぎしながら右往左往と嘆いていた友人にとって、それは、とてつもなくありがたい、空腹を満たす最良かつ懐かしい“nativeな”味がしたはずである。

母国の、地元の街で食べたことのある“native”な味。あるいはそれに似通った味――。それは心の底から安堵した味であっただろう。つまり、よく言われるように、外国におもむいた日本人が懐かしくなって、味噌汁と白米が食べたくなる心細い心境の、むしろ比喩でもなんでもなく、現実に起こりうる、身体が欲する生存の安寧、その微弱な発作であろうかと思われる。

環境が変わり、片田舎の引力を完全に失った心身の順応性の麻痺という点において、彼はあまりにも地元の土着の風土に馴染みすぎてしまっており、外海を遥か越えた土地柄の差異に対応できなかった。その気持ちは、よく分かる。おそらく滞在中、ずっと浮き足立ってマンハッタン島をさまよっていたのではないか。

夫婦がマンハッタン島(Manhattan Island)を訪れたかどうか、私はハネムーン・トークの細部まではさすがに憶えていない。が、ニューヨークに観光目的で訪れたということにあっては、ある意味当然のごとく、そこに上陸したであろうと思われる。

マンハッタン。果たして、彼ら夫婦が見たマンハッタンの風景は、私が昔、本で見た鰐淵晴子さんのウォール街での斬新なヌード(当ブログ「イッピーの女」参照)のビル群であったか。あるいはかつて、テレビで一世を風靡した伝説のクイズ番組「ウルトラクイズ」のニューヨーク・ロケで、クレジット・ロール用の映像クリップ=“ヘリの空撮”で映っていた自由の女神やエンパイア・ステート・ビル(Empire State Building)であったかどうか。

それともハネムーンとして印象に残ったのは、ブルックリン橋(Brooklyn Bridge)であっただろうか。尤も、若き夫婦が新婚旅行の旅先を、ハワイだとか南国の島だとか、あるいはオーストラリアのエアーズ・ロック(Uluru)だといった観光地を選ばず、何故、最も堅牢かつ静寂とは無縁の大都市=ニューヨークを選んだのか――。今となっては、いくら思いを馳せてみても、私にはよく分からないのである。

ただしそのことが、私にとっては、濃厚なリアリズムを含んだ想像として、たいへん都合が良かった。ちょうどその頃(1998年頃)、ジャズを聴き始めていた私のベストと思われる名盤が、コルトレーン(John Coltrane)のアトランティック・レコード時代のものであった。テナー・サックスのコルトレーン、ピアノのトミー・フラナガン、ベースのポール・チェンバース、ドラムスのアート・テイラーらで奏でる「ジャイアント・ステップス」(Giant Steps)。この曲は奇矯奇抜ながら、天下一品。彼ら夫婦がニューヨークを訪れたことによって、私はジャズとも親身に成り得たのだった。

§

話を「ニューヨーク散歩」に戻す。

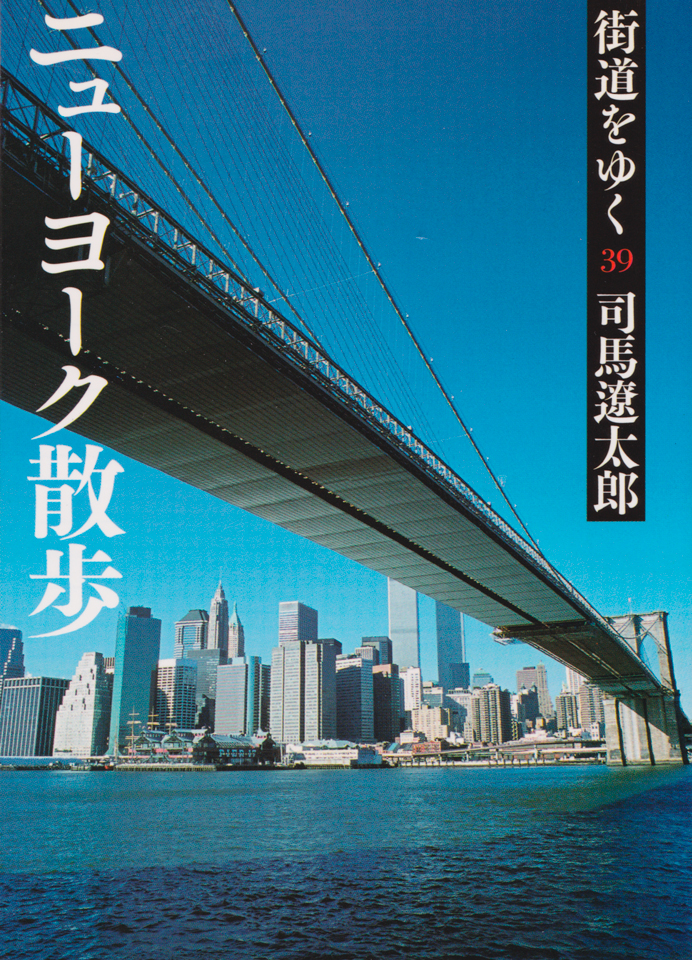

私が持っているこの本の新装版の装幀は、まるで黒光りしたフライパンのような質感の、大振りの橋板が見えるブルックリン橋。その下を碧色にさざ波立ったイースト川が流れ、背景となっているビル群は、マンハッタンのウォール街と思われる。

司馬さんはブルックリンのユダヤ人居住区を訪れ、意外にも中国の古代王朝の殷の話を展開していく。漢族の「客家」(はっか)についてである。詳しくはここで述べないが、この「客家」という流浪の民と、ユダヤ人とが似ているというのだ。

《客家は家譜を尊重し、祖先崇拝がつよく、家々には家祠がある。ややユダヤ教に似ていなくもない。

客家は他のグループと協調するよりも争う場合が多く、一般に自己主張がつよい。この点も、ユダヤ人と薄く似ている》

(司馬遼太郎著『ニューヨーク散歩』より引用)

ブルックリンにある共同墓地にも訪れた司馬さんは、そこに眠っているタウンゼント・ハリスを中心に、幕末のペリー来航の話題へと転ずる。ハリスの書記官兼通訳を務めていた青年ヘンリー・ヒュースケン(攘夷派の浪士に斬殺された)のことにも言及しており、ややニューヨークの話題から遠ざかる。

「ニューヨーク散歩」の後半にかけては、コロンビア大学の「日本学」の話に連なって、ドナルド・キーン氏とその学生時代における講師・角田柳作先生との関係が綴られる。中世の奈良絵本の話、また井原西鶴や平田篤胤のことにも話が飛びまわり、ニューヨークという主題から大きく裾野が広がって、たいへん流暢な情趣でこの紀行編の白眉となっている。

しかしながら、ついその裾野の広がり具合から、読了後には前半部のマンハッタンの話や南北戦争、そしてブルックリン橋のあたりの話をそぞろ忘れてしまいそうになる。したがって、あえてキーン氏と角田先生の話を避け、前半部の、ブルックリン橋の話を要約してまとめておこうと思う。

ブルックリン橋は、全長1,825メートルだそうである。

《十九世紀のアメリカ文明の勃興を示す記念碑といっていい。

チャンスの国でもあった。旧世界で志をえなかったひとたちがこの国にわたってきたが、この橋をつくったひともドイツ系の移民で、ベルリン王立高等理工科学校で橋梁工学を学び、若くしてアメリカに渡った。

建設計画の開始は一八六七年で、日本の幕末にあたる》

(司馬遼太郎著『ニューヨーク散歩』より引用)

参考までに、東京の隅田川に架かる勝鬨橋の全長は、246メートルであり、淡路島と神戸をつなぐ吊り橋の明石海峡大橋の全長は、3,911メートルである。勝鬨橋の完成は1940年で、明石海峡大橋は1998年である。ブルックリン橋が開通したのは1883年であり、年号で言うと、明治16年ということになる。たいへん古い橋である。

ブルックリン橋は吊り橋であり、この吊り橋のワイヤーロープの技術師として工事を請け負ったのが、ジョン・ローブリングである。生まれは1806年のドイツで、若い頃に橋梁工学を学んで、1831年にアメリカの地に渡った。

ジョン・ローブリング氏の家族の遍歴が実に興味深い。ローブリング氏は愛国者で、息子のワシントンを南北戦争の義勇兵に志願させた後、除隊させて職場復帰させた。橋梁建設の仕事を継がせるためである。やがて、この息子は、ブルックリン橋の技師長となる。父親のジョンが不慮の事故で亡くなり、後を継いだ。

こうした経緯と、橋の基礎工事に関することが、「ニューヨーク散歩」では詳しく述べられている。マンハッタン島からブルックリン区へ行く橋はいくつかあるが、

《そのうちの、最古かつ矍鑠としてなお現役であるのが、ブルックリン橋である。できあがったころは、「世界七不思議の八番目」といわれた》

(司馬遼太郎著『ニューヨーク散歩』より引用)

司馬さんのこうした表現が、私は好きである。“矍鑠”(かくしゃく)とは、老いて尚丈夫で元気、という意であるが、まるでマンハッタン島からブルックリン区へとつながるこのニューヨークのブルックリン橋でさえも、なにか、司馬遼太郎独特の述懐によって、日本古来の街道をたたえ忍び足でそこにおもむいたかのような、古風で飄々とした地繋ぎの感じがして、言わば、精霊もしくは道祖神の観念を思わせる表現に近い。

§

先々、いずれ機会があれば、私はニューヨークを訪れたい。

ただし、マンハッタンの隅々を、司馬さんの視線と直感とを通してしか、見据えられないような気がして、この本の影響はなかなか消えそうもないのだ。ところで司馬さんが亡くなられてから5年後、ニューヨークは未曾有のテロ事件に晒された。もし、仮に司馬さんが存命していてあのテロ事件で衝撃を受けたとしても、この都市を慮る司馬さんの心は、「ニューヨーク散歩」にちりばめられた随想の頃と、結局は何ら変わりなかったのではないか、と私は思う。

個人的に私は今、ニューヨークという街を、「雑貨」と「映画」の街としてとらえている。司馬さんがこの本でブルックリン橋とコロンビア大学の「日本学」の話を持ち出したことにより、随分と意外なほど、ニューヨークへの個人的な思いが、豊かに醸成されたのではないかという感覚でいられるのである。

コメント