芸能人の不倫ほど、食えないものはない。見苦しく、おぞましく、その非難の惨状を取り繕うのに必死な当事者は、家庭人としての体裁と社会への扉があっけなく閉じられようとする瞬間に、己の貧相と終始向き合わざるを得なくなる。

そうした人間の醜さゆえに不倫という。またそれが、仰々しくも侘びの沙汰――出会ってしまったが為の逃れられぬ恋慕――の身の上に生じた不倫であれば、どこか文学的で暗がりの野良猫の徘徊にも似た悲哀が感じられ、人間は所詮善人ではなく、そうした愚かな過誤を一生のうちにふと一度か二度、犯しかねないものである――という諸説入り乱れる含蓄と啓蒙に富んだ、近世の西洋人の警句のたぐいを思い返したりして、例えばまた、そういう調子の映画(堀川弘通監督の映画『黒い画集 あるサラリーマンの証言』)を観たりして、人生の破滅的な断罪やら教訓を反面教師的に心に打ち付けることができるのだけれど、その不倫の現場が――とあるビルディングの地下駐車場の“多目的トイレ”となると――あまりに異様な、とても文学的と称するわけにはいかなくなるのである。

ここでいう文学とは、純文学のことである。つまり、“多目的”=multi-purposeの意味を履き違えた異形の不倫というよりは、単にお互いが、“もよおして遊ぶ”キュートなフェティシズムの乱遊に興じていたに過ぎなかったのではなかったか。この性癖には、近世のインテリジェンスな西洋人も、言葉を失って頭を抱えてしまうであろう。

ここでいう文学とは、純文学のことである。つまり、“多目的”=multi-purposeの意味を履き違えた異形の不倫というよりは、単にお互いが、“もよおして遊ぶ”キュートなフェティシズムの乱遊に興じていたに過ぎなかったのではなかったか。この性癖には、近世のインテリジェンスな西洋人も、言葉を失って頭を抱えてしまうであろう。

不倫。あちらこちらの小学生がついつい、学校でこんな不謹慎な話題を持ち出しかねなかった。「あのさ、多目的トイレでフリンって、結局、トイレで何すんの?」――。彼らは思春期の余りある好奇心をたえずくすぐられている。性欲の快楽に関する疑問に、半ば騒然とする心持ちを抑えつつも、おもむろに図書室へ行って、厳かに古びた国語辞書を手に取るに違いないのであった。また知性ある女子は、そんな男子の興味本位な話題にはつゆほども関心を示さないふりをしつつ、家に帰ってから、その漠然としたモヤモヤ感を払拭しなければならなかった。その最適な所作として、自身の勉強机の隅に置かれた国語辞書(誕生日に買ってもらったりしたことを思い出しつつ)を、開くであろう。――フリン。そこにははっきりとこう記されているのだ。

《既婚者が、別の相手と性的関係を結ぶこと。【類】密通・姦通・不義・浮気》

(三省堂『現代新国語辞典』第六版より引用)

考えてみれば、不倫とは、えげつないものである。とかく芸能人は、どこへ行っても顔が知られてしまう。ゆえに、地下駐車場の“多目的トイレ”という、比較的人目につきにくく、優雅なフェティシズムの表現場所としては、最高な空間をリザーブした、ということになる。しかしながら、心がゆたかで快活な少年少女らは、それ以上の想像を避けるであろう。というより、辞書のフリンの、その左隣に書かれてある「プリン」に目がゆき、なんのこっちゃない、フリンについてはすっかり忘却してしまうのであった。

フリンよりもプリン。そうなると、もうプリンのことで頭がいっぱいになる。ちなみにプリンとは、

フリンよりもプリン。そうなると、もうプリンのことで頭がいっぱいになる。ちなみにプリンとは、

《プディングの変化。卵・牛乳・砂糖・香料などをまぜ、型に入れて蒸した、やわらかい菓子》

(三省堂『現代新国語辞典』第六版より引用)

§

魅力的な洋菓子に出合うと、めっぽう心がうきうきとしてしまう。大人になると、陰でこっそり、美味しい食べ物を独占することが可能となる。だから大人は羨ましがられる。誰にも告げない、独り占めの快楽。私もどちらかというと心がゆたかな方なので、しかも快活な少年性を多分に帯びているので、頭の中はプリンのことで満ち溢れていくのである。プリン、プリン、プリン…。

プリンがプディング(pudding)の変化だと私が初めて知ったのは、中学生の頃だった。ブティックのハウスマヌカンがなにゆえに世間で話題になったかというと、その頃、“やや”という歌手が歌った「夜霧のハウスマヌカン」(作詞はいとうせいこうと李秀元、作曲は柵部陽一)がヒットして流行ったからである。そのブティックという言葉の響きと、まだ聴き慣れていなかったプディングという言葉の響きが、どこか似ている――と思って調べたら、プディングとは、プリンのことだと知った。さらに諒解したのは、ブティックとプリンとは、なんの脈略も関連性もないということであった。

プリンと言えば、何と言っても子供の頃の、グリコの“プッチンプリン”がその代表格であり、今もその王道は破られていないと確信する。プッチンプディングではなく、あくまで“プッチンプリン”であることが重要なのであって、日本人が西洋の菓子を真似て作ると、どうも最初は気恥ずかしさが込み上げてくるらしく、幕末の頃、当の西洋人から「その作り方と味は、本物のプディングではないよ」と言われ笑われてしまうのではないか、と危惧したのか、「いやこれは西洋人さん、プディングではなく、プディング風プリンなんです」と言い訳できる余地を残したのだった。むろん、事実は知らない――。

ただし、日本の文献上初めてプディングが登場するのは、大政奉還の5年後の1872年(明治5年)の『西洋料理通』(編纂は仮名垣魯文)だったという。横浜あたりで英国風のカスタード・プリンの洋菓子が評判になっていたのであろうか(今も横浜の生プリンは有名だが)。ともかく日本人は、プディンでもプデンでもなく、プリンと聞こえた(ふりをして)可愛らしい言い回しを選んだ。

§

『西洋料理通』からちょうど100年、グリコの“プッチンプリン”は世に誕生する。私が生まれた年(1972年)の7月に発売開始されたらしい。こうして振り返ると、幕末・明治期のプディングもさることながら、“プッチンプリン”の歴史は、案外古いもので驚く。ちなみに、小学校の給食で“プッチンプリン”が出たためしはない。給食では、あまり大手のメーカーは登場しないのだ。が、年に一度、給食の献立に特別な計らいで登場した、生クリーム(またはバタークリーム)のショートケーキの扱われ方とほぼ同等、プリンは、子供達のあいだではなかなか珍重されるべきデザート――という感覚が、少なくとも私が子供だった時代にはあった。

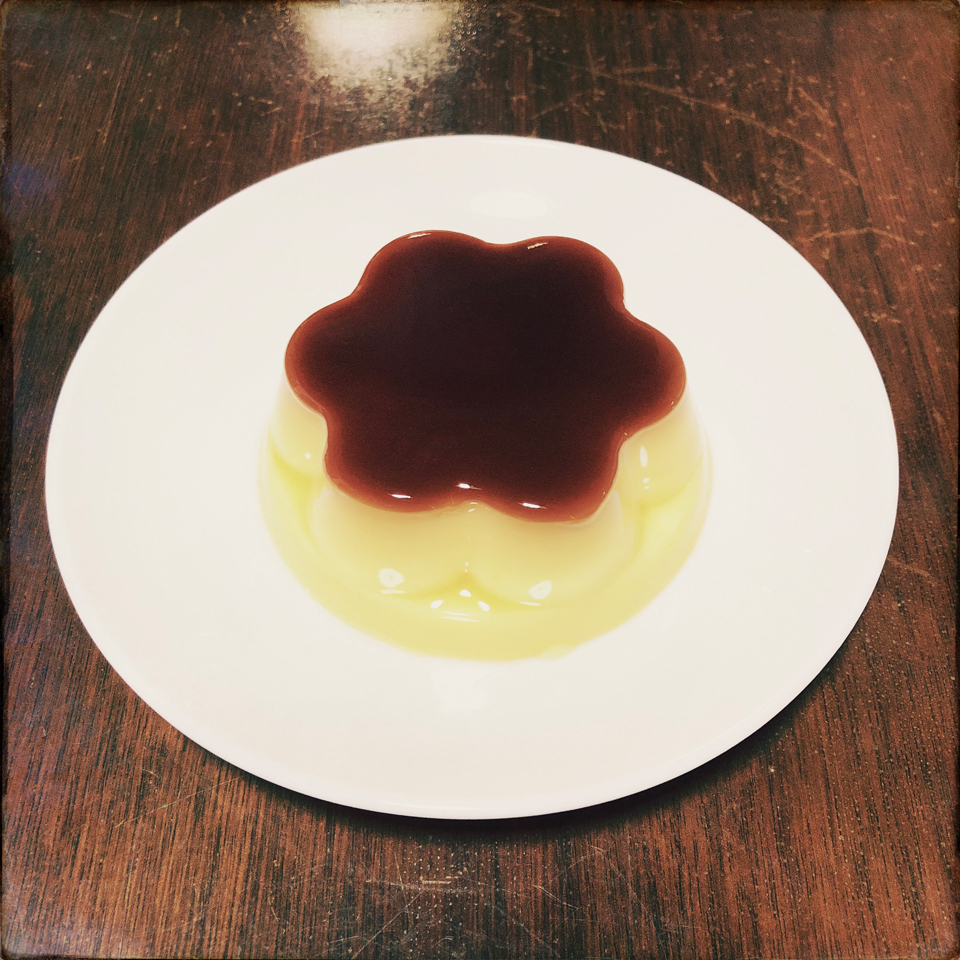

当然、想像するだけにとどまらず、大人になってもプリンが食べたくなる。プディンでもプデンでも、プッチンでもプチンでも何でも構わないから、カスタード・プリン、すなわち卵と牛乳と砂糖で固めたものが食べたくなる。欲を言うと、目の前のプリンのてっぺんあるいは底で、凝固する暗茶色のカラメルソースがしかと傍観できれば、それ以上の快楽は何も求めたりはしない。

9年ほど前、当ブログ「クリスマス・プディングの話」でクリスマス・プディング(Christmas Pudding)について書いたことがあった。クリスマス・プディングは、英国の家庭料理である。ただし、カスタード・プリンのようなものではない。

かつて経済学者であった小泉信三という貴族人の、若い頃のおびただしい日記の数々が記されている『青年小泉信三の日記』(慶應義塾大学出版会)には、「倫敦日記」というものがあり、そこに、たった一行だけ、クリスマス・プディングが登場する。大正元年(1912年)12月25日の日記に、こうある。

《飯は午後一時半である。小さなテーブルに十人並んで着くのである。まず型通り七面鳥の蒸焼を食う。それからクリスマス・プディングでブランデーをかけて火をつけて食うのである》

(『青年小泉信三の日記』の「倫敦日記」より引用)

クリスマス・プディングの他、その居候先の午後の食卓では、ミンスパイも出されていた。が、若き小泉青年は、《何れもうまくはない》と拒絶したように述べて気分を害している。クリスマス・プディングは、ナッツ類やドライフルーツなどを小麦粉、バター、卵、砂糖と混ぜ、ラム酒やブランデーなどの香り高い蒸留酒で風味をつけ、とにかく混ぜて捏ねて練って固めたものであり、“プッチンプリン”のような可愛らしい華奢なものではなかった。今日の英国のクリスマスでも、クリスマス・プディングなるものを食べる風習はあるようだ。

クリスマス・プディング――。例えば幼児に、おままごとでプリンを公園の砂場で作らせた場合、その水分を含んだ粗い泥を無駄に捏ねて捏ねて捏ねて、固めたならば、クリスマス・プディングのようなものになる。

作り方は簡単で、アンパンマンか何かのキャラが描かれた小さなバケツを用意し、そこにその泥を入れて押し固め、アンパンマンか何かのキャラが描かれたバケツを逆さにして砂場に着地させ、それを持ち上げたら、中の固まった泥は、バケツ型すなわち台形になって荒々しい盛り土が出来る。クリスマス・プディングとは、そんな盛り土なのである。

常々私は、クリスマス・シーズンになると、アンパンマンか何かのキャラが描かれたバケツに泥を入れて固めて作った、英国の盛り土――ではなかったクリスマス・プディングに憧れて仕方がないのだ。今年こそはぜひともクリスマス・プディングを! Let’s eat Christmas pudding this year !! と威勢を上げるのは夏頃までで、冬になるとそんなテンションは藻屑と消えてなくなり、結局ふつうのクリスマスケーキでじゅうぶんじゃん…と開き直るのが関の山であったりする。

§

もはや、全人類がプリンを食べることは必然だと思われた。何故? 理由はなにもない。今はただ単に、カスタード・プリンが食べたいだけなのである。

コンビニで買ってくるのだった。カスタード・プリンを。もう一つ。いやもう一つ。もう誰も、ああいう緊急事態宣言とか、やりたくないんですよっ! みんなで休業もやりたくないでしょ! と声高に誰かが叫んでいる最中、私の眼中はプリンしかなかったのだった。

それは紛れもない事実であった。どうですか皆さん、このカラメルソースの黒光りは! もはや緊急事態並みですよ! と勝手に独りごちる次の瞬間では、プッチンされたプリンの上部がスプーンによってえぐられ、カラメルソースに絡んだカスタードが、おおむね、口腔へと運ばれていったのだった。

よかろう。プリン、プリン、プリン。満足。味については語る必要はないではないか。スマホからは「夜霧のハウスマヌカン」が流れていた。止められる者は誰も居ない。プリン、プリン、プリン…。

それは紛れもない事実であった。どうですか皆さん、このカラメルソースの黒光りは! もはや緊急事態並みですよ! と勝手に独りごちる次の瞬間では、プッチンされたプリンの上部がスプーンによってえぐられ、カラメルソースに絡んだカスタードが、おおむね、口腔へと運ばれていったのだった。

よかろう。プリン、プリン、プリン。満足。味については語る必要はないではないか。スマホからは「夜霧のハウスマヌカン」が流れていた。止められる者は誰も居ない。プリン、プリン、プリン…。

コメント