|

| 【講師・小栗康平監督によるNHK人間講座『映画を見る眼』のテクスト本】 |

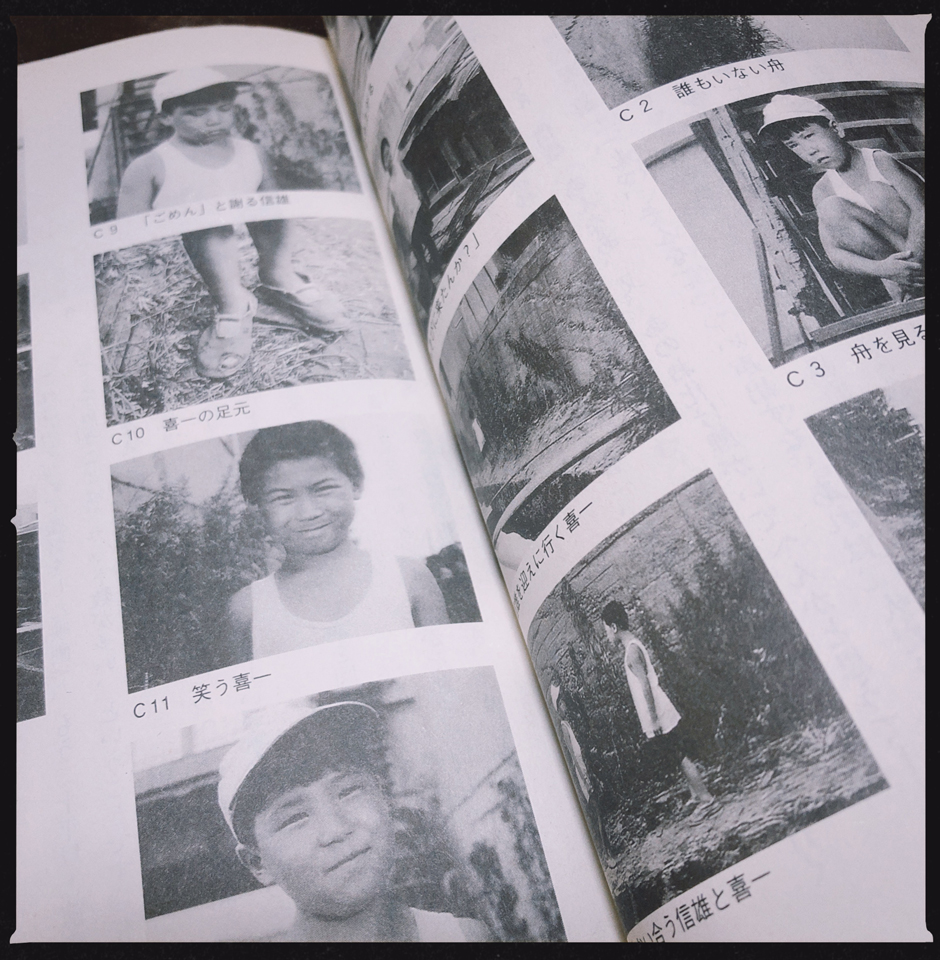

小栗康平監督の映画『泥の河』(1981年、主演は田村高廣、藤田弓子、加賀まりこ、朝原靖貴)を私が初めて観たのは、中学生の時(1985年から87年の間)だったと記憶している。映画館ではなく、テレビ放映で思いがけず鑑賞したのだった。たいへん暗い映画だ――という印象と、“浮舟”で暮らす母子の貧しさの悲しみがやや心に残ったという感じで、そのぼうっとしたイメージが刻まれたまま、この作品に対する淡い想念は、以後(少なくとも20代の頃までは)それ以上膨らみはしなかった。

時を同じくして87年に劇場公開された『螢川』(監督は須川栄三、主演は三國連太郎、十朱幸代、坂詰貴之)は、とても対照的に感動を覚えた。

原作者は「泥の河」と同じ宮本輝である。思春期を迎えた中学生が主人公で、ちょうど自分と同年代の少年が描かれており、感情移入しやすかったのだろう。こちらも決して明るい映画ではなかったが、目の前の青い炎をじっと見つめて退屈しないような、そういう芯の部分での充足があった。――それゆえ、余計に『泥の河』の印象は薄れた。どちらも宮本輝の原作ではあったが、『螢川』はどこか天に向かって湧き上がっていく上昇の映画であり、『泥の河』はまさに泥の中に沈んでいく下降の映画だったのである。

➤「一杯のかけそば」に係わる誤認

私がさらに映画『泥の河』への心証を悪くしたのは、ある勘違いが原因であった。

ちょうど高校生の頃、1989年のことだが、“実話を元にした”童話「一杯のかけそば」が大ブームとなったのである。童話の作者は栗良平――。単純な話である。私はこの作者を小栗康平監督と勘違いしたのだ。“くりりょうへい”と“おぐりこうへい”。この浅はかな誤認は、以後十数年間続いた。

童話「一杯のかけそば」は、当初から胡散臭かった。子供じみた美談をそっくりそのまま絵に描いたような話だったからだ。作者本人曰く、“実話”という触れ込みだったのだが、日常生活の実際的な経済状況からかけ離れている箇所も目立ち、創作ではないかという疑いも投げかけられていた。

しかしながらこの栗氏の童話は、後に映画化された。1992年に劇場公開された映画『一杯のかけそば』である(主演は泉ピン子、鶴見辰吾、渡瀬恒彦)。監督は西河克己。

西河監督といえば、昭和時代の映画産業の、いわゆる“プログラム・ピクチャー”の名手である。山口百恵主演の『伊豆の踊子』や『潮騒』、『春琴抄』などで知られている。しかもちょうどその頃、学生だった私が通っていた東京・上野の千代田学園の、芸術課程における映画製作の講師もなされていて、私自身は監督と面識がなかったにせよ、おそらく校内のどこかで見かけたか、すれ違っていた可能性がある。

映画の出来不出来は別にして、栗氏の実生活のスキャンダルが週刊誌などで取り沙汰され、「一杯のかけそば」に関する美談の話題は、一切合切下火となった経緯がある。私自身は依然として、この作者が“おぐりこうへい”監督であると勘違いし続けたまま、2000年代を迎えた。そうして久方ぶりに映画『泥の河』の記憶を呼び起こしてくれたのが、テレビで見たNHK人間講座「映画を見る眼~映像の文体を考える」(2003年6月~7月放送)だったのである。

➤疑念を抱きながら見た「映画を見る眼」

当時私は、デジタルシネマ用のカムコーダーが比較的手に届きやすくなったのをきっかけに、インディペンデントの映画を創ってみたいと躍起になっていた。そうしたことが加味されて、NHK人間講座「映画を見る眼~映像の文体を考える」の放送を食い入るように見たのだった。ちなみに、今もその講座テクストは私の手元にある。これを加筆・再編修した小栗氏の単行本『映画を見る眼』が、NHK出版から刊行されている。

《カメラ位置、場と光、せりふの間、ナラティブ……映画を形づくる要素をていねいに追っていくことで、見る楽しさはいっそう膨らむ。「泥の河」「眠る男」の監督が、映画世界への新たな接し方を探る》

(NHK人間講座『映画を見る眼~映像の文体を考える』テクストより引用)

“浮舟”は、“屋形船”であった――。あの頃不問に付した感の強い美談の童話「一杯のかけそば」の作者が、このような映画製作について理知的に語り尽くすとは、とても信じられなかった。いったいこれはどういうことなのだ――という私自身の困惑は消えぬまま、講座を見終えたことが悔しい。今から考えれば、本当に馬鹿馬鹿しいことであった。学生時代に“くりりょうへい”と“おぐりこうへい”を誤認したために、それ以降、小栗康平監督に対する認識を取り違えたわけである。直接的には、映画『泥の河』に対する個人的批評の微細な――それでいて諸悪の根源である――疑念を拭い去ることができなかったのだから。

ここまでは私自身の、事実誤認にまつわる話である。この愚かな私の瑣末については、ここでやめにしたいと考える。と同時に、小栗氏にはたいへん申し訳ない内容であったことをお詫びしたい――。

そうして振り返って2000年代半ば、誤認であることにようやく気づいた私は、あらためて中学生の時に初めて観た『泥の河』という作品との邂逅について、巡りめぐって想ったのだった。そしてその後、書棚の隅に埋もれていたNHK人間講座『映画を見る眼~映像の文体を考える』のテクスト本を読み返したわけである。

たいへん長い前置きで恐縮するのだけれど、小栗監督のことを書くには、どうしてもこのお詫びと釈明の前置きが必要だと思った。

次回、映画『泥の河』のことについて書く。そしてNHK人間講座「映画を見る眼~映像の文体を考える」における監督ご自身の見解では、この映画の文体をどのようにとらえていたかについても書き述べてみたい。

コメント