|

| 【昨今ではたいへん偽物が出回っているが、このアバクロのカタログは本物です】 |

伊丹十三氏の『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫)との縁はまだ日が浅い。本来ならば、開高健氏の書物と同様、旅のお供に持参して、新幹線で京都へ向かう窓際にて読めば、いかにこれが最適なエッセイ集であるか堪能できる。しかし今、「マスクはパンツだ」と叫ばれるご時世だ。パンツを口にしたまま、この本を列車内で読みたくない。もうしばらく旅の体現の猶予をいただきたいのである。

先日、アバクロンビー&フィッチ通称アバクロ(Abercrombie & Fitch)のコートの古着を出してきて眺め、さて今冬はこれを着ようかしらんと思案しているところで偶然、『ヨーロッパ退屈日記』を読んで、正装推奨の話に出くわした。これにより、いささか気分を害し、何を言っているんだ伊丹氏は――と内憤したのも束の間、好みとしては十分受容でき、かつアバクロは“正装ではない”にせよ、カジュアルのトラディショナルをうまい具合に包摂した一流の老舗ブランドではないか(しかも建国以来のアメリカらしい風情が感じられる)と考えがまとまりつつあったので、これを本題としてみたくなった。

|

| 【伊丹十三著『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫)】 |

正装の快感

英国人の正統派の気風を慮ったエッセイが、『ヨーロッパ退屈日記』の醍醐味である。山口瞳氏は、この伊丹氏の、言わば産業革命以降のヨーロッパ人を多少皮肉った軽妙洒脱なエッセイ集について、《中学生・高校生に読まれることを希望する。汚れてしまった大人たちではもう遅いのである》と奨めている。また、その対象物への批評精神が、本格的個性的であることも素直に認めていた。

そうした随筆を書き残した伊丹氏の顕著な姿勢が、エッセイ「正装の快感」によく表れている。

伊丹氏が雑誌『LIFE』の、ボクシングのヨーロッパ・ウェルター級タイトルマッチのスナップを見て思わず感心したという話。観客が皆、タクシード(tuxedo)を着ていたのだそうだ。《このように、個人に格式を強制してくる社会というのは、嬉しい存在ではないか。日本とは逆である。日本では、個人が社会に格式を要求せざるを得ない》。伊丹氏はそんなふうに飄々と呟く。

正装するのは、嬉しいことだとも述べている。《汽車の中のステテコ姿を擁護する人がいるが、彼など、正装した時の精神的な爽やかさを知らぬものとしか考えられないのである》――。今やステテコは、ユニクロなどでカジュアルな若者向けのステテコに変貌を遂げていたりするので、現代の読者が字面だけで想像しただけでは何のことか分からないと思うが、昭和の40年代頃、いわゆるそれは「グンゼの肌着用ステテコを穿いた乗客」というふうに想像するのが正しい。

家を一歩出た時のちょっとした気構えとして、普段着というのとは別に、遠出をする時の服装=“余所行き”の服装(決して正装ではない)というのが、かつて存在した。

そういうのは今でもあるでしょう――と思い込んでいるのは私だけか。あるいはまだ令和の時代にも、“余所行き”という概念が存在するのだろうか。

例えば親が、日曜日に子どもを上野動物園に連れて行こうという時、子どもの服装をお洒落な上着、お洒落なズボン、お洒落な帽子といった“余所行き”にめかし込んだ時代があった。つまり昔は、タンスの中に普段着とは別の、“余所行き”用のお洒落な衣服を、それなりにしまいこんでいたということだ。むろんこの文化は大人もしかり。ならば、汽車のステテコ姿は何なのか――というのを、伊丹氏は柔らかく、羽毛のような肌触りの言い回しで紛糾したわけである。

夜、レストランや劇場、クラブへ行く時に正装せねばならぬというマナーなり心持ちの時に、どういう意味があるか、ということを伊丹氏は述べる。《多分、服装に関する考え方が、正装というものを軸にして、一つの纏まりを見せ始めるだろう。正装が服装の中心になるということは、当り前のようでいながら、日本においては画期的なことなのである》。

『広辞苑』によるとタクシード(タキシード)は、19世紀末、ニューヨーク州のタキシードパーク地方のクラブの会員たちが着始めたのが由来とある。概して貸衣装で間に合わせる人が多かったと、伊丹氏は述べる。正装は高貴な品格が漂うが、見方によれば尖った個性を埋没させ、ひどく画一的な社交辞令というふうにも理解できる。

|

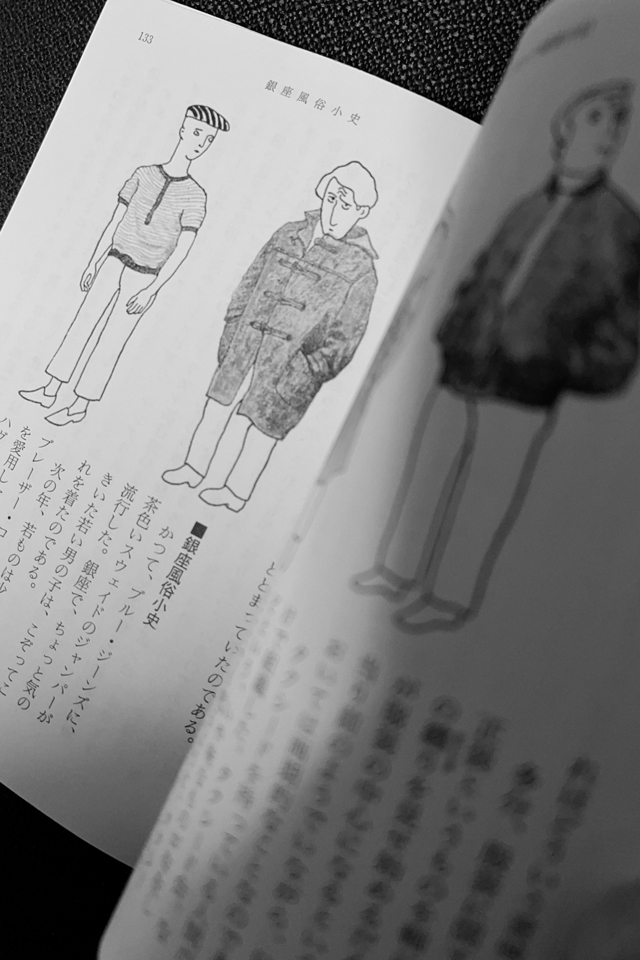

| 【このイラストは当然ながら伊丹氏が描いたもの】 |

銀座風俗小史

さらに伊丹氏は、エッセイ「銀座風俗小史」で、都会の若者たちの服装をあしらい、先例に倣って正装礼讃を掲げ、自分自身のタクシードを作ることを奨めている。

伊丹氏がここで、皮肉を込めて書き記した都会の若者たちの服装こそが、今となっては私にとって、“ニュー・トラディショナル”のお洒落な服装であると着目するに至ったものなのだ。まさにそれは、銀座の風俗を表したもの。伊丹氏はまず、《かつて、ブルー・ジーンズに、茶色いスウェイドのジャンパーが流行した》と説く。

それが翌年には、ブレーザー・コートや赤いシャツの愛用と変貌し、ハヴァ・タンパという葉巻をふかした赤シャツの男などが現れたという。ダスター・コートはトレンチ・コートに変わり、靴下は白の木綿、裏革のブーツが流行る。冬にはダッフル・コートが流行り、白い靴下が黒やグレイに変わり、サングラスは茶色に。やがて自動車の急増でズボンがラッパ型になる。

皮のコートが流行り始め、アイヴィ・ルックが台頭。《横縞のシャツ、白いズボン、素足にブーツといったスタイルが編み出され、ズボンは、ますますラッパ型になり、かつ裾が短くなってきた》。

このように、銀座界隈の若者のカジュアル・ウェアは、めまぐるしく流行(着飾りの創作・作為)の変化を遂げていくのだが、赤シャツなどに、服装の中心を占領させておいてはいけない、「お洒落」というインチキ臭い言葉より、身嗜み(身だしなみ)を大切にしよう――というのが伊丹氏の本意であった。若者というのは、常日頃、内心我が物顔で新しいものの先端に依存していたいものなのだが、こと服装に関しては、いくらやっても上には上がある、と伊丹氏は怪訝を払拭させた物言いで、果断に述べてしまっている。

|

| 【アバクロのカタログの中のローライズ・ジーンズ】 |

アバクロイズムを逍遙する

伊丹氏は「銀座風俗小史」のエッセイの結びに、ケスウィックというイングランド銀行の大金持ちのエピソードを語って啓蒙しているが、ここではその話を割愛する。

果たして今、若者が夜のレストランやクラブへ通うために、自分に合った正装をわざわざこしらえるだろうか、そうした正装への気構えなり豊かさなりが具わっているだろうか――といえば、残念ながら時代は、逆行してそうなっていない。

この場合の逆行は、少々意味合いが違う。若者に限らず、社会人全般として、めかし込むことへの貪欲さ、経済的な豊かさ、美への追求、新しいものへの関心度といったお洒落を推し量る総合的な座標は低く見積もられる一方で、この点において日本は、文明国として二流か三流に落ちぶれてきているのではないかと私は不安に思う。

ところで、カジュアルの名ブランドであるアバクロが、かつて多様性にはらむ問題行動でぴしゃりとやられたのは、まっとうな社会的批判の結晶による一幕であった。そうしたこともあり、アバクロ公式ウェブサイトの会社情報には、「Diversity & Inclusion」(https://corporate.abercrombie.com/af-cares/diversity)のポリシーの文言が掲載されている。

《We are committed to embracing diversity and inclusion at Abercrombie & Fitch Co. Creating an inclusive atmosphere and experience for our customers and associates, across our global organization, is a top priority for our brands》

私たちアバクロンビー&フィッチ社では、“多様性と一体性”を受け入れることに取り組んでいます。私たちのグローバルな組織全体で、包摂的な雰囲気と経験を創造していくことは、ブランドの最優先事項です――といったことが記されている。

カジュアル・ウェアのメーカーにも正統性というものがある。生地は丈夫です、洗っても色落ちしません云々だけが喧伝されるカジュアル・ウェアは、それが売れる売れないは別にして、文化的水準とはかけ離れた別個のビジネスと言っていい。

転じてアバクロは、古き良きアメリカ文化の滴る行動派のためのカジュアル・ウェア・メーカーであり、まさしくそのカジュアルの正統派である。正統であることは、その者として、正統でないとレッテルを貼り他者を排除することに非ず、文化人の驕りを一切棄てることに意義がある。多様とは、決して「束ねる」ことではなく、多種多様な価値に対してそれ自体が光り輝いているものなのだから、そのままそっくり、寄り添うだけでいいのである。

服装のFormal & Casual(フォーマルとカジュアル)について、まず基本はフォーマルなのだということを、伊丹氏は繰り返し論じている。お洒落の面白さにかまけて、身だしなみをおろそかにする事なかれ、というのが英国人的な解釈なのだろう。

それに対してアメリカ文化は、まさに英国人的な発想のカウンター・カルチャーとなっていて、その一例が、アバクロンビー&フィッチであることを私は述べた。しかしそうであっても、お洒落よりまず身だしなみ、というのは、英国だろうが米国だろうが、むろん日本であろうが、同じはずなのだ。この気構えを忘れないようにしながら、頭の片隅にしまっておきたいと思う。

続いて「伊丹十三の『ヨーロッパ退屈日記』からトーキョー・ビートルズのこと」はこちら。

コメント