|

| 【伴田良輔著『眼の楽園』(河出書房新社)】 |

伴田良輔氏のフェティッシュなセクシュアル・フォトグラフィー&エッセイ集『愛の千里眼』(河出書房新社)を初めて読んだ、20歳そこそこの学生の身だったあの頃が、ひどく懐かしい。東京・上野の母校に程近い、下谷界隈の書店でこの本を発見した話は、当ブログ「『震える盆栽』を読んだ頃」を読んでいただけるとありがたい。以後、数十年にわたって伴田氏の著作物は『愛の千里眼』以外、読むことを禁忌としていた私は、2015年あたりを境に解禁し、名著『奇妙な本棚』(芸文社)に没入するを良し――としている。

そしてここに、これまたフェティッシュの最右翼とも思える著書『眼の楽園』(河出書房新社)を愛読書として加えたい。

『眼の楽園』は1992年刊で、86年12月から88年の2月に雑誌『BRUTUS』(マガジンハウス)で掲載されていた寄稿「眼の楽園」などを主に編輯したものであり、その内容は、コケティッシュな伴田氏の生活圏における、あらゆるビジュアル、噂、謎、外連味のない考察――といったところに主眼を置き、その全てをエロス化して再構築した大胆な――まさに『BRUTUS』的な――試みである。決して上品とは言えないものばかりであるが、下等とも思えぬテーマが散逸しており、個人的には背きがたい本であると位置づけている。

|

| 【伴田氏が京都と銀座で発見したマイブリッジ的写真?】 |

『社交と礼儀』の連続写真

『眼の楽園』は、伴田氏個人の、日記形式に拠ったエッセイとなっている(ご本人はこれを“奇妙なスクラップ・ダイアリー”と称している)。ただし、「1986年11月――88年2月」という大まかな括りがあるものの、細かい日付は無く、全て「×月×日」で省略されている。

仮にここに日付が仔細に掲載されていたとしても、エッセイの内容からして、たいした意味はないだろう。作家の日記形式の作品で私が思い出すのは、永井荷風の『断腸亭日乗』である。それと比較しようが何だろうが、伴田氏のポテンシャルは、あくまで世俗における性物学的あるいは聖物学的見地――厳密に言うと、これらに対する強度の関心と媚笑――なのであって、作家自身の生態の時間軸を客観的に洗い出したところで、ほとんど意味はない。稀にみる、伴田良輔というヴィジュアリズム文芸の作家は、少々俗気を含んだ小市民的空間にぷかぷかと浮いていてくれさえすればいいのだ。

さて、「やりたい放題」の稿の×月×日。この日、伴田氏は『社交と礼儀』という本を見たという。

《おじぎや正座の2方向撮影による解説あり。このユーモアにはマイブリッジの3方向同時連続撮影もシノラマもかないまへん。考えてみれば、FFETFによる一物件多方向同時撮影の時代なんやなあ》

(伴田良輔『眼の楽園』「やりたい放題」より引用)

私にとっては、もうこの短い文章だけでじゅうぶん楽しめるのである。

『社交と礼儀 正しい社交の心得と実際』は、1980年に研秀出版から出版された『新女性百科』全15巻のうちの第1巻にあたる。他巻では、例えば手紙の書き方であるとか、家庭医学、結婚生活、妊娠・出産・育児といった女性の生活に係わるテーマが組まれており、第1巻の巻題がいきなり、“社交と礼儀”というのも、昭和時代において通念とされてきた、いわゆる女性の「家庭婦人」的在り方の押しつけがましい空気が、なんとなく読めてしまう。

こうした百科事典の存在から、昭和の古めかしい社会構造が透けて見えてくるのだが、既に80年代半ばを過ぎた頃に、伴田氏はどういう理由か知らないが、この本を手に取り、寡黙に媚笑したに違いない。――おそらく、なぜ同じ研秀出版から“新男性百科”なるものが出ていないのか、伴田氏は首を傾げたのではなかったか。もし、その男性版の第1巻を出版するのであれば当然、巻題は「暴力と無作法」であろう。

そうした想像はともかく、×月×日、伴田氏は『社交と礼儀 正しい社交の心得と実際』を読んだ。そこで、おじぎや正座の写真を見たのだった。この本の編集者は、正しいおじぎや正座の仕方を指導すべく、わかりやすい写真を掲載しようとした結果、それが2方向撮影という手法だったのではないか。

――幸運にも私は、この本の中身のごく一部を見ることができた。そこには、「階段の昇り降り」と「襖の開け方」という着物を着た女性の所作の連続写真があって、なるほど、これはマイブリッジの連続写真だなと思った。ちなみに、伴田氏が『眼の楽園』に掲載した2つのスクラップ写真――「京都で見つけたマイブリッジ」と「銀座のラーメン屋さんのマイブリッジ的看板」は、どちらも全然マイブリッジ――ではない。

|

| 【エドワード・マイブリッジによる人体の動きの研究写真】 |

マイブリッジの3方向同時連続撮影

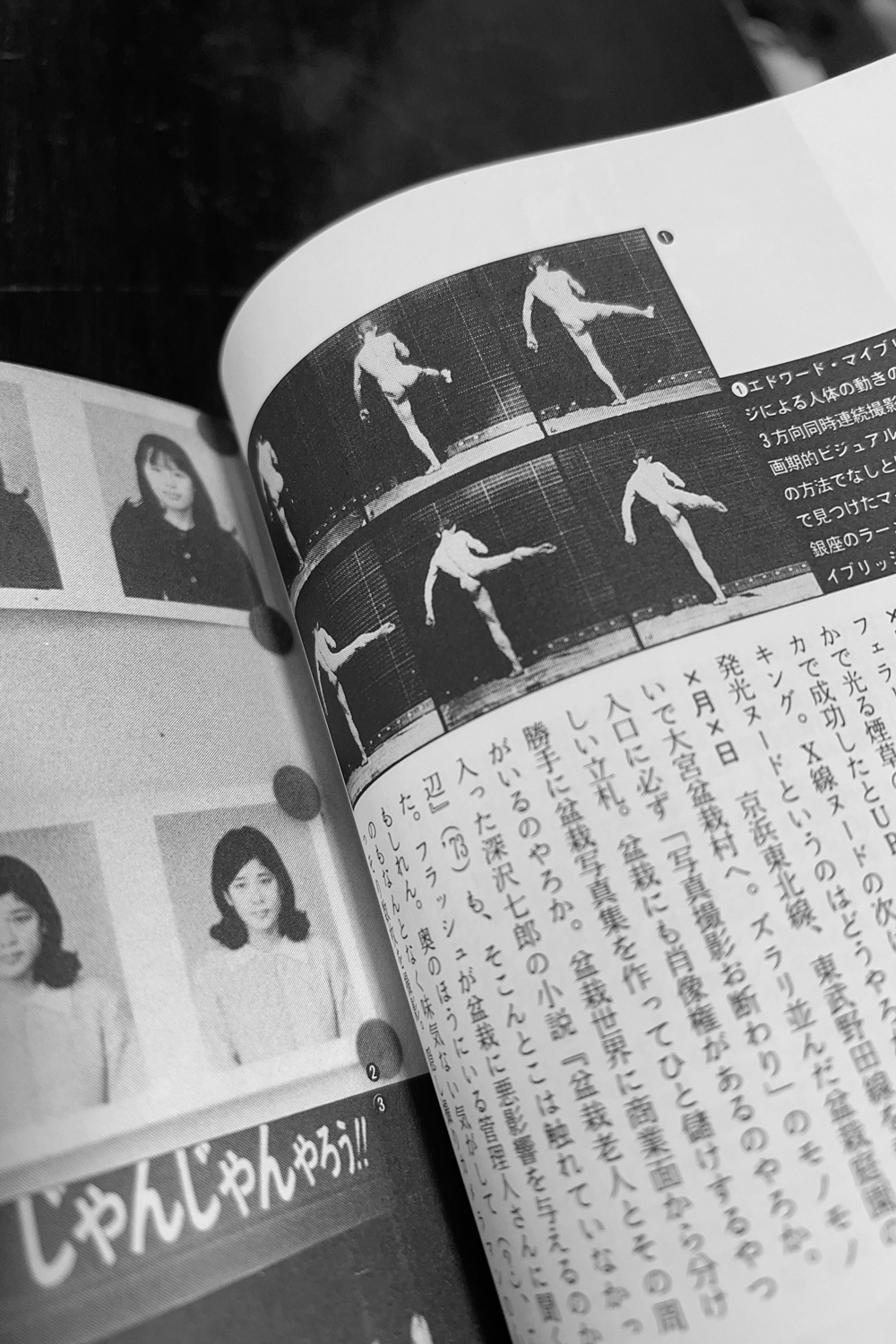

私が初めてマイブリッジの連続写真を見たのは、もう20年以上昔、ウィリアム・A・ユーイング(William A. Ewing)の著書『THE BODY』(美術出版社)である。この本の「探査」という章に、イギリスの写真家エドワード・マイブリッジ(Eadweard Muybridge)の「驚いて走り去る姿」(1887年)が掲載されていた。これはもう有名な「アニマル・ロコモーション」(“Human and Animal Locomotion Photographs”)の作品群のうちの一つだ。

1885年8月2日付の「フィラデルフィア・タイムズ」にマイブリッジの撮影手法に係わる記述がある。

《その写真は、それぞれの器具に12枚のレンズがとりつけられた3台の撮影装置によって撮影される。これらの装置はそれぞれ正しい角度で設置され――すべての焦点が一つの被写体に合わせてある。研究中のモデルなり物体なりが撮影されると、36枚のネガができあがり――異なる3箇所の視点によって筋肉の動きの位相が(描写される)――このようにして、どんな速度であっても、人や動物の動きが隅々まで記録されるのである》

(ウィリアム・A・ユーイング著『THE BODY』の「探査」、「フィラデルフィア・タイムズ」より引用)

伴田氏は、自身が編修した本『別冊宝島217 [図説]20世紀の性表現』(宝島社)の中で、マイブリッジの連続写真について少々詳しく執筆している。1887年の「アニマル・ロコモーション」の7年後、マイブリッジはさらに人体(裸体)の動きを本格的に撮り始めた。それは伴田氏が述べるに、《ダンスする女、水を汲む女、ハイハイする子ども、走る男、取っ組み合いをする男》など――。衝撃的な事件だったとも述べている。

それまで大衆には、絵画的表現に寄り添いながら「裸体」が許容され、ある種の寓意によって肯定(=意識化)されていたものが、マイブリッジの「裸体」の連続写真が突如としてあらわれ、それまでの秩序を壊し、絵画的表現とは何のつながりも脈略もない、性器がむき出しになった老若男女の「裸体」による、人体運動の科学的な視点がこの時発見された。これが衝撃的ではないとすれば嘘になるだろう。まぎれもなく、写真技術の画期的な事件であった。

マイブリッジによって発明された撮影手法は、瞬く間に好事家に参与され、似たような連続写真が世界に出回った。私が先述の本で初めて見た、マイブリッジの「驚いて走り去る姿」の写真の右隣には、アルベール・ロンド(Albert Londe)の「上腕のゆっくりした回転運動」(1890年頃)という、裸体男性が左腕をぐるぐると回している連続写真があり、うっかりすると、これもマイブリッジが撮影した写真だと誤解、混同してしまいそうである。ロンドの師である生理学者のエティエンヌ=ジュール・マレ(Etienne Jules Marey)の「ジャンプ」(1883年)は、裸体男性の幅跳びのジャンプをとらえた連続写真で有名であるが、多重露光による連続写真となっており、その美しさ、艶めかしさからいって、こちらの方が写真的芸術点は高いと思われる。

マイブリッジが初期におこなった、動物を被写体にした連続撮影の頃は、湿板写真による連続撮影であった。以後、こうした一連の写真技術がより進歩を遂げ、エジソンのキネトスコープを発明するきっかけとなり、リュミエール兄弟が1895年にシネマトグラフを発表――の功績につながっていく。

コメント