|

| 【「性書・性文献の読み方 女のテッペンから爪先まで」】 |

鈴木清順監督の映画、“(大正)浪漫三部作”と称された『ツィゴイネルワイゼン』『陽炎座』『夢二』を心から堪能するべく、セクシュアルな教養を身につけるため、方々から連関した知識を掻き集めている次第である。

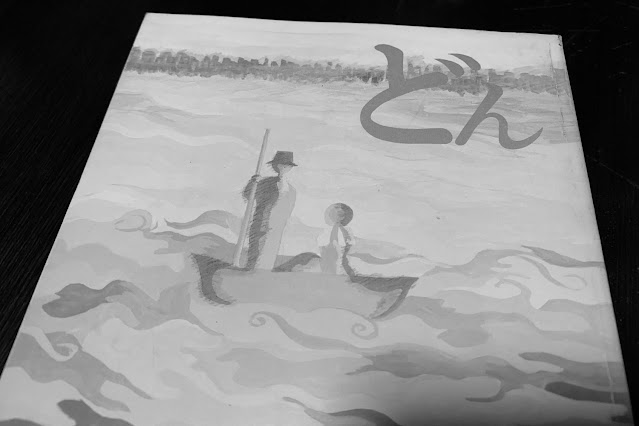

第1弾でお伝えした「性のクロスワードパズル」を開発した梅田晴夫氏の名著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』(KKベストセラーズ/1974年初版)には、もう一つ、とくに刮目しておきたい知識がその古書の中に温存されたままになっていたので、これについて掘り起こしてみたい。ただし、今回は少々短めにまとめることにする。

島津家の性訓書?

『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』に、多少露骨なタイトルながら、「性的人間の愉しみ●SEX短小事典」という章がある。

その副題が、「性書・性文献の読み方 女のテッペンから爪先まで」となっていて、性関連の古典的な文献から、エッセンシャルなテクストやキーワードをピックアップしたページとなっていて、これはまことに興味深い。私自身、“性書”と聞いて第一に思い出すのが、古代インドの“カーマスートラ”(愛欲の経典)の文献である。が、第一に思い出す反面、中味についてはほとんど詳しく知らない。古今東西の厖大な“性書”に関して、一般人の教養や知識は残念ながら、全く追いついていないものなのではないだろうか。

梅田氏は、こんなことを述べている。

《性及び性器》に関心を持つことは、《わが国では今日依然としてそれはタブーであり、それを公然とすることは禁じられてもいるし、また一般に躊躇されているのが現状である》。冒頭でわざわざこんな断りを入れるくらいに、日本人の性に対する知識は追いついていないのが現状で、初版が出た昭和49年当時において、今よりもはるかにそれは恥ずかしいもの、タブーであるという風潮があったと考えられる。

さらに、こうも述べている。

――ローマのヴァチカン図書館には25,000冊にのぼる性文献があり、プリントも100,000種所蔵されている。英国の大英図書館には20,000冊。キンゼイ報告で知られるアメリカのインディアナ大学の性研究所には、15,000冊の文献が蒐集されている――。

この梅田氏の説明における具体的な数字は、いったいどこで調べ上げられたのであろうか。思わず私は唸ってしまったほど感動した。そして氏が、ここからいったい何を導きだそうとしているのか、読者の興味を惹きつける文章の巧みな構築とセンスに、深く唸る以外にないのであった。

|

| 【梅田晴夫著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』】 |

ところで、江戸期の島津家の文書に、次のような“性訓書”があるという。

《殿御の閨に入り給うときは、必ず恥をふくみて静に入り、殿御、興に乗じ種々なぶり給うことあれば、あらあらしくこれを拒み給はば情を失ふをもて、只々殿御の胸に顔をさしあてじっと抱きつつ、こしなどあまりうごかし給ふべからず。又、如何にここちよくたまりかね候までになりたりとも、たわけなる事を言い、又は自ら進んで口を吸い或はとりはずしたる声など出し給ふべからず。又かきょうに入り給えば、殿御より先か又は同時かに入り給うべし。殿御まずかきょうに入り給えば如何に溢るるともこらえて殿御の措き給う時に止め給ふべし》

(梅田晴夫著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』より引用)

性生活の機微にたいへん詳しい、その手の著述の大家である医学博士・奈良林祥先生もこれには驚くに違いない。

《如何にここちよくたまりかね候までになりたりとも、たわけなる事を言い、又は自ら進んで口を吸い或はとりはずしたる声など出し給ふべからず》――。要するにこれは、ベッドにおける淑女へのセックス指南ではないか。

しかし、現代の、いわゆる男女対等のセックス指南とは著しく違う――ことは、言うまでもない。あくまで淑やかに、静謐に、殿御つまり夫のしたいセックスに寄り添いなさい、といったふうであり、極端に言えば、旧時代の封建的な貴族の価値観に拠ったセックスであるから、現代の一般人女性への指南には、とうていなり得ないであろう。夫に対し、誠心誠意、その気分を損ねることなく、慎み深く、控えめを演じながらセックスに付き合う妻としての、丸秘の心得。まさに名の通り、性訓書なのである。

梅田氏はこれを、江戸時代の島津家の文書――としていた。

私もてっきり、その筋のものであると、認識していた。ところがネット上で、これと瓜二つの文言が検索され、そこには別の出所として――乃木将軍の妻であった乃木静子の「母の訓」として――認知されているようなのである。

いったいこれはどういうことなのか。

ネットでは、ある方の――政治的にかなり右翼的で憲法改正論者であり、夫婦別姓や外国人参政権などの反対をスローガンにしている――個人ブログに、“乃木大将夫人の「母の訓」抄”という題で紹介されていたのを、私は見たのだった。このブログの文章自体は、16年前の2006年7月の投稿文となっていた。

その方はこれを「閏の御慎の事」(※「閨」が正しい字だが、「閏」と打ち間違えている)という見出しで括り、次のような文章を引用していた。

《色は柔らかくして恥ずかしき内に味あるものにて、恥かしき面色ある程情深くなり申候故に殿御閨入り給ふ時は、必ず恥を含みて静かに入り、殿御より興に乗じて種々嬲り給ふことありとも 荒々しく之を拒むは情を失ふを以て、只々殿御の胸に顔を差入れて恥ずかしく思ひ給ふべし》

(ブログ「日本再生ネットワーク 厳選ニュース」から「乃木大将夫人の「母の訓」抄」より引用)

これ以外にも文章が続いて、梅田氏の引用よりもはるかに長い、ひとかたまりの訓書となっていた。「朝夕の心得」などというのも付け加えられており、こまかい文章は違っているが、相似点が多いことから、出所の文はどうやら同じものであることが分かる。

ただし、ブログ執筆者のこの方は、どうも文章中、「閨」(ねや)を「閏」(うるう)と、意味のまったく違う字に間違えていることから、この文章の細部には心非ず、あくまで夫に仕える“古風な女性像”の審美性を強調するために、文章を引用した――と考えられ、梅田氏が暗に述べている「性をタブー視しない」江戸時代の島津家の、性訓書の実際という趣旨でのそれとは、かなり引用の目的が違うのである。

乃木大将夫人の「母の訓」

あの文言のかたまりが、乃木将軍(乃木希典)の妻の「母の訓」であることを裏付けているのは、半藤一利著『手紙のなかの日本人』(文春文庫)でとりあげられているからでもあり、私もそれを読んで理解した。

そこでは半藤氏が、『文藝春秋』の編集部員であった昭和37年に、「母の訓」を、特別読み物として雑誌――『文藝春秋』4月号――で扱った記憶について触れている。

乃木大将夫人である静子さんの姪っ子は、《幼少時代から乃木家で育ち、夫人によって実の子のように可愛がられた》という。その姪の柴てるさんが、陸軍大将の大森狷之介(明治28年に耕濤という絵師が、この陸軍大将の勇ましい後ろ姿を画にした作品画がある)に嫁ぐ際、叔母の静子さんから「母の訓」を手渡された――云々の経緯を、先の雑誌の記事として、ノンフィクション作家の末永勝介氏が書いているのだという。

ただし、半藤氏がこの稿の冒頭で紹介した静子夫人の書簡によると、その姪っ子が嫁ぎ先の姑との問題で苦心している際にあれを読むようしたためた、ようになっている。このあたりの相違に関する謎は、よく分からない。

しかしながら静子さんは、あの「母の訓」を、そのなまめかしい内容からか、“女大学”と称して姪っ子さんに伝えていたところに、高貴な人のオブラートの包み方、すなわち品の良さが感じられるのだった。

ちなみに、柴てる(大森てる)さんについては、昭和15年の9月に発行された『主婦之友』(第24巻第9号)に、「肉親の姪が語る乃木大將夫人の想ひ出 陸軍歩兵大佐大森狷之介夫人・大森てる」という記事で紹介されているようである。てるさんが生前の静子さんについて語っている読み物であると思われ、想像を掻き立てれば当然、そこで「母の訓」の話も出ているのではないかと思われる。

半藤氏はその著書の中で、この乃木大将夫人の「母の訓」が、さかのぼって“島津家の性訓書”であったなどということには、全く触れていない。

私はこの点が一番気がかりなのであった。それが本当に“島津家の性訓書”であったのかどうか。

梅田氏はそれを、“島津家の性訓書”としていた。が、現況においてはあれは、乃木大将夫人の「母の訓」と多くの人に受け取られている可能性がある。むろん、それも事実なのだろうが――。

静子さんは安政6年(1859年)に鹿児島藩医の湯地定之、貞子夫妻とのあいだに生まれ、島津家と所縁があることは明白である。想像の中では、一本の線でつながってくるのである。しかし…。私は、梅田氏がそれほどはっきりと、“島津家の性訓書”としている根拠となるものがなんであるのか、実にそれが知りたいのであった。

現時点では――謎のままである。

鈴木清順絡みのトピックは、いったんここで小休止とさせていただく。次回は別の話題に切り替えたい。残る『ツィゴイネルワイゼン』と『陽炎座』の話については、必ず書くことにするので、それまでしばしお待ち願えればと思う。

コメント