|

| 【伴田良輔著『眼の楽園』を開けば、そこには美しい女がいた…】 |

「悪貨は良貨を駆逐する」という言葉がある。グレシャムの法則と、辞書に出ている。

私がこの言葉を知ったのは、司馬遼太郎著『愛蘭土紀行Ⅰ』(朝日新聞社)であった。司馬さんは、学校の英語の授業で、“Bad money drives out good.”を、「悪銭身につかず」と訳して笑われたという。

悪銭とは、勤労以外のもうけ仕事、あるいは博打で得たお金を指す。だが、若き司馬さんは、“drives out”――悪銭は善人を追い出す――と勘違いしたのだった。

グレシャムの法則でいう悪貨とは、悪銭のことではない。品質が悪く、価値が劣る金・銀・銅の貨幣のこと。ヘンリー八世のやとわれ財務顧問でもあったトーマス・グレシャム(Sir Thomas Gresham)が、エリザベス一世に、《陛下、それはさきに陛下が貨幣改鋳をなさったからです。悪貨は良貨を駆逐します》のような進言をしたとされる。司馬さんの悪貨云々の話は、あっけなくこれで終わっている。

通貨として制度上、同価の貨幣であっても、質の高い貨幣(例えば銀よりも金を多く含有)は手放したがらず、質の劣る貨幣(例えば銀よりも銅を多く含有)の方を、ふだんよく使うだろうというところで、グレシャムの法則のことばは、あらゆる人間社会の本質的な合理と不合理が見え隠れする部分をあぶり出しているわけだが、さて、この貨幣の価値の話を、“書籍の本質的な値打ち”に当てはめてみても、通用するであろうか。

例えば、一方に、伴田良輔の稀にみる名著がある。もう一方に、シェイクスピアの美しい装幀の全集本があるとする。あなただったら、どちらの本を売りに出しますか?――。

これに関して私自身は、心情的に、答えに窮するところがある。なぜならば、伴田氏の著書が好きだからだ。単純な思いつきで、彼の本を手放したりはしない。私にとって、それは価値のある本と思っているのだ。

しかしながらごく一般的に、80年代から90年代において、圧倒的に“立ち読み派”の読書愛好家に好まれたであろう伴田氏の名著群について、「悪貨は良貨を駆逐する」の法則ではないが、普及本としての意義は、やはり敷居の高いシェイクスピアの全集本を圧倒的な量で駆逐していたのではあるまいか――という仮説は、じゅうぶんに成り立つかもしれないと思った。これは全くもって、ほくそ笑むような想像の、戯言にすぎないのだが――。

最後尾の警備員

その伴田氏の、稀にみる名著『眼の楽園』(河出書房新社)を久しぶりに開いてみた(前回は「伴田良輔の『臨月のジグソー』」)。

『眼の楽園』。ページをぱらぱらとめくっていると、どうしてもいつも眼についてしまうのが、マレク・アルーア(Malek Alloula)の『THE COLONIAL HAREM』のポストカード写真集の“アルジェの女”であった(ここではあえて画像を割愛する)。

それは、あまりにも見事な上半身の肉体美。その肉体美に反して、彼女のうつろな視線の、あたかもカメラマンを侮蔑しているかのような冷ややかな緊張感が、不謹慎ながらたまらない魅力となっている。まことに恐縮ながら、今回はこれ以上、この“アルジェの女”に関しては、追随しない。

|

| 【“最後尾”のプラカードを持った警備員。これが私の仕事です】 |

ところでもう一つ、どうしても眼についてしまうのが、“最後尾”と筆で書かれたプラカードを手に持つ、ひ弱そうな請負警備員の男性の写真である。

これは、あまりにも唐突な、伴田氏がなんのつもりで撮ったのかわからない、と思われるかもしれない。しかし、伴田氏のテクスト――雑誌『BRUTUS』(マガジンハウス)の1986年12月9日号から88年2月1日号までに連載されていた、「眼の楽園」と題された個人日記――を読むと、その警備員の“最後尾”の意味がわかる。

伴田氏の職場がある、東京・九段下界隈には、九段会館というのがある。

昔、私もプロレス観戦で日本武道館や後楽園ホールを闊歩していたことがあるので、このあたりの昔からの建物はよく知っており、あの二・二六事件でも知られる、荘厳な建築様式の九段会館は、たいへん目立つ建物であった。ちなみにいま、九段会館は、「九段会館テラス」となって昨年秋より再開業している。

伴田氏によると、この九段会館で、「国際AIDSの治療公開講演会」なるものが催されたらしい。以下は、伴田氏のテクストに記されていた、「たばこを買いに出た際」に出くわした光景に関する記述だ。

《一般参加希望者の列が、長いとぐろを巻いているのが見えた。OL風もいれば、予備校生風もいる。テレビの中継車が、何台もとまっとるのも見える。近づいてみると、列の端に“最後尾”と書いたプラカードを持った警備員がいて、その文字が、“人類の最後尾”という意味に見えてきて、イヤな気持ちになったのやった》

(伴田良輔著『眼の楽園』より引用)

《なったのやった》――。《なったのやった》と、私は面白がって三度呟いてみた。

とてもキュートな響きではないか。伴田氏はその時、ひんやりとした気持ちになって、その場に立ち尽くしてしまったのだろうか。

九段会館という紳士淑女の交々とした良質なサロンにて、“国際AIDS”云々なるそのような催しものがおこなれていたというのは意外な気もするが、イベント会場の貸し出し業務としては、別段とくに留意の必要のない、平易な対応であったろうとも思われる。

まああの時代、AIDS(エイズ/後天性免疫不全症候群)が世界的にたいへんな騒ぎとなっていたのは、個人的に学生の身でうろ覚えで、なんとか想像できるにしても、それほどまでにして――つまり、長いとぐろを巻くほどの行列ができうるものであったのかということに関しては、なかなか実情が掌握できず、半信半疑でそれ以上の想像が湧かない。

しかし実際に、伴田氏はそれを見たのだから、疑う余地はないのだ。

“最後尾”のプラカードが、“人類の最後尾”という意味に見えた、感じられた――云々はともかくとして、今なら確実に、その手のプラカードの文字は、しっかりと印刷されるに違いないのだけれど、当時はまだ「手書き」、つまり毛筆で書くのが通例だったのだ。

はて、そのプラカードは、いったいだれが書くものなのであろうか。

あるいはすでに、警備会社で“最後尾”プラカードが当たり前のように所有されていて、それを持ちだしただけなのだろうか。私としては、そちらの方が気になってしまったのやった――。

|

| 【注目すべきは、電信柱に貼られた無許可のチラシ「自由世界党」】 |

タバコ嫌いの自由世界党

さて、こちらの話も、印刷されたものではない几帳面な「手書き」の、奇妙な張り紙の話である。

おそらく伴田氏が、その頃よく利用していたのだろうたばこ屋さん付近の、「とある電信柱を写した写真」と思われるが、それはなんというか、まんまと勝手に貼られてしまった感の強い、非常に狂信的な思想の香りがする、無許可チラシであった。

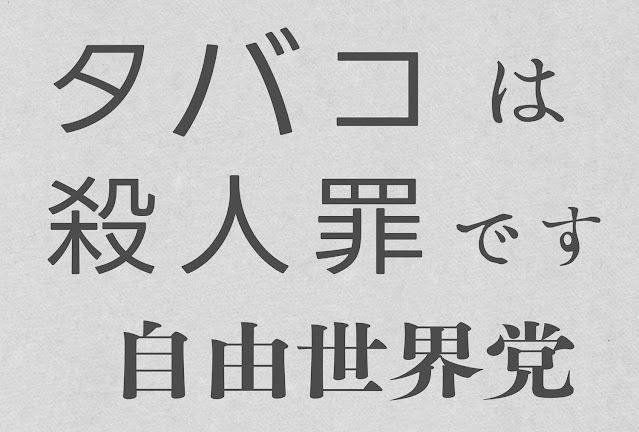

「タバコは 殺人罪です 自由世界党」。

伴田氏はこれについて、端的にこう述べている。《意図不明の電信柱チラシの1つ》。まことに屈託がないストレートな表現である。

ところで私は、「自由世界党」なる公党もしくは私党(結社)の団体(あるいは自称団体)が、その時代に確乎として存在したか――について、少なくとも政治関連のニュースで聞いた記憶は無いし、それをいま、詳しく調べるだけの手段を、持ち合わせていない。例に挙げて恐縮だが、家入一真氏のインターネッ党とは、かなり趣が違うようである。

が、調べているうちに、偶然ながら、世界党という日本のウェブサイトを発見した。

むろん、先の「自由世界党」となんの関係もないとも、あるとも断言できないし、そのウェブサイトに掲げてある、さまざまなテクストの内容について、感想を述べる気にもなれない。

ただ現時点で、ウェブ上にそういう組織(あるいは単なる個人的見解)のサイトが存在している――ということだけは、述べることができる。

注意すべきことは、このウェブサイトに記してある“世界党インド”とか、“世界党バングラデシュ”とか、“世界党ネパール”とかのサイトは、すべて同じ***.jpのIPアドレスのものである。したがって、名目上の支部という扱いが、国際的に容認できうるものであろうかどうかについて、私としては、じゅうぶんに怪しい――ということだけはいえるので、安易に近づかないように。

「自由世界」なる世界

話を、「自由世界党」に戻す。

なかなか整った字体で、うまいぐあいに――媚を売るどころかなんの装飾性もないが――レタリングされたチラシであり、ちょっと模倣してみたくなった。以下は、私が自らフォトショでつくってみたチラシ風画像である。

|

| 【これは私がフォトショでつくりました。「自由世界党」】 |

これは私の想像にすぎないのだが、もしこの写真の説明に係る字数がもう少しゆるく許されていたならば、伴田氏は、《意図不明の電信柱チラシの1つ》の文章以外に、何らかのユーモアのある言葉を付け加えたであろうと思うのである。ただし、おそらくそれは、あまり踏み込むべきではないというような意味の、編集者からの苦言を呈されたであろうから、この想像は宙に舞った枯れ葉のごとしである。

しかるに、“自由世界”党という表記そのものには、想像しうる豊かな生活を夢想した、ある種のロマンティシズムが感じられる――というのは全く嘘で、むしろ不穏な誘惑の狂気すら感じさせてくれる。一言でいえば、虚構にすぎない。

裏を返せば、革命的な香りが漂う、危険な言葉でもある。にわかにそれを受け入れることはできないであろう。尤も、世の中の全てが、ファシズムで横行していれば別だが。――急がば回れ。ローマは一日にして成らず。そして、“悪貨は良貨を駆逐する”――。それが現実世界だ。

日本人はとかく、人の後追いが得意のようで、あえて長い行列の“最後尾”に並びたがる性質があるように思う。いったいなんの行列なのかさえわからずとも、そこに“最後尾”のプラカードがありさえすれば、並んでみたくなるという習性が、なきにしもあらず。並べば、なにか得するサーヴィスが受けられるのではないか、なにかいただけるのではないか、という邪な動機やら期待が、なくはないのだ。

“自由世界”の党と謳っていながら、タバコを吸うのは殺人罪に値する、という脅し文句は、実に愉快であると同時に、極論に呈した強権的な世界を指していておだやかではない。むろん、極論に呈した本当の自由というのは、オープンワールドの野生の弱肉強食を指すのだから、それは最も危険な、命がけの「生の自由」を示唆している。

そう考えると、人類は、数千年か数万年の事物の時を経て、社会にとって必要なものはなにか、それは、ある程度の掟(規制)が課せられるものである――とするのは、なかなか肯定できる社会構造なのだと思う。

例を挙げてそのうちの「統治」と「納税の義務」に関しては、きわめてわかりやすいと思われる。むしろそういった掟を、どのように決定し、どのように運用していくかを決める民主的なプロセスが大事であることは、いうまでもない。

§

嘲笑か、哀しみか――。伴田氏に限らず、全くの自由と思われた“眼の楽園”とは、邪の動機が見え隠れする、危なげな快楽を意味するのだろう。私が“アルジェの女”に無反応でいられないのも、邪な動機がそうさせているのかもしれない。

ではなぜ、「最後尾」のプラカードを笑うのか。なぜ、「自由世界党」の飾り気のないチラシに笑いと狂気を感じるのか。

「見る」「見える」ということから、いつのまにか笑って済ませられる話でなくなるのも、この話の恐いところである。TikTokなどのショート動画に投稿するべく、興味本位かちょっとした悪戯のつもりで面白がっているうちに、それは社会全体を揺るがすとんでもない悪質な行為であることに気づいた時は、既に遅く、夢見る人生の先々は、もはや闇と地獄を行き来するしか方法がないというのも、皮肉な話である。自己顕示欲とは、プライドとは全く別物であることに気づくべきである。

そこのあなた、いつまでも笑っていなさんなよ、ということを、伴田氏は我々読者に訴えているのだった。よし、今日も行きつけのスーパーの会計レジの、“最後尾”に並ぼう。

コメント