|

| 【『Sound & Recording Magazine』2023年6月号「Berlin Calling」】 |

ベルリンで日本由来のリスニング・バーが流行っているらしい――。

そんなトピックは、日本の昭和世代の“喫茶愛好家”にとって、いかにセンチメンタルな心持ちとなって西の空を見上げてしまうか。

ベルリンのクラブシーンを注視し続けている音楽ライターYuko Asanuma氏のコラム――月刊誌『Sound & Recording Magazine』2023年6月号の「Berlin Calling」では、「日本のジャズ喫茶などに影響を受けた“リスニング・バー”ブームがベルリンに到来」と題し、ベルリンのそうしたリスニング・バーを4店ほど紹介していたりする。

それはマイルス・デイヴィスだったり

当ブログ[Utaro Notes]では、喫茶、あるいはお茶の話に関して枚挙に暇がない。ただし、リスニング・バーとなると話は別である。

私はこれまで、リスニング・バーというところにわざわざ足を運んで、その音響を愉しんだ経験がない。もちろん過去に、偶然入った喫茶店がリスニング・バーであった、というようなことはあったかもしれないが、意識的にそういう喫茶店で音楽を聴いた記憶はないのだ。ちなみに、私が最もお気に入りだった喫茶店は、上野のルノアールである。コロナ禍でこの趣味は完全にリセットされてしまった。

|

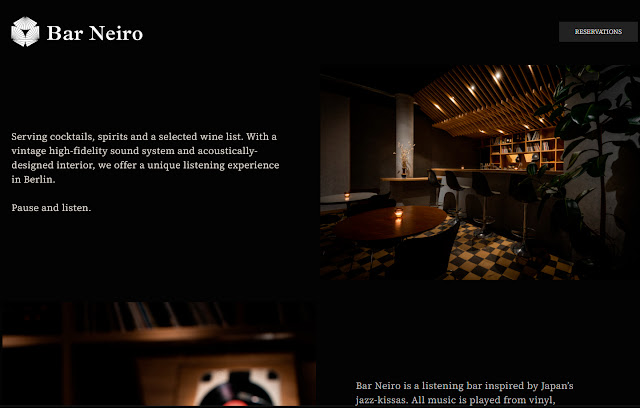

| 【ベルリンの“Bar Neiro”のホームページ】 |

私がリスニング・バーへの愛好を遠ざけていた理由は、しごく簡単な気がする。

自宅には既に、無数のオーディオ機材で埋め尽くされていて(レコーディングしたりするのだから)、ジャズやクラシックやロックのCD(バイナルはちょっと少なめ)をそれなりに所有しており、いつでも各々の名曲が聴けるから――というありふれた理由は考えられる。が、例えば、そういうリスニング・バーでコーヒーを注文したりして、店内の古めかしき香りの漂う家具調の大型スピーカーからジャズ――例えばそう、マイルス・デイヴィスの“Ascenseur pour L’echafaud”なんていうのが流れ始めたら、それは一瞬にして瞳孔が開き、全身の毛穴という毛穴が緊縮し、身体の内部から震えが止まらなくなるであろう。

そうしてついに、映画の名シーンを思い浮かべるかもしれない――。

いずれにせよ、洒落たカジュアルウェアを着込んだウェイトレスの口紅がやけに紅いのも気に留めなくなるし、小皿を拭いている店のオーナーの首筋にやけに多いほくろの数を数えなくもなる。そもそも、そもそもだ、自分が穿いている靴下の、右足の親指のあたりが破けて穴が空いていることさえ、気にならなくなるだろう。

マイルスはどうして、あんな涸れた音をこまやかに出すのだろうか。

迫り来るワンチャンス――社長を殺す計画――に乗ったはいいが、破滅へと向かう非情な恋人たちの哀憐やら愁眉やらを想像し始めたら、私はその店でコーヒーを飲んでいることも、自分がいったいなにゆえにここで時間をつぶしているのかさえわからなくなり、記憶も現実も曖昧模糊となって、おもむろにコーヒーの代金を置き、店外をあてどなく徘徊してしまうかもしれない。それはとてつもなくシュールで危険な行為ではないか。

|

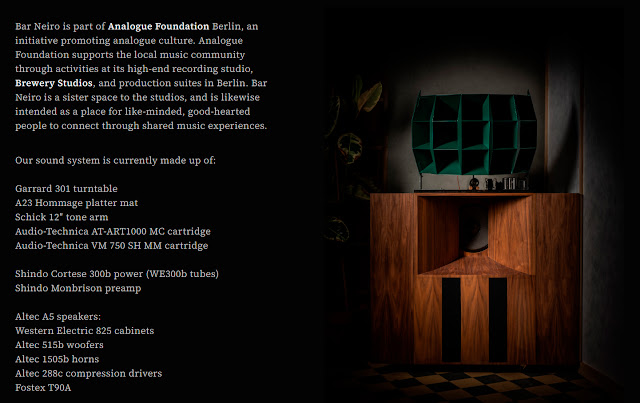

| 【同ホームページより、Altec A5のスピーカーが据え置かれている店内】 |

そういう想像を張り巡らしていくと、たちまち私は冷静になり、うかうかとリスニング・バーで音楽を聴く気になれない、と思ってしまうのである。つまりそういうふうにして決意なるものを抱いたのは、二十歳を過ぎた頃ではなかったか。他人にはどうでもいいことなのだが。

4月にオープンしたベルリンのBar Neiroは、家紋に障子をあつらえた和のテイストのリスニング・バーらしい。

そこは、AUDIO-TECHNICAのAnalogue Foundationのプロジェクトのスペースだという。そういえば写真にあるのは、Altec A5という戦後以降に発売されたスピーカーシステムではないか。噂によると、どえらいサウンドらしい。

カクテルは味噌や抹茶、柚子など。考えてみれば、こんなオーセンティックで贅沢なリスニング・バーなど、日本国内でも今となってはなかなか有数で珍しいのではないか。むろん、東京や大阪、京都、それ以外の都市部では、飄々とこういったリスニング・バーが存在しているかもしれないが、客層はどう考えても、昭和世代の“名曲喫茶愛好家”だろう。

名曲喫茶ライオンと別役実

名曲喫茶で思い出したけれど、1926年創業の名曲喫茶ライオンで演劇の戯曲を書くのが日課であった――という演劇人・別役実氏の話が忘れられない。

《それはある種、大都会における仙境ともいうべき、日常的なものから消毒された抽象的な、譬えるなら宇宙の中にいるような空間。いわば、自分が宇宙の中の夾雑物な存在になれる場所でもある》

(都市出版『東京人』No.411/2019年6月号より引用)

私は喫茶店に入って、甘いものとコーヒーを頼んでそれをいただき、心身が妙に落ち着いた頃合いを見計らって立ち上がり、金を払って店を出るまでの時間が、結構短い。30分も居ればじゅうぶんである。

甘いものでも、プディングのようなものなら、すぐに平らげてしまう。付属品のチェリーを眺めてからそれを口に入れて種を吐き出したとしても、あっという間だ。大好物のフルーツ・サンドのようなものになると、多少所要時間がずれ込む。

甘いものを食すと、顔の筋肉が緩む。思わず天井を見上げてしまう。かなり年季の入ったバロック風の装飾模様が気になって、コーヒーにミルクを入れ忘れてしまうこともある。

ともかく、一般人は喫茶店で戯曲を書いたりはしない。執筆中はコーヒーの味もわからないであろうし、熱いのか冷たいのかさえ気にならないだろう。フルーツ・サンドをほおばるような余裕など、全くないはずだ。たとえ甘美なそれが、食べたくても。

何より、きっぱり申せば、喫茶店で長時間居座ることは私にはできない芸当である(ファミレスなら居座って朝方…ということはある)。

|

| 【こちらはジャズ・バー“Rhinoçéros”のホームページより】 |

別役氏は、その場所を、その空間を、「仙境」といい述べた。

ところで「夾雑物」(きょうざつぶつ)とは、余計なものが混じり込んでいることの意。英語では、impuritiesとか、foreign mattersということになる。

しかし、別役氏の感覚的な宇宙観であったり、なぜそこにいると自分が「夾雑物」になれるのか、ここの部分のロジックが私にはいまいち飲み込めない。果たして喫茶店で長時間居座ると、店員から継続的に“お客さん扱い”されうるのかどうか、それも疑問だ。

そういう意味では、例えば有り難い地蔵さんも見飽きると単なる石像にしか見えなくなるのと感覚は似ていて、お客がお客に見えなくなり、行く末は単なる「夾雑物」――になるのかもしれない。

それでもやはり、私の場合、経験的にリスニング・バー――この場合は名曲喫茶――でコーヒーを飲んだり、戯曲を書いたりしたことが無いから、別役氏の感覚が理解できないのだろう。それだけに、あらためて、そういう空間で、全てに飲み込まれてみたいという恐ろしい欲求に駆られないとは、言い切れないのである。

§

いつだったか私は、昔、地元の自動車教習所の向かいにあった喫茶店が懐かしくなり、久しぶりに行ってみようと企てたのだけれど、Googleマップで事前に調べてみたら、そこはもう既に喫茶店ではなくなり、小さな工務店と化していて、たいへん気を落としたことがあった。

喫茶店は、安楽の矜恃をなす空間であり、別役氏ではないが、思索と創作の源泉ではないかと思うのだが、過去を懐かしむ場所、あるいはもっと直球的に述べれば、アンティークな空間ともいえ、そこでの人との出会いは、それ自体が愛で踞っているものに違いない。

いま現代は、ChatGPTなどの台頭でもわかるように、「転ばぬ先の杖」を欲するのが常識というか、肝に銘じられた今日でありつつ、しかしながら、転んでも尚、喫茶で安楽を共有するのもまた、近現代における旧文化でたたき込まれた良き過ごし方なのだろうから、大いにそういう機会を持ちたいものだと思った(リスニング・バーでMacBookを開け、ChatGPTで仕事を片付けるなんていうのは乙である)。

遠いベルリンに、その手の文化が若者のあいだで根づくことを期待したい。古風な片田舎から、愛をこめて。はい、終わり。

コメント