一昨年、鈴木清順監督の“(大正)浪漫三部作”――『ツィゴイネルワイゼン』『陽炎座』『夢二』を追いかけるといって中途、意味もなく1年以上空かしてしまった。たいへん申し訳ない次第である。『夢二』、『ツィゴイネルワイゼン』と辿って、ようやく今回、完結となる三投目『陽炎座』についてふれることにする。

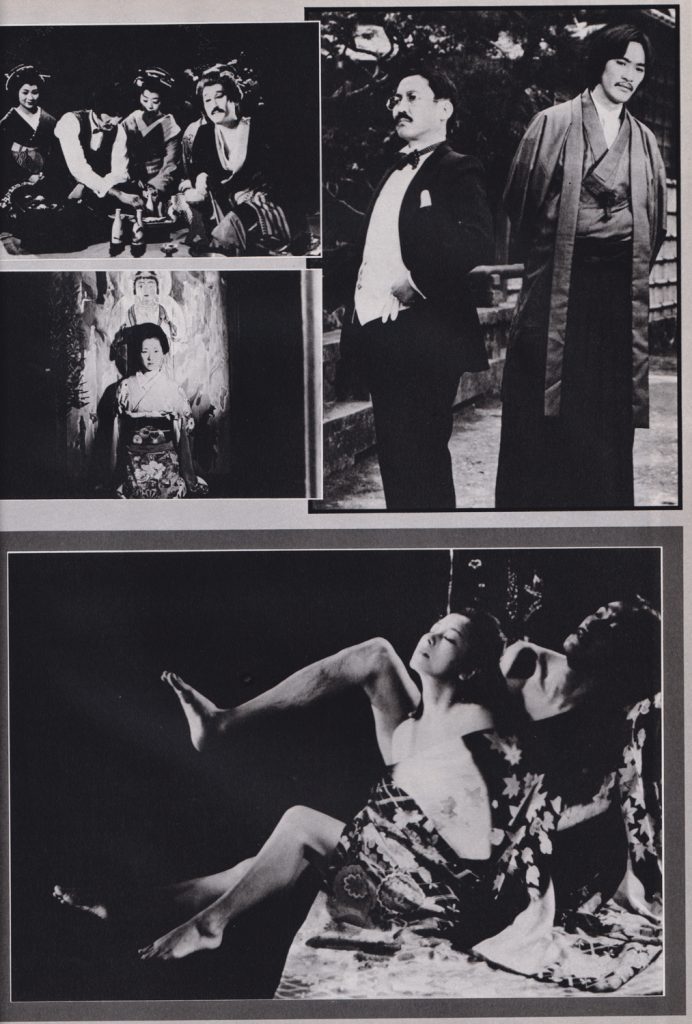

『陽炎座』は1981年公開。原作は泉鏡花、脚本は田中陽造。主演は松田優作、大楠道代、中村嘉葎雄、加賀まりこ、原田芳雄、楠田枝里子、大犮柳太朗、麿赤兒。

鈴木清順「生誕100年」

折も折、昨年は鈴木清順監督の「生誕100年」という節目で、秋に“三部作”の4Kデジタル完全修復版による全国劇場公開が華々しく催された。

没後なお、〈清順美学〉と呼ばれる独自の映像美で、熱烈な支持を得ている映画監督・鈴木清順。その圧倒的評価は日本だけに留まらず、ウォン・カーウァイ、ジム・ジャームッシュ、クエンティン・タランティーノ、デイミアン・チャゼルなど多くの映画人からリスペクトを得ています。その監督作品の中でも『ツィゴイネルワイゼン』、『陽炎座』、『夢二』の三作品は【浪漫三部作】と呼ばれ、その絢爛たる映画術の成熟が頂点を極めた代表作として知られており、日本映画界が誇る最高傑作と言っても過言ではありません。

「鈴木清順生誕100年 SEIJUN RETURNS in 4K」フライヤーより引用

この度鈴木清順監督の生誕100年を記念して【浪漫三部作】の4Kデジタル完全修復版を制作し、特集上映「SEIJUN RETURNS in 4K」を開催いたします。世界中の映画作家たちのインスピレーションの源となった傑作群を、ぜひスクリーンで体感してください。

映画を作る側の映画人と、映画が好きで鑑賞する映画人との共通認識として、鈴木清順監督の“(大正)浪漫三部作”に《映画術の成熟》を想うのは、当然のことだろう。

そのうえで私はとくに、『陽炎座』がたまらなく好きなのである。

「こんな映画を作りたい」という作り手の夢見る願望と、「こんな映画を観てみたい」という映画狂の欲望とが見事に合致したのが、『陽炎座』だと思う。いうなれば日本の商業映画における、資本と芸術性の渾然一体となった稀に見る作品――と評するのは、私だけではあるまい。

ここでぐだぐだと稚拙な文章を書き連ね、その梗概を示すのに不手際があっては破廉恥極まりないと思われるので、先のフライヤーの中から、『陽炎座』の梗概箇所を抜き取って以下、示してしまおう。

大正末年の1926年。新派の劇作家・松崎春孤(松田優作)は、落とした付け文が縁で品子(大楠道代)という美しい女に会う。その後三度続いた出会いをパトロンの玉脇(中村嘉葎雄)に話すが、品子と一夜を共にした部屋が、玉脇の邸宅の一室とそっくりなことを発見して…。〈清順美学〉と豪華な俳優陣との邂逅によって、より妖艶に、より耽美な映像世界が繰り広げられている【浪漫三部作】の第二作。奔放華麗な色彩美と意表をついた映像は「フィルム歌舞伎」とも呼ばれ、驚きとともに大きな喝采を浴びた。

「鈴木清順生誕100年 SEIJUN RETURNS in 4K」フライヤーより引用

アナキストたちの時代

はっきりとこの作品のストーリーには、“1926年”という年が与えられている。

年号で表せば「大正15年」であるが、暮れの12月25日に大正天皇が葉山御用邸で崩御され、この日以後は昭和元年となる。大正12年(1923年)5月24日生まれの清順監督(本名は鈴木清太郎)はこの年3歳ということになる。

この時代は、世界的にも通信機器がめざましく進歩し、1926年にドイツで無線電話サービスが始まり、英国では世界初となるテレビ放送の公開実験がおこなわれ、英米間で電送写真(ファクシミリ)の新聞掲載も始まった。国内では、東京の京橋電話局で自動交換電話が開通している。

しかし、世の中としては不穏な時代でもあった。

無政府主義のアナキスト組織である黒色青年連盟(黒色青年聯盟)が、この年1月に都内で演説会を催した。演説会が終わって、一部の者達が銀座で黒旗を掲げ、店舗の窓ガラスを割るなどし、数十名が検挙された。「黒旗事件」である。

労働争議も小規模な紛争と相まって過熱化していく。

4月に「治安警察法」(政治活動の規制と労働運動を取り締まる法律)が改正され、ストライキへの誘いや扇動を禁止する条項を削除した一方で、政府は高校生の“危険思想”を取り締まるよう全国高等学校長会議に要求。学生らの「社会科学研究禁止」が通達される。

もう一つ加えると、この時代の女性(婦人)の政治集会への参加は、先の「治安警察法」の改正(大正11年)によって認められるようになった。が、政党や政治結社への加入は禁止条項が残ったままのため、認められていない。大まかながら、大正末期はそういう時代であった。

その時代背景を考慮した上で、『陽炎座』に登場する主人公――「新派の劇作家」松崎春孤なる男の人格なり品格なりを飄々と演じた、俳優・松田優作の自由なる奔放さは、この作品の魅力の軸足にかかる大きな力点として、まず挙げておきたいと思う。当時の『キネマ旬報』(1981年10月号)に、清順監督自ら発した言葉で、彼の演技に関する話が記してあった。

松田さんはコミカルな面があったけど、僕はギャング映画で演じた彼の役がイメージにあって、もっと暗い部分があると思っていた。だから初めは原田芳雄さんに喜劇的要素をおり込もうと考えたんです。ところが、途中から、それを松田さんに託していったというか、彼のコミカルな面を生かしていった方がいいと考え直しました。

『キネマ旬報』1981年10月号「『陽炎座』特集I座談会」より引用

大正期の不穏な雰囲気を、松崎春孤なる男の存在感で写し鏡としたかった監督の意図は、途中で放棄され、むしろ松田優作の中の奔放な内面に光を当てて、それを表象化することによって、大正期の軽味の部分――例えば当時の武者小路実篤の戯曲『愛慾』が描いているような社会的風体――がなんとなく見えてきて、映画全体がヴィヴィッドなものとなったことは評価していいのではないか。そうでなければ、暗い主人公の痛痒によってこの映画は幽玄すぎ、あまりにおどろおどろしくて大衆受けしなかったと思うからだ。

映画という光の魔術

以前、『夢二』のことを取り上げた時、私の母校(千代田工科芸術専門学校)の学生記者があの映画を観、《深すぎて分からない箇所が多々ある》と評したのは、おそらく『陽炎座』についても同じことがいえるのではないか。

「『陽炎座』は、いったいどんな映画なのですか?」

という馬鹿馬鹿しい質問があったとすれば、それこそが実をいうと、この映画の結末そのものをいい当てているといえる。上述の質問は、もしかすると映画を観終わってぽつりと呟いてしまう素朴な疑問なのかもしれなかった。とどのつまり、どんな映画なのか「実体を掴むことができない」ことこそが、浮遊するこの映画の本質なのだった。

清順監督の“(大正)浪漫三部作”全てが――そうなのである。

監督は、幼年時代に垣間見たであろう。活動写真(サイレント映画)の外連味ある厚化粧の常套を。そうしたものは、トーキー映画の出現(1927年)によって喪失し、次第に見世物小屋としての体を成さなくなっていく。その時代の子どもたちにとって原初だった、サイレント映画における「光の魔術によるお化け屋敷」的価値が損なわれ、おおむね映画はトーキーによって「大人たちの娯楽」の範疇にとどめられていった。

清順少年は、こうした時代の流れの中で、原初の活動写真の幻影を、生涯追い求めることになったのではないか。

実存を惑わす光の像

80年代初頭の映画でありつつも、『陽炎座』は、ゆえに活動写真なのである。大正期の女と男がゆらめく、連続写真の幻燈なのである。

サイレント映画時代のフィルム編集の技術が、随所に再現されていると私は思っている。

はじめに断っておくが、『陽炎座』はサイレント映画ではない。トーキーである。映画の芸術性は本来、フィルムに焼きつけられた画の「連続した像の流れ」に光を透過させ、スクリーンに大写しさせたものであり、その「連続した像の流れ」の仕組みは、リールのエディティング――すなわち、フィルムのコマのカッティングとコネクティングの技術論に集約されている。

あえて一つ例を挙げれば、やはりセルゲイ・エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』がその栄華であろう。サイレント映画の場合、長回しのセリフが無いだけに、カットバックはリズミカルで軽妙で、きわめて視覚的インパクトが強かった。

『陽炎座』においては、男と女が出会い、やがて野放図な心中(情死)の幽幻に向かっていくというドラマツルギー(ストーリー)はあるにせよ、その意味についてはどうでもよく、フィルムの「連続した像の流れ」の要諦が、その人物の「実存の不在」である――という目くらまし的芸術の沙汰が鍵なのである。

これはどういうことか。

いまどき映画を観ている客が、スクリーンに投影された登場人物――例えば品子を演じている大楠道代がそこに映っているとしても、それが実存している大楠道代だとは、誰も思わない。映画は演劇ではないから、という理屈を述べるよりもむしろ、フィルムには彼女の撮像が印画されているに過ぎないということを、あらかじめ認識しているからだ。

しかし、大正期の当時、活動写真を観ている客が、どの程度までそれを理解していたか。

当時の子どもたちは、暗がりの活動写真館の中で、もしかすると目の前に、本物の大河内傳次郎が現れているのではないか?――というデイドリーム的な心地よい体感を覚えていたかもしれないのだ。

翻って『陽炎座』では、登場人物の松崎が、現世で生きているという感覚を素通りして、あろうことか「私」は「フィルムの中で実存している」というあからさまな態度を示しているかのようなシーンに出くわし、身の毛がよだつ思いをした。あろうことか松崎が、映画の観客を「見ている」のである。しかも繰り返すようだが、本当にはそこに松崎(演じた松田優作)という男は実存していない。映画だからだ。フィルムの撮像だからだ。

清順監督がねらう活動写真的“光の魔術”とは、そのことを指す。清順少年が初めて見た映画の衝撃とは、そういうことではなかったかと思うのだ。

ペテン師であって最高の芸術家

それゆえに清順監督は、とくに“(大正)浪漫三部作”の『陽炎座』では、サイレント映画的な編集技法を用い、それぞれの人物が空間移動するリアリズムの表現を、ことごとく切り捨てた。そのため、セリフは極力短く刻まれた。まるで、紙芝居で画をめくるかの如くである。人物がどこをどう移動したかの具象はどうでもよく、あくまで美的に、外連味ある厚化粧の常套が映し出されることを期待したのだ。

もしこれが本当に清順監督のねらい、あるいは生涯における映画づくりの本願だったとするならば、彼は単なる耽美な映画作品の監督者ではなく、商業映画の全てを知り尽くした興行師、それも見世物小屋的な「電気紙芝居」のからくりペテン師であるという解釈はじゅうぶんに成り立つ。語弊を恐れずにいうが、ペテン師であろうとも、彼は最高の芸術家であった。

この映画の原作は、泉鏡花の「陽炎座」でありつつ、別の短篇「春昼」だったり「春昼後刻」だったりもする。

映画の冒頭、松崎春孤が橋の上で奇妙な仕草をして突っ立っている。あとでわかることだが、彼は無くした手紙を探しているのだった。

そこに忽然と美しい女・品子が現れて、松崎にいい放つ。病院へ見舞いに行きたいのだが、ホオズキのばあさんが怖いから、一緒に付いてきてほしいと。松崎はこの時、品子に好奇心をいだき、それでいてまだ、恋愛感情は無かったはずである。

二人は病院の中にいる。ところが品子は、見舞いは「やめます」といって、持っていた花束をちぎり、階段上にそれをばらまく。

品子が坂道を降りていく。松崎は前に女から手紙を受け取ったことを打ち明ける。つまりこういうことだ。ホオズキ(酸漿)を飲み込んで死んだ女の話。ホオズキが溶けて、血を吐いて…。その女からもらった手紙を、この辺で落とした、という。品子はどういうわけだか、松崎が落としたその手紙を持っていた。ここで拾いましたと――。あまりに謎めいていて、松崎は品子に対して畏怖を覚えたに違いない。

玉脇(中村嘉葎雄)という華族(=男爵)のパトロンに、松崎は品子に出会った話をする。いったいあの女は、病院で誰を見舞おうとしていたのだろうかと。

玉脇は答える。見舞う相手は「女だよ」と。女(品子)が女に、墓場の花を届けようとしていたのだと。松崎は、その後二度ばかり品子と遭遇した話もする。むろんそれは、それぞれ奇々怪々な出来事であった。

松崎は、玉脇の妻・イネと遭遇する、品子が見舞おうとしていた患者とは、このイネではないかとわかる。しかしイネは、既にもうこの世の者ではなかった…。

清順監督は大正が好き

不可思議で奇妙な、しかも謎めいた挿話の数々。

『陽炎座』のドラマ的展開は、始終この調子で謎の解明には行き着かない。不可思議な現象とそれにちなんだ奇妙な話。あるいは松崎自身の心の内の謎めいた深み。その深みの沼から、映画の観客(鑑賞者)は紐解いて抜け出せる術を持ち得ない。

唯一いえることは、松崎は品子をとことん愛し、筋を暴露してしまえば玉脇の女である品子は、風のようにふわふわと飛んでいき、有ること無いことの幽玄をさまよい果てる。

結局のところ、松崎は、品子と玉脇というあの世かこの世で契りを結んだ不可思議な存在に、翻弄され続けるのだった。しかも映画の後半部では、アナキストの和田という男にも翻弄され、眩暈と幻惑と奇怪の寓話的世界に引きずり込まれていく。

しかし、本当に翻弄されてその世界に引きずり込まれていくのは、観ている観客(鑑賞者)だ。だから、「『陽炎座』は、いったいどんな映画なのですか?」ということなのである。

鈴木清順という人は、映画においてリアリズムを要しない。

ただしそれは、リアリズムの作術を知り尽くした上でのことだ。新派の劇作家を、仮に武者小路実篤だとか田山花袋だと仮定し、アナキストを黒旗事件を起こしたアナキストと重ね合わせて想像したところで、その「動く紙芝居」は陳腐で愚策の、すなわち徒労の作で終わるだけの話である。だから、清順監督は、リアリズムを要しない。彼らが彼らである必要はなく、彼らの正体が正体でなくても、この映画の真髄は微動だにしないのだ。

“(大正)浪漫三部作”全てに通じる事柄を最後にまとめておきたい。

大正末期――というか、時代変遷としてはもう昭和期そのものなのだけれど、大正天皇崩御の自制的な殺伐とした空気の中で、清順少年は、活動写真のめくるめく画に夢想し、それを脳裏に灼きつけた。映画監督として多くの作品を手掛けた彼は、やがてふと顧み、自身の生まれ育った大正期についてこんなことを述べていた。

私は明治維新が大嫌いだ。明治も嫌いだ。明治、大正、昭和と並べると、大正が一番いい。それは私が生れた時代だからだ。何より天皇が英邁だったからだ。この天皇は権力の座にいながら何もやろうとしなかった。大臣大将が何かやろうと企んでも知らんぷりをして、紙眼鏡から紅灯の巷をのぞく馬鹿げたふりをして、彼らにも何にもやらせなかった。(中略)京都生れ、京都育ちの親からよくこんな江戸っ子の気質を持った子が生れたものだと感心する。英邁を錯覚した親と、英邁を誤解した子の間にあって、この天皇はありゃ親でもなし、子でもない、と言ったかどうか、類い稀な美貌の笑いを笑っただけだろう。

青土社『ユリイカ』1991年4月号、「清順による清順」――『夢と祈禱師』「大正エレジー」より引用

恐縮だけれど、蛇足ついでに。

私は清順監督が好きである。彼の映画が大好きである。彼が生まれた大正という時代の風体に引きずり込まれてしまったのか、少しばかりデイドリームを覚えた。

そうだ、であるならば、その頃のサイレント映画が観たい。阪妻と、ヴァレンティノを好んで観てみようか。この話は、いずれまた。

コメント