子どもの頃、英国ソールズベリーのストーンヘンジ(Stonehenge)が好きだった。そのことを先月、「ストーンヘンジに魅了されていた頃」で書き綴った。

その稿では、ストーンヘンジの起源について、それぞれの時代にツギハギのような形で建造物が造られたり陵墓になったり云々――といった説を記して、結局この遺構は何の目的で造られたかわからない、考えることは野暮である、みたいな話でお茶を濁したのだけれど、ちゃんとした考古学の学会においては、こうした私の不逞な空想を真っ向から否定する「新説」なるものがあるので、今回はそれを紹介してみたい。

ただし、今回のテーマは、ストーンヘンジそのものではなく、もっと壮大な、グレートブリテンにおける「人々の流動性」であることを、あらかじめ前置きしておく。

ニューカッスルという地名

ストーンヘンジの話はとりあえず脇に置いておくとして、私がある「大きな誤解」をしていたことに気がついたのは、ほんのごく最近のことであった――という話を先にする。

もう6年も前になるのか、当ブログ「市民の生き方をリノベーションする」の中で、ケン・ローチ監督の2016年公開の映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』(I,Daniel Blake)を取り上げたことがあった。第69回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞――カンヌ国際映画祭でこの作品は、その他2つの賞を受賞――した作品であり、主演はデイヴ・ジョーンズ(Dave Johns)、ヘイリー・スクワイアーズ(Hayley Squires)、ディラン・マッキーナン(Dylan McKiernan)、ブリアナ・シャン(Briana Shann)。

その「市民の生き方をリノベーションする」では、映画のテーマでもあった「市民の生き方」と「administration」(行政)を話題にしたのだった。

映画の舞台となっている街が、問題であった。

私はその稿の中で、映画の舞台となっている街を、ごく有り体に《イングランドのニューカッスル》と書いていたりしていた。が、私は「理解していなかった」のである。

他にも、リンク先である「ラフロイグのスコッチ」の稿で、《イングランド北東部の町で暮らす主人公の男》だとか、《ストーリーの背景となる町――イングランドのニューカッスル――がイギリスのどの当たりにあるのか、グーグル・マップで閲覧しているうち、その関心度は次第に高まっていった》などと書いていて、今これを読み返すと、非常に冷や汗が出る。

実をいうと、私の認識の中身が、間違っていたのだ。

『わたしは、ダニエル・ブレイク』における《イングランドのニューカッスル》とは、まさしく《イングランド北東部》の、タイン・アンド・ウィア州の、ニューカッスル・アポン・タイン(Newcastle upon Tyne)である。にもかかわらず私は、そのことに全く気づかず、誤ってミッドランド西部にある、スタフォードシャーのニューカッスル=アンダー=ライム(Newcastle-under-Lyme)の街――だと思いこんでいた。いわずもがな、そこは、《イングランド北東部》――ではない。

ちなみに、ニューカッスル(Newcastle)という地名は、世界中にいくつも存在する。しかもそれらの地名の由来として、「新しい城」=「新城」の意であることに異論はないだろう。

イングランドの近くでは、北アイルランドにあり、アメリカには5つの州にニューカッスルという都市(町)があったりする。

蛇足になるが、このことの皮肉を込めて、私のウェブ小説サイト[架空の演劇の物語]では、そのストーリーの舞台を「西辺城市」としていたり、千葉県の「千城台」が出てきたりするのは、いささか、多少なりとも肖りたいという思いがあったのは確かだ。

この「新城」の地名にちなんだ国際交流の一環として、「ニューキャッスル・アライアンス会議」(旧「世界新城サミット」。新城市国際交流協会主催)というのがある。先に記したニューカッスル=アンダー=ライムでも、会議の開催地として選ばれたことがある。

地名が似ていることで、「大きな誤解」をしてしまったのだけれど、なぜここで、映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』におけるニューカッスルの話をしているか?

それは、グレートブリテンにおける「人々の流動性」の気質に関わる話だからだ。

映画のストーリーでは、ある子連れの若い母親が登場する。

彼女は、元居たロンドンのアパートでちょっとした揉め事があって、そこを追い出され、ニューカッスルへやってきた、と主人公のダニエルに話すシーンがある。

最初、私は、ニューカッスルはスタッフォードシャーの方面にある街――と思い込んでいたので、映画を観ながら、〈うーむ。しかしまあ、この母子家族は、ロンドンからそれほど遠くない所にやってきただけだよなあ〉とぶつぶつ頭の中でエピソードのディテールの不十分さにちょっと文句を垂れていたのだけれど、もしかするとこういうことかもしれないなあと、少しばかり想像を膨らませてみたのだった。

つまり、様々な理由でロンドンのような都市部を離れる人々は、スタッフォードシャーのカウンティのような地域に逃れたくなる習俗文化があるのではないか? バーミンガムを飛び越えて――と仮説を立ててみたわけである。

ストーンヘンジがあるソールズベリーは、イングランド南西部のウィルトシャーのカウンティであり、古代のとある移民者が、ゆえあってこの場所に巨大建造物のモニュメントを築いた、いわばそういう習性=習俗文化と似通っているに違いない――という漠然とした想像である。古代から英国人は、流動性に長けた行動癖を内在していて、しかも皆、どうもイングランド南西部あたりが好きらしい――。

しかしこういう仮説は、あまりにも飛躍しすぎた生乾きの想像であって、なおかつその母子家族は、スタッフォードシャーに移住していない。

彼女たち家族がはるばるやってきたのは、正しくは、タイン・アンド・ウィア州のニューカッスル・アポン・タインである。

だから、根本から話が違うのだ。ロンドンからイングランド北東部へ。たいへん遠い所に転居してきたことになる。しかもそこは、歴史的に失業問題を抱えてきた都市であった。いや、しかしなお、共通点はまだ残るのではないか。

ナショジオが伝えるストーンヘンジ

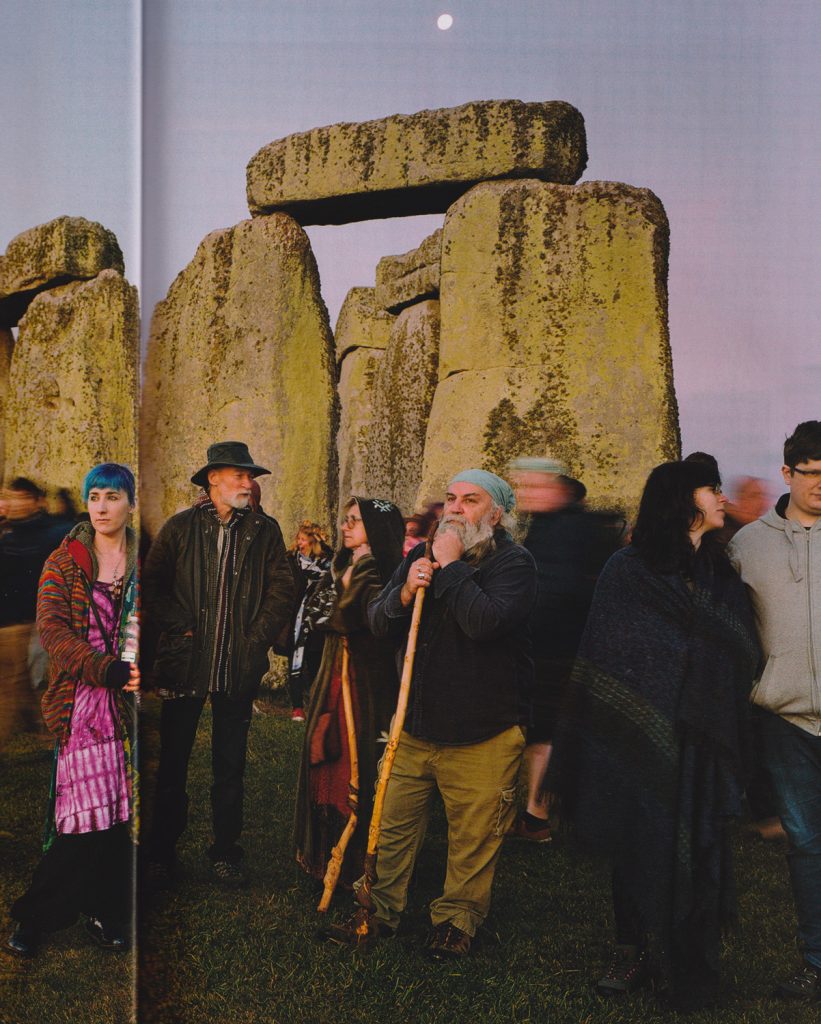

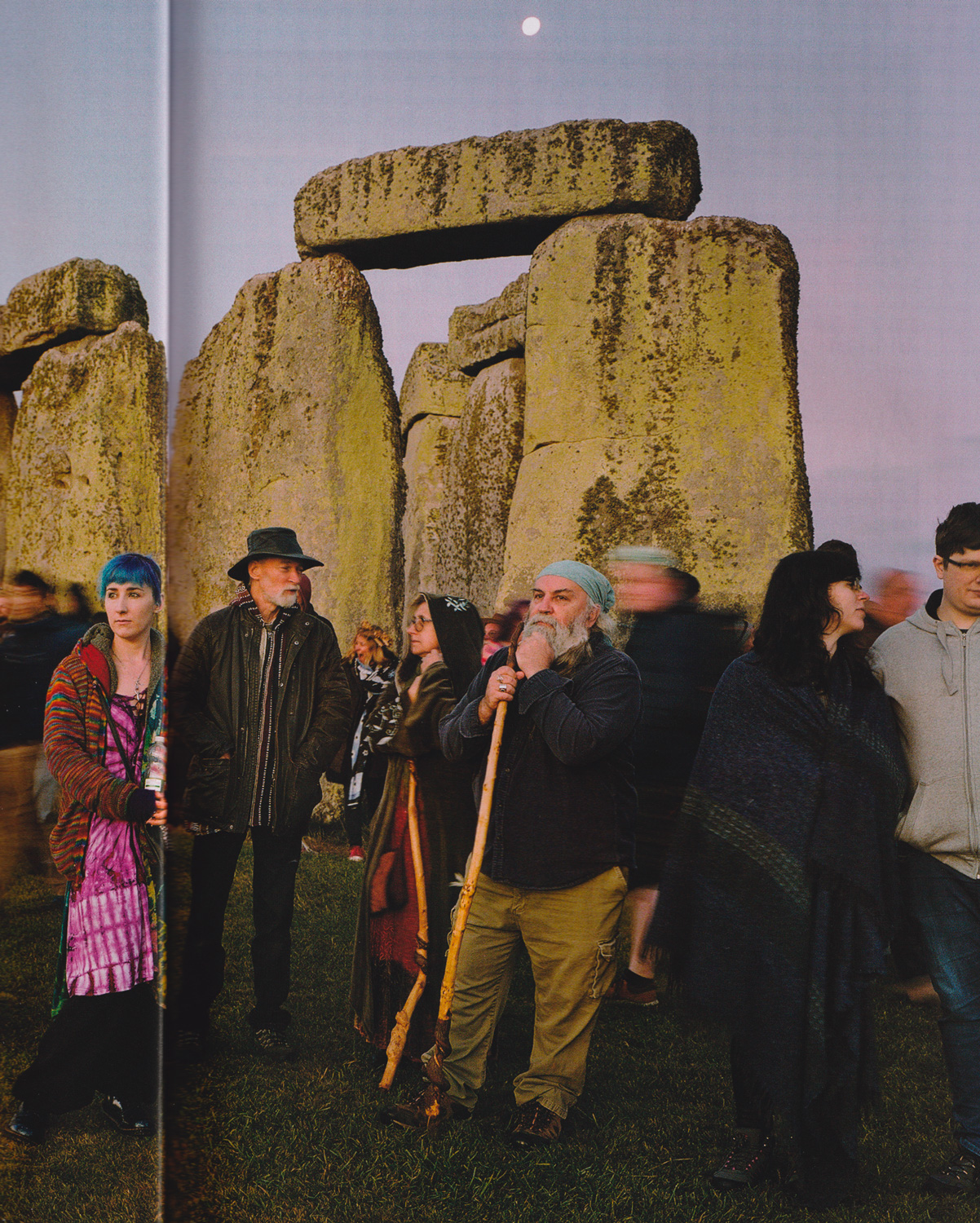

ソールズベリーのストーンヘンジという先史時代の巨大な遺構は、それに類形する各地のものを含め、そうした巨大建造物を造るブームなるものが、ブリテン諸島で起きていた――という新説をこれから述べていくことになる。

新石器時代末期の4500年前、グレートブリテン島南部では、壮大な建造物を築くムーブメントがあった。環状列石、木杭の柵、石を並べたアベニュー。それらは、たかだか100年の間に築かれた工事であり、広大なブリテンのあちらこちらの大地に建造されたのだと。

それぞれの場所は、建造物のスケールからして、人々が集いやすい「陸地の灯台」のような役割を果たしたのではないか。私自身もそういう新たな想像を加えておきたくなった。もっと具体的にいえば、移民者たちの心の拠り所――すなわちそれは、穀物の収穫における豊穣や子孫繁栄への願いや祈り、個々の生きる希望を叶えるための箴言と、そこで行き交う人々による生活の知恵の情報収集。そんなような画期的な「祝祭の聖地」であったのではないか。

「ストーンヘンジに魅了されていた頃」では、少年時代にむさぼり読んだ小学館入門百科シリーズ34『世界ミステリーゾーン』(和巻耿介著/昭和49年初版)という児童書によって、ソールズベリーのストーンヘンジに関して、ざっくばらんに簡略化された知識を得、その個人的な回想録なる記述となっていた。

ここからお伝えしたいのは、『ナショナル ジオグラフィック』(NATIONAL GEOGRAPHIC)の日本版(日経ナショナル ジオグラフィック社)2022年8月号で得た、ストーンヘンジ関連の情報であり、その情報は現時点において、ほぼ最新の研究内容だと思われる。

ところでこの本には、ナショジオ1937年6月号の付録であった特製地図――「現代の巡礼者のブリテン諸島地図」の復刻版の付録があった(※ナショジオの創刊年はなんと1888年)。

この地図(復刻版)は、1936年の12月に即位されたジョージ6世の戴冠式を記念したものらしく、ブリテン諸島の偉人及び名所などのイラストを外周に鏤めた意趣の濃い地図となっている。しかも律儀なことに、裏面はグレートブリテンの標準的な現代地図となっているので、利用価値はすこぶる高い。これらの地に関心ある読者にとっては、涙が出るほど嬉しい付録なのだ。

ストーンヘンジを特集したナショジオ2022年8月号の記事を、大まかに要約してお伝えしたい。

繰り返すようだが、大変興味深いことに、環状列石などの遺構は、各々の時代に造り上げられた建造物というのではなく、かなり接近した時代(およそ100年くらい)のうちにその建設ラッシュがあった――ものらしいのである。

誰が環状列石を築いたか

ストーンヘンジに関する“最古”の記述を書き残した人物は、1130年頃の「ハンティンドンのヘンリー」(Henry of Huntingdon)という“中世の歴史家”だそうである(書物は“Historia Anglorum”か?)。

ハンティンドンのヘンリーは、イングランドの奇跡の一つとしてストーンヘンジを紹介し、建造の目的も方法も誰も知らない――と書いたという。

この人物は、ノルマン朝時代に生まれた聖職者で、歴史の著述家として伝えられている。彼はどうやら若い時に様々な本を執筆したようで、そのうち「愛に関する本」を8冊も書いたらしい。

「愛に関する本」――とは?

ちょっと抽象的すぎてよくわからない。いったいどういう本だったのだろうか。残念ながら、その本は残っていないという。が、なんとなく私個人としては、その8冊の内容がたいへん気がかりになってしまう。

どこかで、一部でも発見されないものなのか。想像すれば、イスラムの『千夜一夜物語』(The Arabian Nights’ Entertainment)のような超然とした書物か、あるいはインドの『カーマ・スートラ』(Kama Sutra)のような性典か…。

中世の歴史家が、ストーンヘンジについて「誰も知らない」遺構なのだ、と嘆くのは当然で、その巨大建造物に依存した古代の生活者たちは、遺骨や生活用具のわずかな一部分をそこに遺したかぎりで、全体を説明する物語や伝説のようなものをいっさい遺していかなかったらしい。

例えばストーンヘンジにしろそれ以外の遺構――ダーリントン・ウォールズにしろ、エーブベリー、シルベリー・ヒル、あるいは8mを超える木杭の柵を円周に1600本打ち込んだ遺構マウント・プレザント――にしろ、どれもこれも「紀元前2500年前後」に造られたものだという。

そうした、今でも目に見える遺構の数々が、グレートブリテンに点在しているにも関わらず、これらを造った目的について、当事者は何も語らず、仮に何かを示していたとしても、今のところ、現代の研究者がそれを理解できず発見できない、もしくは気づいていないだけなのかもしれないのだ。

命懸けだった移民者たち

イングランド南部の石器時代の建造物と、関連性を深める別の発見もあった。

英国ヨーク大学のフィールド考古学講師ジム・レアリーの話によると、遺伝子解析の結果から、「紀元前4000年前後」にグレートブリテン島に渡ってきた大量のヨーロッパ人の存在がわかったという。

古代アナトリア(現在のトルコ共和国)の末裔で、農耕や牧畜を営む移民者たち。ブリテン島に元々住んでいた狩猟採集民とは遺伝的に異なることからも、それは明らかだとする。

たしかに、ドーバー海峡を渡ってきた一部の移民者もいた。だが、フランス西部のブルターニュ地方から、わざわざ危険な航路でアイルランドや英国西部にたどり着いた移民者がいたというのだ。英国西部にたどり着いた移民者は、ウェールズのペンブロークシャー沿岸部に定住したのではないかという仮説。彼らの末裔が、初期のストーンヘンジを築いた可能性があるのだという。

仮説の検証に役立ちそうな発見もあった。

ストーンヘンジには、「トリリトン」という建造物がある。この「トリリトン」は、サーセン石という硬い砂岩でできている(ストーンヘンジの周辺の30キロ圏内にサーセン石が豊富に分布しているらしい)。

ところが、この「トリリトン」が馬蹄形に並ぶ、その内側にあるブルーストーン(平均1.8トン)の石は、この地域では全く見られないという。つまりそれは、他所の地域から運んできた岩石だというのだ。この発見は地質学者ハーバート・トマスの調査によるものである。

ブルーストーンはどうやら、280キロ離れたペンブロークシャーの「プレセリの丘」の露頭から採石したものらしい。

蛍光X線分析法などの分析によって、ストーンヘンジにあるこれらの石は、「プレセリの丘」の露頭の4ヵ所から特定されており、そこから採石されたものだという調査結果である。

さらにもう一つの発見。

ベルギーの生化学研究者クリストフ・スヌークは、火葬されてストーンヘンジに埋葬された、「25人の遺骨」を分析したところ、彼らの半数が近辺の地域の出身者ではなく、イングランド南西部のデボン北部、あるいはウェールズ南西部出身なのではないかと推定。また、その時の火葬に使われた薪(まき)も、周辺のものではなく、どこか鬱蒼とした森林の樹木を使ったものらしい。

これらの発見や仮説から総じて、断定はできないけれども、少なくとも離れた地域――ウェールズ南西部の可能性がある――から採石した資材を運び、ソールズベリーにストーンヘンジが造られ、しかも離れた地域の人々がここに寄り集まって、何らかの祭事がおこなわれたのではないか――と推測するのが妥当だろうと思われる。

新天地を求めて移り住むということ

果たして、ストーンヘンジのような、環状列石などのあちこちの巨大建造物は、その周囲で自分たちが暮らしていることの“切なる肝”として、その集落の依存性を外周の地域の人々に意思表示するための、モニュメント的な役割があったのかどうか。

とくに、ストーンヘンジに関しては、謎が多くありすぎる。

しかし…。

遠い別のあちこちから「追い出された民」が、その奇遇に対して心情的な共通項を見出し、あえてそれを誇りにし、彼らが彼らのうちに内省を目に見える形で意思表示すべく、その苛烈な奇遇をいわば記号化し、後世に伝承するためのモニュメントであったことは、否定し得ないと私は考える。

苛烈な奇遇の血で結束し、その集団下で生きていくための掟なり秩序なりを示す痕跡であるとするならば――もはや現代人はほとんど喪失してしまったが――そうした古代人は、まさに天空(宇宙)とのつながりを実存の根拠として生き、又は自己の存在の相対的な座標点としていたのではなかったか。

考古学者マイク・パーカー・ピアソンによると、驚くべきことに、グレートブリテン島に何百もある環状列石のうち、遠い地域から運ばれた石を使っているのは、ストーンヘンジだけだという。

それは一体なぜなのか。

謎は深まるばかりである。ワイン・マウン遺跡の発掘においては、ストーンヘンジはそのウェールズで造られ、その後移設されたのではないかという仮説すらある。

ストーンヘンジは、夏至の日の出と冬至の日の入りの方向に合わせて造られているという。

農耕を営む移民者たちにとって、それは必要不可欠な観測装置であった。しかし、観測目的だけの装置であったならば、あれほどの巨大な建造物である必要はあったか。やはり、人々が祝祭の場としてそこに集い、堅実な日々を祈願する「安寧の拠り所」としていた面を、度外視するわけにはいかないではないか。

古代人と現代人の共通した苦しみ

古代の習俗文化と、近現代の習俗文化とを結びつける共通点とはいったい何か。

一つは、「人々の流動性」である。人は何かしら災難にあい、所以深い地を離れて移り住む「刹那の宿命」を背負う。ほとんどそれは命がけといっていい。

そしてもう一つは、移民者たちが不遇の境地を分かち合い、「安寧の拠り所」に集うということ。彼らの幸福は、ここからしか生まれない。

映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』では、転居先の“ニューカッスル”の地で、貧しい母子家族が独りの高齢者の男と出会う。市民を扶助するための行政が、逆に市民の生活に途方もない「生き苦しさ」をもたらしていくことに、冷たい悲壮感を漂わせる映画でもあった。

だが核心の部分は、母子家族とその男が、それ以外のささやかな生活習慣の中で、必死に寄り添い、助け合って生きていこうと懸命な努力をするシーンの数々だ。

ストーンヘンジの謎について空想を重ねていくと、結局のところ、同じような人々の苦しさが見えてくるようである。

もしそこに、形として見える環状列石が無かったならば、多くの現代人がそれを想像することもできず、単なるウェールズの地であって、ソールズベリーの地であって、古代人の「生き苦しさ」への想像はできなかったと思う。

きっかけは空疎だったかもしれないが、私自身の少年時代における、あの『世界ミステリーゾーン』の本の中の古代遺跡の話は、こうして紆余曲折、現代生活と古代生活のある種の共通項への想像に発展し、同じ人々の苦しさからもたらされる、安寧や祈りに関心を傾けざるを得なかった。

§

ナショジオのストーンヘンジ特集の文面の中で、ややサイエンティフィックな観点から外れ、それに興味のない読者はページをすっ飛ばしてしまうかもしれないと思われる箇所が唯一ある。

スタントン・ドリュー(Stanton Drew)の話である。

ロンドンから西へ、ブリストルの町から南に位置したストーンサークルの遺跡なのだが、ナショジオではこれの写真に合わせ、その文中、《英国の巨大建造物は古代ケルトの祭司(ドルイド)が建てた寺院だったという説を、18世紀の英国教会の聖職者が広めた》と外伝的エピソードをにじませつつ、《この説はとっくに葬り去られている》とし、あまりに淡々とした記述で愛嬌がない。スタントン・ドリューにドルイド教徒が集まって、恒例の儀式をおこなうらしいのだが、私はこちらの話の方が好きである。

調べてみると、その聖職者とは、どうやらウィリアム・ステュークリー(William Stukeley)という人で、1721年にフリーメイソンになり、聖公会の聖職者の資格を取得し、ドルイド教への関心からストーンヘンジ(及びストーンサークル)への研究に没頭したという。彼が1740年に出版した著作『ストーンヘンジ』(Stonehenge)がその証左である。

その観点でストーンヘンジを見ていくのも悪くはなかろう。科学的根拠がどうであろうと、そこに古代ケルト人が登場するならば、私のアイルランド熱も高まるというものである。

とりあえず、これでいったんストーンヘンジの話は終える。またいずれ、別の機会に。

追記:「地球空洞説」の話はこちら。

コメント