関東のとある片田舎に住んでいて、昨今では駅周辺の界隈が荒んできて、ぽつぽつと馴染のショップがシャッターをおろしてしまっている。新しいショップがオープンすることもない。全体として、見るも無惨なくらいに、活気がないのだ。やがてそこらは更地になり、景観が変わってしまう。自分がどこを彷徨っているのかわからなくなる。はて、此処は、私の住んでいた町だったのかな、と…。ただそれだけならまだしも、私が私という存在であることの確かな手がかりは、不気味なほど街の中から失っていくような気がして、なんだか薄気味悪い。

寄港した先にヘミングウェイ

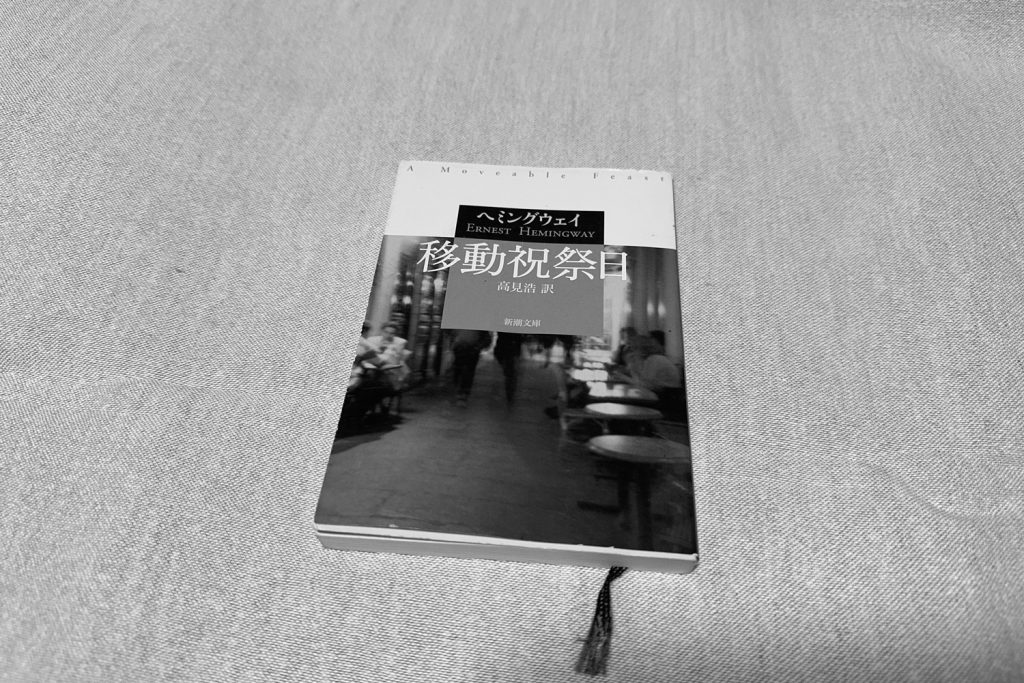

長年塩漬けしたままにしておいたアーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway)の『移動祝祭日』(“A Moveable Feast”/新潮文庫)を、つい最近読み始め、つい先日読了した。やはり、読み応えは十分だった。

私が若い頃、それこそ高校時代を遡ったとしても、例えば学校の先生などから、ヘミングウェイを読めと奨められるような機会は、一度も無かった。「ヘミングウェイはなかなか面白いぞ。読んでみたらいい」――。片田舎の学校からすれば、アメリカやヨーロッパは思いの外遠いのだ。そう、彼は他所の国の人。まして、ヘミングウェイの作品は子どもたちが喜んで読むような本ではない。

要するに、ヘミングウェイ=“老人と海”という、なんとかの一つ覚え以外の知識はなく、また文学に詳しい知己もおらず、ゆるゆると大人になってから、開高健の作品に惚れ込んだ影響で、彼の好きな海外作家にふれる機会があり、そこでようやく、ヘミングウェイという“名前だけ知る”作家にたどり着くのだった。文学作家の港から港へ――。まるでこれは、天正遣欧少年使節・伊東マンショの、気の遠くなる“ヨーロッパ巡礼の旅”ではないか。しかし、ヘミングウェイの本を所有してから読み始めるのに、さらに幾年か必要だった。

『移動祝祭日』からの出発

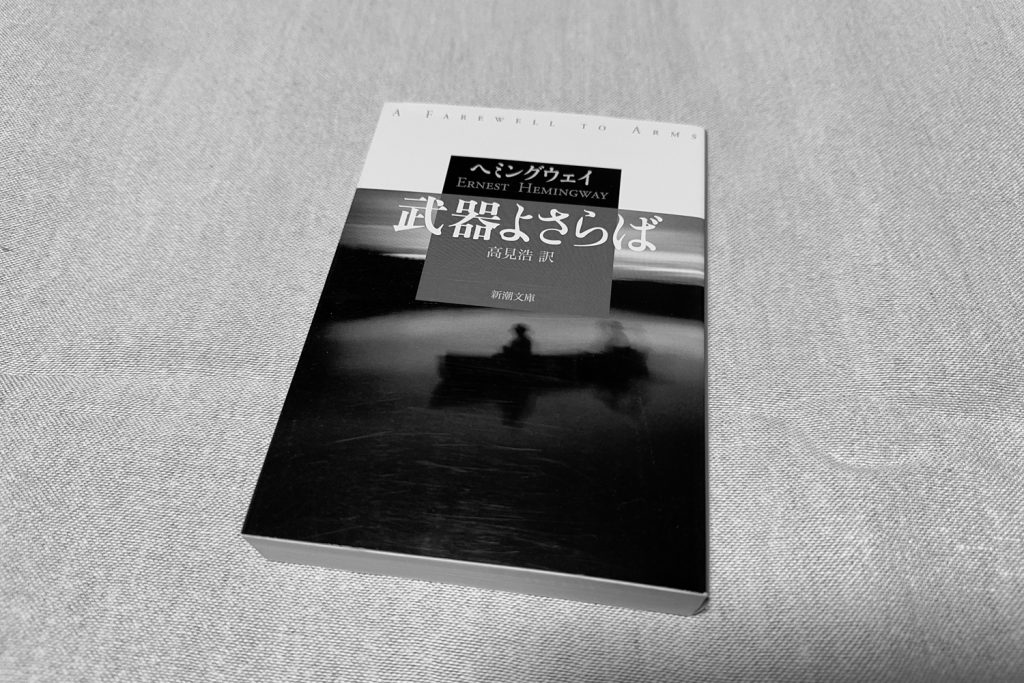

ごく最近、それもまだ『移動祝祭日』を読み終えていない時、地元の書店に立ち寄って、ヘミングウェイの他の作品の文庫本を探したのだった。既に私は、ヘミングウェイのいくつかの文庫本を所有していて、追加したかったのは、『武器よさらば』(“A Farewell to Arms”/1929年)だった。

だが、その書店の、ずらりと並んだ新潮文庫の書棚には、並べられている方々の海外作家の中から、“ヘミングウェイ”を見つけることはできなかった。この時、ちらっと上の方の棚に、“朝井リョウ”を見つけ、『何者』を見つけたが、まだ当然、『正欲』は発売前だから置いて無い――。私の関心が微妙に揺れ動いたが、ともかくそこに、“ヘミングウェイ”が無かったことに、強い衝撃を覚えた。

いったいこれはどういうこと?

“ヘミングウェイ”はとうに仰々しい古典となって、旧時代の人だ。ごくありふれた、限られた人の感覚では、「昭和はもはや旧石器時代だ」などと抜かす。ちなみに、ヘミングウェイの作品は1925年刊行の短編集『われらの時代』(“In Our Time”)、その翌年の出版された『日はまた昇る』(“The Sun Also Rises”)が代表作である。それから彼は、52年の『老人と海』(“The Old Man and the Sea”)でピューリッツァー賞を受賞。54年にはノーベル文学賞を受賞している。福田陸太郎氏の日本語訳の『移動祝祭日』が出版されたのは、彼の死後の1964年のことだ。

馬鹿をいっちゃいけない。ほんの少し前ならば、絶対的に其処に有ったであろうヘミングウェイの本が、今は、置いて無いのである。まるで最初から、存在していないかのように軽んじられて――。個人的に思い浮かぶことは様々あるが、しかしながらそういう時代なのだと観念するしかなかった。

「書く」ことへのこだわりとしての

そう、此処までの話の要旨は、結局、無いならAmazonなんかで買えばいいじゃないか――ということなのである。

それはそうだ。そりゃそうだね。そりゃそうなのだわ。

断っておくが、私は普段、“Amazonウィザード”と自称してもおかしくないと思っている。それくらい、Amazon様を利用しまくっている。現に私のアカウントの“あなたのリスト”には、『武器よさらば』がちゃんと登録してある。だから、買おうと思えばいつでも買えるのだ。ポチッとすれば、明日にでも、場合によってはその日の夜に、それが手に入る簡単な話(配送業のビジネスを含めた工面を考えたら、決して個人が簡単な話で済ませてはならないのだが)。そりゃそうなのだわ、そうなんだけれど――。

なんだか知らぬが、私の中で、ひどい具合にこだわりが芽生えてしまっていたのだった。“ヘミングウェイ”のこれに関しては。それはもう、意地の突っ張りのようなものでしかなかった。じゃあ、こうしよう。地元の書店に無いならば、東京に行って、『武器よさらば』を買ってこようと。

おそらくその発想は、とてつもなく懐かしく、甘美なものに違いなかった。私が中学生の頃に培った発想である。というか、その時代は、そうするほかはなかったのだ。片田舎である地元に無いなら、東京に行って買えばいいと――。

そうやって私は、かつて、秋葉原のLaox(ラオックス)だったか石丸電気だったかに行って、単体の重たいCDプレーヤーを買い、それを箱ごと抱えて帰ってきたし、ベートーヴェンだかモーツァルトだかのクラシックのCDをわざわざ秋葉原のショップに買いに行ったりもしたし、誰も買わないであろうマイケル・ジャクソンの稀有なリミックス盤――例えばそれは、『THE WHO IS IT REMIXES』だったりとか――を億劫がらずに買いに行ったりもした。新宿の紀伊國屋書店では、ちょっと古臭い(本当にホコリを被っているような)演劇関連本を読み漁ったり買い漁ったりしたものだ。もうずいぶん昔のことである。

そんなことは誰でもやっていたこと。

しかし、あえていうが、それはリアルなショップで買うことへの強いこだわりではなく、また守旧派の読書家の自尊心にふれるようなこだわりでもなく、むろんのこと、なにか私が、時代錯誤的に“気が違えた”わけでもなかろう。いま私は、そうやってヘミングウェイの文庫本が欲しいという気持ちの裏側にぺたりと張り付いている、「書く」ことへのこだわりについて表明したかったのだった。

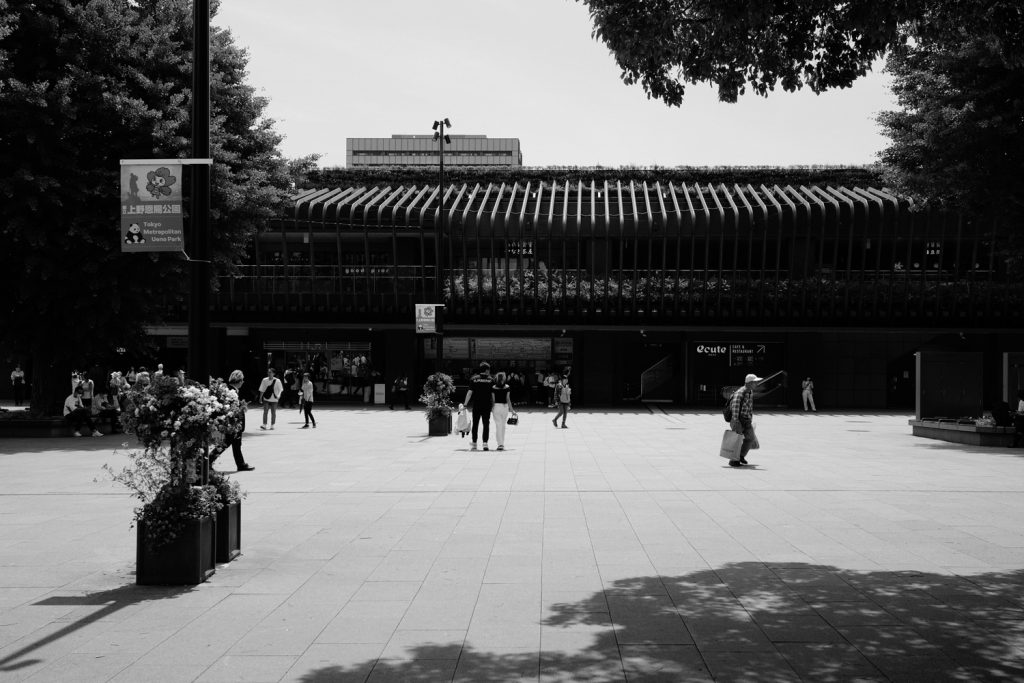

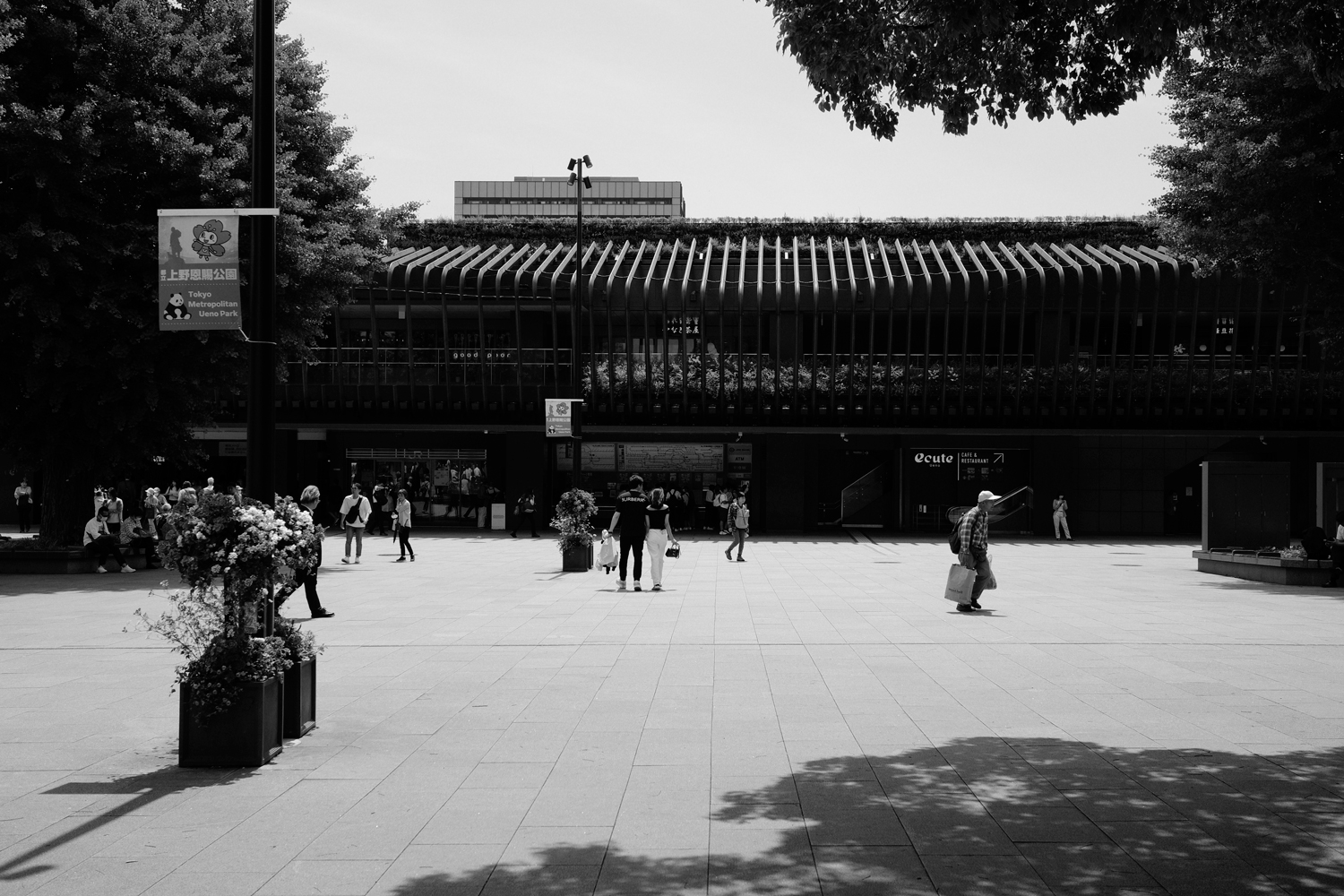

東京の上野駅に着き、ひたひたと歩いてたどり着いた書店では、ヘミングウェイの文庫本(新潮文庫)がおおむね揃っていて私は安堵した。その書店で実際に、『武器よさらば』を買うことができた。溜飲が下がる瞬間であった。

コメント