埃を被ったボロボロの黒い函の四体が、書棚から外れた部屋の片隅に放置されてしまっている。永い月日が流れてこの状態にあった。

四体――それは紛れもなく、三島由紀夫の『豊饒の海』(全4巻)に相違なかった。どうにもこうにも垢抜けない20代の初め、それ以外の三島の文庫本(新潮文庫)を片っ端から読みあさり、心情的には読み尽くしており、読んでいないのは『豊饒の海』だけだった。ぼやぼやとした私の青年期において、三島文学がぴたりと読書として勃興しなくなったのはどういう理由からなのか――。

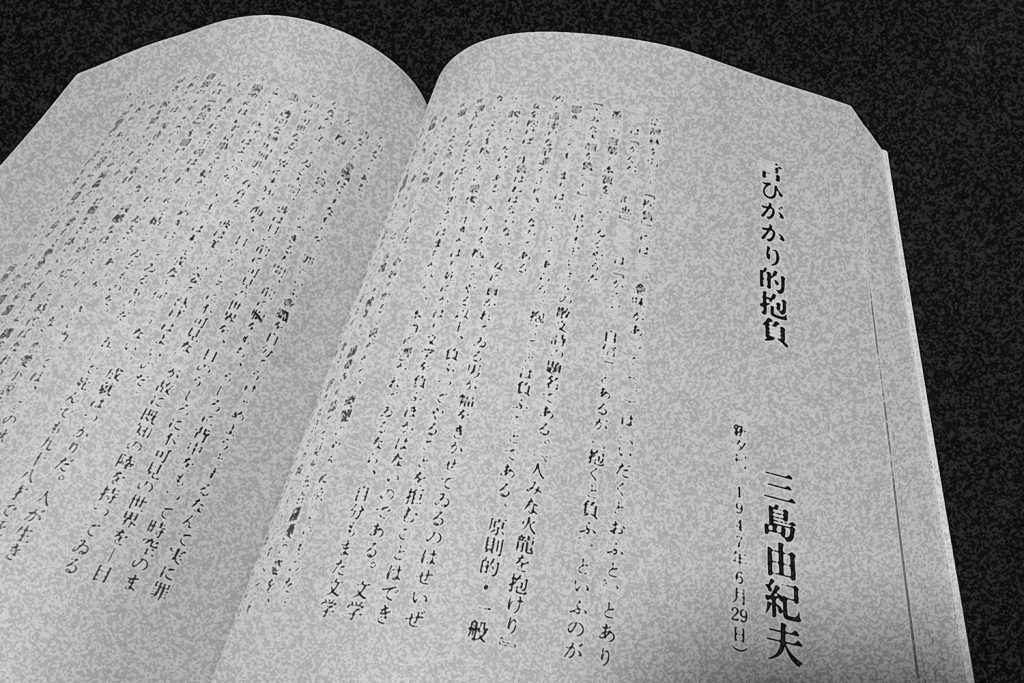

つい先日、三島の「全集未収録の随筆」が確認された――との報を、新聞記事で読んだ(2024年6月6日付朝日新聞朝刊「三島由紀夫 22歳の抱負」)。その随筆は、「言ひがかり的抱負」という題であった。

『新潮』(新潮社)2024年7月号にその全文が掲載されたというので、さっそくそれを買ってきて目を通した。「言ひがかり的抱負」は、実に三島らしい気骨ある文体であった。青年期の若々しさが、ところどころみなぎっている感じがした。

新聞「新夕刊」への寄稿

「全集未収録の随筆」の確認という一大事の概略としては、こういうことになる。

22歳で新進作家だった三島が書き下ろした随筆「言ひがかり的抱負」が掲載されたのは、1947年6月29日付の日刊紙「新夕刊」だった。この随筆は、400字詰め原稿用紙3枚弱ほどで、掲載された文面を、大阪大学大学院人文学研究科の斎藤理生教授が、今年の2月に確認したという。

「新夕刊」そのものの創刊に係る詳しい事柄については、ぜひ『新潮』7月号の解説面(記したのは斎藤理生氏)を読んでいただきたいが、昭和21年から22年の2年間に、特に文芸紙的な趣向がみられたことなどが示され、多数の著名な作家が、この日刊紙に随筆や書評などを寄稿していたようだ。ちなみに『新潮』7月号には、三島のそれ以外に、坂口安吾の「全集未収録の随筆」(「智能検査」)も収録されている。

どうやらその頃の「新夕刊」は、戦後直後であったためか、印刷の質が悪く、古い活字に新しい活字を付け足していたようで、輪転機そのものも状態が悪かったらしい。したがって、元の記事にはいくつか字が抜け落ちている箇所があり、そこは空白のままだが、幸いにして抜けた字を推測して読むことは、さほど難しくはなかった。

若き水飛沫なる随筆

三島の「言ひがかり的抱負」は、編集者側の企図により、“新人作家”の「創作への抱負」をテーマにして依頼されたもので、三島はなんとこれを3日前に頼まれ、頼まれた翌日に原稿を届けたという。そして編集者側の林房雄とも会っている(小林秀雄をはじめ、初期の「新夕刊」には吉田健一も携わっていた)。掲載された翌月、三島は原稿料の125円を受け取った(今の貨幣価値でいうと5千円弱か?)。

――抱負とは、抱いて負うのだから、男が女を抱いたら、一生それを負わなければならない。赤ん坊を抱いたら、負ぶってやることを拒むことはできない。ただ、罪の意識は不要。抱いて負うのだから、安心して泳げばいい――。

若き三島らしいいいっぷりで惚れ惚れとするが、まだ三島独特の文体の体臭のようなものが、若干弱く、無味無臭に近い。

しかしそれにしても、戦後直後でみな飢えに喘ぎ、無謀な戦争をやらかしたことに対するある種の国民的罪悪感を抱き、途方に暮れていた時に、新進気鋭の若き青年は、あのようないいっぷりで日本人を鼓舞したかったということなのだろうか。あるいは逆に、自己不安と自己喪失感とが相まって、このような形の《明るく爽やか》で《涼しい》心持ちのいい分を演出したというのであろうか。

後に三島は、青年期の精神というものを、“私は高く評価しない”と述べて経験を顧みている。《オスカア・ワイルドの顰(ひそ)みに倣って》――。『裸体と衣裳』(新潮文庫)の「空白の役割」には、こんな文章がある。

肉体の若さと精神の若さとが、或る種の植物の花と葉のように、決して同時にあらわれないものだと考える私は、青年における精神を、形成過程に在るものとして以外は、高く評価しないのである。肉体が衰えなくては、本当の精神は生まれて来ないのだ。私がもっぱら「知的青春」なるものにうつつを抜かしている青年に抱く嫌悪はここから生じる。

『裸体と衣裳』「空白の役割」より引用

三島は「言ひがかり的抱負」の中で、まさにその抱負の主たる具体的な計画――思ひ上がつた計画――として、いくつかの方向を示してみせている。

一つは、《歿落した貴族の少年少女のストイツクな(残酷なほどストイツクな)恋愛小説を二百枚》。もう一つは、《ロココ趣味の悪趣味な小説》。さらにもう一つ、《壮麗な文体ととりすました構成の下に、近親相姦や、サディズムや、マゾヒズムや屍姦のてう梁する悪徳小説》。

それら挙がった標本的な後翅の小片らしき題材は、あまりに仔細に拡散し、その後の作品に多く散りばめられているかのような印象を与えかねないが、このぶちまけた抱負、これこそまさに「知的青春」の後翅そのものであった。おそらく三島は翻ってそれらを嫌悪し、安易には手を付けなかったかと思われる。

しかし、未来への微妙な精神のゆらぎであったとも、思わなくはない。自己精神の揺らぐ蜃気楼への眼差しは、青年青春への憧憬に近いものなのである。掴み取った翅を胴体に貼り付けて、飛び立てるものでもなかった。であるからこそ、三島の最期の作品が、輪廻転生と文学的大宇宙を要望した『豊饒の海』だったのだ。

さて私は、この『豊饒の海』を、どこでどう読み始めればいいのだ? 難問である。

コメント