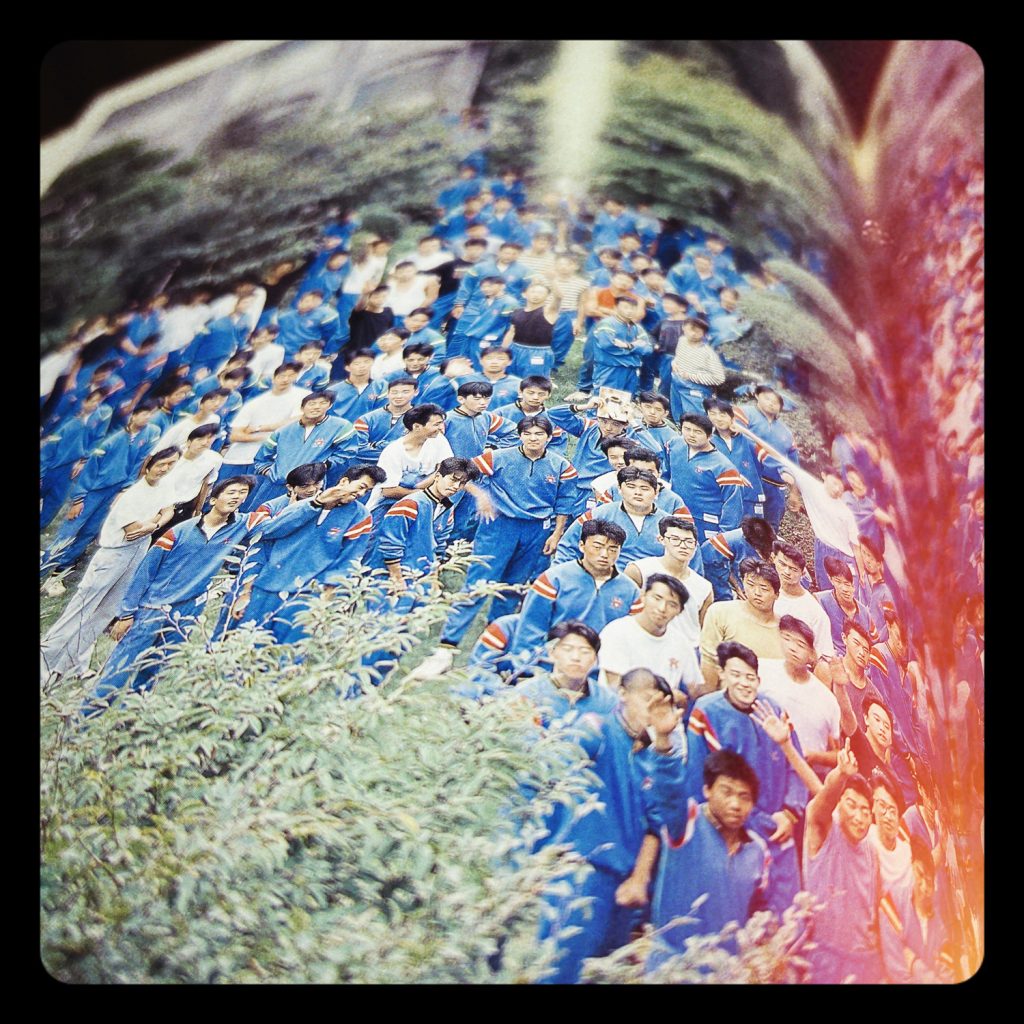

一昨年の12月に母校の工業高校の創立20周年記念誌(1990年)を断舎離した際、その“記念写真”をデジタル・アーカイブして発見したのは、友人が高々と頭上に置いて見せびらかしている、雑誌『ぴあ』だった。あの本の表紙は、キョンキョンこと小泉今日子さんだよね、とても懐かしいなあ、あの号いま欲しいよね、ということだった。

それから数か月して、ヤフオクでようやくその号を見つけ、なんと今、それが手元にあるのだ。紛れもなくキョンキョンであり、厚みと重みを感じる1990年10月11日号であった(実はこの本、週刊ではなく隔木刊)。

学園祭速報ページに母校の名が

「1990年」の日本のエンタメ界隈を如実に詰め込んだ文献資料として、この号は大いに役立っている次第だが、それにしてもこの頃の雑誌『ぴあ』の1冊分の情報量は、凄まじい。

おそらく、いまケータイでエンタメ情報をあちらこちらのアプリから入手できるとしても、あの『ぴあ』の1冊分の、すなわち2週間分の情報量には到底太刀打ちできないであろう。

高校時代、あの本を教室に持ち込んで、回し読みしながら欲しい情報を入手したり、暇な休み時間に読み耽って時間を潰す――などということをしていたわけである。

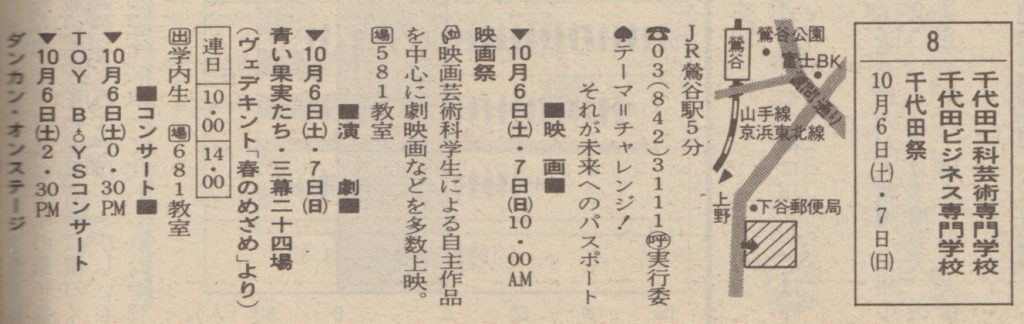

さてこの本に、「’90学園祭速報」というページがある。

そうだ、あの時、学園祭のシーズンだったのだ。そこには“大学・短大”のカテゴリーのほかに“専門学校”のカテゴリーもあって、なんと、我が母校の千代田工科芸術専門学校(及び千代田ビジネス専門学校)の学園祭情報が掲載されていたのである。これは極私的に嬉しい発見であった。

高3の秋なのだから、既に進路は決まっていたはずだが、当時この誌面に気づいていたのだろうか。千代田工科芸術専門学校の学園祭は、「千代田祭」という。その年、10月6日と7日の土日に開催されていたことがわかる。テーマは、「チャレンジ! それが未来へのパスポート」。

それは『春のめざめ』のミュージカルだったのか?

この年の「千代田祭」の目玉となるイベントは、まず「映画祭」。《映画芸術学生による自主作品を中心に劇映画などを多数上映》。

これはちょっと想像するしかないのだけれど、錚々たるプロの先生方がご指導なされているので、ど素人の学生の自主作品とは違う。いわゆる商業映画と同様にして、脚本、撮影、現像、編集、初号の試写などを経ていると思われるので、ルーカスの『電子的迷宮/THX 1138 4EB』(“Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB”)くらいの作品はあったのではないか。

それから、演劇公演――。

…おいおい! これは大変な発見をしてしまったぞ。

ドイツの劇作家、フランク・ヴェーデキント(Frank Wedekind)の戯曲『春のめざめ』(“Frühlings Erwachen”)より、『青い果実たち・三幕二十四場』を上演しているではないか。

凄い。ヤバすぎる。

後述した翌年の演劇公演は、確か新宿の歌舞伎町のシアターアプルで上演されたと記憶するので、おそらくこの『青い果実たち・三幕二十四場』も同劇場で上演されたのではないか。ミュージカルかどうかわからないが、その可能性はきわめて高い。だとすれば、ブロードウェイや劇団四季のミュージカルよりもだいぶ先駆けて、前衛的な趣で母校がミュージカル化していたことになるではないか。

その他のイベントでは、学生らによる音楽コンサート、千代田の卒業生である“たけし軍団”のダンカンさんのオンステージ、イラストや版画・写真などの展示会、露天商的なショップ(?)、植木市(?)、バザーなど、マンモス校の校舎は何棟もあるので、それぞれの棟のあちらこちらの教室で、たぶん盛大に、異様な盛り上がりを見せて(?)、諸々の諸々が諸々に催されていたかと思われる。諸々…。

『青鬼の持って来た砂時計』の演劇公演

翌年の「千代田祭」は、1年生の私も体感している。

以下、当時学校に提出した始末書――ではなく、「千代田祭」の演劇公演の感想文を全文そのまま挙げておくので、熱意のある方だけ読んでいただければ幸いである。ちなみにこれは、私が19歳の時の文章であるから、諸々、酷く拙い――。ご了承願いたい。

『青鬼の持って来た砂時計』を観て

私は中学生の頃から、TVや映画以上に演劇に興味を持ち、年に数回東京の劇場に足を運びだした。自分の意志で観た最初の芝居は、日本橋・三越劇場で行なわれた文学座公演『怪談・牡丹燈籠』だった。主演は杉村春子さん、北村和夫さんで、たいへん素晴らしい演技で、私はこの作品から本格的に演劇にのめり込んだ。TVや映画とは一味違い、観客と俳優が非常に親密な距離にある中で、俳優の繰りだす見応えある芝居が生で味わえるというその臨場感は、演劇だけにある特権である。そして何といっても演劇の強みは、出演者とスタッフの共同作業によって生まれるアンサンプルの美しさを自由自在に引き出せるということである。それは物語の面白さや役者の演技以上に大事な要素であろう。私はそんな表現の一つの手段としての演劇に虜になったのである。

そうして今回、千代田祭で催された公演『青鬼の持って来た砂時計』に出合うことになった。三時間という長丁場でありながら、テンションを落とすこともなく、最後まで演じ切った出演者の人たちは、相当の練習を積んだことと思う。

実をいうと最近、私は地元で劇団を旗揚げすることになったグループと合流して、現在その旗揚げ公演のために毎週練習に励んでいる。公演は当分先になりそうなのだが、男女十数名の劇団員でありながら、一人一人真剣に取り組んでいる。そういった私事があって、『青鬼の――』を観たわけだが、どうしても客観的に観ることができず、自分たちの劇団のこれからを合わせ鏡のようにして観賞してしまい、なかなか素直な気持ちでとらえることができなかったのが残念なのだが、演出やアンサンブルの点で色々と参考になるところがあった。

特に自分たちの劇団の在り方で参考になったこと、それは、〈役者がどんな芝居をやれば良いのか〉ということではなく、その芝居で〈役者がどんなものを観客に訴えることができるか〉という点であった。それぞれの頭の中にある演劇に対してのポリシーを吐き出してみたところで、またそれを混ぜ合わせたところで芝居ができるわけじゃないし、この芝居が観客にウケるかこだわるよりも、もっと根本にある作品の有るべき姿を表現することの方が大事だと私は思う。

『青鬼の――』で、力を抜いて一つの作品を制作することを思い知らされた。

何も活かされなかった20代

子どもの頃の勉強だって遊びだって、何かに活かされなければ意味はない。映画狂だって音楽だって、道楽も活かされてこその道楽である。あの感想文に歴然と記されていた“劇団”云々が、何を示していたか。

それは、90年代に突入した私の20代の、やがて最たる失敗におわる、そのまだ何も予感されていない傍証――となっていることに気づかされるのだった。

我が劇団の「演劇」は、やがて「おもちゃ演劇」と化していく。始末に終えない道楽以下の沙汰である。そのことに、私は薄々感じていながらも、なんら対処できず、全てを放り投げて明け渡したのだった。

高校卒業前に、友人が高々と『ぴあ』を掲げてるじゃないか。それを読めよ。

読めばそこに、自分がこれから行く学校の事柄が記してあって、“ヴェデキント”の“「春のめざめ」”ってあるじゃない。それって何? それをちゃんと調べて、ああそんな面白い演劇やってるんだあの学園は…ってわかるじゃない。なのになんで、「おもちゃ演劇」に行っちゃうのさ。もしそうなったんなら、自分でちゃんと軌道修正するなり、物事を転換しろよ。

このことは何度も繰り返して自戒していくけれども、高校のK先生がいっていたサリンジャーのライ麦も知らんぷり、モラトリアムがなんであるかさえ知らない若造は、そう、人生の3分の1も悪夢でうなされ続け、無駄にしたことになるのだった(「ブルーな春の星を書き替える」)。

遅かりし、新しき青春がやってきたことを告げる。

若い人がこれを反面教師とすることを、しつこく述べていきたい。

まあ、でも学園祭でヴェーデキントをやっていたとは、やっぱり凄いね。こうして振り返ってみると、私もそんな母校の卒業生であることが、嬉しくなってくる。やっぱり自分も千代田の卒業生だなと思う。まだまだこれからだな。

コメント