当ブログの今月の投稿「私は朝井リョウの『生殖記』を読み始めるというのか」で予告したとおり、それから程なくして渦中の小説を読了し、今これを書いている。

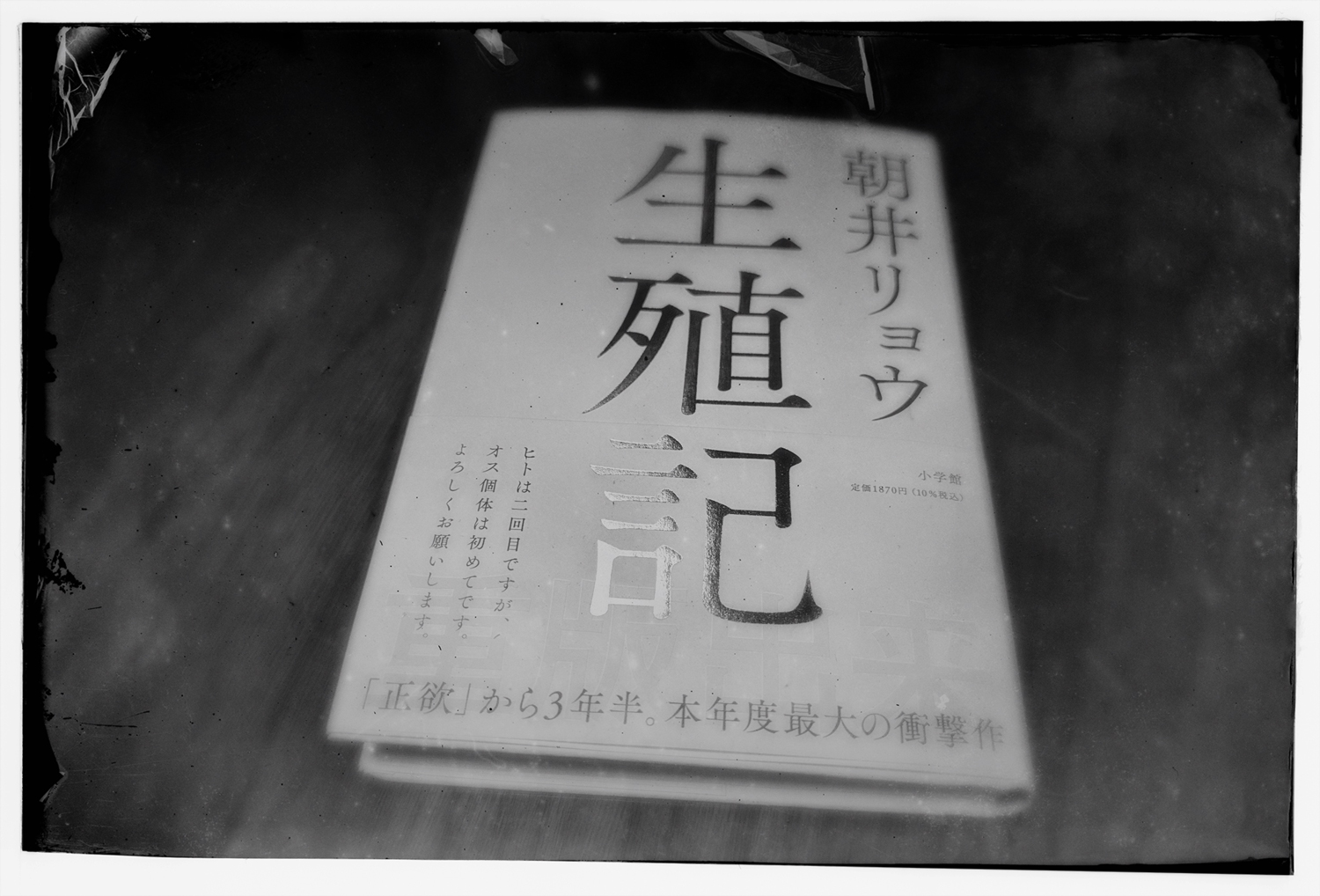

朝井リョウ著『生殖記』(小学館)。

本の帯には、パステルピンクの大きな文字で“重版出来”と記され、《「正欲」から3年半。本年度最大の衝撃作》と謳っていた。これを見れば、そぞろ読む直前に、たいへん期待感が増していったのも無理はない。

そもそも、伏線を張り巡らして何かを“語る”、あるいは何ものかが“語られる”文体がきわめて特徴的といっていい朝井リョウ氏のエンタメ小説をこの機に読むというのは、その小説の風体そのものが、現代日本人的な日常性のメンタリティや秩序、あるいは混乱であったりとか疲弊した生活感といったものを象徴していると私は睨んでいるせいなのだが、ここで確信を持っていたのは、新刊の『生殖記』を読むことで、日本人の保守的で朴訥とした世俗の皮相が浮き彫りになるのではないか、ということだった。個人的には9年来、朝井氏の小説を読む楽しみというのは一貫して、そういうことを含め拡張したものであった。

特に今度の小説のタイトルは、実に風変わりな“生殖”+“記”となっている。

あらゆる世代の文学守旧派の気を引いたタイトルであることは間違いない。エンタメ小説としては、十分な話題性を振りまいていた――かに思えた。その点でいうと、読者に期待感を持たせる広告戦略としての効果は、まずまず大成功だったといっていいのではないか。

§

尚、ここから下部の文章は、『生殖記』の内容にふれるものである。

したがって、この小説をこれから読もうとしている方、読まずにはいられないが買ってきた本をハトロン紙に入れたままコンビニのオムライスなどを食べ、読むのを我慢し続けている方々は、どうか一旦このブラウザのタブを閉じ、本を読み終えるまで待っていただけないだろうか、と思うのである。

とりあえずは小説をお読みいただいて、それから後日、あらためてこの投稿をお読みいただけたら幸いである。朝井氏の『生殖記』に特に興味のない方、あるいは小説をしっかりとお読みいただいた方々となら、これ以降の文面は共有しうるものであると考える。

ならば、ごきげんよう。

小説を読んだら、またここでお会いしましょうね。

マツタケはキノコの王様だよね

グルメの秋――いや、秋のグルメと申せば、マツタケがその一つであろう。

私は調べたのである。ナニを? 何を調べたかは、後で述べることにするが、ともかく、マツタケは美味しくてよろしいと思う。

丸ごと1本のマツタケを、こんがりと網焼きにしてみれば、どうであろう。

醤油とレモン汁をたらし、焼きたての香ばしいマツタケを口に頬張る。ああ、なんともいえない風味が漂う。これがマツタケ。日本人の大人たちが秋のグルメで憧れる、キノコの王様。いや、女王様かしら。そうよ、そうよねこれがマツタケよ。これがマツタケなのよ。おいしいじゃない。おいしいわね。マツタケの夢でも見そうだわ――。

そんな夢など見る気はサラサラないのに、そんなような独りごとにうっかり涙をこぼし、贅沢なひとときを味わう。なぜか、チャゲアスの「僕はこの瞳で嘘をつく」を聴いちゃったりする。私なら、熱燗の肴だなこりゃ。これが日本人の大人において、食の味覚を少々贅沢にくすぐる悦楽の文化というものだ。

マツタケの香りただよう旬の季節に、“煮ても焼いても食えない話”を持ち出すのは、正直御免被りたいのだけれど、致し方ない――。

予想に反して『生殖記』が、実に平易で退屈な小説だったのである。むろんこれは、私の個人的な感想にすぎない。しかし、決して愚作ではないにせよ、あれはやっぱりちょっと、途中で読んでて飽きちゃうんだよね。

朝井氏の小説には、時々悪いムシがひょいとくっついて、美味しいマツタケの食べ方が台無しになることがある。そういう悪いムシ――小説としての悪いクセがあるように思う。

〇〇目線が語る小説

御意。

私が『生殖記』を読んで、途中で飽きてしまった理由について説明していく。

ただし、これ、あまり長々とグダグダ説明したくないので、なるべく単簡に片付けてしまおうとも思っている。

あ、そうそう、マツタケといえば、男性の性器(生殖器)=ペニスを連想する人も少なくないだろう。少々下品な話だが、そのことはあえて踏まえておきたい。ペニスの別称で、それをマツタケと指すことがある。おそらく、形がそっくりだからなのだろう。

ヒトの体の一部である性器(生殖器)が、そのヒト――オス個体やメス個体――の行動や思考を肩代わりして本意を語る――。それが、小説『生殖記』の文体ではなかったかと思う。「〇〇目線」と謎っぽく広告にあったのは、「生殖器目線」を指していたのだ。

主人公である30代のオス個体=達家尚成(独身で、おそらく童貞)の「生殖器」が、独りごとのように語り始め、彼(=宿った個体)の実生活を事細かに説明してくれる。彼が誰かと会話していても、その都度彼がしゃべったことの本意(本心)まで説明してくれるのだから、実に説明的である。

宿った個体の秘密事まで知り尽くしている、ということはいえるのだ。その秘密がヤバい秘密であればなおのこと面白い。少々可笑しみを含めた説明調なので、いわばそれが朝井リョウらしい小説の味となっている。

その点では、風変わりな形態の小説である。漱石の、ワガハイは、の猫小説よりもっと内側、というか内蔵なのだから。本の帯にあるキャッチーな文言――《この本は、ヒトのオス個体に宿る〇〇目線の、おそらく誰も読んだことのない文字列の集積です》とあるのは、そういうことなのである。

この「生殖器」がしゃべくりまくる、いわば精霊のような存在の主観=「私」は、達家尚成に生息する以前、パキスタンのメス個体Maryamにも宿っていたことを打ち明けており、文中、時折Maryamの実生活にもふれ、尚成のそれとの対比を表すこともあり、それはそれでなかなか面白い試みだなとは思った。

オス・メスの違いだけではなく、地球上の国々の環境、民族、身分、宗教、文化などの違いによって、ヒトという動物は、その生態や生活習慣が千差万別であることを語る。この点において、いい感じの小説だと私は率直に思った。「生殖器目線」でヒト個体の性生活まで露わになっていくのであれば、これはもしかして秘密が暴かれ、ドラマチックな展開で恐怖心も煽られて、小説としても新しいのではないかと思ったのだ。しかし――。

やはり、なにゆえに〇〇目線であったのか

その期待値は、まだ読み始めて間もない導入部のあたりから、おや? と心配に変わった。こんなふうに「生殖器」が実況する。

《尚成、大あくび、二発目です》

これにあやかり、こんなふうに説明が続く。

《さて、あくびにはオキシトシンという神経伝達物質が関係しています。ということは…》

生殖以外のことも、この「生殖器目線」の「私」は説明しだし、科学的理知的にそれを解説してしまう。ヒトが発明した科学に則って、内部の身体器官が、ヒト由来の生理学をことごとく解説するのだ。

結局ほとんど全て、この「生殖器」が、あらゆることを知っていて説明しだす。それがちょっとくどかった。なにやら滑稽を通り越して呆れてくるのである。「生殖器」が説明するこんな驚くべき記述もあった。

今所属している“会社”の仕組み的に頑張れない、みたいな理由で別の仕組みの組織へ転職する個体は多いですが、尚成の場合は、今所属しているこの“社会”の仕組みでは頑張れないという話なので、この根深さ、厄介です。

朝井リョウ著『生殖記』より引用

会社。転職――。

この「生殖器」は、世の中のことを何でも知っているのだ。そういえば確か、

《ヒトは二回目ですが、オス個体は初めてです。よろしくお願いします。》

って帯にあったけど、あなたはいったい何者? と私は思ったのである。ヒトに宿ったのはたった2回、なのに、会社のことや、転職のことをよくお知りになっている。

もちろんそれは、「朝井リョウ目線」の何者…でもないからだ――。

俯瞰した語り口調は、朝井氏本人である。となると、もはや「生殖器目線」なんていうのはペテンで、「朝井目線」が全てを語っているだけにすぎないのである。

しかもこの主人公、あろうことか、性生活が何も無い。私という読者はそれを期待していたのに。なので、なにゆえに「生殖器目線」なのか私には全く理解できなかった。

書き手の朝井氏は、ヒトや生物の「種の保存」や「種の繁栄」に関する生物学に関心があり、そこから“生殖”というモチーフ(?)を引き出しているのだろう。主人公がそれに関心を持っていることで話を進めている。尚成は同性愛個体だから、ヒトとしても生物としても劣性すなわち「生産性がない生き物」だという負い目で、逆説的にそれらに関心を持っている、ということなのだ。

なにゆえに「生殖器」と同性愛個体なのか

この尚成なる若者が、「同性愛個体」(同性愛者)であるとして「生殖器」は語り通し、その彼自体はその性的指向を他人に「カミングアウトしたりしない」のだけれど、どの程度の同性愛指向なのか、そういった体験的な事柄がほとんど出てこないため、さっぱりわからない。

例えば過去に、異性愛個体と接近して愛撫されても「生殖器」が無反応だったとか、同性と戯れた時、つい「生殖器」がえらく反応したとかのエピソードは、一つも出てこない。幼少期からオネエ言葉でしゃべり、学校のクラスメイトたちから爪弾きにされてきた経験――だけのエピソードでは、同性愛指向とはいえないだろう。しかもこうしたエピソードこそ、おしゃべりな「生殖器」の説明や語りではなく、尚成の言動という形でしっかり表現すべきだと思うのだが、いずれにしても、彼が本当に同性愛個体なのかどうか、過去の体験談が語られていないので、首をかしげざるを得ない。

「生殖器目線」という触れ込みで実にサイエンティフィックな文言がくどいほど散りばめられた小説ではあるが、いたって性的には何も起きない説明小説(?)であり、マツタケはただそこにあるだけで、焼こうともしなければ煮ようともしないのであった。

読者はただそれを、隠そう隠そうとする作者の意図に半ば勘づきながらも、眺めているだけにとどめられ、口に含めて味わうことすらできない感じ――であろうか。尚成の生殖器官は、小便をするという生理現象以外には、「性交渉」という記号も符号も与えられず、その器官として本領発揮しない。

つまり、前途を阻まれ、内部にじっと潜んでいるだけの存在だ。尚成は決して恋をしない。だから、アレは萎んだまま(?)クライマックスを迎える。作者は、内部に潜んでいるだけで本領発揮しない“語り”の主体が、なぜ主体として尚成の人生の一幕を“語り”だしたのか、そのことには一切ふれずに避けて素通りする。

え、これでこの小説、終わっちゃうんだ。

クライマックスなど、ないのだ。

尚成が、会社の独身寮を引っ越すことになり、また図書館で新たな本を借り、浮き足立っているだけの当人。それで終わり。これって、凡作すぎやしない?

大人の「生殖器」の話ではない小説。

恋とか愛とかで発情し、「〇〇目線」という下の方の視点が活かされることもない真っ白な小説。実に不思議なのだ、この小説は――。

異性愛者にだって、世の中のヘンテコな共同体の中で、「生産性がない自分」で苦悩しているヒトはいっぱいいますよね。そこのところは等分だと思うんだけどなあ、と私は思いましたが、皆さんどう思いますか?

最後にマツタケの話

永井義男著『江戸の性語辞典』(朝日新書)には、江戸期における男性器を表した語がいくつか記されている。

例えば「魔羅」(まら)というのは現代もよく使われている語であり、聞いたこともあるだろう。「おちんこ」なんていうのも江戸期には使われていて、かわいらしい表現だ。

ぎょっとするような男性器を表す語があって、面白い。むろん江戸期の話である。

「雁高」(かりだか)というのは、亀頭が大きいことを指す語で、今でも通用する。松本清張の『砂の器』で“カメダカ”とか“カメダケ”という地名が出てくるが、おそらくそういう男性器のことを指していた大昔の由来があるのではないだろうか。

「紫色雁高」(ししきがんこう)という語も江戸期にある。決して漢方薬の名ではない。シシキガンコウ。アレのこと。こんな状態のアレを持っているなんていうのは、男性諸君にとって、笑いの止まらない自慢話となるだろう。夢にでも見てみたいくらいだ。さっきの「かりだか」が、より強固に「がんこう」というふうになって、シシキ、すなわち紫色に赤みを帯びているのである。老若男女、拝むほどではないか。

男性器の逸物を指すのは、そればかりではない。

「八寸胴返」(はっすんどうがえし)というのがある。これまた凄い語だ。一寸は約3センチであり、そうなると八寸は、24センチということになる。まさに巨根のことを指している。

単に巨根という表現よりかは、それをハッスンドウガエシといって天を仰ぐ、江戸時代の庶民の文学的表現性、あるいは性文化の豊かさに思わず脱帽してしまう。名は体を表す。これほどの胴返に、女性たちは狂喜したという。そりゃそうだろう。そう思うわよ。

さて、マツタケはどうか…。

残念ながら、その本にはマツタケなどという語はありませんでした。江戸期にアレをマツタケという表現はなかったのだろうか――。

いや、仮にあったとしても、さっき挙げたような「紫色雁高」だとかハッスンドウガエシなんてえらく強張った語に比べれば、屁でもないサイズであろう。マツタケという表現では、あまりにもちっぽけで、スケール感に乏しく、貧弱なサイズを表すにすぎない。現代人はアレがマツタケくらいというと、おお! と狂乱してしまうかもしれないが、江戸人のイチモツはそんなもんじゃないですよ、投げ銭で拝むほどだったのです。

§

なるほど、そういうことか。

むろん、江戸期であっても、異性愛・同性愛の乱舞は変わり映えしない。読んだ人ならわかっているだろうが、こんなマツタケの話なんて、『生殖記』に一切出てこないことを今、強調して申し上げておく。

令和の小説は、あるいは令和に生きて飯を食う作家は、エスタブリッシュメントの強い意向によって、マツタケをマツタケとも正直に正確に表現できないほど、屈折してしまっている。とくに性的には、「仮死状態に陥っている」ことを想像していただきたいのである。余談ではあった。

たぶん、達家尚成くんは、こんな話、ちっとも関心ないんだろうなあ。

コメント