「孤独」な人、「孤立」している人というのは、良くも悪くも性格的に独りよがりなのだ。何かしら自分の信念を貫き、それが結果的に独りよがりになる場合があるだろう。あるいは自分の我を必要以上に押し通し、その挙げ句、他人を気落ちさせてしまうこともあるのだろう。

自覚的であろうがなかろうが、独りよがりは「孤独」という状態を招き、「孤立」した生活環境に埋没してしまう。

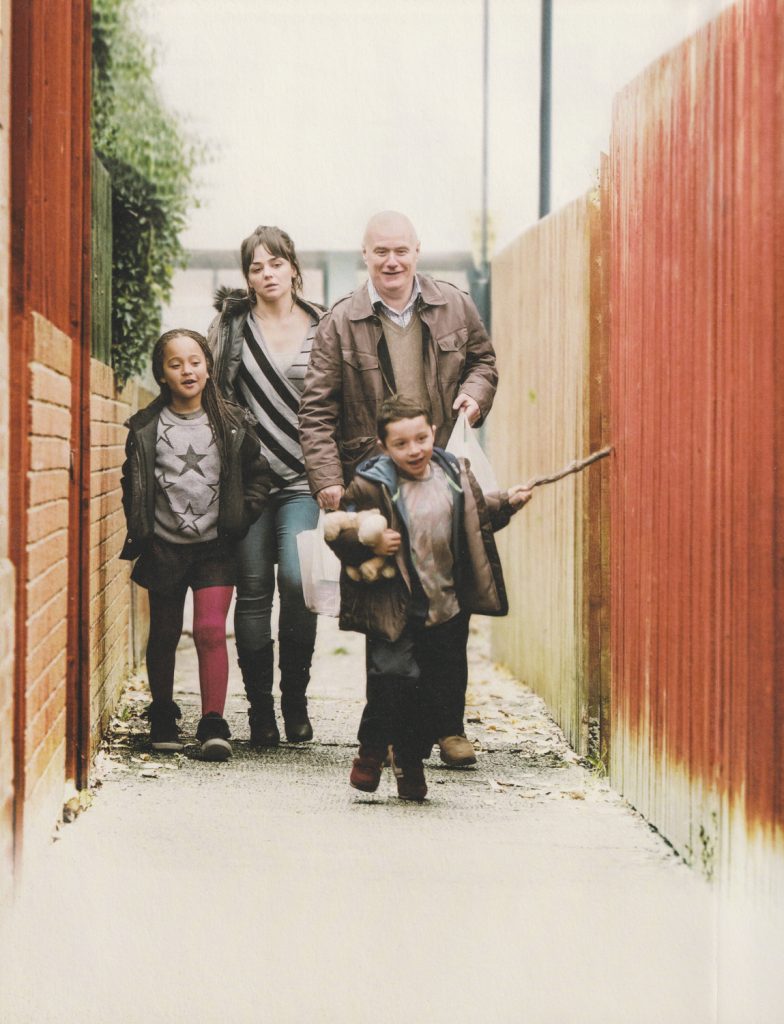

映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』(“I,Daniel Blake”)に出てくる主人公ダニエルも、そんな独りよがりな性格の男だ。他人に歩み寄るより、まず我を通す。そこで相手の心が一旦くじかれ、一歩引かれてしまう。さらにダニエルが冷たくあしらえば、もう完全に相手はお手上げ。思いはバラバラ。この人には近づかないほうがいいと、相手に烙印を押されてしまう。そういうシーンをたびたび見た。

しかし、それにしても気になる映画だった。

監督はケン・ローチ(Ken Loach)。例えば、彼の2006年の映画『麦の穂をゆらす風』(“The Wind That Shakes the Barley”)は、アイルランド独立戦争を描いた、まさに“生爪を剥がされる”凄まじいストーリーなのだけれど、その激しい気風の魂と血は、『わたしは、ダニエル・ブレイク』にもしっかり通底しているのだった。

したがって、そうしたところで国際的に評価され、『わたしは、ダニエル・ブレイク』は2016年、第69回カンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞している(ちなみに『麦の穂をゆらす風』は第59回のパルムドール受賞)。主演はデイヴ・ジョーンズ(Dave Johns)、ヘイリー・スクワイアーズ(Hayley Squires)、ディラン・マッキーナン(Dylan McKiernan)、ブリアナ・シャン(Briana Shann)、ケマ・シカズウェ(Kema Sikazwe)。

いわずもがな、私は、事あるごとにこの映画をブログで取り上げてきたのだった。例えば「ストーンヘンジに人々は集まった」では、古代ストーンヘンジにまつわる移民者の暮らしへの想起。それと人々の数奇な流動性に関して――。

あるいは単に、アイラのスコッチを飲む傍ら、この映画にふれたり…。

そう、それが最初だったのだ。初めて言及したのは、とある英字新聞の英会話コラムで解説されていた、“like a dog with a bone”という慣用句のこと(「ラフロイグのスコッチ」)。映画の中のシーンで、登場人物がその慣用句を口にする。振り返るとこの話題から、もう8年も経つのであった。

このようにして映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』は、私の心から、決して離れようとしないのである。それはいったい何故なのか。

貧困に流れていく人々

フードバンクに身を寄せる

昨年12月31日のこと。都内のNPO法人TENOHASIが、東京・池袋の東池袋公園にて、生活困窮者に無償で弁当などを配った云々のニュースを、私はスマホのアプリで見て知ったのだった。

ここに集まった人々の不安。

ケガをして数年前から働けなくなったある高齢者は、生活保護の扶助を受けて暮らしている。物価高でみかん1袋も買えなくなった…。楽しみは週1回のお風呂だけ…。

TENOHASIは正月の2日にも、炊き出しや弁当・おにぎりなどを配布し、医療相談及び生活相談もおこなったという。

そうした年末年始にかけてのニュース――この場合、“心が痛くなる話”というべきなのか、“心温まる話”というべきか、わからない――を見ても、私は 『わたしは、ダニエル・ブレイク』を思い出す。こんなシーンがある。

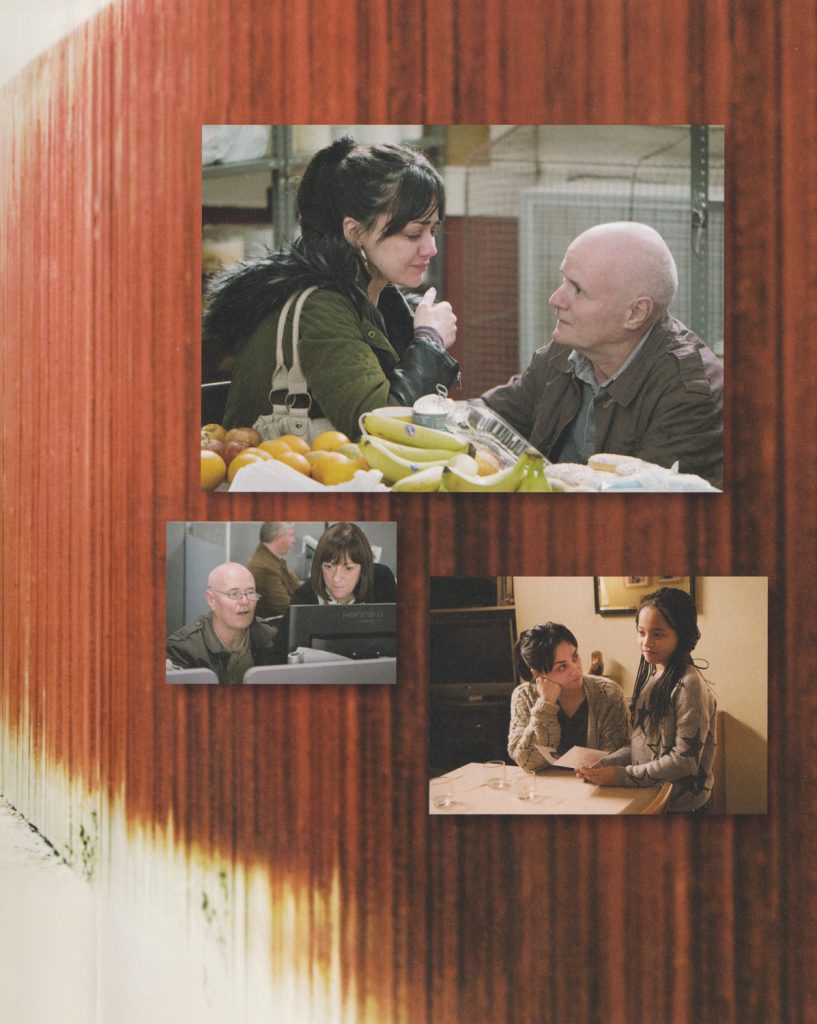

――主人公のダニエルといっしょに若い母親が、子どもを連れてフードバンク(※食料や日用品を無償支給してくれる)に訪れる。

殺風景な棚に並べられたフルーツの砂糖漬けの缶詰を、職員がいくつか手に取って、母親の袋に入れてあげる。だがその母親は、思わずその場で缶詰を開けてしまい、中のフルーツをむしゃりと口に入れて飲み込む。気づけば口元にいっぱいフルーツが付いている。すっかり我に返った彼女は、号泣するのだった。

あまりの空腹に耐えられなかった。無我夢中でフルーツを食べた。まるで赤ん坊のような状態の自分自身が、情けなくなった。涙する母親につられて、私も泣いた。それはたいへんショッキングなシーンであった。

手当が受けられなくなった不安

大工のダニエル(演じたのはデイヴ・ジョーンズ)は妻に先立たれ、独り暮らし。心臓発作を起こして失業したため、国からの「支援手当」を受給して生活している。医師からも、薬を飲んでしばらく様子見、良くならなければ手術しましょうとの診断を受けた。

映画の冒頭――それは「支援手当」の受給のための幾度目かの審査だったのか――ダニエルが医療専門家から軽微な質問をいくつか受ける。その質問事項があまりにもトンチンカンに思えたダニエルは、相手に対して何やらいい返してしまうのだった。

そのシーンが、ダニエルという男の勝ち気な性格、あるいは意固地で少々独りよがりな面をよく表していた。

訊かれた質問に、素直に答えればいいだけなのに、いちいち角が立つような抗弁をしてしまう。ただ、手当を支給する側の態度にも、全く落ち度がないわけではなく、ある意味、本気で市民のために支援する気があるのかという点で、客観的に腑に落ちない。軽微な質問こそ、困った市民を馬鹿にしているようで慇懃無礼なのではないか。もっと単純なことをいうと、支援のための手続きが、あまりにも煩雑すぎやしないか。

ダニエルの心の内にも、日頃そうした疑念が累積しているのだろう。たしかに腹は据えかねるが、やはりそこは我慢して、穏便に通り過ぎなきゃいけないことだってある。角が立つ抗弁をすれば、かえって事態は煩わしくなり、事務的な所作で対処しているに過ぎない訊く側の心をくじき、心証を悪くしてしまう。

結果。そう、肝心なのはそれの結果だ。

結局、審査上の点数が足りず、「受給不可」(=「就労可」)。だからいわんこっちゃない、と思うのだけれど、ダニエルにとっては絶対的にありえない、不都合な事態にまで陥ってしまうのだった。

こうした最悪の審査結果に対して、不服を申し立てるには、「義務的再審査」というのを受けなければならないらしい。

政治の施策というのは常に刷新されるもので、映画の中では少なくともそういうことになっており、現状のイングランドではどんなふうにそれが改新されているか、私はよく知らず不勉強である。あくまで、映画の中での話をしたい。

とどのつまり、イングランド政府の、いわば“市民への温情”のポリシーが、日本の政府と比べてどの程度、マシなのか、あるいは酷いのか、ここで詳しく述べることはできないのだけれども、ダニエルがとった行動は、このあと、「求職者手当」の申請のため、ジョブセンター・プラス(職業安定所)を訪れる。しかし、職員に「オンラインで申請」するようにいわれ、彼はすっかり困り果ててしまうのだった。

昔気質の大工職人ダニエルにとって、コンピューターやデジタル機器などといった硬いモノが、いかに“不便なもの”であるか、ということ――。パソコンなんて、カンナで削れやしないのである。

そうした硬いモノがひっくるめて不得手である人たちにとって、「オンライン申請」などといったものは、低所得の末端の人間がやるべき所作じゃねえだろ! と激しく抵抗したくなるくらいに心が打ち砕かれる、難渋な行為なのであった。

もはや低所得であろうが高所得であろうが関係ない、「オンライン申請」は市民の義務――くらいに時代が変わってしまったところで、ダニエルの心はすっかり完全にくじけてしまうのだった。俺は大工職人なんだよ。それが何故悪い?――そんなふうに思っているに違いないが、ここで手をこまねいていると、本当に手当を受けられず、生活は成り立たなくなってしまうのである。

どうしたものかと塞ぎ込んでいたダニエルは、向こうのほうで、ある若い母親が、職員ともめているのに気づく。どうやら、初めての町でバスの行先を間違え、手続きの時間に遅れてきてしまったようなのだ。

若い母親が、遅れた理由を職員に一生懸命説明する。しかし、責任者は硬いアタマで融通がきかず、どうやら手当の受給が却下され、罰則まで付けられてしまうようなのだった。

そこでダニエルは思わず声を張り上げる。

町に来たばかりの不慣れな母子を、優先的に面倒見てやれ、と。

このシーンにおいても、ダニエルの気質が感じられるのだ。それは正義感あふれる、勝ち気で意固地な性格をよく表しているけれども、この行動の結果。そう、肝心なのはそれの結果だ。

結局、若い母親たちと同様にしてダニエルも心証を悪くし、その場を退場させられてしまうのだった。

§

この後の彼ら――ダニエルと母子たち――は、各々の手当を受給するチャンスを失い、困窮のどん底に陥っていく。

ここでいう困窮とは、貧困のこと。

貧困とは、貧しさに困り果てること。お金が足りない貧しさ。それによって食べるものが足りない貧しさとなる。食べるものが足りないと体を壊し、病気であえぐ貧しさに変転する。病気になれば、満足に働けなくなる場合がある。働けなくなれば、さらにお金が足りなくなり、さらに困窮する。

困窮は、決してお金を増やしてはくれない。ちょっとまわりから恵んでもらえるだけ。あとは手当を貰えばいいのだ。いやいや、イングランドって、手厳しいんじゃないの? どこの国でもそうじゃない? 貧しさから差別が生まれる。どこの国でもそう。他者とのあいだに、心の溝ができる。心の壁もできる。それはあまりいいことじゃない。わかっているけれど、うまくいかない。だから、世の中は冷たく厳しいのだ。

それを総じて、「生きづらい」という。

映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』は、貧困生活に陥り始めたダニエルと、彼が出会った若い母親とその小さな子どもたちとの、ささやかな、ゆるやかな寄り添いの日々を描いたストーリー。見ようによっては、「生きづらさ」からわずかな開放感を味わえる映画――という解釈もできるが、どの国の社会人及び子どもたちの生活であっても、決して楽なものはない――ということを如実に示す、人々の悲しみのストーリーでもあるのだ。

生きづらいことと自己責任論

[STAND UP STUDENTS]の「◯◯ゼミ」

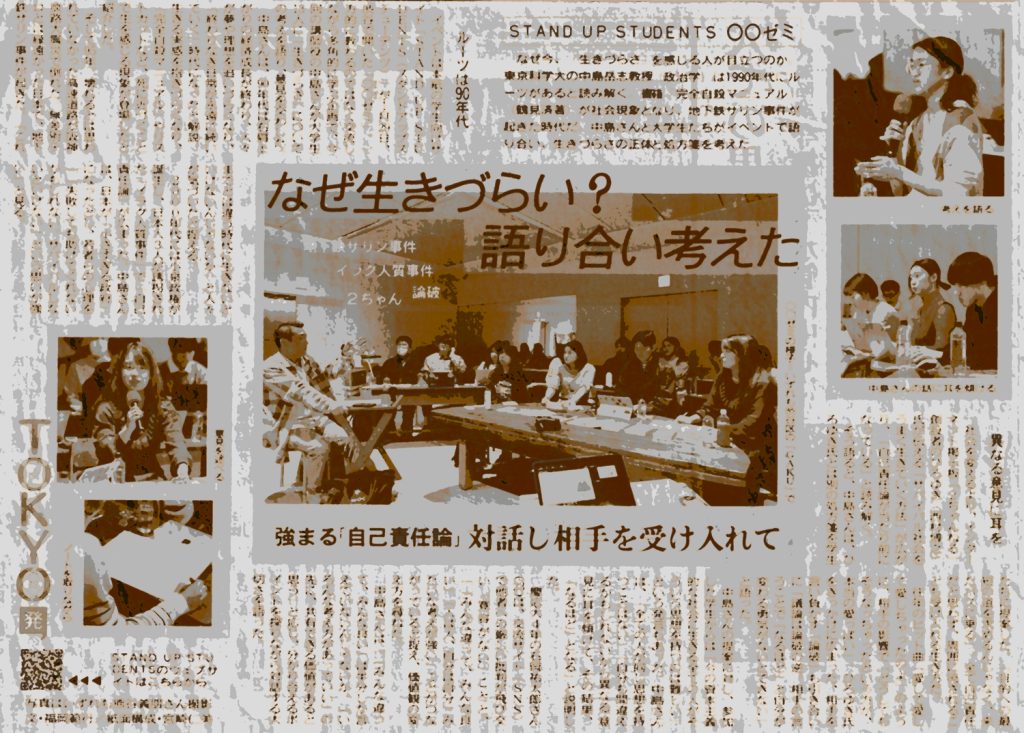

つい先日、2025年2月11日付東京新聞朝刊の記事「なぜ生きづらい? 語り合い考えた」を読んだ。小見出しは「強まる『自己責任論』対話し相手を受け入れて」――。

記事の内容を要約してみる。

東京新聞の学生向けウェブサイト[STAND UP STUDENTS](https://standup.digital.tokyo-np.jp/)のイベントが、さる1月29日、渋谷の会場GAKUにて行われた。イベント名は「◯◯ゼミ」。

このイベントは、学生たちを主体に、昨今の「生きづらさ」について語ったり、意見を述べたりするという企画。東京科学大学の中島岳志教授(政治学)が講師として招かれた。

日本では90年代になってから、人々の「生きづらさ」の問題が社会的に顕在化してきたという。

そのいくつかの表れとして、大きなところでいうと、95年の「阪神・淡路大震災」と「地下鉄サリン事件」が挙げられていた。

「阪神・淡路大震災」は、都市部に惨禍が広がった自然災害(=都市災害)であった。「地下鉄サリン事件」は、都会のど真ん中で起きた前代未聞の凶悪な無差別テロ事件。

これらのように、都市は災害に弱く、またテロを防ぐことがきわめて難しい脆弱なカオスであることがさらけだされた。都市の起こる突発的な事変から、人々は恐怖を未然に防ぐ手立てがないことを思い知り、ライフラインの「安心・安全」でさえも、根底から思い違いをしていたことに気づいたのである。

2000年代になり、日本人3人が誘拐された「イラク人質事件」が起きる。この事件をきっかけに、「自己責任論」が高まっていく。個々の自由なる行動は、命にも関わりうる「自己責任」が伴う。命と健康を守るのは、自分しかいない…。そうした個々の生き方において、いわゆる“サバイバル時代”が裏打ちされていったのである。

このことに加え、さらにまた、「2ちゃんねる」の創設者であるひろゆき(西村博之)氏の、いわゆる“論破”手法が波及していったことで、「自己責任論」の思考は、より固執した形での社会像をイメージさせる「孤立化した社会」をあぶり出すようになる。社会全体が、共存共栄の場ではなくなり、強権による支配的な生存競争の場と化していくのだ。市井のあらゆる議論が、民意から遠ざかり、単一思考的な“論破”をゴールとしたものに変容し、強者の支配的な価値観が人々の「自己責任」と、それに付随した「生きづらさ」に上乗せされていくのだった。

世の中、「安全」であることが「安心」とはかぎらない

人々の暮らしを脅かす大きな自然災害や凶悪事件の発生によって、国家の安全保障はゆらぎ、不安がさらなる不安を呼び醒ます構図となって、“サバイバル時代”の様相が意識づけられる。誰かが「安全です」といった。ただそれだけで鵜呑みにし、「安心」できる時代ではない。「安全」ではないかもしれないし、「安心」することはもはや難しいから、なんとか生き延びられる方法や手段のみを勝ち取っておきたい。

そうして自由主義でありつつも、「自己責任」の重圧にがんじがらめとなった人々の暮らしは、身動きの取れない狭隘な生活観に支配され、心の豊かさを見失っていく。ここに、「生きづらさ」の心理の根本があるのではないか。

中島氏いわく、《目的への最短を求めるんじゃなく、来たバスに乗る》ことも大事なのだと。「周囲に流される」ことも、素直に受け入れられる寛容さ。《議論は論破の逆》だとも。

私は思った。映画の中のダニエルを思い返せば、それがよくわかるのである。

生きづらいからこその語り合い、そして寄り添うこと

新聞記事の最後のほうで、慶應義塾大学4年の石岡祐太郎(23歳)さんがこんなことを述べている。SNSなどでは他者への批判が飛び交い、寛容がないと。それと同時に、みんな違ってていい、人は人、自分は自分、という考え方がいわば一連的な主流派となっていて、ここからどう価値観を変えたらいいのかと――。

中島氏はこう答える。

みんな違ってていい――。このことは、半分しかいえてないのだと。違ってていいが、違っていいその先に、共有できる価値観が模索できるのではないか…。

私もこんなふうに思った。

つまり、映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』が描いているように、世代を超え、あるいは近隣の住人という枠を超え、同じ思いの人と人とが、内と外で「語り合う」ということ。

できうるならば、「寄り添う」こと。

世の中、自然災害もあり、凶悪な事件も起きるかもしれない。あるいは既に、強者が支配しようとする社会に飲み込まれてしまっているかもしれない。

それは確かに、「生きづらい」ことだ。そうだと思う。「生きづらい」と、みな思っているに違いない。

だからこそ、「語り合う」必要があるのではないか。

“論破”をゴールとするのではない。

私は昨日、こんなことを体験して、こんなことを思ったのだと、ただ語ればいい。相手もそれを聴いて、なにか思ったり、感じたりするかもしれない。そう、私もこのまえ、こんなことがあったのよ、と話が膨らんでいく。

これらの語り合いの、何が正しいとか何が間違ってるとか、何の目的だとか何の理由があってとか、そんなことは後回しでいい。それよりも、寄り添って語り、お互いの意思を伝えること。思いを伝える。そこに共感する部分がにじみ出てくるのではないか。

そうね、生きづらいわね。生きづらいわけないじゃない。“生きやすい世の中”なんて、仮にそんなのは、生きていることにならないから。何もしないでただ座ってるだけなら、あなた、石っころよ。そんなのつまらないじゃない。

咲いている花だってそうよ。あんなに強い風が吹いたって、あんなに激しい雨が降ったって、結局はきれいに咲いてるじゃない。なんであんな生きづらいところで、きれいに咲いてるのかしらね。

誰も見ていなくても、咲くのよ。咲きたいから咲くのよ。それでいいじゃない。ぱあっとね。

§

映画『わたしは、ダニエル・ブレイク』をもう一度観てみようか。

時にはどうしようもなくなって、思わず人前で缶詰を開けて食べてしまったり、体を汚してしまうことがあるかもしれない。人はそんなに、いつもきれいじゃないね。汚いときだって。綺麗事じゃ済まないことだってある。

だが、立ち直るには、自分以外の人が絶対に必要だ。

もし、その時こそ、寄り添える人がいてくれたら、それこそ「安全」だし、「安心」だとは思えないだろうか。人と寄り添わない個人はリスクが大きいし、寄り添えない社会はもっと酷い。

独りよがりに、自分の価値観を背負っているだけでは、「生きづらい」。もっとおおらかな心で、人の話を聞く。耳を傾ける。できうるなら、手を差し伸べていい。

関連記事

コメント