自分が学生時代に何を学んだか、その具体的な記憶の照影は、もはや遠い過去の藻屑となって、学びの痕跡はほとんど何も残されなくなってしまった。半ば、人生をゆき過ぎていっているのである。過去に、それぞれの学校を卒業した――という事実だけが残る。

だから多少、ノスタルジックな気持ちにもなって、学校用の教科書の古本を買ってみたりして、それを開いて読むことが、たまにある。自分が昔使っていた教科書ではないにしても、次第にその愛着は、感じられてくるものなのである。

いま、手元にあるのは、光村図書出版、小学6年用の国語科の教科書『国語 六 創造』である。令和2年2月発行とのこと。ということは、わずか5年前――2020年の国語教科書ということになる。

ちなみに私が小学校を卒業したのは、なんとも古い話、昭和60年(1985年)だから、もう40年も昔のことである。当時の母校の小学校の校舎を写した写真(画像)が、当ブログ「百葉箱の記憶」に残してある。

豊かになった国語教科書

かつて、昭和の時代の教科書といえば、地味な風体だった。でも、いまは違う。すっかり様変わりしている。

近年の教科書の特徴は、大判であること。写真やイラストが当たり前のようにカラーで刷られ、満載していること。図表の数もやたら多い。

小学校用の教科書の場合は、「教科書体」(例えばモリサワのUDデジタル教科書体)という柔らかめの字体で埋め尽くされており、なんとも可愛らしい風情が漂う。字も大きいので、子どもでも読み易くなっている点においては、教育上ふさわしい。

ただちょっと、教科書の体裁について、敢えて苦言を申し上げるとするならば、ちょっと、媚びすぎてやしないか。

学びの只中にいる当人の学生さんはもとより、その保護者に対しても、日本の教科書は学びやすく立派でございますでしょ、といった顔色を窺っているような節が、見え隠れする。むしろ出版社の側が、お上に顔色を窺っているといってもよさそうで、本の造りが媚びて豪奢すぎるのである。

「教科書体」だって、学び初めの低学年用の教科書でないかぎり、それ以上の学年の教科書では、一般的な明朝体やゴシック体を使ってよろしいのではないか。写真やイラスト、図表も少なくしてこざっぱりした地味なものであっても差し支えないと思う。

いまの日本のご時世を考えたら、ちょっとね、と思うのだ。そろそろ考え直すべきかもしれない。

あ、ついでに、もう一つ――。

これは単に個人的な見解を述べるにすぎないのだが、国語教科書の中で表される文章の、カギ括弧の末尾の「。」がうっとうしいのだ。

むろんこれは、教科書の文章体の規定で決まり事だから仕方ないのだが、「おはようございます。」「お元気でしたか。」などと、末尾の「。」がうざったい。

文章の切れ目を表す句点という位置づけの、厳格なる規定が設けられているからであるが、カギ括弧閉じ(」)の前の句点「。」がどうも私は苦手というか、なじめない。

とはいいつつ、自分自身の随筆の標題などで、カギ括弧閉じ(」)の前の句点「。」は流用することがあるから、これは真面目半分、冗談半分の戯言である。そうやって使っている方、あまり気にとめないでいただきたい。

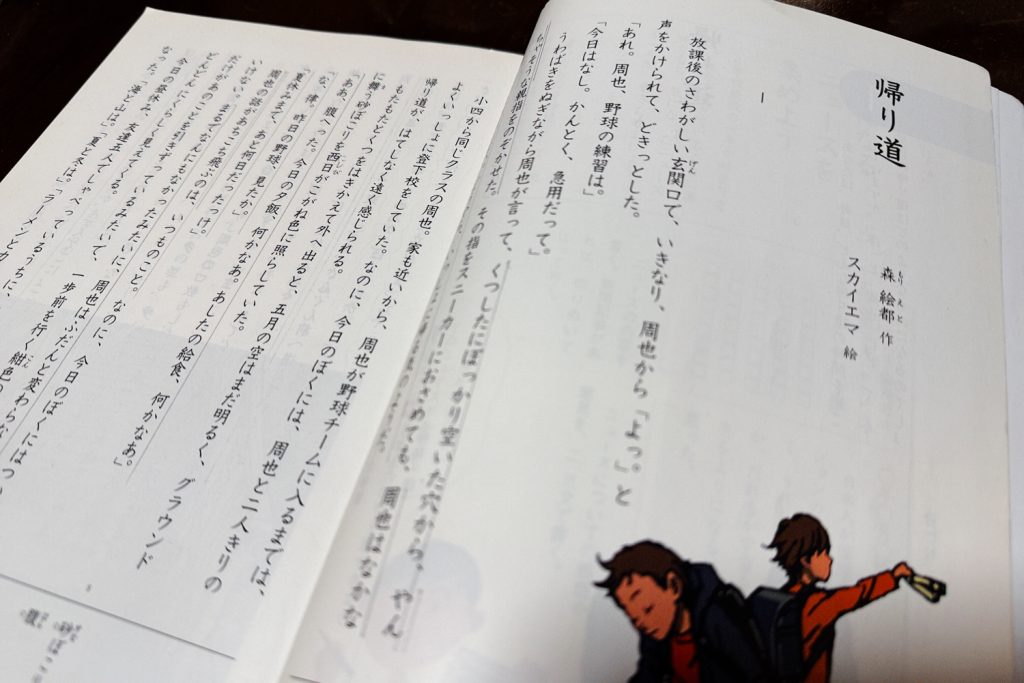

森絵都の「帰り道」

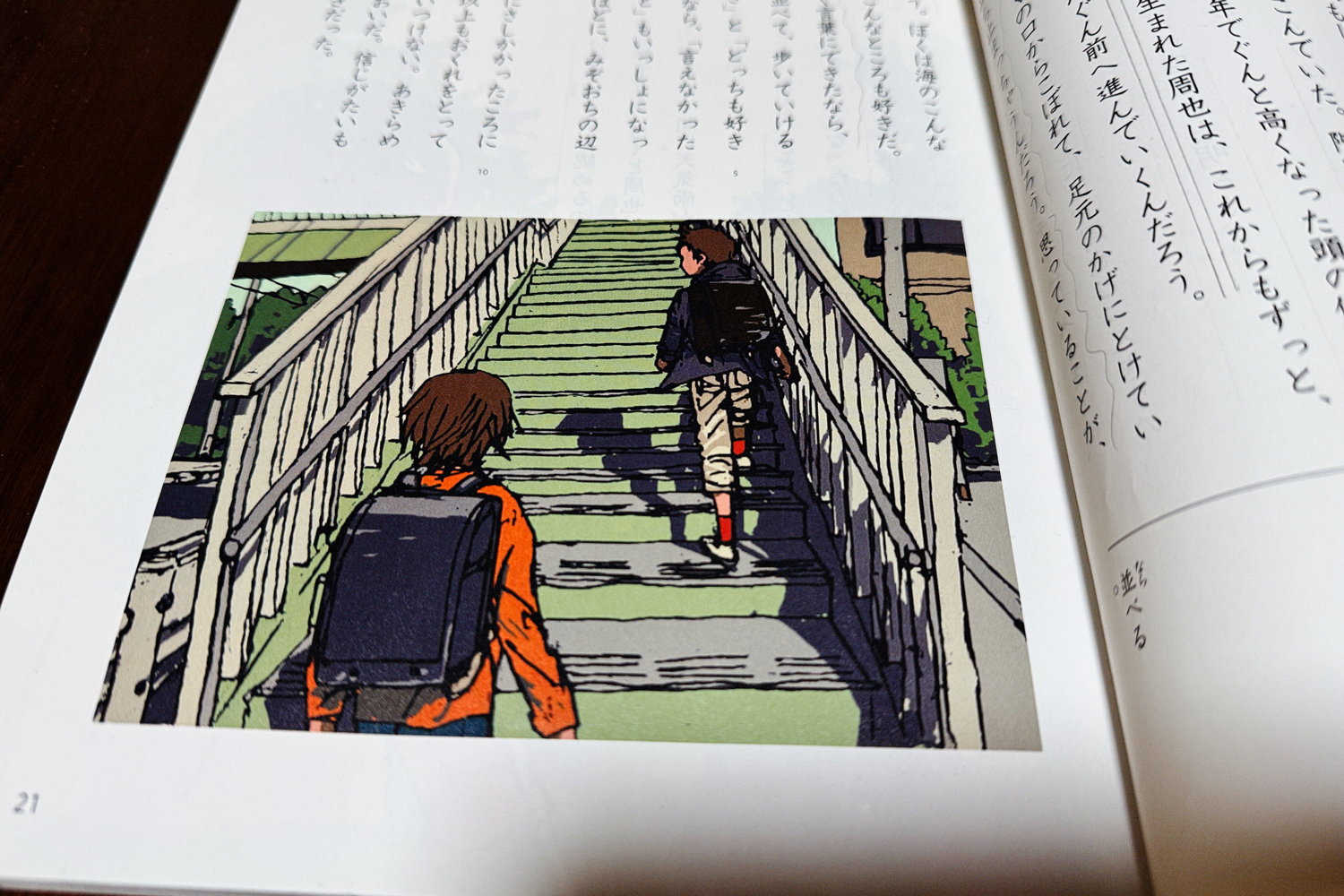

作家・森絵都さんの短編「帰り道」が、教科書に採用されていた。『あしたのことば』(小峰書店)初出。『あしたのことば』はいま、新潮文庫版になっている。教科書に採用された際の挿絵は、スカイエマ(イラストレーター)さんの作。

おそらく小学6年に進級し、そのはじめの春、ほとんど初っぱなの国語の授業で、この「帰り道」が取り上げられたのではなかったか。

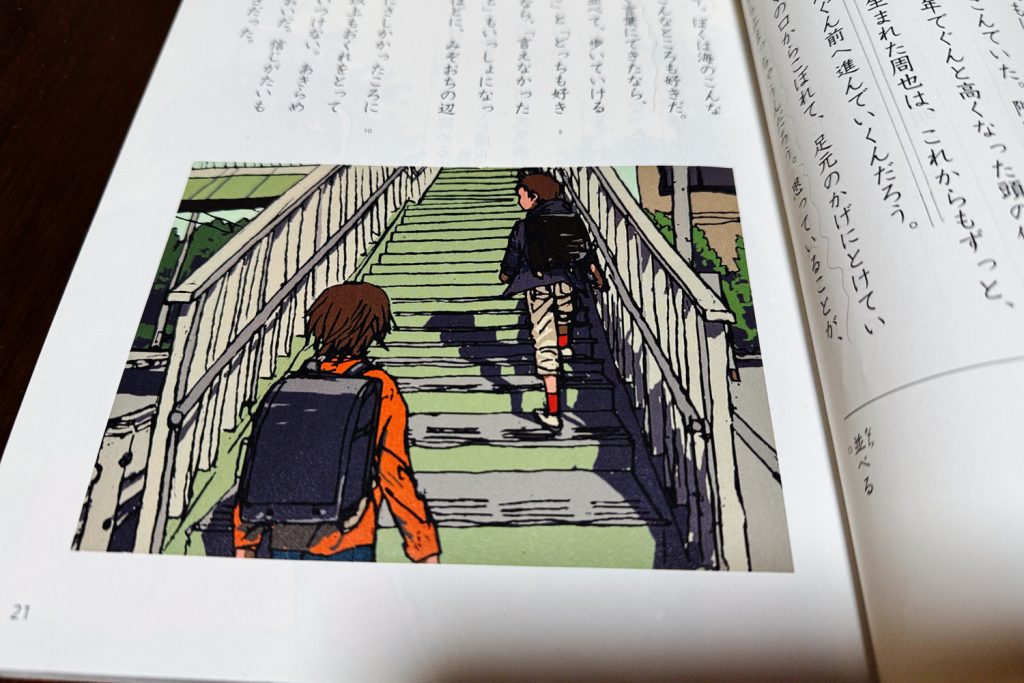

私は何より、スカイエマさんの絵に惹かれたのだった。荒々しい太いタッチで、現代的な若々しさを感じた。その印象に寄りかかって、この「帰り道」の作風が現代ストーリーとして華やいでいるようにも思えた。

小学校の放課後。その帰り道。友達どうしの律(りつ)と周也(しゅうや)が、突然の天気雨(通り雨)に遭遇するまでの短いエピソード――。

面白いことにそのエピソードが、第1編の「1」では律の視点と気持ちで描かれ、第2編の「2」では周也の視点と気持ちで描かれている。双方の立場で、同じエピソードがどのように語られているのか。

律と周也

かいつまんで、「1」の律の視点と気持ちはこうである。

――放課後の帰り道、周也がよく話しかけてくる。でもぼくはその会話についていけなかった。ちょっと周也が憎らしい。

その日の昼休みに、友達5人でしゃべっていて、“どっちが好き?”という話題になったのだ。

海と山は?

夏と冬は?

ラーメンとカレーは?

歯ブラシのかたいのとやわらかいのは?

そんな質問を出し合って、ほかの4人は海! とか、山! とか即答していくのに、ぼくだけついていけなかった。ぼくだけ曖昧な答えをいうのだ。海、も好きだけど、山、も好きだし…みたいな。

そうしたら周也が睨んで、「どっちも好きっていうのは、どっちも好きじゃないのと、いっしょじゃないの。」といった。

だから帰り道、会話しないぼくに周也もしらけてしまって、途中で話をしなくなったのだ。

ぼくは不安になった。日頃どんどん逞しくなっていく周也に比べて、自分は劣っている。立ち止まってしまっている。

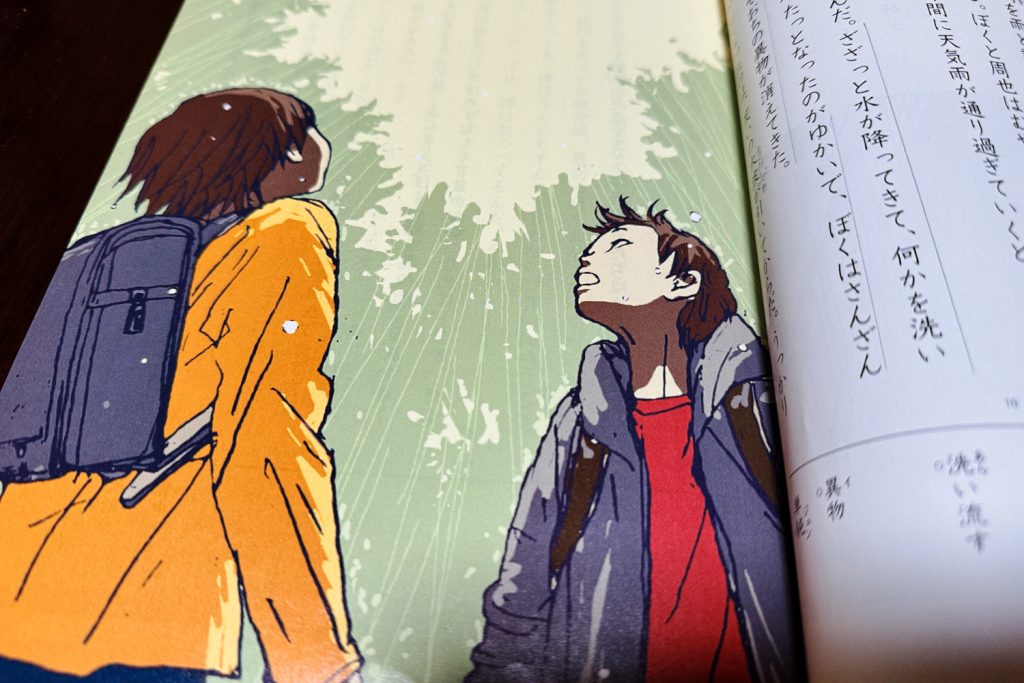

でも、どっちが好き? って訊かれて、やっぱり海も好きだし、山も好きなのだ。どっちも好きが、どっちも好きじゃないのなら、何も答えなかったことになってしまう。ぼくは心が重くなってしまった。そんな時、突然雨が降り出した――。

いっぽうの周也の視点と気持ちはこうである。

帰り道。律にいくら話しかけても、何も答えてくれないんだ。怒っているに違いない。

今日の昼休み、どっちが好きってはっきりいわなかったあいつに対して、ぼくはじれったくなって、「どっちも好きっていうのは、どっちも好きじゃないのと、いっしょじゃないの。」って、いわなくてもいいことをいってしまった。気まずいな。

本当は今日、野球の練習があったのだけれど、律のことが気になって、練習を休んでしまった。それで帰り、一緒に帰ろうと思って、律が来るのを待っていたんだ。

でも気まずいから、今もまた余計にしゃべってて、もっとあいつを怒らせてる気がする。母親にいわれたことがあった。あなたはおしゃべりだけど、会話のキャッチボールができてないって。一人で球を打つだけだって。

それは、ピンポンの壁打ちと同じ。ぼくはあいつに今、そんな無鉄砲なピンポンの壁打ちをしているだけなんだ。

もう言葉も出てこない。どうしようか。中を通り過ぎる時のトンネルの静けさが、ぼくは苦手。まわりの沈黙が苦手なんだぼくは。静かだと落ち着かなくなる。

そんな時、大粒の雨が降ってきて、律は――。

気づかぬうちに友達であるということ?

律と周也は小学4年生から一緒のクラス。その頃はよく一緒に登下校していたけれど、周也が野球チームに入ったので、なかなか一緒に帰る機会がなかったのだろう。その日は久しぶりに一緒に下校したのだった。

律にとって周也は、伸びやかでぐんぐん成長していく逞しい友であって、そんな彼と比べて、気後れする面があるのだろう。周也が打ってくる会話の球の調子が速すぎて、律はついていけない。もどかしいと思っている。

逆に周也は、律のことを、無二の友のように思っているのではないか。自分のハイペースな会話の調子に、律はついてこれないように見えるけど、本当にダメなのは、自分のほうなんじゃないかと。どうしてもっと、相手の話すペースに寄り添えないのか。そういう自分がもどかしい。

それぞれのもどかしさは、相手を思う気持ちから生じるのであって、俯瞰してみれば、本当の友達どうしであることの証なのだ。大切な友達でなければ、そんなことは考えやしない。

友というのは、自分の所有物ではなく、「自己との距離感で揺れ動く関係性」のこと。親しさの度合いは一定ではなく、その時々の距離感のものさしで決まる。友と離れている時間が長ければ長いほど、親しさの度合いは薄まっていってしまうもの。距離感の観念は、人それぞれによって違う。

その日、突然降ってきた雨を、律は「シャワー」といい、周也は「白いピンポン球の逆襲」ととらえた。

子どもどうしは、無条件で友の関係性を築ける。目の前の「どうしたらいい?」を、真剣に受け止め合うことができる。自己の心のもどかしさにどうしたらいいだろうと悩み、様々な現象にもどうしたらいいか協働して行動を起こせる。もし、友が一人もいなかったら――。

突然の雨が、彼らの心のもどかしさを、急激な勢いで洗い流してくれた。

それは、何かが見えたとか、何かがわかったというような、理知の奥行きの伴う感覚とは違い、まして神様が突然何かを教示したものでもない。

そんなように理屈をつけたがるのは、大人の悪い癖だ。しかし、子どもどうしの「突然」は、電光石火のごとく、何かを取っ払ってくれる不思議な魔力を秘めている。それまでもずっと友だったのに、「突然」にもう一皮むけて、真の友――それを親友とも、心友といってもいい――になった瞬間のような、そういうことが起こりうるのだ。

§

でも、美談のようにはしたくないので、現実をはっきりいうが、私自身が自己の人生を振り返ってみて、よく思うのだけれど、友達って、そんなに簡単にできるものではないのである。

けっこうな涙ぐましい努力の末…。その日々の連続の結晶体として、ようやく親しい関係性が築ける。そういう親しい友が持てた――後というのは、かけがえのない安楽さに満ちた日々に変わるのだった。

だから、気づかぬうちに友達になってた――というケースは、子どものうちにはあることかもしれないが、大人になってくると、そういうことは本当に希になり、なかなか難しくなるので、やはり日々の努力が必要なのである。

努力を重ねたからといって、必ずその人と友達になれるものではないし、それはもっと先のほうで築けることかもしれないし、ずっと無理筋なもので終わることもある。気休めにもならないかもしれないが、そんな時は自分に慰めが必要である。

かといって、ほとんど親しい関係性が築けないほど、可能性の低い難題だとは、私は思っていない。

友達や恋人が「できた」(=そういう親しい関係性でいられるようになる)安楽な日々を勝ち取ることは、決してたやすいことではないにせよ、だからといって極端に難しいことでもない気がするのだ。

わたしの帰り道

この森絵都さんの「帰り道」を読んで、私も小学生時代のエピソードを一つ思い出した。

保育所時代から幼なじみの友達Nくんと、珍しく一緒に下校したのは、小学3年生の時だったと思う。スポーツの得意なNくんが、今日はサッカーの練習がないんだといって、一緒に帰ろうといってくれた。

帰る途中、何かの話の弾みで「裸足になろう」ということになり、私たちは靴を脱いで裸足になった。そうしていつもの通学路を、裸足のまま歩いて帰ったのだ。

アスファルトに何が落ちているかわからないから危ない。何かを踏んでしまって、大怪我をするかもしれない…。でも私たちは、まだ幼かった。分別がつかないのだ。あとで親に知れて怒られたかどうかは憶えていないが、そんな危ない帰り方をしたにもかかわらず、なんだかとても楽しい思いをしたし、Nくんとはそれがきっかけで親しくなった気がした。

でも結局、Nくんはずっとサッカーをやっていたから、もう二度と一緒に帰ることはなかったし、会話もだんだん減っていった気がする。あんなに親しかったのに。

そういうNくんとは、遊び友達というのではなくて、もっと心のどこかでつながってる親友――になったのだと思う。話すことはなくても、いるだけで安心できる友。中学校まで同じクラスだったりしたけれど、会話することは本当に少なかったし、それでそのまま離ればなれとなってしまった。

にもかかわらず、私の心の中においては、一生を通じて無二の友だという感覚がある。ひと言告げれば、全て何かを察して感じてくれる温かい友だった。Nくんはそんなような友なのである。

コメント