※以下は、拙著旧ホームページのテクスト再録([ウェブ茶房Utaro]2010年11月11日付「教科書のこと」より)。※2018年12月13日に加筆修正しました。

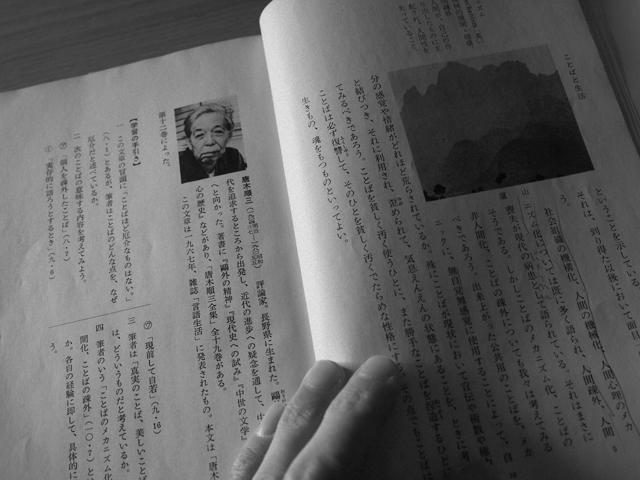

筑摩書房の『高等学校用 国語Ⅱ二訂版』という高校3年時の国語教科書が今でも書棚に残っている。表紙の抽象的なデザインの、その索漠とした印象と「秋山虔・猪野謙二・分銅惇作 他編」という文字が妙に重々しい。昭和63年3月31日(文部省の)改訂検定済の表記がある。実際に私が高校3年時にこの教科書を使ったのは、1990年(平成2年)のことだ。

私が当時この教科書を捨てずに残そうと思った明確な理由は、今となっては判然としない。が、おそらく、国語という教科に対する幾分かの興味以上に、やはりその教科書の装幀と中身の滋味ある文体に惹かれ、後々もそれを眺めていたい、中身に触れてみたいという欲求があったからではないだろうか。実際、その他の教科書はすべて処分してしまったが、ここにその一冊のみが、過去の歳月を経ても尚、現存しているのである。

目次からその内容を書き出してみる。

筑摩書房『高等学校用 国語Ⅱ二訂版』目次

- ことばと生活

- 小説(一)

- 古典(一)―古代の歌―

- 表現(一)―文章を書く―

- 随想

- 現代詩

- 漢文(一)―古代の詩文―

- 古典(二)―『枕草子』と『源氏物語』―

- 小説(二)

- 評論

- 短歌

- 古典(三)―芭蕉と西鶴―

- 漢文(二)―先哲のことば―

- 表現(二)―表現を磨く―

- ことばと文化

三春駒

筑摩書房のこの教科書を、まったくの情趣抜きで語ることはできない、と私は考える。

第1章の「ことばと生活」の冒頭頁に、福島県産“三春駒”の写真が添えられていた。例に挙げれば第4章の「表現(一)―文章を書く―」の冒頭頁には、本郷菊坂の路地の写真がある。この章中の「塵の中」の著者は樋口一葉であり、自ずとその写真との関連性が浮かび上がる。他の章も同様である。しかしながら第1章における“三春駒”は非常にわかりづらい。

第1章は唐木順三著「疎外されることば」と長田弘著の「ことばとつきあって」であり、その内容と直接関係ないように思われる。長田氏は福島県出身で、彼の文章の中に、《どうもわたしの成長した東北の地方都市の周辺は、日本語のなかでのいわば無アクセント地帯ともいうべきところに位置するらしくて――》とあり、福島という点では関連性があるが、“三春駒”には行き着かない。

高校生であった当時の私の謎めく想念は、ここまでで終結させられた。

第1章は唐木順三著「疎外されることば」と長田弘著の「ことばとつきあって」であり、その内容と直接関係ないように思われる。長田氏は福島県出身で、彼の文章の中に、《どうもわたしの成長した東北の地方都市の周辺は、日本語のなかでのいわば無アクセント地帯ともいうべきところに位置するらしくて――》とあり、福島という点では関連性があるが、“三春駒”には行き着かない。

高校生であった当時の私の謎めく想念は、ここまでで終結させられた。

ところが、今となっては謎でも何でもないことであった。長田弘氏は福島県福島市出身であるが、疎開先の岩代熱海から三春の小学校に入る。やがて福島市に戻るも、高校は福島県立福島高等学校を卒業する。彼が卒業したのは三春町立三春尋常高等小学校(現・町立三春小学校)であり、現住所は福島県田村郡三春町字大町である。長田氏と“三春駒”は歴然と繋がっていたのだ。

疎外されることば

ある意味において、教科書全般に言えることかもしれないが、その最初の入口が取っ付きにくいものになっている。少なくとも私の10代においては、「教科書」というものをそういうふうにとらえ、よほど必要とならなければそれをなかなか開かなかった。従って勉学が滞りがちになり、一夜漬けの片付け仕事的な場合が多かった。

唯一、この筑摩書房の国語教科書だけは、比較的例外であった。皮肉にも取っ付きにくさでは群を抜いているように思われ、まったくの大人目線による装幀と構成になっていた。教科書の格調の高さというのは、しばし勉学の本質の妨げになるが、私自身が国語学習の中身をどう解釈し会得したかにかかわらず、一つの文学書物として、私は不思議とこの国語教科書から惑溺するものを感じたのだ。

《ところで、その疑念も、絶望も、一般的にいえば思惟そのものも、実はまたことばを媒介にして行われていることに気づく。我々の迷いも、疑いも、心の中で、発音しないことばによって運転されている。ことばの一般法則、ことばの一般的方法を離れては、ことば自身をも疑うことができないことを自覚するとき、一刀両断、ことばをことば以外の力、意力をもって否定せざるをえなくなる。そして我々はことばの発達しない原始段階に帰って、ああ、とか、おお、とか、やあ、うん、かッ、というようなさけびへもどる。絶言栓、不立文字の原始経験へ帰る。そしてこのもどり、帰ったところが、真実のことば、美しいことばの誕生する場所であろう。文学、なかんずく詩はそこから起こった。そして今日のだれかれでも、真におのが実存的な体験を、実存的に語ろうとするとき、おのずからに瞬間的に詩人である》

(筑摩書房『国語Ⅱ』唐木順三「疎外されることば」より引用)

この頃私は夏目漱石の文庫本を揃え始め、文学と小説の醍醐味を知った。よりいっそう教科書を読み込めば、唐木順三と筑摩書房の精神について触れることができたかもしれないが、無論、そのような練達した度量を持ち得ていない。漠然と「疎外されることば」を読み、漠然とその時分の自然な流れとして、漱石を読み始めたに過ぎない。

結果としてその宿題は、今こうして再び教科書を開くとき、装幀、文体、文脈、そして作家らの思考の旅となって託された。単に郷愁として読み返すのではなく、教科書の意図を超え、まさに文学への旅の地図としての一冊に塗り変わったのだ。言うまでもなくそれは、唐木順三の「疎外されることば」から始まった。

清光館哀史

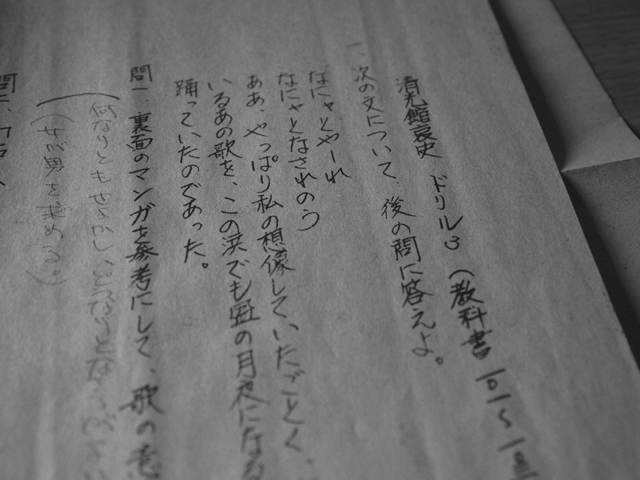

やがて授業の進行に従って、第5章の「随想」が主題となる。柳田国男著の「清光館哀史」。

子供を連れて旅を続けている柳田が、岩手県は九戸郡、小子内の村へやってきた。6年前の旧暦盆にやはりこの村を訪れ、月夜に盆踊りを見た。

《なにャとやーれ なにャとなされのう》

《相撲取りの化粧まわしみたような前掛け》をして女らが歌い踊る盆踊りのその歌は、いわゆる「うたがき」「嬥歌(かがい)」と呼ばれる求婚の歌で、

《確かに歌は一つ文句ばかりで、それを何遍でも繰り返すらしいが、妙に物遠くていかに聴き耳を立てても意味が取れぬ》

ものであった。そして6年前の宿、懐かしい清光館は「没落」し、家はなくなっていた。漁船の遭難事故によって亭主は帰らぬ人となり、女房は子供らを知人に預けて別の町へ奉公に行ったという。

八木の宿に帰り、パリにいる松本信広氏(民俗学者)に柳田はハガキをしたためる。その内容は定かではない。が、

《この小さな漁村の六年間の変化を、何か我々の伝記の一部分のようにも感じた》

《あんまり長い忘却、あるいは天涯万里の漂遊が、何か一つの原因であったような感じもする。それはそれで是非がないとしても、また運命の神様もご多忙であろうのに、かくのごとき微々たる片隅の生存まで、いちいち点検して与うべきものを与え、もしくはあればかりの猫の額から、もとあった物をことごとく取り除いて、かぼちゃの花などを咲かせようとなされる。だから誤解の癖ある人々がこれを評して、不当に、運命のいたずらなどと言うのである》

(筑摩書房『国語Ⅱ』柳田国男「清光館哀史」より引用)

というような意味のことを書いたのかもしれない。

決して大袈裟に受け取ったわけではないにせよ、私が当時、授業で熱弁を振るった教諭は、この「清光館哀史」の授業において「執拗」に口説いた。むしろそれは異様にも感じられた。結果、私の脳裏に残る授業の記憶の中で、最も印象深かったのが「清光館哀史」だった。そして今も教科書には、この授業で使われたプリントが数枚挟まれてあって、なおかつその頁の、私自らが引いた夥しい数の傍線(マーキング)が「執拗」なる授業の証拠となっている。何故教諭は、それほどまでに「清光館哀史」を生徒に口説いたか。

教科書の上部には、プリントから引用した自筆のメモが記されてあった。〈言語機能の側面 言語の獲得 共同社会(日本)の生の形式とリズム 歌垣の発生と展開〉。

総じて、非常に難解な授業であった。逸話には当たらないが私は後年、「清光館哀史」が気になって書店でそれを探し出そうとした。しかし書籍は見つからなかった(仕方なく『遠野物語』と『日本の昔話』の文庫本を買ったりした)。

教科書の柳田国男の略歴にこうある。《「清光館哀史」は一九二六年に執筆され、『雪国の春』に収められた。本文は、「定本柳田国男集」第二巻によった》。教科書にはないこの随想の前後がそこにあるのではと推測した。これを調べるのも課題の一つとなりそうだ。

追記:本文中に、この国語教科書は「現存している」とあるが、残念ながらというべきか、ようやく、というべきか、2024年に思い立ってこの国語教科書を断舎離するに至った次第である。ご容赦願いたい。

コメント