|

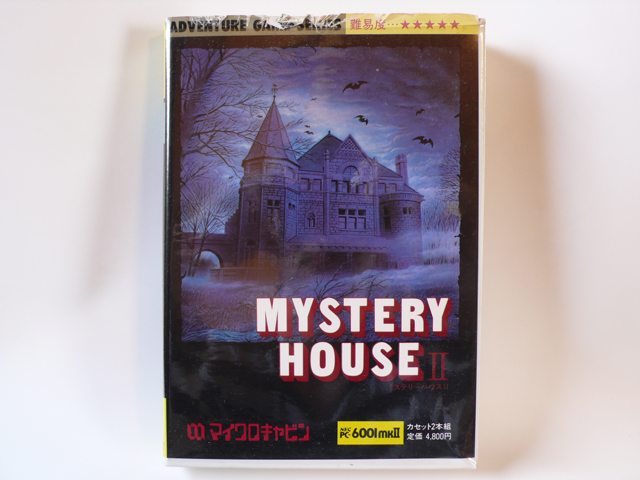

| 【マイクロキャビン『ミステリーハウスII』】 |

1980年代前半に一世を風靡した8ビット・パソコンNEC PC-6001の寡少なアドベンチャー・ゲーム群で、『ミステリーハウスII』というのがあった。ミステリーハウスそのものは非常に有名なゲームであり、この手の探検型のゲームが後々わんさかと派生し、人気を博した。

いったい発売年はいつだったのか忘れてしまったので、発売元のマイクロキャビン社のホームページを調べ、同社の貴重なソフトウェア作品リストを見ることができた。『ミステリーハウスII』は1983年の3月発売だとこれで分かった。

もともと、アメリカ・カリフォルニア州にある幽霊屋敷ウィンチェスター・ミステリーハウスから着想したシェラ・オンライン社のApple II版『Mystery House』がオリジナルであり、それをマイクロキャビン社が日本版としてアレンジしたのが1982年に発売された『ミステリーハウス』であった。しかし、オリジナルの推理小説的な要素はかなり縮小され人物登場はなく、パッケージに見られる洋館風の建物は一切関係がない、日本家屋風の建物の屋内(屋内は意外と洋風)を探検する宝探しゲームとなっており、特に『ミステリーハウスII』は謎解きの面で多くのフラッグが仕込まれた。

*

|

| 【カセットテープ2本と説明書など】 |

私はこの『ミステリーハウスII』を、小学5年生だったか6年生だったか、つまり1983年か84年の頃に、とあるマイコン・ショップで見つけたいへん興奮した。既にApple II版の『Mystery House』の噂は耳に届いており、移植版でありながらそれと同じもの(と当時勘違いしていた)を家にあるPC-6001でプレイできるということに興奮したのである。

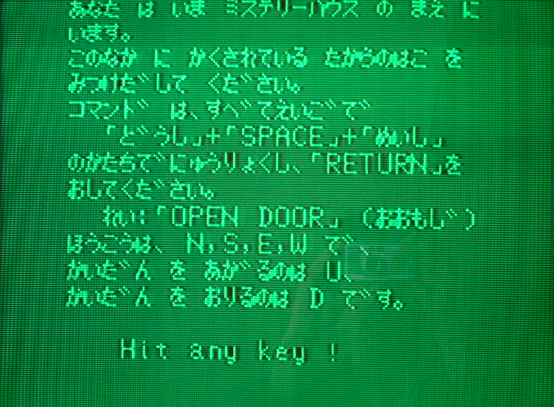

いずれにせよ、実際に『ミステリーハウスII』をプレイしてみてその遜色はなかった(オリジナルをプレイしたわけではないが)。言い換えればマイクロキャビン社の日本版ミステリーハウスは、その改変の妙が実に素晴らしかったと思う。封入されていた説明書の文章にこうある。

《このゲームはアドベンチャーゲームといって、一種の謎解きゲームです。画面に書かれた文章や画の中からヒントを見つけ、さまざまな謎を解き所定の目的を達成するというゲームです。あなたは今、ミステリーハウスの前にいます。この家のどこかにあるという宝の箱を探して、この家から脱出してください》

(マイクロキャビン社『ミステリーハウスII』説明書より引用)

|

| 【オープニングの説明文】 |

宝の箱を探して…脱出してください、という文言にひどく驚いた。宝の箱を見つけ出した挙げ句、家から脱出しなければいけないということは、タイム・リミット的な何かがあるのではないか、それはきっと時限爆破装置だ、と思ったからだ。

ともかく難解であった。

ゲームはすべて英語によるコマンド入力方式で、動詞と名詞を並べて入力しなければならなかった。行きたい方向にはN、S、E、W。階段を上がるにはU、下がるにはDを入力すればいい。持ち物はメモを除いて2個まで。INVENTORYと打つと持ち物を表示し、CASTと打つと持っているものを捨てることができる。

ちなみに、SAVEで現在までのデータをカセットテープに記録することもできる。このように、当時としては小学生で英語を打たなければならないというのがいちばん難しかった。

|

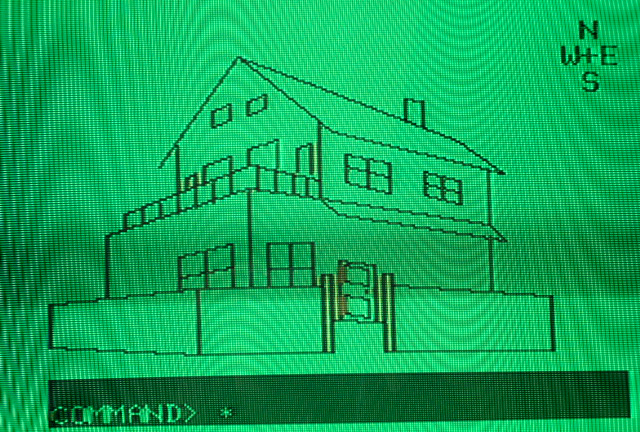

| 【宝探しの探検が始まるハウス】 |

一人でこのゲームを解くのは難しいと思った私は、クラスメイトを家に呼んで、おそらく半年くらい、このゲームと格闘したはずである。パッケージの上部に難易度が記されており、★5つとなっている。一応、上級マニア向けということらしい。

英語の簡単な名詞はなんとなく使えたが、難しい名詞や動詞は和英辞書で調べながらコマンド入力した。これが大変な作業であった。

例えば冷蔵庫=REFRIGERATORであることを辞書で発見したりとか、“ロープを結ぶ”意を調べたりして同じ意味の英単語が辞書に載っていたりすると、それをすべて入力して試したりした。

|

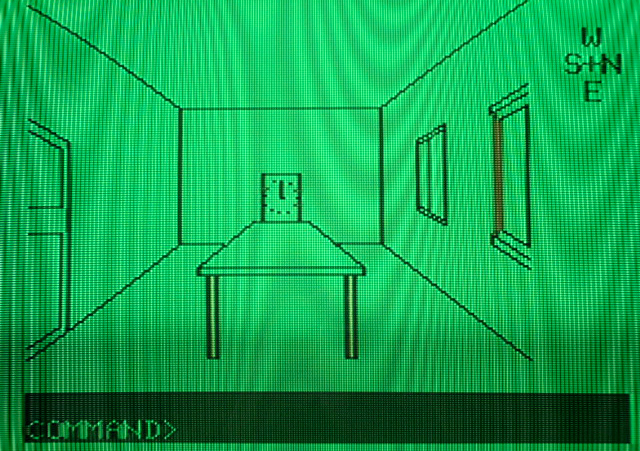

| 【応接間?時計がある】 |

失敗をいくつも重ね、時間を浪費し、断念して別の日に再チャレンジする。何日もかかった。何かいい単語はないものかと、授業の最中に黙然してしまって勉強に身が入らなかったこともしばしばあった。それでもなんとかコマンド入力がうまくいって一つのカラクリが解けたりすると、もう飛び跳ねて同志と喜んだものだ。

ところがさすがに小学生では謎解きが難しく、壁にぶち当たった。まったく謎が解けない。先に進めない。

500円分の切手をマイクロキャビン社に送ればヒント集を送ると説明書に記してあったので、その通り封書に500円分の切手を入れて、三重県四日市市にあるマイクロキャビン社宛に投函した。

|

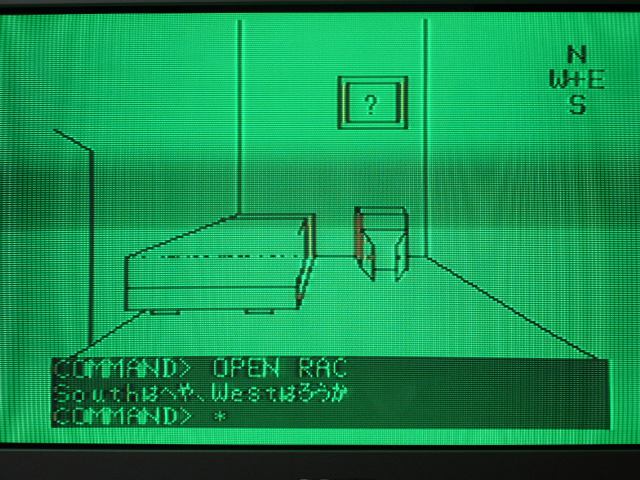

| 【こちらは寝室。壁に何かある】 |

やがて紙1枚のヒント集(?)が届き、それを活用しながら数ヶ月を要してすべての謎を解き明かし、宝の箱をゲット。感動のエンディング画面をようやく見たと記憶する。

ここに掲載したプレイ画面は、2002年に再びこのゲームをプレイした時の画像なのだが、今これをもう一度やれと言われても、同じようにすんなり解けるかどうか甚だ疑問である。人物登場がなく、現在の感覚では稚拙と感じてしまう当時のコンピュータの線画ビジュアルも、かえって不気味さが強調され、まさしくミステリアスな趣さえも感じられる。

ところで宝箱を発見して、「家から脱出」したのだろうか。

|

| 【ようやく見ることができたエンディング画面】 |

――まったく記憶がない。おそらくそんな時限発火装置などはなかっただろうと思うのだが、脱出という言葉がなかったら、これほど真剣にのめり込まなかったのではないかと思う。

たぶん、脱出ゲームではなかった――。パッケージの洋館幽霊屋敷風の建物も嘘。宝の箱と言ったって大したものじゃなかった、はず。

でも、私はこのゲームを通じて、クラスメイトと協同で物事を調べ、解決するという苦労の末の楽しさを覚えた。そこにはちょっぴり怖いという要素があったかも知れない。その怖さを何とか乗り越えていく勇気は、少しばかり育むことができたのではないか。

コメント