|

| 【伝説の雑誌『ビックリハウス』1976年1月号】 |

物心ついた頃に、日曜日になると、地元のK書店に通っていた光景が目に浮かんだ。大方、自分の行動癖は変わらない。自転車を書店の目の前に止め、店頭に並んだ小学館の雑誌「小学○年生」や「めばえ」が視界に入り、店内に踏み入る。1階は一般雑誌系、児童書、単行本、文庫本、奥には文房具の売り場があり、レジを取り囲んだショーケースには、気品漂う万年筆が鎮座していた。2階は専門書、学習参考書、漫画本の売り場である。

本は買ったり買わなかったり。腹が空くと、K書店の右隣の、薄汚いやつれたショッピングセンターの1階にあるハンバーガー・ショップでハンバーガーとコーラを注文し、さて同じ階のゲームセンターへ行くか、道路の向かいにあるホビー専門店に駆け込んで“くるくるてれび”か“くるくるびでお”をいじるか、他の書店に移動するかを悩ましく思案したりする。日曜の午後というのは、女の子がチャラチャラしたファンシー文具(やたらキラキラしたシャーペンやシール、いい香りのする消しゴムのたぐい)に群がって誰がどの子の真似をするかを生活コーディネートするのを街中で見かけながら過ごす、あながち悪くない時間帯なのであった。

その頃、私にとってK書店は広い宇宙であった。世の中を知るための、自分の趣味を広げるための、とてつもなく大きな知的空間であった。

そこに、奇妙な雑誌がいつも寝そべっているのを、私は欠かさず目視していた。目視して素通りするのが常だ。最初は、いったい何の雑誌なのか分からない。『ビックリハウス』――。意味不明なタイトル。しかし、なんとなく面白そうな雰囲気の、しかも大人の雑誌である。

束の間の好奇心に駆られて、一度だけ手に取ってページをめくってみたことがある。大人がおそらく面白がるような写真やイラストのコラージュ。なんだか訳の分からないコラム。あとは文字、文字、文字。小学生の私は、大人の雑誌を咄嗟に開いてしまった罪悪感と羞恥心でその一瞬、ついに限界に達し、素早く本を閉じてその場を去ることしかできなかった。

決して自分は悪いことなんかしていない!だが、顔を赤らめた私の身体はなかなか興奮が冷めない。他の本を読む気分にもなれない。あれを開かなければよかったと、ひどく後悔した。

そうしてK書店へ来るたびに、奇妙な雑誌『ビックリハウス』がそこにあることを目視しつつも、白々と素通りして他の本へありつくのが日課のようになり、やがて中学生の頃には、K書店からその雑誌はいつの間にか消えていた。――あれはいったい何だったのだろう。私はまだ心も体も大人ではなかった。あの広い宇宙の一点の、邪悪なブラックホールのような存在をじっくり探査することができなかった。それは自身の中で咀嚼されぬまま忘れられていった、遙かな時代の記憶である。

*

|

| 【謎のイタリア映画『すべての道はローマへ』】 |

21世紀になってあの雑誌を読むことになるとは思わなかった。突然ではない、人間として当たり前のように、私はそれなりの時間をかけて、心も体も大人になってしまった。いま手元にある『ビックリハウス』は1976年の1月号であるから、私がK書店にひとりで通い始める以前に発刊された号、ということになる。出版社はパルコ出版である。

この号のいちばん後ろには、まだ10代か20代の初々しい浅田美代子さんがモデルの、“爽快無敵”チェスタという得体の知れぬジュースの広告がある。よく読むと“逃がさないで青春”ともあった。若気の至りでしか飲めないジュースであろう。ともかく、浅田さんがこんなに若いということは、ああその頃なんだと思った。76年といえば私はまだ若輩の、4歳の成りかけに過ぎない頃だ。

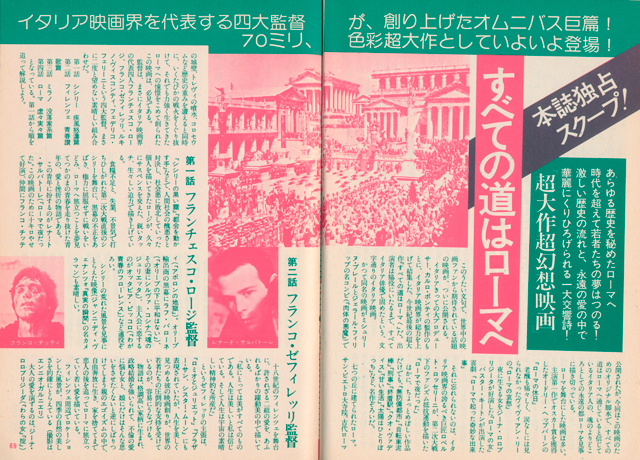

『ビックリハウス』は、いわゆる(これも渋谷系と括っていいのか)サブ・カルチャーの月刊雑誌であった。この号はナンセンス度が薄いものの、映画や演劇、文学、世相や風俗のエキスを絡めた、読者投稿欄満載のギャグ雑誌とも言える。

この号の主要な企画モノの一つ、「特集ドーロショー」。古今東西の映画の中から、選りすぐりの“道路”映画を紹介している。映画評論家・小森和子さんのコラムもあったりするのだが、驚くべきことに、“本誌独占スクープ!”としてカルロ・ポンティ製作のイタリア映画『すべての道はローマへ』を取り上げている。確かに“道路”映画だ。《あらゆる歴史を秘めたローマへ 時代を超えて若者たちの夢はつのる! 激しい歴史の流れと、永遠の愛の中で 華麗にくりひろげられる一大交響詩!》。

なんとイタリア映画監督の巨匠ら4人(フランチェスコ・ロージ、フランコ・ゼフィレッリ、ルキノ・ヴィスコンティ、フェデリコ・フェリーニ)がオムニバス形式で綴った今世紀(20世紀)最後の超大作(超大作超幻想映画!)という触れ込みで紹介している。カルロ・ポンティ製作の映画『カサンドラ・クロス』は私の好きな映画で、同年に公開されているのだけれど、『すべての道はローマへ』はまったく知らない。同名のジェラール・フィリップ主演の映画(監督はジャン・ボワイエ)とは違うようである。どうも眉唾なスクープの匂いがする記事だ。

こうして私は、あの頃決して読むことができなかった雑誌『ビックリハウス』をいま貪り読んでいる。古びた本のすえた、鼻につくヴィンテージな香りを愉しみながら。チャラチャラしたファンシー文具を思い出しながら。

決して、猥雑ではない。良識ある中の悪戯さ加減が、あの時代の若者文化の昂揚と遊戯の密度を示し、絶妙な文芸タイポグラフィーを構築している。しばらく私はこれに、はまり続けるに違いない。

コメント