|

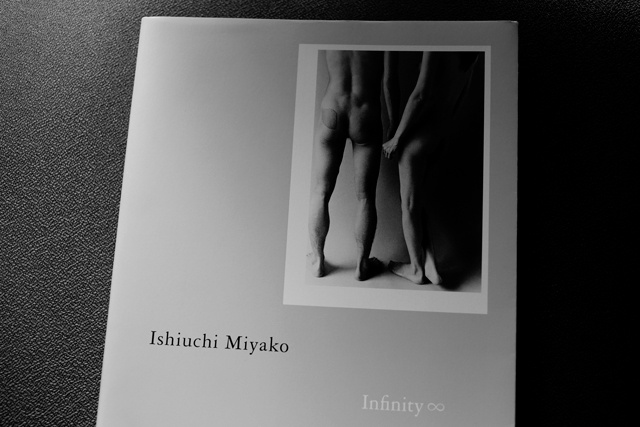

| 【写真集『石内都 Infinity∞ 身体のゆくえ』】 |

私がトノ・スタノの作品が観たく、『暗がりのあかり チェコ写真の現在展』が催された東京・銀座の資生堂ギャラリーへ訪れたのは、もう6年も前のこと。それは2010年8月であった(当ブログ「暗がりのあかり チェコ写真の現在展」参照)。それから今年の夏、『Frida is 石内都展』 を観ようと、同じく資生堂ギャラリーを訪れたのだけれど、ギャラリーの手前まで来て急に、“突発”の用事に襲われ、泣く泣く引き返して地下鉄の銀座駅へ落ちていったのである。つまり、私は『Frida is 石内都展』を観ることができなかった――。

石内都という写真家の特徴的な作品を、過去、しばし眺める度に、ある2つの作品を必ず思い出す。

一つは映画である。1966年に公開された勅使河原宏監督の『他人の顔』(原作・脚本は安部公房)。そしてもう一つは、文芸雑誌『群像』の2008年3月号に初めて掲載された、大庭みな子著の短篇小説『痣』。これらには共通項があって、それは《喪失》であったり、《傷》といったモチーフで括ることができるだろう。

『他人の顔』は、顔に大きな《傷》を負った男が、別の男の顔の仮面を秘密裡に拵えさせ、他人になりすまし、自分の妻を誘惑するというストーリー。自分が自分という存在を《喪失》し、仮面をかぶってまったく別の人となった時、《喪失》した自分は、その劣等感の反動であらゆる欲望を満たそうと際限なく暴走してしまう悲劇。

『痣』は、原爆が投下された直後の広島の町にて、無残な顔になった友人の恋人に声をかけられず、戦後、友人に再会しても恋人を見かけたことをとうとう告げることができなかった主人公の懺悔。痣とは、ここでは主人公が精神的に負った《傷》と受け取ることができる。

*

|

| 【写真集より「1906 to the skin」】 |

私は『Frida is 石内都展』を観ることができなかったので、彼女の写真集『石内都 Infinity∞ 身体のゆくえ』(求龍堂)を眺めることにした。この写真集は2009年、群馬県立近代美術館にて催された同題の個展をカタログ化したもので、彼女の80年代後半からの作品が数多く収録されている。

彼女の作品を眺める時、私はどうしてもそこから、《花の匂い》を感じてしまう。それはまったくの気のせいであろうか。

写真集の中で、「1906 to the skin」(1994年)と「A to A」(2006年)の作品について考えてみた。まず前者は、当時80歳を超えていた舞踏家・大野一雄のありのままの身体をとらえた写真群である。視覚として、何よりもその身体の《皮膚》を直視せざるを得ない。

我々は普段、人の《皮膚》を敢えて軽んじて直視しない。《皮膚》はその人の悲劇性を如実に表した痕跡だからである。《皮膚》を観察し、その人の人生観を悟って対話をすることは本来的には無礼である。が、石内都のレンズを通した視点は、この無礼さから一歩踏み込んでいて興味深い。

大野一雄という舞踏家の身体の、《皮膚》の表象――内面的年輪を加味した――を直視する。ここでは大野の《皮膚》が、まったく固有のアイデンティティを炙り出していることに気づかされる。言い換えればそれは、朽ち果てた樹木の表面のような、「劣化した《皮膚》」であるに違いないが、その劣化の意味合いは単純なものではなく、まさに樹木の年輪と同様、大野が舞台で踊り続けた生涯を微細に刻み込んだ「通暁の身体」なのである。写真から《花の匂い》を感じるというのは、それが動物的な肉性のはざまにも、何か植物的な一生を霊感できるからではないだろうか。

|

| 【写真集より「A to A」①】 |

「A to A」の写真作品における魅力とは、いったい何か。

男性と女性の背面の下半身が撮られた写真。女性の身体がやや斜めに男性に向けられており親密さが窺える。しかもその女性の左手と男性の右手が、実に素朴に交わっている。親しい間柄であることが分かり、この交わった左手と隠れた右手が、焦点の対象そして構図の中心点となっている。それでいて単なる男女のヌード写真ではないと感じるのは、やはり男性の臀部の、やや面積の大きい移植痕のようなものが、視覚に飛び込むからかも知れない。

|

| 【写真集より「A to A」②】 |

他の「A to A」の作品の、女性の陰毛の奥に潜んだ縫合痕のクローズアップ写真、そして男性の右太股の大きな縫合痕。こういった身体の皮膚と皮膚とを合わせ縫った痕の写真というのは、医学現場に近い写真としてしばしば見受けられるが、石内都の視点は、そういうものではない。陰毛を掻き分け、ナイーブに縫合痕を示そうとする指先のこまやかさ、太い脚のぶっきらぼうさがそれぞれ女性と男性の性的な品格を表現しており、ここでもやはり、美しい《花の匂い》が感じられる。

*

《皮膚》の表象と《傷》を接写していながら、その人の生き様までもがとらえられている写真というのは、実に不思議である。石内都の視点はまさにそこなのだろう。これらを見ていくと、何らかの《傷》を負った身体こそが自然で現実に近く、むしろ活き活きとしたエネルギーを感じさせてくれる。《皮膚》が身体の年輪を表し、過去の幸福と痛苦と、さらにもっとあらゆる情念をそこに刻みつけ、結果としてそれが《傷》の集積体となっている。《皮膚》は悲劇性の痕跡である。故に、生きるものとして自らの《傷》を背負うのは宿命なのだ。

石内都の写真が、常に《死》と隣り合わせの、生き物の寿命あるいはその痕跡を直視している点で、私は特徴的だと述べた。観ることのできなかった『Frida is 石内都展』も、画家フリーダ・カーロの遺品を同等のフォルムによって記録したはず、なのである。こちらも写真集が出版されているので、いずれの機会に拝見することにしたい。

コメント