横浜・伊勢佐木町の繁華街に、イセザキモールというのがある。僅かながら伊勢佐木町の沿革について調べてみた。

《神奈川県横浜市の中心的商店街で中区にある。東京の銀座、大阪の心斎橋筋などとならび称せられる繁華街。第二次世界大戦後は焼け残ったおもなビルや周辺一帯が広く米軍用地に接収されて復興が著しく遅れたが、現在では活況をとりもどし、各種デパート、商店、映画館がたち並んでいる。この一帯は江戸時代前期、1659年(万治2)の干拓による吉田新田にあたっているが、開港後港を中心とした関内(かんない)すなわち外人向け商店街として開かれ、明治初年に共同して開発にあたった伊勢屋と佐々木氏の屋号をとって、町名にしたという》

(『世界大百科事典』平凡社・1964年初版より引用)

蛇足ながら私の伊勢佐木町のイメージは、黒澤明監督の映画『天国と地獄』に登場する夜の伊勢佐木町の街の賑わい、まさに外国人らがわんさかと戯れ酒に酔う姿が主調となり、いま私が真昼に降り立ったこの街の印象と照らし合わせても、何ら遜色ない。

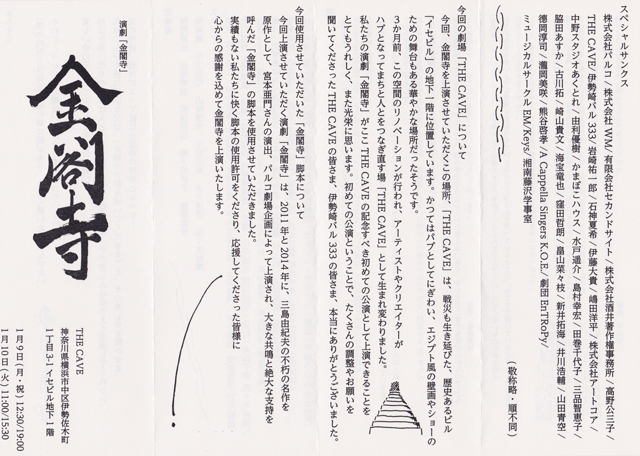

イセザキモールのちょうど入口に建つ古いビルは、関東大震災の復興の一環として昭和初期に建てられ、地域の発展の一躍を担った歴史的な商業ビルである。イセビルという。かつてこのイセビルは横浜の大空襲にも耐え、終戦後は米軍の接収という憂き目にも耐えてきた。そのビルの地下は食堂やカフェーとして利用され、戦後はパブとして賑わったらしい。この地下の壁面には、当時のエジプト風の壁画が今も残っている。ごく最近、この小規模な地下空間が文化の発信地として新しく生まれ変わったというのだ。

それが、クリエイティブスペースTHE CAVEである。私はここにやってきた。ある演劇を観るために。――ビルの階段を降りる。そこは古い歴史を背負った剥き出しの壁と柱。昭和のパブの色褪せた空間。壁には、例の壁画が暗がりの中でぼんやりと浮かんで見える。

この言わば激動の昭和の辛酸を嘗めたイセビルの、その痕跡をとどめる地下空間にて1月9日、私は、若者達による“剥き出し”の演劇『金閣寺』を観たのだった。

§

|

| 【劇場で配られた『金閣寺』の御守護的フライヤー】 |

これは、と思う演劇に出合うと、その豊潤な余韻が長く尾を引く――。まったく良き酒の酩酊に似ている。

私が観た演劇『金閣寺』は、慶應義塾SFCの高橋拓也主宰公演。演出は早川雅仁(以下、敬称略)。1950年(昭和25年)夏に起きた金閣寺放火事件を題材にしており、三島由紀夫の小説『金閣寺』が原作。脚本は宮本亜門演出の『金閣寺』(伊藤ちひろ、宮本亞門)に拠る。

上演が約2時間半強に及んだ『金閣寺』の構成は、脚本はもとより三島原作の『金閣寺』に忠実で、三島の文体が時折朗読されながら、「3人の青年」の生き様が滑降する状況心理劇となっていた。そのシチュエーションは概ね金閣の舎利殿がある禅寺(鹿苑寺)、あるいは京都界隈である。

主人公の青年・溝口。彼は舞鶴で生まれ、父の遺言で金閣寺(鹿苑寺)の徒弟となった。父は舞鶴の辺鄙な岬の寺の住職で、その父と死別した溝口には生来の吃りがあった。彼にとって吃りは、自己の人生観を左右する大きなコンプレックスであった。

同じ金閣寺で徒弟の修業をする青年・鶴川。彼は住職の縁故で預けられた身で、溝口の最も親しい慰藉の友であり、溝口の吃りを決して蔑まない。家は裕福で、溝口にはない明朗闊達な性格である。

そしてもう一人の青年は、柏木。彼は溝口が通う大谷大学予科1年の生徒で、両足の内翻足のハンディキャップを抱えていた。性格は情動的で、知性を斜に構えた冷淡な態度をとり、関係を持つ異性を日常的に苦しめる。しかし溝口にとって柏木という男は、鶴川よりも自分に境遇が近く、その性悪な態度にしばし嫌悪を抱きつつも、どこか憎めず離れることができない腐れ縁的な存在だ。

この三者三様の難役を実に瑞々しく等身大で演じきったのが、溝口役の河野麗生、鶴川役の高橋拓也、柏木役の金澤卓哉である。彼らの演技がこの舞台の軸となり血肉となっているが、そこに溝口の母親役の腰を据えた気丈な演技が加わると、場の局面の起伏が異様に波打つ。老師・道詮和尚が佇む禅寺の清楚で暗鬱とした趣は、「3人の青年」のうごめきによって血肉の赤に染められ、激しい人間同士の衝突が葛藤劇となって次々とめまぐるしく展開されていく。

一つここで私は、三島由紀夫の言葉が想起された。「裸体と衣裳」という彼の日記抄の中で、昭和34年4月10日の皇太子御成婚パレードをテレヴィジョンで見た彼は、こんなことを書き記している。三島が釘付けになったのは、両殿下が乗る馬車に一人の若者が突然近づき、周囲が騒然となったアクシデントの瞬間だ。

《そこではまぎれもなく、人間と人間とが向い合ったのだ。馬車の装飾や従者の制服の金モールなどよりも、この瞬間のほうが、はるかに燦然たる瞬間だった》――。また、こうも述べている。

《それにしても人間が人間を見るということの怖しさは、あらゆる種類のエロティシズムの怖しさであると同時に、あらゆる種類の政治権力にまつわる怖しさである》

(三島由紀夫著『裸体と衣裳』より引用)

|

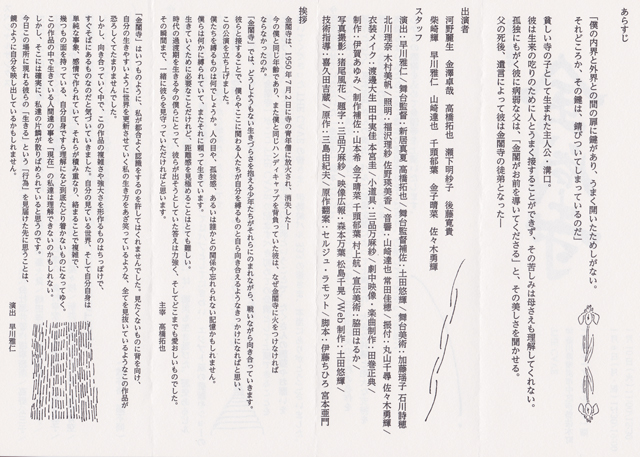

| 【『金閣寺』フライヤーの裏面】 |

皇太子は生まれて初めて、“裸の人間の顔”を見、向かい合ったのだと三島はその時、昂奮を抑えることができないでいた。世界が変わった瞬間とも言える。それと同じものを私は、今回観た演劇『金閣寺』の舞台上においても、三島のこの不動の常態を示す感性の小端を見たはずだ、と気づいた。

つまり、1950年の夏に起きた禍々しい金閣寺放火事件と等身大の若者――その若者の剥き出しの裸の顔。それは内部に秘められていた心の闇の突発的な爆発であり、向かい合った衝撃である。主人公の溝口が抱く想念すなわち金閣に対する美意識であるとか、まるで自分とは別世界の沙汰にある美の建物の存在が、やがて反撥と憎悪の対象となっていく経過を、舞台に面した観客席の中で私は目撃したのだ。私は確かにそこで、“裸の人間の顔”を、見た――。

時系列が舎利殿放火へと向かうドラマチックな展開となっている反面、「3人の青年」の“裸の人間の顔”の実相を暴くのは、演劇が進行している最中ではとても難しいことだ。が、観終わって落ち着いた頃に、青年らの心の在処を探り出す永き余韻こそ、この演劇『金閣寺』の優れた演出ではないかと思われる。

溝口、鶴川、柏木という3人の関係性及び情緒的行動はどこか不均衡かつ無秩序で、同胞としての仲間意識が表面的には乏しい。それぞれがそれぞれの人生を背負い、通い合うことなく孤独である。孤独としての共感、同胞的観念はおそらく内側の奥底に秘められ眠っており、それぞれの表情に無意識にもしばし反映される面がなくはない。しかし、緻密な心情を汲み取って束ねられるだけの達観というべきものが、溝口には具わっていなかった。すなわちこれが金閣寺を焼く、という行為の悲劇につながる。しかも、溝口の不幸は常に我々の中に存在するのだ。

§

若者であるという人生の一つのカテゴリーは、その尊き同志との関係性において、どこか意識と意識との最大公約数を見いだし、失望の途を踏み越えながら妥協しつつ、心を安息に束ねていくものなのだろうが、溝口も鶴川も柏木も、誰一人折れることなく自己の観念の聖域に到達することを夢見、あくまで同志ではなく反同志として貫通し、結果的には観念そのものが脆くも破綻していく。互いが互いにとって許されるべき存在であるのか否か――。他方は恋に破れ、他方は愛に絶望し、他方は自己愛と精神美の崩壊を招く。

等身大の生身の若者がこれらの青年を演じる上で、『金閣寺』におけるこれほど難しい役柄と構造はなかったであろう。己の本身にこそ、その役柄の剥き出しの顔が具有されることの、一種のおののきを感じる際どい演劇である。

人間が人間を見ることの怖ろしさはエロティシズムの怖ろしさであり、政治権力にまつわる怖ろしさであるという三島の言葉が、ここではやはり相応しい。私が今回観た演劇『金閣寺』は、おそらくこれまでのどの同作品劇よりも、“裸の人間”たちによる群像劇であったと思う。それを奇跡的に観たと同時に、あの「3人の青年」と同じ襞を、己の内側に隠し持っていることに、誰もが気づかされることだろう。

こうして緊迫と平穏とに包まれていた特異な時間は、あっけなく過ぎていった。伊勢佐木町の青空に。これは、私がとんでもない演劇を観てしまったという秘密事なのである――。

コメント