|

| 【2016年11月27日付朝日新聞「折々のことば」】 |

本に対する愛着を示せ――の答えが、ここにあった。2016年11月27日付朝日新聞のコラム「折々のことば」に挙がった北田博充さんの以下の言葉である。

《空想は現実の反対側にあるものではなく、空想の延長線上に現実がある》

(2016年11月27日付朝日新聞「折々のことば」より引用)

やはり深みのある言葉である。この言葉が気に入って――というか気になって――よくよくこの言葉を考えてみようと、新聞の「折々のことば」の部分を切り取って、それからしばらく、この紙切れを机の片隅に置くことにしたのだ。

本を読むことの始まりが、空想の始まりであることを、この言葉は味わい深く示している。いや、何も本に限ったことではない。何か物事を始めるには、空想の準備というか空想の前置きが必ず「起こって」いる。空想はそこに在るものではなく、自分で「起こす」ものなのだ。

空想のその先に、つまり本を読んだその先に、思いもつかぬ現実がある。少なくとも私は、いくつもの本を読んだことによって、何か人生観や文化的な営みが活力を持って動き出し、意識的か無意識かは別にして、ある種の新しい現実を作り出していると思う。だから本との出会いがあまりうまくいかなければ、その先の現実もあまりうまくいかないような気がしてきてしまう。

§

|

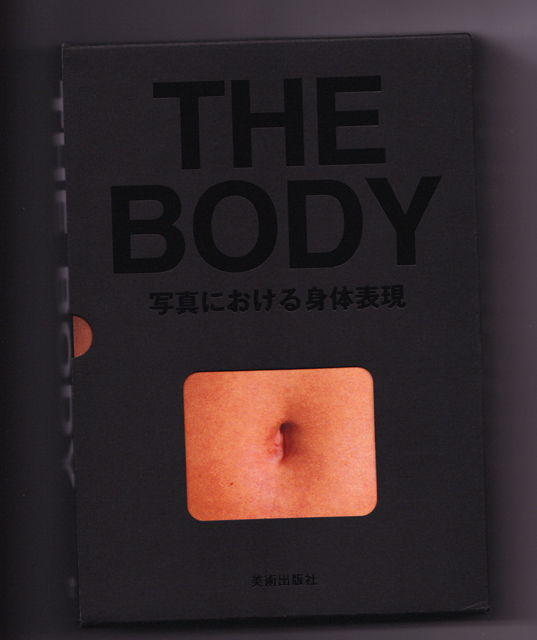

| 【『THE BODY 写真における身体表現』(美術出版社)】 |

とにかく学生時代は、本が読みたいという衝動以外にも、小一時間の暇をつぶすために、よく本屋へ駆け込んだ。大きなデパートがあればそこの書店には必ず足を運んだし、駅の目の前の書店で時間をつぶす時の、“制限時間”を自分に課した官能的な快感はなんとも言えない。そこでいい本と巡り会えるかどうかは、やってみなければ分からない面白さがある。

まだ、インターネットがそれほど普及していない時代の、本と本屋にまつわる話。

その頃20代半ばの私は、行きつけの本屋で、『THE BODY 写真における身体表現』(ウィリアム・A・ユーイング著・美術出版社、1996年刊)という写真集を発見してしまった。これは、著名なアーティストたちによる身体表現写真をカテゴリー別に分類し解説したもので、飯沢耕太郎氏が日本語版の監修者であり、431ページもあるどっしりと重い分厚い本である(当ブログ「暗がりのあかり チェコ写真の現在展」参照)。

本屋の書棚の、一番高い所に並べられていたその本を、ある時一度、偶然手に取って眺め、これは欲しいと思った。しかし、3,200円という割高な値段であったのと、あまりにも中身が、先鋭な身体表現が多く刺戟的であったため、若気の至りにすら到達しない完全無欠の“羞恥心”に駆られ、レジにそれを持っていく勇気がなかった。

それから何度もその本屋に足を運んでは、どうしようか買うまいか、身体と心がねじれ切れてしまうくらいに、あれこれ思案した。…果たして、我慢して買わないで居られるだけの現実と自分が向き合えるのか。むしろそれは苦痛ではないのか。そこにある写真の数々を網膜に焼き付けないでいる未来とはいったいどんな未来か。そうした自分自身の未来が、果たして本当にこの世の中を見据えられるのか。そのペテンの未来に、どれほど生き続けられるのか…。

理屈と理屈をこねくり回して攪拌させ、最終的には、その本の魅力を捨てることができず、バイトの男子学生がレジ係であることを目視確認した上で、レジのカウンターに持っていくという“元服の儀”を通過した。あれから長い年月が経ち、その本は今も私の手元にある。確かに、この本とあの時出会えていなかったならば、その先の私の未来は――決して大袈裟なことではなく――芸術活動におけるペテンの一歩手前であったかも知れないのである。

§

本との巡り会い以上に、いい本屋との出会いの経緯こそが、大切だと思う。今なお調べてみると、私がいつも親しんでいる上野の街の片隅に、北田さんが提案しているような“本と雑貨とカフェの複合店”のイメージにぴったりな本屋さんを見つけたりした。

まるで大きな星々の光で隠れてしまうような小さな星たち、そんな淡い光を放つ星たちの本屋が、街のどこかにあるといい。空想というときめきで始まり、ワクワクした気分で本屋に足を運び、興味のある本と出会うこと。カフェでゆっくりと時間を過ごすこと。それが私にとって理想である。

私があの時ヘトヘトになって苦労して買った“刺戟的な本”は、本屋のネームの入ったしわくちゃなクラフト紙の中に包まれて、引き出しの奥に眠っている。空想から生まれた、大事な本である。

コメント