|

| 【『洋酒天国』第57号】 |

今宵はヨーテン、洋酒天国。

平素何事にも驚かず、世界の良からぬ事態にそわそわした素振りを見せない21世紀忠誠型タイプの学生、政治家、大富豪でも、昭和のこの“奇作・珍品・珍芸術”には唖然とするであろう。今宵はヨーテン、「温泉」&「風呂」大特集である。

昭和38年5月発行の『洋酒天国』(洋酒天国社)第57号は、たっぷりと充実していてどれもこれも面白い。お伝えしたい内容を取捨選択してコンパクトにまとめるのが非常に難しいので、今回も2回に分けて紹介することにする。

表紙は見ての通り、木目調の家具。ではなく、銭湯の脱衣所にある鍵付き脱衣箱。おそらくこの鍵に括り付けてある白色の“輪っか”は、ゴム製であろう。今ではヘアゴムのようなものが使われるが、この表紙にある“輪っか”は使い古しているせいか貧相で少し薄汚く見える。ともあれ、これを腕に通して鍵を無くさない仕組みが、日本の銭湯の気の利いた文化なのだ(と日本を訪れる外国人向けに書いてみた)。表紙で目立っているのは何と言っても、微妙に開いた扉に掛けられた、真紅のブラジャー(国産のブラジャーかどうかは分からない)。この女体から外されたブラジャーこそ、日本人殿方数千万人が共通して抱く、プチ妄想画である。

ちなみに裏表紙は、脱衣箱の扉に掛けられた、殿方の腰からするりと外されたであろう、“赤褌”、ではない。颯爽として気品のあるサントリーの白札である。

|

| 【グラビア「船橋ヘルスセンター」】 |

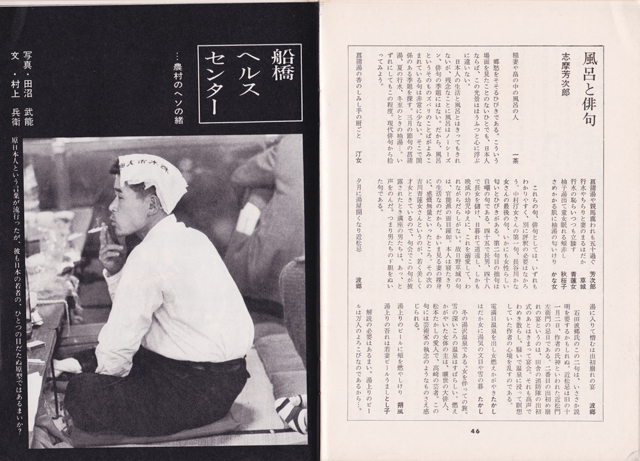

第57号の「温泉」&「風呂」大特集では、写真・田沼武能、文・村上兵衛による「船橋ヘルスセンター」のルポルタージュが白眉だろう。

船橋ヘルスセンターは昭和30年11月に千葉県船橋市でオープンした巨大総合レジャーランドである。それこそ伝説、いや都市伝説ともなった夢の施設であった。太平洋の海に面した12万坪の敷地に、1万坪もある大小合わせて20の温泉施設。それ以外ではプール、ゴルフ場、ボウリング場、遊園地、遊技場、劇場などありとあらゆる娯楽施設を併合し、1日にのべ5万人弱の家族客やカップル、団体客が訪れていたという。三木鶏郎が作詞作曲したテレビ・コマーシャル・ソング「長生きチョンパ」はあまりにも有名である。

高度経済成長期に突入した昭和30年代あたりから、働き盛りの人達が「家族サービス」(ご奉公)をする、その最も手堅く確実に喜んでもらえた手段が「旅行」であり、「温泉」であったと思われる。できうるなら、働いている自分自身へのご褒美もしたい。日本人はとにかく湯が好きだ。温泉が好きだ。船橋ヘルスセンターはそんな希望を関東圏に実現させてくれた。

とは言え、残念ながら私は、船橋ヘルスセンターを訪れたことがない。昭和52年5月に閉園したこのレジャーランドをもし訪れたとなると、5歳にも満たない幼児の頃ということになる。が、あいにく実現しなかった。

しかしなんとなくその頃、船橋ヘルスセンターの名前や噂は、耳にしていたかも知れない。今で言えば東京ディズニーランドのような、遊園地を超えた夢のレジャーランドが千葉にあるという些細な井戸端会議を、大人の会話から聞き取っていた可能性はなくはない。だから私はなんとなく、この在りし日の船橋ヘルスセンターに興味を持っていたのだけれど、ヨーテン第57号のルポでその全貌らしきものがようやく分かったような気がした。大方それは、自身の想像通りであった。

§

|

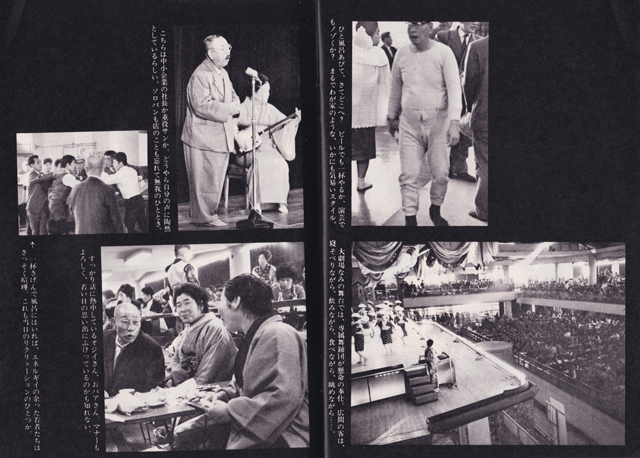

| 【のど自慢、喧嘩、股引親父、豪奢な舞台設備】 |

結局、昭和45年の大阪万博のあの大フィーバーぶりを、スーパー銭湯版として置き換えてみれば想像しやすいのだ。ルポを読むと、当時船橋ヘルスセンターの入館料は150円で、子供料金は80円。館内の生ビールの値段が一杯100円とあるから、さほど高い入館料ではなかった。しかし、これだけの複合的な施設であれば、あちらこちらで金を使い、ほとんどの客が所持金を多く散財することは自明であり、そういうふうに知らず知らず財布の紐が緩む仕掛けが、方々にわんさかと用意されていたに違いない。

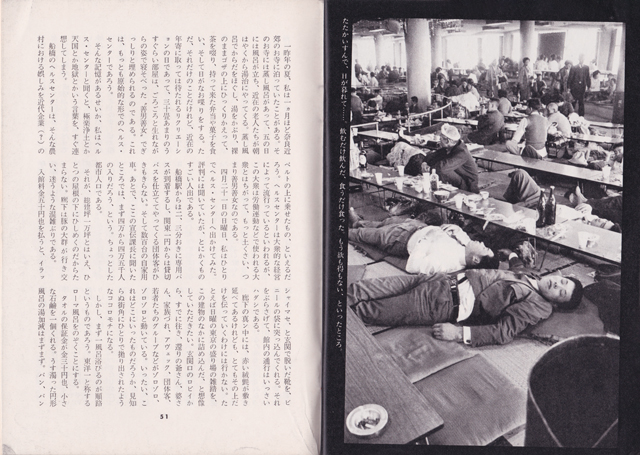

何と言っても圧巻なのは、掲載写真にある、大広間でぐでんぐでんとなったおとっつぁんらの丸投げの、寝姿である。テーブルには空になったビール瓶、飲みかけの角瓶。その他飲み食いした後始末の悪いゴミがめっぽう散乱し、こんな背広姿で来るんじゃなかったと、当然酒を帯びて疲労困憊となってくりかえしつぶやく夢物語を――この後起きたら絶対、座布団とゴワゴワの背広のせいで背中や首をひどく痛くする――見ているのだろう。

|

| 【これぞ船橋ヘルスセンター的光景!】 |

思わず笑ってしまえる写真ではある。が、笑ってもいられない。笑えない。これはいわゆる、「家族サービス」の成れの果てなのだから。サービスを果たし終えて満足する自分の心と、疲れ切った身体のどうしようもない痛みと苦しみとの合流が、この寝姿の真実だ。家族のため、あるいはもっと無味乾燥な思念――稼いで少しばかり豊かになった我が家の、束の間の優雅の象徴――のため、とは言いながら、現実には思いがけず散財した挙げ句、極楽気分を味わったであろうはずの湯の温かみでさえも忘却して、気がつけばゴミに埋もれた疲弊の肉の塊だけが、そこに横たわっている。これを無残と言わず何と称すか。無残やな、日本人。

ところで編集発行人の開高健氏は、この年昭和38年の7月に発行された雑誌『週刊朝日』より、「日本人の遊び場」というルポを連載し始めている。今号で取り上げられている「船橋ヘルスセンター」のグラビア記事は、それに先駆けたもの、あるいは何らかの着想を得たものと思われるが、これを書いている時点ではまだそちらの随筆作品を読んでいないので、はっきりとしたことは言えない。いずれにしても、開高氏のこの頃の作家的嗅覚の一つが、まさに“日本人の遊び場”であったことの傍証ともなって、このヨーテンで素晴らしき「温泉」、素晴らしき「風呂」天国、といったような日本人独特の癒やし文化がテーマに挙がっていることは、その時代の少し見えづらい文化的ダイナミズムの移り変わりが感じ取れよう。

湯と風呂に対して、ある種の古い観念だとか風習がまだ蔓延っていた時代の、その旧態依然とした面白さが、ヨーテン第57号によく表れている。次回へと続く。

コメント