|

| 【高校時代に使用していた筑摩の国語教科書より】 |

高校3年時の国語教科書を開く。筑摩書房の『高等学校用 国語Ⅱ二訂版』。この教科書については、当ブログ「教科書のこと」でも触れており、先日はこの教科書で知った評論家・唐木順三についても書いた。誰しも文学的出発点(文学に目覚めたという意味の)という経験譚はあるようだが、私にとっては、1990年に学んだこの筑摩の、高校国語教科書がどうやらその出発点と言い切っていいのではないかと思われる。

以前もこの教科書から、高村光太郎の詩「ぼろぼろな駝鳥」について掘り下げたことがあるが、この教科書の「現代詩」の章題ページには、高村光太郎の彫刻作品である「腕」のモノクロ写真が掲載されていて、それが異様に迫るものがあり、光沢して白く見える指先から心に突き刺さるものを感じてはいた。ここで括られた「現代詩」は萩原朔太郎の「竹」「中学の校庭」で始まり、高村の「ぼろぼろな駝鳥」、そして中野重治の「歌」、金子光晴の「富士」、山本太郎の「生まれた子に」で閉じられる。どれもこれも、生命をもったことば達の狂った叫び声がきこえてくるかのようで、ひ弱な高校3年生であった私にとっては、鋭く、痛く、他の小説や随筆のように容易に読み砕くことができなかったのである。

§

その中で最も身体に堪えたのが、中野重治の「歌」であった。第一の《おまえは歌うな》のことばの滑り出しは、あまりにも衝撃過ぎた。

これはこの筑摩の国語教科書全体にも言えることだけれど、すべてがことばとして痛いのである。心がひりひりと痛くなるような作品を敢えて撰修し、ずけずけと入り込んで高校生の悠長な精神を揺さぶりかけるような仕掛けが、あちこちにひしめいていた。そんな痛い筑摩の国語教科書の中で、「現代詩」における中野重治の詩は、あまりにも痛かった。以下、部分的に引用する。

《おまえは赤ままの花やとんぼの羽根を歌うな》

《風のささやきや女の髪の毛の匂いを歌うな》

とことばをたたみ掛けたうえで、

《すべての風情を擯斥せよ》

と一徹に恫喝し、

《胸さきを突きあげてくるぎりぎりのところを歌え》

だとか、

《喉をふくらまして厳しい韻律に歌い上げよ》

《それらの歌々を 行く行く人びとの胸郭にたたきこめ》

(筑摩書房『高等学校用 国語Ⅱ二訂版』に準じて引用)

と、盛んに煽動されておしまいまでを読むのに、あるいはそれを声に出して読むのに、どれほどの勇気がいったことか。これは少年とか青年とか、子供であるとか大人であるとかをいっさい峻別せず、ただただ“おまえ”という一方的な他者に、つまりは読み拾う我々に対しての、魂から魂へ投げかけることば(の精霊)であると、私は思った。これを中野自身が己に訴える内心のことばであるととらえるには、あまりにも理不尽で、不誠実で、逃げであると私は思ったのだ。時に詩人はこのようである(「詩に書く」という行動に出る)と同時に、本当にむきになって真剣に、他者に対して投げかけることばの勢いというものが、あるのではないかということを、私は初めて体験したのである。

|

| 【苛烈なる経歴の中野重治】 |

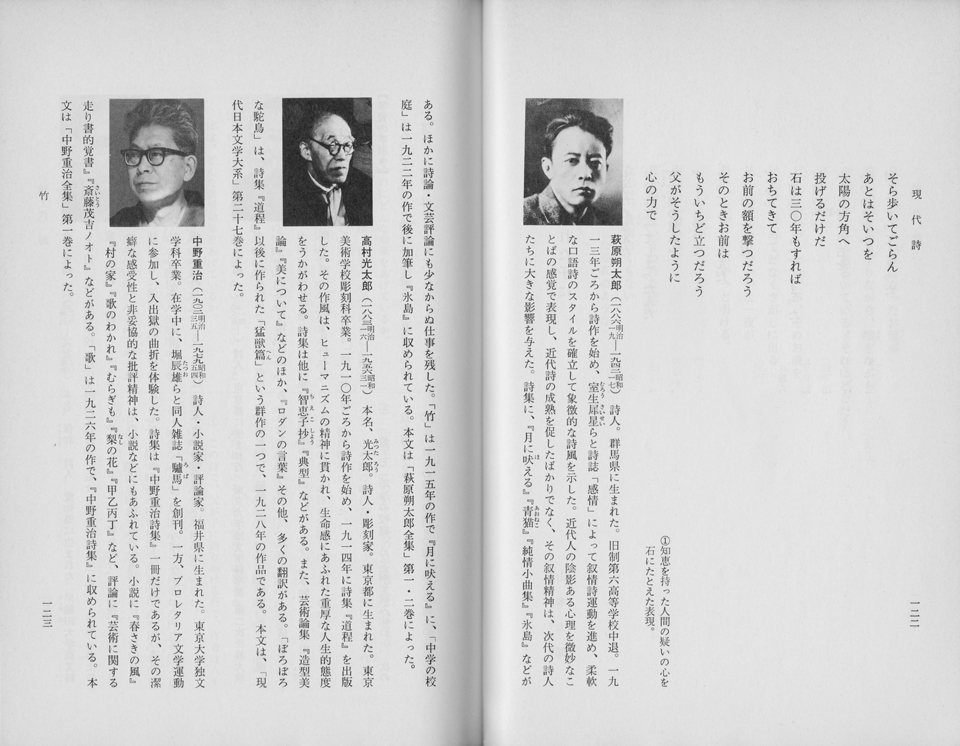

この「現代詩」の章の括りのページには、学習のテーマという意味合いで、「詩の表現を味わう」というコラムが設けられていた。しかしながら、少なくとも中野の詩だけは、そんな味わうなどといった暢気なものではなかった。物事を美化した、飾り物で覆い隠されたことばとはまったく違う、生乾きの「生きた」ことばであった。東京帝大の独文科を卒業した中野は、共産党員となり、プロレタリア文学の運動員となる。教科書の経歴欄にも一部記されているように、彼は1926年に同人誌『驢馬』で「歌」を発表、左翼活動で「入出獄の曲折を体験」している。「生きる」ことに苛烈に対応した人であったことは間違いない。

「現代詩」という章題にしてはあまりにごつごつとした、先述の高村光太郎の硬い彫刻の印象と相まって、心に突き刺さって抜き取ることのできない衝撃と痛みとが、中野重治の詩からほとばしる。これによって読み人である私が感化されたどうかは、愚問だ。

あれから長い年月、その痛みを堪え続けてきたという自負はないにせよ、私なりに、この詩を噛み砕いて受け止められるだけの体力というべきか胆力というべきか、そういうものは、歳をとる毎に具わったきたように感じる。だからこそよりいっそう、中野の「歌」の、地べたから引き抜かれて間もないことばの新鮮さは、あの頃より数段土臭い。いや、なんとかぎりぎりのところでそう感じるのだ。

詩は人を育て、強くする。文学における詩の世界を、次代に継承したい。

コメント