|

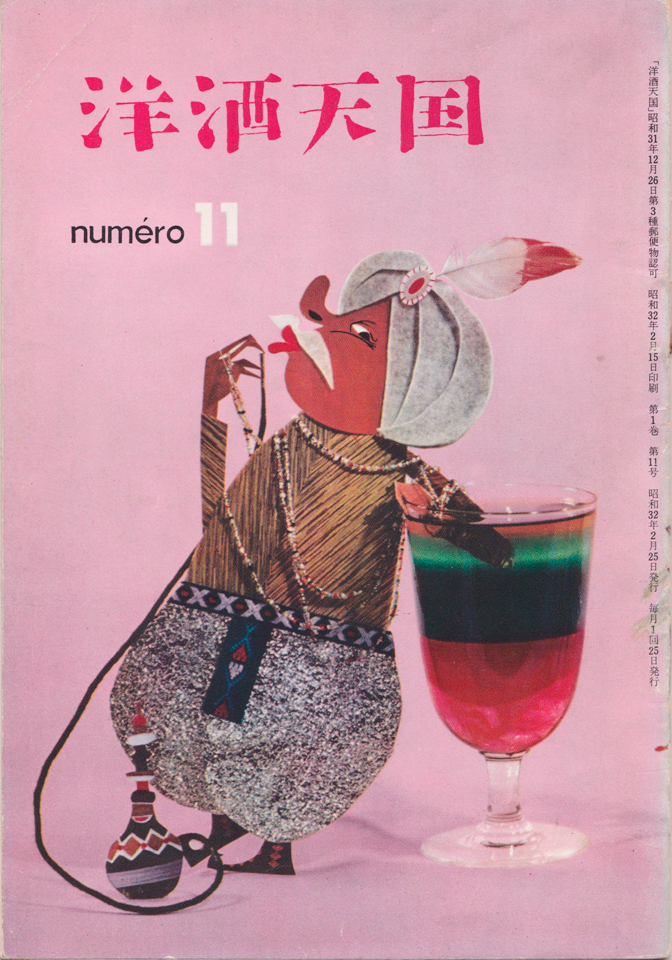

| 【『洋酒天国』第11号】 |

今年3月2日付の「ごきげんよう『洋酒天国』」を機に、私は一切合切、自身のヨーテン・ライブラリー数十冊を古書店に擲ってしまった。書棚に大きな隙間ができた。これできれいさっぱり、ヨーテンを忘れ去ろうという気でいた。昭和30年代のトリス・バーで人気を博した壽屋(現サントリー)のPR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)の無類の面白さは永遠に――とは言え、あまりにも古びたこれらの本をずっと手元に所有しておくことは、我が蔵書の管理の関係で難しくなり、結果、断腸の思いでヨーテンの“卒業”、という気分になったのであった。

ところが――。

数ヵ月前、『洋酒天国』の本を古書店に擲った後のこと、書棚を整理していると、ひょっこりと一冊、ヨーテンが現れた。なんとそれは第51号であった。第51号を所有していたとは、すっかりそのことを忘れていて、かつ、まったく別の場所に紛れ込んでいたから、古書店に送ったヨーテン・ライブラリーのリストに数えられていなかったのだ。

かくして第51号は自宅に残留した。もはやこれは手放さないでおこうという気持ちになった。次第に私の気分は、再び昂揚して、ヨーテンのユーモアと華やかさが懐かしくなっていった。気がつけば――とある古書店からまたまた、レアで珍品のヨーテン第11号を入手してしまったのである。これはいかん。これはいかんぞ。

こんな調子で私は、いま、ヨーテン熱が復活してしまった。熱を冷ますのに時間がかかりそうだ。期末試験に不合格。赤点で留年決定――。ごきげんよう、どころではない。『洋酒天国』からまったく“卒業”できていない。ともかく、ままならぬ欲心復活ということでご留意、ご勘弁願いたい。今回は、その第11号を紹介してしまおう。

§

|

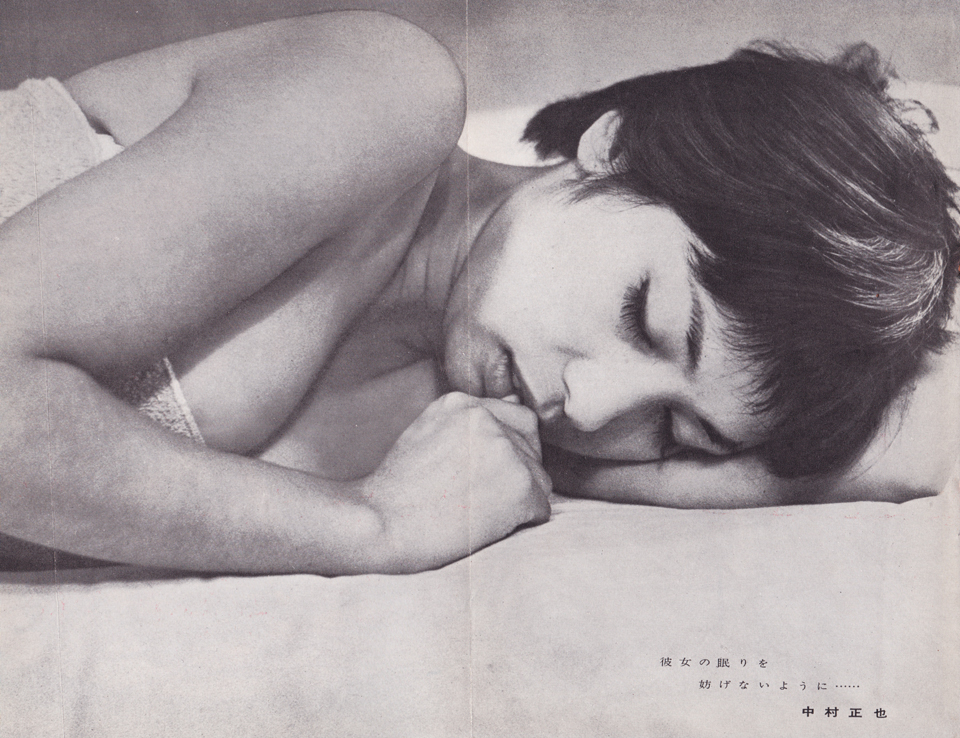

| 【中村正也撮影「彼女の眠りを妨げないように…」】 |

ヨーテンをしげしげと眺める。やはりいいものだ。最高の友である。トリスのハイボールを飲みつつ、読み耽る。久しぶりに格別なる酔いの気分を味わう。

『洋酒天国』第11号は昭和32年2月発行。表紙は坂根進。本を開いた扉には、《恋する者や酒のみが地獄に落ちたら天国は人影もなくさびれよう!》という含蓄ある小川亮作訳のオマル・ハイヤーム(ペルシアの詩人ウマル・ハイヤーム、Omar Khayyám)の「ルバイヤート」の詩と、柳原良平氏のイラスト。これぞ、ヨーテン酔狂の世界。昭和32年2月とは、これまた遠い「昭和」の昔々である。

第11号発刊までの1年を遡った世相を調べてみた。昭和31年1月には、石原慎太郎の『太陽の季節』が第34回芥川賞を受賞。“太陽族”が流行語。これほど有名な小説を、私はまだ一度も読んだこともかじったこともない。“太陽族”とは言わば、戦後アプレゲールを意にした若者達を指す造語である。同年5月には早々と同名映画が公開され、実弟の石原裕次郎が銀幕デビュー。2月に「週刊新潮」創刊。10月には、モスクワにてソ連と「日ソ共同宣言」調印。そんなような時代。この頃、ウイスキーやリキュールなどの洋酒が軒並みブームとなっている。

|

| 【「サロン・ド・ノメエ」。池田竜雄氏のイラストと文】 |

さて、『洋酒天国』第11号の中身。

「コント三人集」。フランス文学者の田辺貞之助と演出家・丸尾長顕(日劇ミュージックホールのプロデューサー)、詩人・岩佐東一郎ら3人の、洋酒にまつわる珍芸奇芸的エッセイ。

その中で私が好きなのは、岩佐氏の「ジン・フィズ」の稿だ。彼がまだ未成年であった頃に銀座の「サンチャゴ」というバーでジン・フィズに出合ったという話。そのバーでは知人の作家陣らと夜を享楽した云々が記されている。堀口大学、城昌幸、矢野目源一という面々。法政の大学生だった彼は、バーの女給を愛してしまった。「エミー」という名で、いまの“太陽族”とはちがう、と何故か付記している。愛のせいか、否定にも幾分熱がこもっている。ねり香水の「エミー」(?)をその子にプレゼントしたらしいが、音沙汰なかったらしい。《ドライジンを呑むたびにじいんと心がウェットする》という岩佐氏の言葉には、シニカルな響きがある。その後「エミー」はどうしたのだろうか。

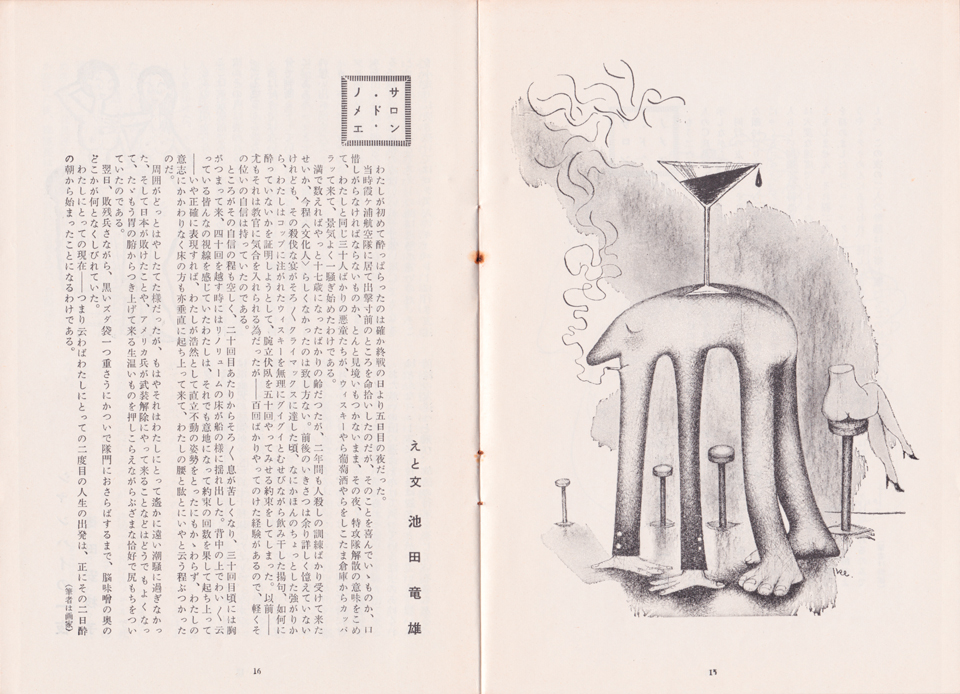

「サロン・ド・ノメエ」のエッセイでは、前衛画家・池田竜雄(池田龍雄)氏のイラストと文。この人の絵は、どこかヒエロニムス・ボスを想わせる。

終戦の日の5日前、海軍の霞ヶ浦航空隊に所属していた17歳の池田少年は、航空隊解散という酒宴の場でウイスキーをしこたま飲み干し、しかも無謀なことに、腕立て伏せを繰り返したという若気の至り的な話。

彼はこうして二日酔いの朝から第二の人生が始まったとエッセイを締めているが、まだまだ酒の酔い方を知らぬ少年が、ただその場の酒宴の勢いに呑まれ、またそれをしなければ男ではないといった愚にも付かぬ空気に呑まれ、自分が酒を呑んだのではなく呑まされていたという事実に気づくのは、まさにこれを書いている三十路前の今――だったのだろう。彼が無謀だったというより、あの頃の軍国日本こそが、無謀で破廉恥な生きものそのものであったし、無益な戦争を繰り返して、悪魔の宴で国民が酩酊していただけである。終戦後のアプレゲールというのは、その背徳の大人達のもとの残滓に他ならない。まあ、それはともかくとして、池田氏のこのイラストからは、自由なる少年の心持ちがよく表現されていて、私はいつまでも見飽きない。

§

|

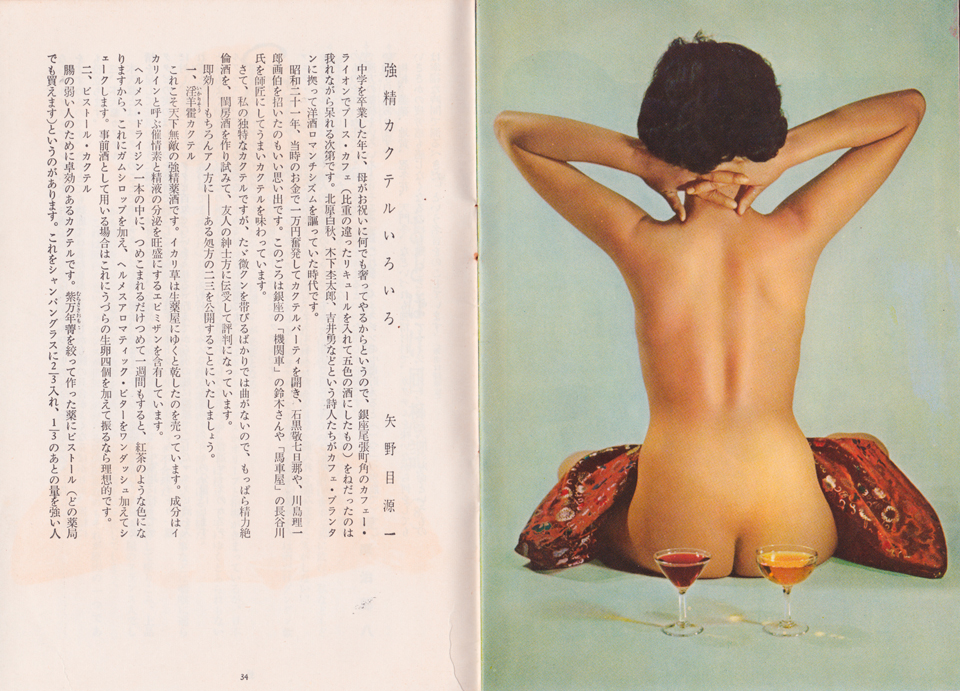

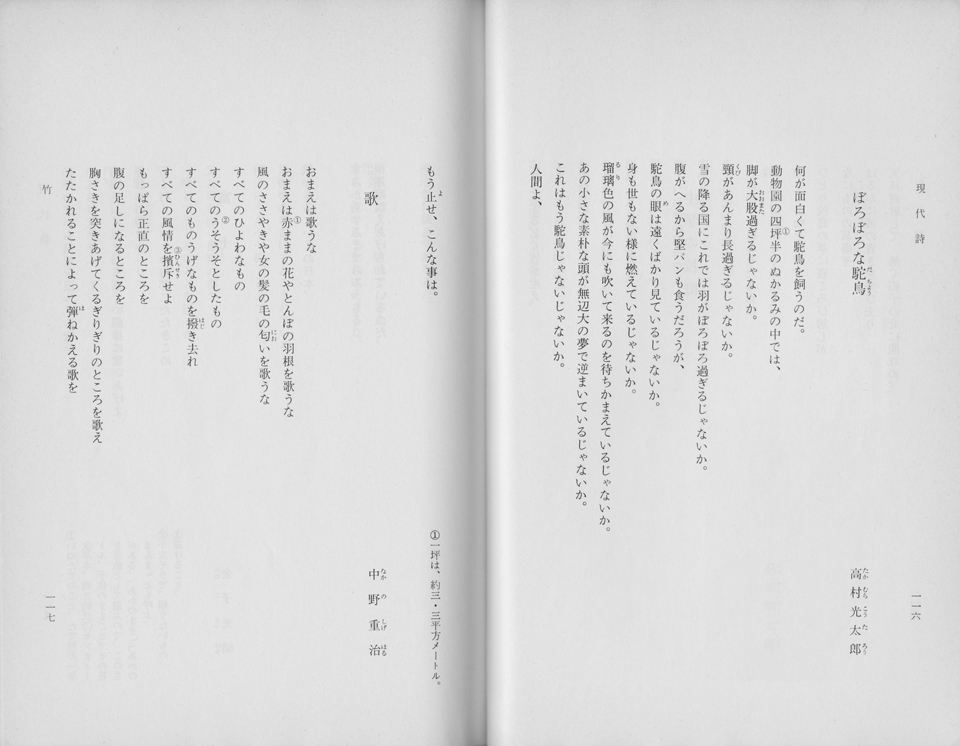

| 【矢野目源一氏の「強精カクテルいろいろ」】 |

最後に、「強精カクテルいろいろ」を紹介する。これを書いたのは作家・矢野目源一氏である。アンリ・ド・レニエなどの翻訳家としても知られる。矢野目氏の著書はこの手の健康・美容系のたぐいが多いけれども、「強精カクテルいろいろ」もなかなか当時としては、“実践向け”指南であったのだろう。

ここでは4つのカクテルが紹介されている。例えば第一のカクテルは「淫羊霍カクテル」(いかりそうカクテル)。イカリソウはメギ科の多年草で、干した根は強壮剤となる。そうした強壮剤と酒をミックスさせてしまおうというのが、どうも日本人的発想に思えてくる。このカクテルは、《精液の分泌を旺盛にするエピミザンを含有》とある。イカリソウをドライ・ジンの瓶に詰め込んで、1週間寝かすのだという。ウズラの卵を4個加えてシェークすれば理想的、というのだから、強精カクテルとしては手強い。

「木天蓼カクテル」(またたびカクテル)というのも書いてある。もはや、何も説明する必要はないだろう。マタタビを粉にしてウォッカの中に入れ、10日間寝かす。そして別の瓶に漉して移し替えると、美しい琥珀色のものができる、のだとか。発想は中学生並みといったら失礼だが、ちょっと効き目としては一度くらい、試してみたくはなる(絶対やらないが)。

矢野目氏は、この手の知識がすこぶる豊富だったようだ。さぞかし夜の友としては、このような強精カクテルを毎晩隠れて飲んで、燃え上がる焔のように火照った身体で右往左往していたのだろうか。そんな姿を見たくはないが、ヨーテン面目躍如といったところである。

コメント