|

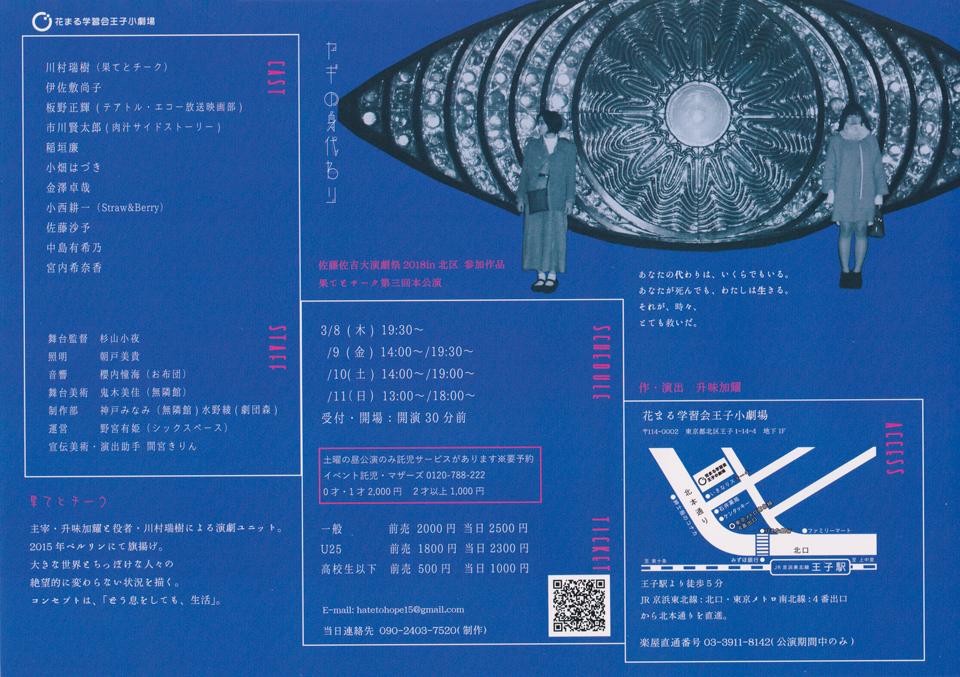

| 【果てとチーク『ヤギの身代わり』フライヤー】 |

新宿は大好きな街だった――。中学生の頃は事ある毎に駅周辺を訪れていた。思い出すのは、大きな仮設テントで劇団四季の『キャッツ』を観たこと、賑やかな歌舞伎町の映画館でスピルバーグの映画に夢中になったこと。それから、初めてロックバンドのライヴを観に行ったのも新宿。気分が落ち着くところは、紀伊國屋書店の演劇コーナーと、サブナードの地下街。駅に連なるルミネと小田急も、私にとっては懐かしい光景である。そう言えばその頃、ファミコンのゲームで『探偵 神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件』の謎解きにもはまったことがある。実際に行ったこともない中央公園にやけに詳しかったり…。

そうした思春期の精神衛生上、逆に落ち着かない猥雑な新宿の街の只中にいることで、何か心の安寧を保っていたように思えるが、果たしてそれは幸か不幸だったか。新宿駅西口広場から延びた地下通路にはあまり縁がなく、ぎょっとするような「スバルの目」に触れる機会はなかったけれど、確かに誰しもがこの街を愛する理由は、分かるような気がする――。

升味加耀と川村瑞樹による演劇ユニット「果てとチーク」。東京・北区王子の花まる学習会王子小劇場でおこなわれた第三回公演『ヤギの身代わり』を、私は3月11日の日曜日に観劇。昨年5月の第二回公演『グーグス・ダーダ なになにもなになにもない NO nothing nothing nothing』から約10ヵ月ぶりの本公演となり、より濃密かつ力強い舞台となって王子小劇場に帰ってきたことが印象に残った。脚本・演出は主宰の升味加耀。出演は川村瑞樹、伊佐敷尚子、板野正輝(テアトル・エコー放送映画部)、市川賢太郎(肉汁サイドストーリー)、稲垣廉、小畑はづき、金澤卓哉、小西耕一(Straw&Berry)、佐藤沙予、中島有希乃、宮内希奈香。

§

今回のストーリーの舞台は新宿。劇場で配られたフライヤーの「主宰挨拶」を引用させていただくと、《宗教とカニバリズムと何組かの母子をめぐる、ある三か月のお話》。『ヤギの身代わり』フライヤーを見て思わずぎょっとするビジュアルが、まさに「スバルの目」。

「スバルの目」は、新宿駅西口地下広場にあるアクリル製のオブジェで、彫刻家・宮下芳子の1969年の作品「新宿の目」(L’OEIL DE SHINJUKU)のこと。1969年にはこの場所で反戦フォークゲリラ事件があった。「スバルの目」(「新宿の目」)を見て思い出すのが、1953年のアメリカのSF映画『宇宙戦争』(“The War of the Worlds”。監督はバイロン・ハスキン)に登場する火星人の目。目の形状自体が実に不気味で、地球人をどんなふうにとらえて視ているのかが分からず、恐ろしくて震えたのだけれど、「スバルの目」はもっと複雑で冷笑的で怖い。新宿の地下を行き交う人間達を、そこに立ち止まって何を想い、視ているというのか。

宗教とカニバリズムに絡んで『ヤギの身代わり』のストーリーでは、再教育施設“アカデミー”というのが出てくる。恐ろしい宗教団体あるいは新宿に高くそびえたバベルの塔といっていい。“アカデミー”のシステムによって選ばれた子供達とその親は、結果的に不幸な運命を背負わされるのだ。新宿の街で、そうした不幸な人々が息を殺しながら生きている。知らず知らず行き交って、心がほとほと傷つき合うのをためらわずに…。

“アカデミー”という実体は、終始謎めいていて掴みづらい。その実体が掴みづらい組織の側の、人間を冷酷に見つめる無言の視線らしきものが、「スバルの目」のビジュアルと相重なって思えた。我々は常にそっち側の何者かに視られ続け、冷酷に蔑まれているのではないかと――。

|

| 【フライヤー裏面。「新宿の目」が怖い】 |

第二回公演『グーグス・ダーダ なになにもなになにもない NO nothing nothing nothing』では、登場人物たちがどこか無機質な、うごめく装置のような静謐さが感じられたが、今回の『ヤギの身代わり』に登場する人達は、むしろ普通の、「血の通った人間」に見える。そう見えながらも、「《死》の気配」はよりいっそう深刻さを帯び、女の産み、生む、膿むという性としての過酷さは何より強調されていたように思われる。これが「果てとチーク」の(というか升味加耀の)ここしばらくの大きなテーマ(根幹)であろうか。

今回の舞台美術としては、ひんやりとしたセメント剥き出しの質感を模し、その幾何学的な構造物の室内と天井に釣り下げられた鉛色の蛍光灯が効果的で、そのもとで展開される会話劇は同様にして冷たく、陰鬱で、絶望のおもむきすらあった。――個人的に大きく飛躍して誇張することを許してもらえるならば、そこはまるで、フランスのリヨンにあるラ・トゥーレット修道院のような所であろう。そこには鉛色の蛍光灯などありはしないが、ラ・トゥーレットの修道院の宿坊は、まるで刑務所の独房と同じなのである。

複雑な人間交差点を描いた『ヤギの身代わり』という演劇の、すべてを解読することは俄に無理だけれど、新宿の街をひとたび放浪し、述懐すれば、じわじわとその心理劇の重みが伝わってくるかも知れない。背かれた心の痛みは、運命となって街を駆逐していく。いずれの日か、次回本公演もまた楽しみである。

コメント