先週の21日、花まる学習会王子小劇場にてperrotの演劇公演『雲をたぐって天まで飛ばそう。』(作・演出はいわもとよしゆき)を観劇。perrotの公演は昨年3月の『今日は砂糖の雨が降るから』以来約1年ぶりであり、前回の公演を私は当ブログ「perrot第4回公演の過剰でとてもおいしい演劇」で書いた。それも併せて今回の稿を読んでいただけるとありがたい。

§

|

| 【perrot『雲をたぐって天まで飛ばそう。』】 |

昨年の公演『今日は砂糖の雨が降るから』の総評を、前稿で私は「とてもおいしい演劇」と称したうえで、perrotの演劇はオープン・ワールドの虚構の世界で繰り広げられる、観客が「アクセス」する、「採集」する演劇、と述べた。ただ観客がストーリーの結末を追うだけでは済まされない、劇の空気感や皮膚感覚を「採集」する体感型の演劇であったし、人それぞれ「採集」したモノやコトによって劇評が大きく変わるおそれのある、非常に刺戟的な実験でもあった。

今回の公演『雲をたぐって天まで飛ばそう。』も、そのスタイルから逸脱することなく、観客が「採集」する演劇であったわけだけれど、幾分違うのは、『雲をたぐって天まで飛ばそう。』は「言葉」に力点を置いた歴史劇であったことである。以下、perrotホームページにあるあらすじを引用させていただく。

《世界を巻き込んだ戦争が終わった。主人公=ニニギは占領軍の司令官として自分の故郷だった日ノ国を訪れる。占領にあたって最も大きい問題は日ノ国の統治者である【鳳凰】を裁くか否かであった。ニニギは連邦諸国の意向を受けて鳳凰の戦争責任を追及することを決定した直後、幼馴染であり想い人だった皇女=チヨが戦中に鳳凰として即位していたことが明らかになり…。》

さらに劇の内容をイメージし易くすべく、主宰で作・演出のいわもとよしゆき氏の挨拶文を借りる。

《本作は国譲り神話と昭和史を二重重ねにした虚構の歴史劇です。(中略)言葉で語れぬものにふれるため、言葉で語れることを全て語り尽くす情報過多な作品です。僕はこれを『現代“文語”演劇』と自称することに決めました》

(「劇作家より皆様へご挨拶」より引用)

|

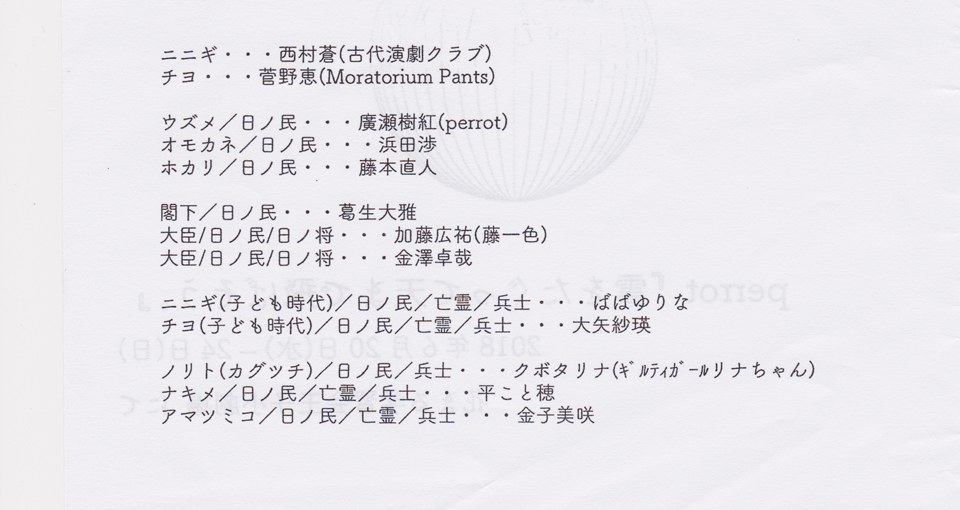

| 【キャストの方々】 |

敢えて、古代なのか近未来なのか、あるいは彼方の未来なのかは定かではないとしておこう。この、演劇として語られた虚構の“ある時代”の歴史物語は、登場人物たちのまくし立てる「言葉」と「言葉」と「言葉」と、それ以外の「言葉」と「言葉」と「言葉」と、もう一つ別の「言葉」と「言葉」と「言葉」によって埋め尽くされた古典的な文語体の冗長劇であり、その洪水と化した「言葉」の情報をすべて拾うことは到底不可能であろうと思われる観客が、感覚的に「言葉」の断片を無数に「採集」しながら、物語の進行方向へと向かってあてどない演劇体験をする、といったこととなり、劇を観終わってこの体験の収拾がついたかどうかは個々の観客の判断に委ねられるわけである。

これが「現代“文語”演劇」でありながら、私は決してそれだけの演劇ではなかったと思っている。俄に造語で表現するならば、全体としては「言葉」の洪水だけではなく、衣裳にも舞台装置にも徹底的にこだわり、なおかつ躍動的な演技によって総括された“ハイパー・サイクロン演劇”だ。平田オリザの静かなる「現代口語演劇」に対峙し、かつて状況説明ドラマと揶揄された橋田壽賀子の代表作「渡る世間は鬼ばかり」の家族譲り神話と昭和・平成史を二十重ねにしたホームドラマを彷彿とさせ、自他愛と政治絡みとペテン、欲望、裏切り、人殺しの罪と罰とを織り交ぜたギリシャ悲劇のperrotヴァージョン、さらに付け加えるとウィリアム・ワイラー監督の大長篇映画『ベン・ハー』のperrotスタンダード・サイズ版ということになろうか。

|

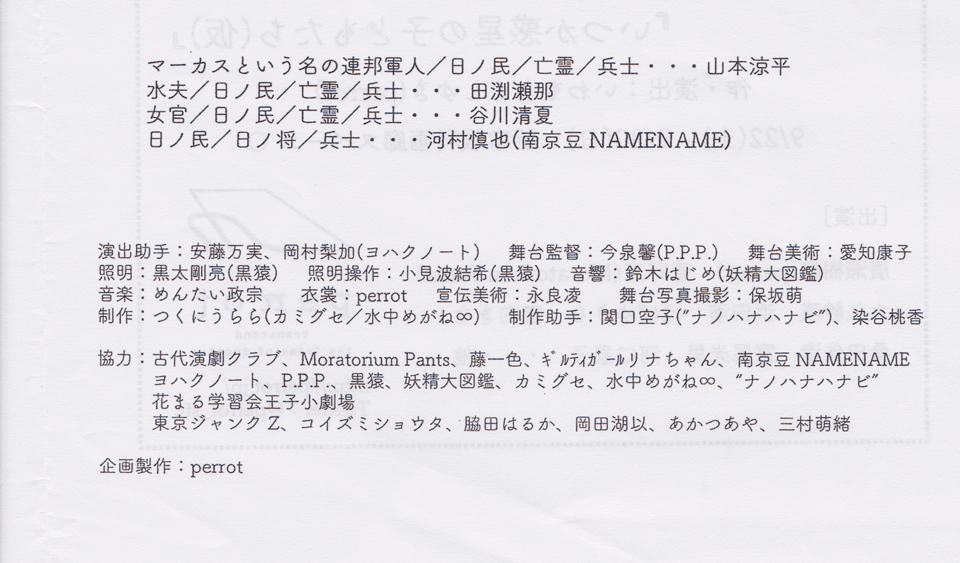

| 【(続き)キャストの方々とスタッフの方々】 |

そう表現すると、この演劇がどういったものであったかをだいたい想像できるのではないかと思うのだが、コミック漫画的な要素もあって、裸でパンツ姿の“閣下”と“大臣”であったりとか、帯刀が廉価の透明のビニール傘であったりとか、それこそ時代劇における時代考証を黙殺した登場人物たちのモダンな服装であったりなどは、この物語の虚構性を印象強くした、何かしらの現代風刺画的一面であったかと思われる。かつて子どものヒーローごっこで風呂敷をマント代わりにしていたのも、子どもながらの苦肉の策でありながら、ある種の世俗的な風刺を帯びていた。

§

私は常々――というか昨年3月の公演を観て以来――perrotの演劇が「何を伝え、どこへ向かっていくのか」について思い馳せてきたつもりである。

そのうちの「言葉」による演劇性というものが、実はperrotが最も“不得意”とするところであることを察知し、敢えて「言葉」の洪水と化した今回の演劇に、大きな意味があるのではないかと考えた。

一方で現代人もまた既に、「言葉」が不得意になりつつあるという側面も疎かにできない。

たとえば昔、私が演劇の役者をやっていた頃、同じ役者仲間の友人が、事ある毎に話者に向かって「それ、不毛だね」と返答する場面を目にしたことがあった。彼の、「不毛だね」というのは、思いがけず飛び出る言いグセだ。相手の話をすべて「不毛」であると言い切って対処してしまうのは、積極的な思考停止を意味し、相互の対話による関係を一時的に断ち切るずるい方策でもあった。そうした「言葉」の悪い術を妙に身につけてしまった彼は、わずか1年後、演劇という手段を捨てざるを得なくなった。「言葉」による関係の断絶の仕打ちをした彼は、自己表現の「不毛」=死すらも容認したかたちとなって、メランコリックにブーメラン返しされたからである。

「言葉」に純度100%の真実や事実などあり得ない。「言葉」は人間の肉声によって伝えられる。嘘が混じることもあるだろう。しかし、声でなくとも、態度であったり身振りであったり、手話であったり、メールであったりツイッターであったりLINEであったり、紙に書いた文字であったり、あるいは身体を使って物を鳴らしたり叩いたりして伝えることもできるから、ますますその元々のリアルな「言葉」は、どこかに置き去りにされて遠のいていく。モダンで尖鋭なレトリックに取り憑かれ、AIによって校訂された文体は似たり寄ったりとなり、空前絶後のインデックス唯物主義と化す。ネット社会に生きる現代人は、したがって、自分の「言葉」が不得意になっていく。

§

たとえそうであっても、人と人との関係は、やはり「言葉」によって始まり、「言葉」によって継続される。ニニギがチヨに対し、その原初の幼心を純度100%の真実で伝えることができず、自他愛に葛藤し、それこそ虚妄にまみれた「言葉」のクラウドの天空に身をゆだねていったその祈りの姿は、少なくとも私が感じるところの、現代社会への祈り=警告として通じるものがあった。

perrotは可能な限りにおいて、この“不得意”かつ扱いづらい「言葉」というものに挑んだ。この演劇『雲をたぐって天まで飛ばそう。』を架空のヒーローごっこ、「言葉」ごっこ、演劇ごっこと卑下するのはあまりにも愚かで稚拙な解釈だ。よく見てごらんなさい。テレビに映って演説しているのは、間違いなく裸でパンツ姿の“閣下”だろうに。そう、これはごっこの話ではない――。

耳を疑いたくなるが、もしかするとその人の「言葉」の言いグセは、「それ、不毛だね」ではなかったか? 言い返そう。世の中に「不毛」な「言葉」など、ありはしないのである。

参考ウェブサイト

コメント