|

| 【これは私の所有物。mas氏に倣って入手したLEICA IIIc】 |

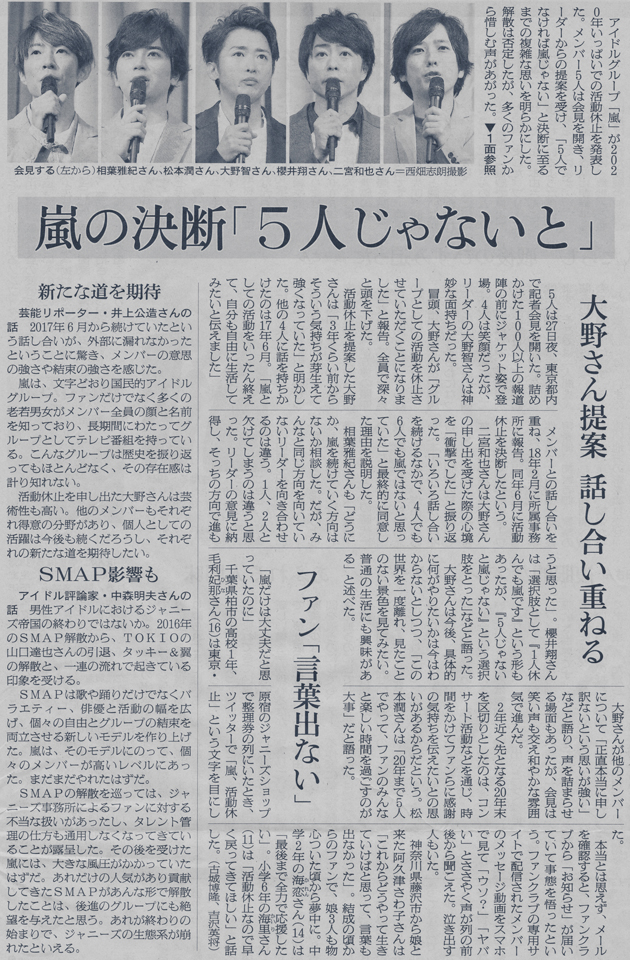

2019年、ついに“ライカ・ウイルス”感染――。昨年はデジカメのLEICA X2(レンズはELMARIT 24mm F2.8)を買ってしまったけれど、症状はやや沈静化していたのだった。それが突然、今年になって猛威をふるったのは、mas氏の幻のウェブサイトのせいである。10年以上前に抹消されていたと思われていたサイトは、実はそうではなく、ネット上にひっそりと生存し、眠り続けていたことを知った。ついこのあいだ私は、それを発見してつい有頂天になった。

気がつけば、“ライカ・ウイルス”の恐るべき脅威の餌食となっていた。もう手遅れであった。私の目の前には今、ぽつねんとその主人が、座り込んでいるではないか。そう、去年とは別人様のライカ――バルナックのIIIcである。

§

|

| 【mas氏のウェブサイトから「ライカ片手の新宿」】 |

前回お伝えしたmas氏の幻のウェブサイト[msbcsnb]に紐付けされたリンク先(※現在閲覧不可)

から、今回は「ライカ片手の新宿」(2000年)を紹介してみよう。私はこのテクストと彼が撮影した写真4カットを、確か2004年頃に何度も眺めていたのだった。30代の頃である。あれから14年の歳月を経て、忘却の彼方に追いやられていた「ライカ片手の新宿」の随筆を、あらためて精読してみた。

《二十世紀がそろそろ終わるので感傷的に過去の思い出に浸ろうというわけではもちろんないし、これらの写真を不特定多数の人に見て貰いたいというわけでもない。ずっと新宿という街が好きだった、それなのに何故か写真を撮ったことはほとんどなかった、ただそれだけのことだ。

学生時代、この街は僕にとってジャズそのものだった。中学時代に填ったジャズだけど、高校になって、生音とかレコードを聴きにこの街に来るようになった。紀伊国屋裏のピットイン、ジェイ、ニューダグ、ナルシス。二十歳を過ぎてゴールデン街という存在を知った。シラムレン。そのころ、大陸系マフィアがどうのこうの、なんて騒がれ始めた頃で、風林会館前の横町にあるばるぼらの前で中国人が青龍刀で殺されたりした。ジャズと深くかかわり始めると、世の中全てのものが「ジャズ」か「ジャズでないもの」になってしまう。そして、新宿はまぎれもなく「ジャズ」だった。

あれから十年も経っていないのに、僕の好きな新宿はポツポツと消えていってしまっている。その消えつつある僕の好きな新宿をカメラ片手にめぐるのが今、無性に楽しい》

《left to right

summaron 35mmF3.5/serenar 28mmF3.5/russar 20mmF5.6/summicron 35mmF2

+ Leica IIIc sharkskin》

(ウェブサイト[msbcsnb]「ライカ片手の新宿」より引用)

これほどの短文の中にも、サブカルの熱っぽさが充満し、どれほどか分からない若者特有の幻覚と幻影と焦燥と、そして衝動的痕跡の入り混じった不可思議な体験とが絡み合い、私の胸の内にいくばくかの痛ましい刹那が突き当てられていく思いがした。敢えて言い切ってしまえば、mas氏はその頃、若者らしく、《孤独》だったのである。《孤独》さを衝動的に紛らわすもの、神経を高ぶらせてくれるもの、それがジャズであった。

十代における学校教育というものを考えてみれば、誰しも分かるだろう。学校という組織の、その“従順”なる全体主義の空域においては、決してジャズは鳴ってはくれない。“従順”な集団から外野へ、一歩抜け出た者すなわちそのひとりの孤独な者の心にこそ響くのが、ジャズである。ひとりの人間の魂の中にだけ、ジャズがうごめく。たっぷりとした《時間》が経過し、生存の痛苦を帯びながら、それは沈殿していく。底に溜まった澱が静かに舞い上がる時、孤独がよろめくのだ。つまりジャズとは、哲学的に言えば他者と共鳴することが不可能なジャンルであり、ある意味《孤独》で不合理、かつ恐ろしい音楽なのである。

§

|

| 【ダイキャストのボディ。レンジファインダー部】 |

20歳を過ぎてゴールデン街――。《大陸系マフィア》、《ばるぼらの前で中国人が青龍刀で》――というのは新宿で起きた“青龍刀事件”。それは1994年の夏に起きた中国マフィア絡みの殺人事件のことかと思われるが、実際にこの事件で“青龍刀”は使われていないらしい。包丁もしくはサバイバル・ナイフ。しかし、この事案の象徴と言うべきものが、“青龍刀”ではあった。

mas氏の思い出話が、この事件に触れていることによって、それが90年代の照影であることが分かった。とは言いつつその内実、80年代のただならぬ深い香りが漂っている。

私はその頃、mas氏とほぼ同じ20代前半であった。まだ、ジャズに惹かれてはいなかった。私にとっての新宿とは、いつの時代を切り取ったとしても、「演劇の街」だったのである。高校時代の同級生ら二人と、某劇団の舞台を観に行き、歌舞伎町のビルの料理店で夜食を愉しんだのはさて、いつであったか――。悄然とした印象のない記憶であり、よく思い出せない。新宿という街は、人々の記憶を軽々しく消していく趣がある。

30代になり、mas氏の、ライカなどのクラシック・カメラの“毒抜き”ページといった、これらのサイトを眺めるようになってからは、縁あって新宿を何度も訪れるようになった、にもかかわらず、私にはあまり、《僕の好きな新宿はポツポツと消えていってしまっている》というような感傷たるものは、起き得なかった。むろん、写真を撮ることもかつてしなかった。新宿という街の変幻――その煩瑣な風俗の行き交いを、子細までにとらえるだけの鋭敏な触覚が、どこか麻痺してしまっていたようである。いやむしろ、正直に述べれば、私自身が新宿の記憶を消したかった、のかも知れない。いずれにせよ、私にはジャズという風が、遅く吹いた――。

|

| 【いずれここに、露出計を付けたいという欲望…】 |

mas氏は20世紀が終わろうとしていた頃、その半ば郷愁を胸に抱き、カメラのレンズを新宿の歌舞伎町界隈に向けた。ボディはLEICA IIIc。レンズは同じライカのズマロンやズミクロン、それからキャノンのセレナーだったりする。

ちなみに補足しておくと、このカメラIIIcは、1940年から51年にかけて、約14万台も製造された最盛期のバルナック型ライカである。それまで板金加工だったボディが堅牢で精密なダイキャスト(アルミニウム合金や亜鉛合金を溶かして作る鋳造法)に初めて改良されたモデルであった。連動距離計とスロー・シャッターを備えているから貪欲なまでに、実務型である。第二次大戦中、最も需要のあったカメラと言っていい。

ともかく、こういったカメラを片手に持って街に繰り出す、という一連の所作の感覚というのは、現在のスマートフォンの“カメラ機能”で街を撮るのとは、まったく違う次元の話なのである。クラシック・カメラは“カメラ機能”ではなく、《機構》なのである。人間がその《機構》を扱う時、まっとうな所作として、artisanにならなければならないのだ。たとえ、子供であっても女性であっても――。カメラとの格闘は、つまりカメラを持って街へ繰り出すということは、少々の重圧感を伴った集中力のいる作業なのである。それを思った時、あのIIIcの、“鮫肌”ヴァージョンの古びたカメラが、新宿の街をふわり彷徨ったことを私は想像すると、たまらなくノスタルジックで幾分、ルポルタージュぽいと思った。いいカメラである。

§

「ライカ片手の新宿」に読み耽ってから連夜、酒でどろんとした身体をなんとか睡魔から救い出さんとするばかりに、ジャズらしきものをCDで聴いた。

「13日の金曜日のブルース」は、かつて新宿三丁目に存在した映画館アートシアター新宿文化の地下、アンダーグラウンド蠍座でのライヴ録音(1968年12月)であり、歌うは浅川マキ。《あの人の置いてった シャツを 洗って干してる 私の馬鹿》の歌詞が、女の不問なる情愛をふくよかにさせてくれる。ライヴ録音の空気感があの頃の新宿の臭気を漂わせているかのようで、その臭気がフリーズドライされていることに心が躍る。

浅川マキのほかは、マイルス・デイヴィス。マイルスの『We Want Miles』。これは1981年の、ボストンとニューヨーク、そして新宿でのライヴ・レコーディング盤なのだが、詳しくはいずれ別稿に移そう。ともかく新宿は、mas氏がいい表現で述べているように、街そのものがジャズなのである。

ところで私の目の前にあるダイキャスト・ボディの主人――IIIcには、(私淑するmas氏に倣い)LマウントのCanon SERENAR 50mm F1.9を付けてみることにしよう。果たしてこれでうまくいくのかどうか。この話もまたいずれ、別稿ということで――。 次回はこちら。

コメント