|

| 【『洋酒天国』第3号。表紙はおなじみ柳原良平】 |

壽屋(現サントリーホールディングス)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第3号は、昭和31年6月発行。編集発行人はご存じもご存じ、作家の開高健。かの人は、謎めいた笑みを浮かべながら、あの世からでもこの日本列島を眺めて、不思議そうにして好きな酒を飲んでいるに違いない。――見た目、開高健は、豪放磊落のイメージがある。しかし、実は神経質で繊細な感性の持ち主。そのデリケートな心持ちが、“ヨーテン”の様々な面白い企画を勢いよく生んだ理由なのだろう。おっと、表紙の“機関車”のクラフトペーパーは、これまたご存じのイラストレーター、柳原良平の作である。

§

さて、数年かけて私は――これだけは自慢できるほど勤勉なことに(途中挫折しかけたが)――コツコツとこの『洋酒天国』を蒐集してきて、もうまもなく全号(第1号から第61号まで)揃いつつある(残りはあと第58号のみ)。そんな私が“ヨーテン”を読む時は、必ずいちばん後ろのページから読むよう癖がついてしまっている。そこには小さな字で、“ヨーテン”の入手方法がほぼ毎号、記されているのだった。

《「寿屋洋酒チェーン」加入のトリスバー。サントリーバーでお受取り下さい。品切れの節は、郵券20円同封の上、発行所宛お申込下さい》

(『洋酒天国』第3号より引用)

|

| 【下着専門デザイナーの鴨居羊子画と文「ココ娘! 乾杯」】 |

あの頃――若武者のウイスキー党だったサラリーマンが、都市部にあったトリスバーに通い、『洋酒天国』を買い求め、それを今でも大切に保管している、あるご高齢の方――と私は、以前メールのやりとりをしたことがあった。

…たいへん恐縮でございますが、もしよろしければその“ヨーテン”を、不粋の私にお譲りいただけないでしょうか? とお願いしたところ、その人曰く、もう“ヨーテン”を読む機会など、これから先ないのだと思うけれども、手放したくないんだなあ、これが。あの頃の想い出なんですよ。私にとって。

その時ほど私は、本の大切さ、ありがたみ、本が読めることの幸せ、というものを感じたことはなかった。

あの時代、洋酒愛好家の読者にとってこんな“美味い本”はなかったのである。戦後の復興から10年、人々にとってたいへん貧しかった頃の記憶がやや薄れ、“もはや戦後ではない”というキャッチフレーズが大流行する、そんな経済成長の途上にあった頃、働くサラリーマンの愉しみの一つは、「酒を呑む」ことであった。これがまたその酒が、めっぽう美味い。美味いと感じるのは、どこか貧困から抜け出しつつある幸せを感じていたからに違いない。また人々にとって、自由に「本が読める」ことの幸せも、特に感じていたはずである。戦後10年が過ぎた昭和のあの時代を、共に疾走し続けた小冊子『洋酒天国』の重みというのは、それを肌身で感じて生きた者でなければ、分からないのだ。

第3号。いちばん後ろのページに、「第一回ノーメル賞発表」の告知がある。“ノーメル賞”は“ヨーテン”随一のPR企画であり、開高健ら編集者の大人の遊び心が具現化した、好事家のための大企画であった。全国の洋酒愛好家が創作カクテルを競うコンテストで、その第一回の発表が第3号に掲載されたのである。むろん、“ノーメル賞”とは、あのノーベル賞の洋酒版パロディであることは言うまでもない。

特等に選ばれたのは、兵庫県伊丹市のS氏(実名は自粛)の創作カクテル。その名は、「ゴジューサンツギ」。壽屋のヘルメスジンを45cc、抹茶を茶さじ半分、砂糖を適量、ソーダも適量加えて混ぜたもの――ということになっている。私自身はヘルメスジン(HERMES DRY GIN)を飲んだことはない。が、基本的にジン(Gin)は、杜松(ねず)の実の香りが高い草根木皮の蒸留酒であり、個人的にはロンドン・ドライ・ジンのビーフィーター(BEEFEATER)が美味くて好きだったりする。その風味の特徴からして、抹茶を加えたジントニックであれば、これはもう美味いのではないか、と思われる。

§

|

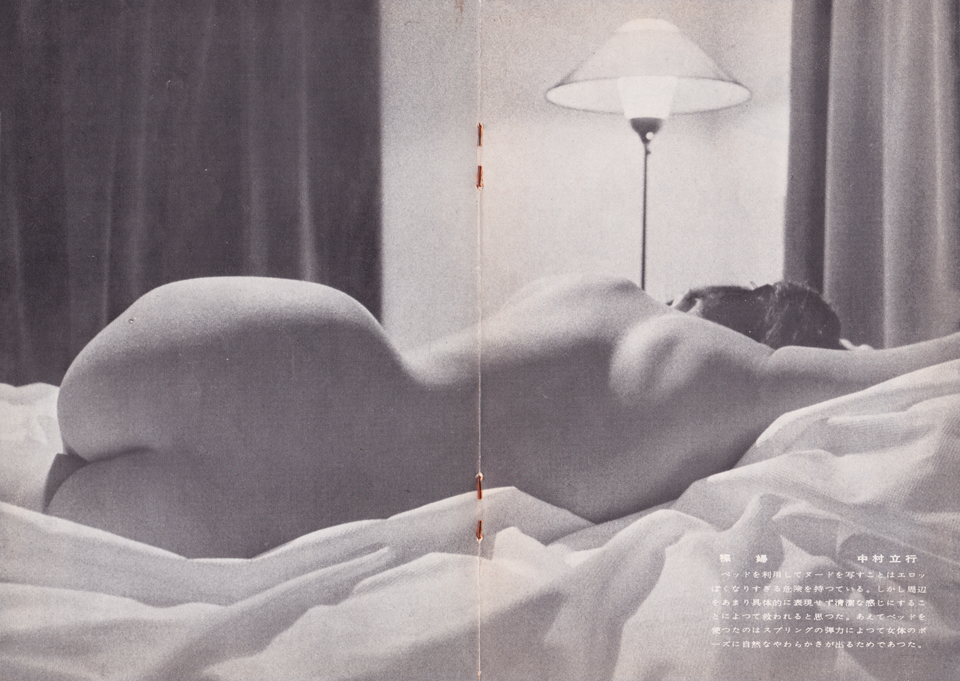

| 【写真家中村立行のヌード・フォト「裸婦」】 |

“ヨーテン”ファンが泣いて喜ぶ、言わばお楽しみの恒例企画であるヌード・フォトを見てみよう。第3号は、写真家・中村立行氏のモノクロームフォト「裸婦」だ。中村氏の言葉を引用する。

《ベッドを利用してヌードを写すことはエロッぽくなりすぎる危険を持つている。しかし周辺をあまり具体的に表現せず清潔な感じにすることによつて救われると思つた。あえてベッドを使つたのはスプリングの弾力によつて女体のポーズに自然なやわらかさが出るためであつた》

(『洋酒天国』第3号、中村立行「裸婦」より引用)

色褪せることのない美しさとは、このことを指す。人工的な光でありながら、人工的ではない光の拡散の美しさが、まさに裸婦の背中と臀部の灰色の影に沈みこんで落ちていく。これがもし真逆で、つまり裸婦の背中にその灯りがもろに当たってしまっていたとしたら、どうであろうか。美しさは見事なまでに半減してしまうであろう。

我々が常に追い求める自然の美とは、光そのものではなく、その明るい光が遮られ、喪われてしまった効力の影、あるいは権力の無であって、すなわち見えなくなり暗黒の底に陥った闇の暗部にこそ、ロマンティシズムを感じるのである。我々の現代社会というのは、科学と文明によってすべてがあからさまに照射されすぎた世界だ。あらゆる世界の重箱の隅にまで光をもたらした結果、その影の行き場を喪い、心の暗部の拠り所にまで想像が及ばなくなってしまっている。

いや――裸婦にはまだ、その可能性があるということ。そんな現代にこそ裸婦と出会い、作品の美のよろめきに酔いしれたいものである。

§

|

| 【薩摩治郎八「おとぼけ回想記」の記念すべき第一回「ぶどう酒で育つ」】 |

第3号で初めて、薩摩治郎八氏の「おとぼけ回想記」が登場する。このことは、その後の“ヨーテン”の運命を、ある意味において決定付けた、とも言える。「ぶどう酒で育つ」がその第一回である。薩摩氏については、当ブログ「薩摩治郎八と藤田嗣治の『洋酒天国』」で少し述べた。第3号の「おとぼけ回想記」には、稀な形の付記で彼の来歴が記されている。

《明治34年東京に生まる。18才で渡欧、以来英仏にあって国民文化振興につくす。パリ大学都市の日本会館は著者が私財を以って寄贈せるもの。その他日仏文化交流に多大の貢献をなし、仏政府よりレジョン・ドヌールを贈らる。交友は文壇、劇壇、政界の士を網羅し、かってモロッコ外人部隊にも在籍し、その軍曹。パリ大学都市理事、日仏協会および国際文化振興会理事》

(『洋酒天国』第3号、薩摩治郎八「おとぼけ回想記」より引用)

フランスでは子供に水を飲ませない――という、ちょっと衝撃的な話から始まって、「ぶどう酒で育つ」は、自身の少年時代をところどころ回想しながらも、フランスの酒文化について“揚々たる気風”で語っている。これを読むと、少なくとも“揚々たる気風”、そういう印象を読者に、第一義的に与えてしまう。

小玉武著『「洋酒天国」とその時代』(ちくま文庫)には、薩摩氏について詳しい記述がある。要約すると、こうである。

明治34年、東京の駿河台の二万坪の大邸宅に生まれる。祖父の薩摩治兵衛は木綿問屋の近江商人。薩摩氏の父(二代目治兵衛)はランの栽培と洋書収集が趣味。母方の祖父も大富豪で、毛織物工業の創始者。薩摩氏は渡欧した先パリで、“バロン・サツマ”、“パリの貴公子”などと呼ばれていたという。向こうでは放蕩三昧を尽くし、戦後、日本に帰国。この頃、既に凋落の途にある。昭和31年の4月、“ヨーテン”の編集者であった開高健は東京に赴き、薩摩氏と出会う。開高氏の意欲的な立案企画、「おとぼけ回想記」の原稿依頼のためである。

《本号より連載の“おとぼけ回想記”はG・J・シャノワール氏(治郎八氏のフランス名。シャノワール(黒猫)が何のシンボルたるやはご想像におまかせいたします)に逢って“酒か香水の話を”と切りだしたところ、“あたしゃごぞんじのように酒で身上ツブしたんだからそのウラみ、ツラみ、懐しさを書きたい…”というようなことで入手してきたものです。八回連載の予定でいます》

(『洋酒天国』第3号、編集後記より引用)

昭和41年、作家の瀬戸内寂聴が、四国の徳島にて、病んで悲惨な生活を送っていた薩摩氏と会った――とも小玉武著『「洋酒天国」とその時代』には記されている。薩摩氏は、この昭和31年6月の第3号から始まって幾度となく“ヨーテン”のためのエッセイを執筆し、精力的な作家活動を続けた。しかし、昭和34年、脳溢血で倒れて闘病生活に入り、妻の実家である徳島に居続けた。瀬戸内と会った以後、昭和48年には勲三等旭日綬章を受章。薩摩氏は健康を取り戻し、二度ばかり妻を伴ってフランス行きを果たしたとも。昭和51年2月22日、同徳島で死去。74歳。

全8回続いた「おとぼけ回想記」の連載は、この第3号から始まる。若かりし時代のパリ放蕩記なるものを面白可笑しく刻印しながら、副題的意義としては、戦後日本の様々な文化活動に対する叱咤激励の意があったかと思われる。自由に、存分にやれと。

むろん、それは堅い話ではないのだ。「よく遊び、よく学べ」の精神と言ってもいい。大人のそれが度を超した例が薩摩氏自身であって、もう二度とこういう人物は現れないであろうと思われる、傑作人物=傑作家なのである。

人生そのものが名作ではないにせよ、しゃんしゃんとした傑作であるという真実が、この人の人柄や生き方によく表れていて、嫌味がない。ところが、豪放磊落で揚々たる気風の影で、彼は密かに自己と戯れ、泣き崩れていたのかも知れないのである。

人の人生の真実とは、そういうものであるのか。いや、そうに違いない。それはまた、「酒の姿の真実である」という言い方もできよう。許しがたいほどの悪人は、酒を一滴も飲まない。そうなのだ。そこの子供達よ、悪人になりたくなかったら、大人になってSAKEを愉しんで飲みませう――。

追記:下着デザイナー鴨居羊子さんについては、「人新世のパンツ論⑯―特別編I・ペペッティ、ココッティ、スキャンティ」を御覧ください。

コメント