|

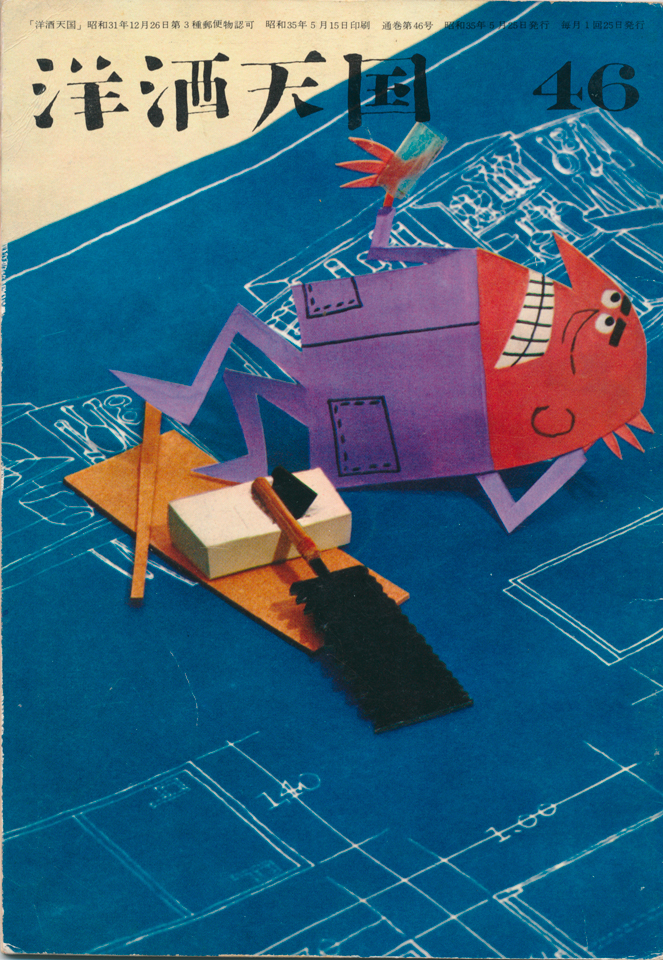

| 【壽屋のPR誌『洋酒天国』第46号。イラストは柳原良平】 |

当ブログで『洋酒天国』を初めて紹介したのは、9年前の2011年7月。月日の経つのは早い。それ以来、不定期で各号を紹介し続けているが、未だ完結をみない。『洋酒天国』は昭和30年代に第1号から61号まで刊行された。昨年の10月には、その記念すべき第1号を紹介した(「幻の『洋酒天国』創刊号ついに登場」)のだが、今年中にはもしかすると、すべて紹介し終わるのではないか――という淡い期待と予感めいたものがある。何しろ現時点で、第58号がどうにもこうにも見つかっておらず、先行きは不透明なのだけれども…。

今回は、初めて当ブログで『洋酒天国』を紹介した際の、第46号を再び書くことにする。実はこの号、2013年9月に「『洋酒天国』と三行案内」、10月には「『洋酒天国』と異邦人」と、2度ばかり書いているにもかかわらず、その中身がほとんど触れられていなかったのだ。ということで今回は、真正面から第46号の中身を紹介することにしよう。

§

壽屋(現サントリーホールディングス)のPR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第46号は、昭和35年5月発行。表紙は、日曜大工(?)に精を出すアンクル・トリス。これを描いたのはイラストレーターの柳原良平氏。柳原氏は、“ヨーテン”編集部になくてはならぬ鉄壁のお抱えイラストレーターであった。

昭和35年の世相をざっくばらんに列挙してみる――。この頃“インスタント”という言葉が流行り、いわゆる“即席ラーメン”など簡単調理の食品が増えてきた時代。料理ができない男どもが、家庭で簡単に調理できるという点で画期的であった。カラーテレビの本放送が始まったのもこの年。そう、オモチャの“ダッコちゃん”人形が大流行した。路上を歩く若い女性たちが、腕にダッコちゃんを巻き付け、自身の可愛らしさを演出していたのは健気である。そういうニュース映像を見たことがあった。

書籍では、井上靖の『敦煌』がベストセラーに。北杜夫のユーモア満載のエッセイ『どくとるマンボウ航海記』もこの頃のベストセラーだ。流行歌では赤木圭一郎の「霧笛が俺を呼んでいる」、松尾和子&和田弘とマヒナスターズの「誰よりも君を愛す」がヒット。映画では、チャップリンの『独裁者』やアラン・ドロン主演の『太陽がいっぱい』がヒット作。魯迅の作品の翻訳家でも知られる竹内好がこの頃、安保闘争の強行採決に抗議して、東京都立大学の教授を辞した――というトピックも個人的には関心があったりする。

|

| 【“トランジスタテレビが1,000台当る” トリスウイスキーの懸賞キャンペーン広告】 |

そんな頃の第46号では、トリスウイスキーで盛大な懸賞キャンペーン広告を掲載している。“トランジスタテレビが1,000台当る”――。トリスの大瓶に2枚、ポケット瓶に1枚の抽選券が付き、当たると1等は東芝のトランジスタテレビ(当時のいわゆる小型テレビであり、ブラウン管の大きさは約20cm)。2等はホームバーのセット。3等はトリスのポケット瓶といった賞品。なかなか太っ腹で豪勢なキャンペーンであるが、テレビの電子部品が真空管からトランジスタへと、また白黒テレビからカラーテレビへと進化を遂げる頃の“テレビ黄金時代”でもあって、そうした日本の経済成長期の、勢いづいた技術力や生産力が垣間見られる世相だとも言える。

|

| 【「私の選んだサケ⑤」映画監督・今村昌平の肖像フォト】 |

ローアングルからのショットで、立ちこめる紫煙と華奢な照明器具とが白く照らし出された、このモノクローム写真の被写体となっているのは、誰かと思えば、映画監督の今村昌平なのである。おそらく彼はこの時、ウイスキーの水割りを飲んでいたに違いない――。

これは田沼武能氏撮影。酒飲む“著名人の肖像”を1カットのフォトグラフで表現する連載コーナー「私の選んだサケ⑤」。文章は今村氏本人が書き、《先年、この若さで胃潰瘍を病んだ》と筆頭の敬礼がやや弱々しい。その胃潰瘍が酒と微妙に絡んでいることは言うまでもないだろう。

ちなみに、個人的に好きな今村昌平監督の映画というと、田中好子主演の『黒い雨』を第一に挙げたいが、ほかにも緒形拳の『復讐するは我にあり』だとか、1983年のカンヌでパルム・ドールを受賞した『楢山節考』なども好きである。

考えてみると、彼の作品のどの映画も、出てくる男どもというのは、実に弱々しく頼りがいがない。女性が強く描かれているというよりは、男が弱く、相対的に女性が強く見えてしまうという面がある。今村監督は、実に素朴な立ち位置で男が本質的に弱い生き物であることを肯定し、それをこまめに描くことに長けている。

この当時、昭和35年の先年というと、日活作品の『にあんちゃん』が公開された頃ということになる。佐賀の炭鉱の町でひたむきに生きる長兄とその家族を描いたストーリーで、主演は長門裕之、吉行和子、二谷英明。彼の胃潰瘍の原因は、《口のヒン曲る程サビのきいた鮨など、刺戟物の喰い過ぎ》と書いているものの、あんがい映画制作の労苦のストレス解消が逆に祟った面もあるのではないかと私は勘ぐる。

それにしても、今村監督の肖像は、それなりに歳を取った頃の写真だと、俳優の小林桂樹と瓜二つなのだが、まったく若い頃の肖像となると、これがもうふっくらとしていて、どことなく平凡なサラリーマン風である。大食いであったという。

§

|

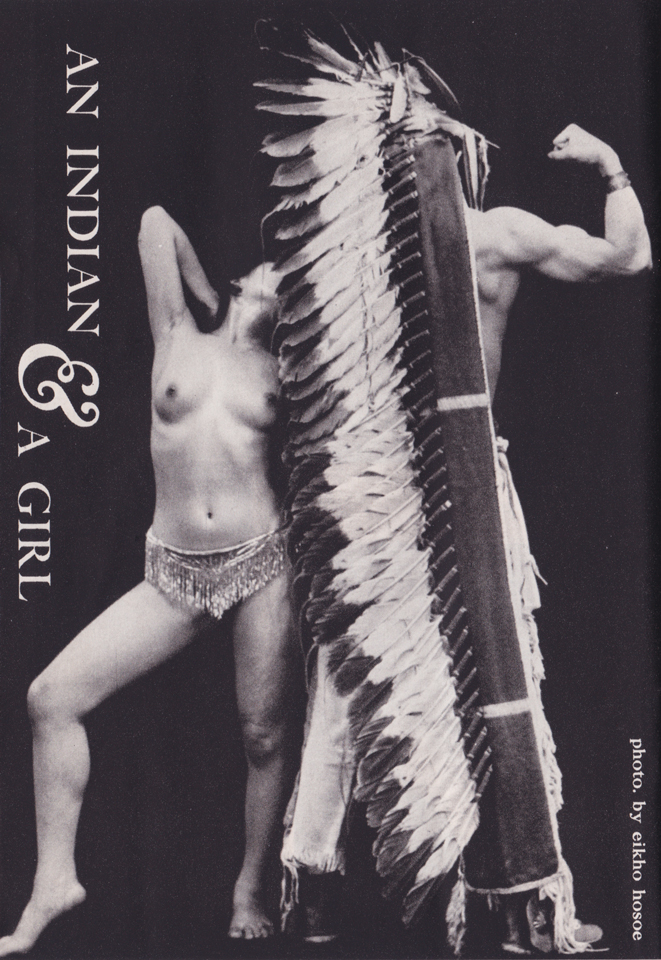

| 【「AN INDIAN & A GIRL」。細江英公の力強いフォルムの女と男】 |

「AN INDIAN & A GIRL」とロゴが打たれたセンセーショナルな写真が、めっぽう濃い印象を与えている。これが写真家・細江英公の写真である。

細江英公というと、『おとこと女』、『薔薇刑』、『鎌鼬』などの写真集がたいへん有名であるが、昭和35年(1960年)には『おとこと女』の最初の個展が、東京・日本橋の小西六フォトギャラリーで開かれており、現代舞踏家の土方巽ら舞踏集団とかかわりが深まった頃で、その身体表現的写実の名調子が、この「AN INDIAN & A GIRL」でもよく再現されていると思われる。

|

| 【リンゴを片手に躍動する女性モデル】 |

ページを開くと、ほぼほぼ全裸の女性が――なんとなく身体が脂ぎっている――エネルギッシュに躍動し、リンゴを右手に持って、おそらくこの頃の東京あたりのナイトクラブのダンスショーで流行ったであろう、“民族風な踊り”をパフォーマンスした――に違いない。遠からず、コンガとボンゴのリズムが聴こえてきそうである。

インディアンと一人の女。そしてリンゴというモチーフが、ここでの鍵を握っている。

文章の中にあるように、まったくもってリンゴの学名は、“マルス・ドメスティカ”(Malus domestica)なのだ。アメリカ大陸植民地化の時代以後、ヨーロッパから持ち込まれたリンゴは次々と新しい栽培品種が生まれ、一大産地となる。しかし、その1個のリンゴを持って戯れている“裸のヨーロッパ人”と模された女は、一人のインディアンの目にとまるのだった。インディアンは、女に恋をしてしまう。女は何故か、囚われの身となる。

|

| 【囚われた女。その乳白の裸体美】 |

インディアン男の欲望は、リンゴを女の頭の上に置き、それを射てみたいということ。さて女はどうしたであろうか。細江英公の写真が繰り広げる二人の物語は、恋の犠牲となった女の儚き運命と男の欲望、そして持ち込まれたリンゴの、あまりにも無邪気で艶やかな、その悠々とした存在感と実存の気負いのなさに、思わず唸ってしまうのである。ここでの細江英公のフォト・ストーリー「AN INDIAN & A GIRL」(文章は伊藤昭夫)は、傑作中の傑作と言っていい。

追記:「細江英公の『シモン・ある私風景』〈1〉」はこちら。

コメント