|

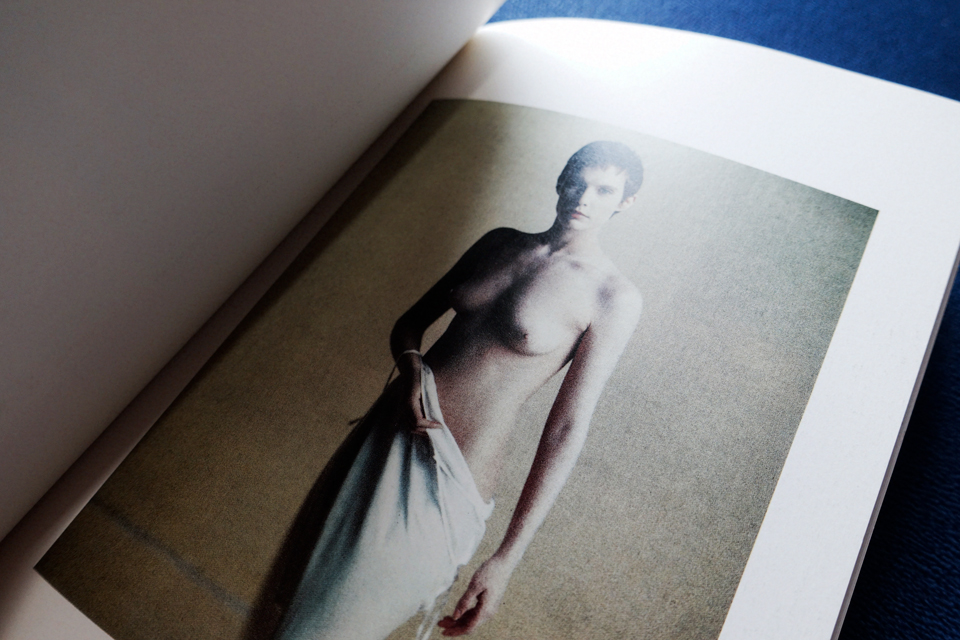

| 【トニ・メネグッツォの写真集『セデュツィオーネ』】 |

その写真集の最後のページにある出版社データを見ると、発行元はトレヴィルで、発売元はリブロポートとなっている。初版は1991年2月14日で、第2刷発行は1993年6月20日。トレヴィル、リブロポートと聞くと、輸入海外写真集の総元締めのように思われ、個人的には身構えて条件反射してしまうのだった。かつての若気の至りである。

若気の至りであっても、決して手にすることができなかった写真集の数々が、トレヴィルでありリブロポートであった。いま私は、イタリアの写真家トニ・メネグッツォ(Toni Meneguzzo)の写真集『セデュツィオーネ』(“SEDUZIONE”)を眺めている。これはたいへん美しい、浮世離れしたファイン・アートである。それぞれのカットがどこのスタジオで撮られたかは明記されていないが、『VOGUE』などのファッション雑誌関連で撮影された作品を掻き集めて構成したものと思われ、企画・監修者は高橋周平氏であり、国内の写真集である。ちなみに、“セデュツィオーネ”とは、イタリア語において「誘惑」とか「魅力」の意に当たるらしい。

§

|

| 【褪色による効果で身体が映えて見える】 |

既に2016年の9月、当ブログ「写真集『nude of J.』」でトニ・メネグッツォについて触れている。《『nude of J.』は、1991年朝日出版社から出版された、五味彬氏とイタリアの写真家トニ・メネグッツォによる共同写真集であり、監修は高橋周平氏という体裁をとっている。五味氏はここでYELLOWSシリーズと同様のスタイルを貫いた。トニ・メネグッツォはポラロイドカメラを使って日本人女性のイメージを独自に演出した写真を撮っており、その対比の妙が実に素晴らしく、国内のヌード写真集史に残る傑作だと思われる》。

今回私は初めて、トニ・メネグッツォの単独の写真集を眺めることができた。本の結びのページには、高橋周平氏が書き下ろした解説(「永遠のセデュツィオーネ」)が添えられていて、トニ・メネグッツォの写真は《古典的な絵画作品》のように見えること、彼は1949年にイタリアのヴェネチアに生まれ、経済学を専攻、卒業して独学で建築写真を撮り始め、26歳くらいからファッション写真に取り組み始めたことなどを挙げ、彼の写真のイメージは《中世のフレスコ画を想わせる伝統的な色彩を用いているという指摘》があることにも言及している。トニ・メネグッツォが使用しているカメラ・システムは、8×10インチのポラロイドであった。

|

| 【裸体と絵画主義との調和に迫る】 |

彼の写真では、モデルの女性の美しさが際立って見える。しかし、主体はあくまでファッションであろう。作品群の中には着飾っていない=ヌードもあって、女性の美のイメージがマクロ的に占有して印象づけられているのだから、ファッション写真の規定通りではないことは確かだ。高橋氏が述べていた“フレスコ画”を想わせるというのは、ポラロイドの独特の「褪色性」と「粒子」によるものであり、それが絵画の雰囲気を想わせる調子となっているのだろう。さらに深読みすれば、トニ・メネグッツォが好んで撮る写真の系譜が、フランスの写真家フェリックス・ナダール(Felix Nadar)のポートレイト(湿式コロジオン法による)を下地とし、ロベール・ドマシー(Robert Demachy)の絵画主義(ピクトリアリズム)にあることが、なんとなく窺える。

先述した『nude of J.』に関わった写真家・五味彬氏の、それ以降の“YELLOWS”シリーズ写真集(当ブログ「YELLOWSという裸体」参照)においては、カメラ・システムにおけるケミカルな「褪色性」と「粒子」による画調に――もっと言ってしまえばトニ・メネグッツォの写真に感化され――インスパイアされたのかどうか、当時まだ技術力が乏しかったデジタル・カメラ(KodakのDCS3など)の「褪色性」と「粒子」=ピクセル・グレインに肖ってみたものの、ポラロイドのファイン・アートには目も当てられぬほど程遠かった――と私は個人的に結論付けているのだけれど、あの時の五味氏の“果敢な挑戦”には、今でも賛辞を送り、敬服したい気持ちでいる。

§

|

| 【視線の妖しさに惑わされる】 |

トニ・メネグッツォの写真で「褪色性」と「粒子」の中から浮かび上がっていたモデルたちの、ファッション云々を抜きにした人間美(内なる天然の美)は、トニ・メネグッツォならではの《寛容なる心》がそれを引き出していることに刮目しなければ、彼の写真の何たるかを理解するわけにはいかないだろう。翻って、素養としての《寛容なる心》が乏しい他のフォトグラファーの写真からは、商業作品であること以外の旨味は何ひとつ感じられないことが、実に多い。「我」を写さずして「我」を写したものが、写真の真であろう。であるならば、そのことが肝に銘じられていない商業写真家の作品は、愚かで醜い「我」が鏡としてそこに写っているだけに過ぎないのだ。少なくとも私は、そうした写真を見たいとは、思わない。

何故、トニ・メネグッツォの写真がこれほどまでに美しいかということは、そういう理由からである――が、人間の美が、色彩によって左右されないことを、これほど明確に提示した作品もないであろう。私は今、かつて存分に味わえなかったファイン・アートのせせらぎと微風のようなものに酔いしれ、仄かな懐古趣味や、温故知新、そして新たな美の世界への予感を熱く覚えるのであった。

五味彬氏の『YELLOWS 3.0 China』はこちら。

コメント