|

| 【『洋酒天国』第60号】 |

酒とギャンブルと…というのはタイトルとしてちとよろしくない。なにか卑俗的で真面目さに欠け、紳士的でないと受け取られる。酒に溺れギャンブルに溺れ、放蕩三昧の挙げ句、一家離散、空しい人生――常に人は想像を暗い方へ、極端な方へ持っていく。

壽屋(現サントリーホールディングス)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第60号は昭和38年12月発行。写真は薄久夫、カットは河野俊二、深堀哲夫、桝仲律、松永謙一。表紙のコラージュ・カットにある力強い“両目”が、どことなく俳優・柳楽優弥さんの目に似ているのは気のせいか。いや、気のせいに決まっている。それはそうと今号は、酒の話を少し控えめに、“ギャンブル特集号”なのである。ああ、なるほど、それで――。

ギャンブルなんて、昭和時代のいかがわしさの象徴――と思うのは、ちと短絡。“ヨーテン”はそんな単純な雑誌ではない。言うなれば、放蕩ではなく高等な書物なのである。正面からギャンブルを思考し、対峙し、今号はきわめて真面目なのだ。いや、お色気ありだから、そうでもないか――。とにかくギャンブル礼讃という視点から鵜の目鷹の目で見つめてみようという魂胆で、何かしら人生訓の参謀書となるかも知れないから、そのおつもりで。

§

昭和38年(1963年)の世相については、前号(第59号)と同様、その前の第58号「『洋酒天国』―ジャズと日劇〈1〉」に記してあるので、そちらを参照していただきたい。今号の表紙を開くと、そこには以下のような鮮やかな警句が付されており、一気に“ヨーテン”らしさを満喫することができる。

《男と生まれてギャンブルをしないひとがいます。偶然を軽蔑するのです。すべて必然の鉄の鐶の中でしか考えない奴です。人生は無限に長いと信じているひとです。理解し難い存在です。無味乾燥氏です。アホーです。そういうひとのために、この『洋酒天国』をつくりました!》

(『洋酒天国』第60号より引用)

|

| 【いいだもも氏の「モンタージュ世相史(3)」】 |

第58号から連載が始まった“少々古風で含蓄ある随筆”、作家で評論家のいいだもも氏の「モンタージュ世相史(3)」は、ギャンブラーとは無縁の境地なりといった感じで、こちらも違う意味で鮮烈。連載の初回では文明開化の世相で大いに辛口な皮肉が充満していたが、数えて3回目となる今回は、大正デモクラシーのトピックスである。

ちなみに皆さん、学校の社会科で習ったかと思われるが、大正デモクラシーの本義は、戦後の民主主義とはかなり異なる。欽定憲法(大日本帝国憲法)の時代であって、立憲君主制下における人民政治の権利の獲得運動、すなわちそれが民本主義、民政主義、衆民主義…大正デモクラシーということになろうか。

そうした世の空気の中、近代翻案劇の先駆者・島村抱月は――もともとはオックスフォード大の留学生であったが――文学における自然主義を標榜。さらには芸術座を立ち上げ、日本の近代演劇史に残る、女優・松井須磨子と名を連ねる立役者であるけれども、ここでの随筆では、松井須磨子は抱月の“情婦”――と強調され、彼の書生であった若き青年・中山晋平氏の流行歌がピックアップされる。すなわち、「ゴンドラの唄」や「さすらいの唄」のことだ。大正デモクラシーの時代に成熟期を迎えた大衆芸能の頂点=それが「新劇」ということになる。

|

| 【「ミス・ヨーテン」ヌードフォト】 |

いいだ氏に言わせると、この頃の大正デモクラシーは、“ヨナぬき”の短音階の哀調を帯びたものということになるのだろう。欧州大戦(第一次世界大戦)による好景気によって、日本が浮かれていた様子が語られている。戦争成金の登場である。ちなみに、欧州大戦のきっかけとなった「サライェヴォ事件」は、大正3年(1914年)の6月に勃発している。

貨客輸送関連、すなわち海運業界の急激な成長により、日本郵船だとか大阪郵船が国際企業にまで大きく成長する。こうした好調ぶりが、都会文化をいっそう俗っぽく華やかなものにし、“文化住宅”なる言葉まで生まれた。これを一気にたたき壊したのが、大正12年9月1日の関東大震災であった。いいだ氏は、そこに永井荷風や嶋中雄作の言葉を織り交ぜ、都会文化を大いに皮肉っている。付け加えておくと、震災後のモダンな“文化住宅”の夢と憧れを牽引したのが、同潤会アパートである。

§

|

| 【ギャンブルになぞらえて美しいカクテルの数々】 |

さてさて、忘れてはならぬ、今号は“ギャンブル特集号”なのであった。野末陣平氏の随筆「ギャンブルのすすめ」は、まさにギャンブル礼讃主義といった感じで、《ギャンブルは憲法に忠実なる事》だとか、《ギャンブルは合法的離婚の道を開く事》などと、めっぽう無階級論者で論理的で味わい深く、どこまでが冗談なのかよく分からない。文化人6氏(富田常雄、小谷正一、加賀まりこ、稲川慶子、村野四郎、梅崎春生)による「かけごとの愉しみ」の文章も、それぞれギャンブルにおける経験譚が豊富で枚挙に暇がない。

|

| 【青田一彦氏の「ジャズマンとギャンブル」】 |

さらにページを開けば、美しいカクテル写真の数々に出合える。麻雀やダーツ、ダイスといったビジュアルを添えてなかなか巧妙である。

そう、彼もまた当然ギャンブルの話。編集部“御用達”編集者の植草甚一氏の「頓珍漢のアドバイス」はさりげなく文学的で、ドストエフスキーの「賭博者」や、その原作をもとに脚色されたクロード・オータン・ララ監督の映画『勝負師』(1958年)の話が飛び交って面白い。それからそれから、音楽評論家・青田一彦氏が綴る、自身のギャンブル狂珍話――仲間内の麻雀でジャズの歌の内容で八百長をした――「ジャズマンとギャンブル」も文章の絡み具合が熱くコミカルで、どこか猥雑である。

§

|

| 【阿居孝太氏「競馬へ行ってきた」】 |

私も昔、ほんの少々競馬に夢中になった頃があった。ターフを疾走する馬たちの、躍動する肉体の美しさというのは忘れられない思い出である。脚本家・阿居孝太氏の「競馬へ行ってきた」を読むと、競馬に夢中になっていく人の様子が、めっぽうドキュメンタリー的な情趣で真に迫ってくる。

《競馬場の庭はのどかであった。

田園の甘い空気と豊富な緑。樹があり、草があり、花があり、芝生がある。恋人たちは硬くて冷たいアスファルトの上で無数の人間に囲まれている時よりも、いきいきとして見える。ホテルのロビーでデートするのがイカした時代があった。今は、深夜、四谷のスナック・バーでトリスを飲みながらデートするのがハクい流行だそうだ。気持はわかるが、背なかを太陽で暖めるのもいいだろう。広い広い競馬場でデート、なんてのが流行ってもよさそうなのだが》

(『洋酒天国』第60号、阿居孝太「競馬へ行ってきた」より引用)

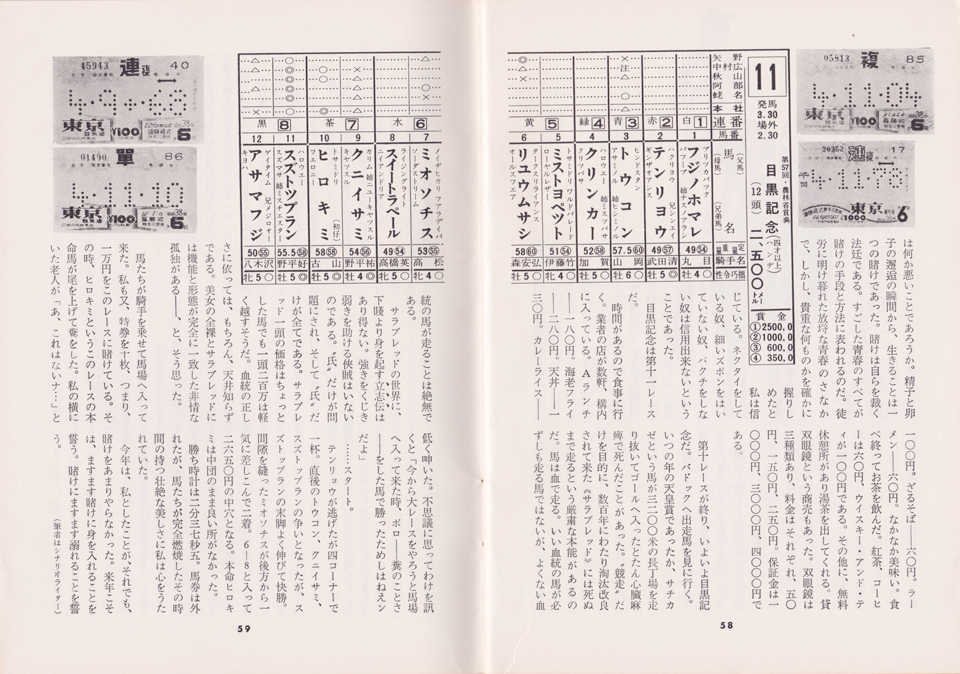

阿居氏は昭和38年11月10日、東京競馬場にておこなわれた第11レース――第57回「目黒記念(秋)」(牡馬、2500m)――を見事にドキュメントしている。このレースの優勝は2分37秒5、野平好男騎手のスズトツプランであった。馬券は外れたものの、馬たちの完全燃焼したその時間の持つ壮絶な美しさに、心を打たれたと述べている。

|

| 【昭和38年11月、「第57回・目黒記念」の馬券を買った阿居氏】 |

この「競馬へ行ってきた」の中では、サラブレッドに関する記述が、なかなか機知に富んで恭しい。以下、引用する。

《“競走”だけを目的に、数百年にわたり淘汰改良されて来た〈サラブレッド〉には死ぬまで走るという厳粛な本能があるのだ。馬は血で走る。いい血統の馬が必ずしも走る馬ではないが、よくない血統の馬が走ることは絶無である。

サラブレッドの世界に、下賤より身を起す立志伝はあり得ない。強きをくじき弱きを助ける侠賊はいないのである。“氏”だけが問題にされ、そして“氏”だけが全てである。サラブレッド一頭の価格はちょっとした馬でも一頭二百万は軽く越すそうだ。血統の正しさに依っては、もちろん、天井知らずである。美女の全裸とサラブレッドには機能と形態が完全に一致した非情な孤独がある――、と、そう思った》

(『洋酒天国』第60号、阿居孝太「競馬へ行ってきた」より引用)

競馬はいいものだ。走る馬を視覚にとらえた時、己の思考と肉体の豊饒なるときめきが誰しも感じられる、古き良き伝統のスポーツ&ゲームである。

これほど熱っぽく、競馬狂ギャンブル狂で遁走し終わりかと思いきや、“ヨーテン”はさに非ず――。飯島三郎氏の「ギャンブル亡国論」で、私は賭け事が嫌いだ、ギャンブルを憎む、とある美麗な公国で賭博のような悪徳が公然とおこなわれていることは嘆かわしい、と国王陛下に優雅なパチンコ機1台を取り寄せてもらって、“研究目的”でパチンコに興じる。大枚450円が空を飛んだ。

彼は憂いでいる。これはまるで、ギャンブル狂から醒める(冷める)ような話ではないか。ここにこそ、編集部の冷徹な含意が感じられる。

ギャンブルとは、酒と同じ性質を持つようである。それ自体が決して悪徳なのではない。様々なギャンブルのかたちがあり、人は何かに溺れれば、必ず飲まれる、のである。これを制するのは、甚だ難しいことだ。だから肝に銘じて、“ほどほど”がいちばんいい。

コメント